吐魯番民間征集的“高昌吉利”銅錢簡析

新疆 楊文清

高昌,在今吐魯番市東南約40多公里的地方,漢代時戊己校尉府的駐地,是漢王朝經營西域的重要根據地。因其“地勢高敞、人庶昌盛”而得名。“高昌吉利”錢最早見于清代乾隆、嘉慶年間翁樹培(清代著名的錢幣收藏家)所著的《古錢匯考》中,由于早期出土,傳世的實物非常稀少,長期以來它一直是古今泉界珍視,藏家所追集的新疆古幣珍品。這首先是因為其錢文“高昌吉利”四字,一為公元5世紀下半葉,在吐魯番盆地出現了一個漢族人建立的政權——高昌國,并推行一整套中原王朝的政治制度,在新疆歷史進程中是值得特別重視的重要事件。以國名“高昌”入錢。一為將中原的儒家及佛教思想的吉語“吉利”加入錢文,而這種國名連吉語的古錢是我國古錢幣中的一枝獨秀。其次不僅錢體淳厚、形制規整、且錢文勁挺,凝重古樸,加之其流傳至今的數量很少,有這兩點原因,“高昌吉利”錢就成了今日泉界非常關注的稀罕之物了。

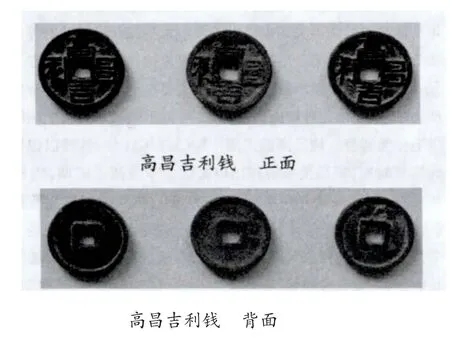

筆者從1988年開始在吐魯番市政協從事文史撰寫和編輯工作,因工作機緣涉足古錢幣收藏,經過20多年的尋覓,在吐魯番的鄉鎮村莊征集到“高昌吉利”銅錢十八品,轉讓泉友,交流九品,還有九品珍藏在我的古錢冊中,現從中擇出5品展出供專家研究與同好共賞。

一、我所收藏的“高昌吉利”錢

1、紅銹飽滿,錢徑26mm,孔7mm,厚約4mm,重12.8g,正面方筆隸書環讀“高昌吉利”四字。書法清秀,文字深峻,字體精整。背面光幕,有內外廓,輪廓規整,制作精湛,品相極佳。這枚古錢是從吐魯番市三堡鄉(古代高昌國所在地,維吾爾語稱“阿斯塔那”意為首府)的一位維吾爾農民家中征得。在高昌故城所在地的二堡鄉、三堡鄉共征集到“高昌吉利”錢5枚。

2、青銅材質,錢徑26mm,孔7mm,厚(有拔模斜度):“高”字部位輪厚5mm,“吉字”部位輪厚3.5mm,重16g,錢面錢背有牢固熟透的黑色和綠色包漿。其“高昌吉利”四字深峻細挺,從厚輪面裸露出的錢質看,顏色青黃細膩,規整光滑。無沙眼氣孔,厚度和重量均超出常規(1954年中國科學院編印《考古學專刊》第三號、黃文弼先生著《吐魯番考古記》載:“高昌吉利”錢直徑25mm,厚4mm,重12.5g,1973年吐魯番阿斯塔那519號唐墓出土的“高昌吉利”錢直徑26mm,厚3.6mm,重12.5g),這枚“高昌吉利”錢制作渾厚,氣勢凝重自然,耐人尋味。這枚錢是從吐魯番市區以西10公里古代魏晉時期的交河郡唐朝設在西域的最高軍政機構安西都護府的交河縣,今為吐魯番市亞爾鄉亞爾果勒Yargol(亞爾果勒系維吾爾語,亞爾乃孜溝,意為懸崖)村的一位維吾爾族農民手中征得。據稱給葡萄墩子挖坑上肥料,當挖到1米多深時從土中挖出。在亞爾鄉亞爾果勒一帶征集到高昌吉利錢4枚。

3、錢徑26mm,孔7mm,厚4mm,重12.3g,綠銹入骨,青銅材質,形制規整,文字清晰,品相好。這枚錢是從高昌城北10公里左右的新興縣,今天的吐魯番市勝金鄉的一戶農民家中征得。在勝金鄉和寧戊谷(今勝金鄉木頭溝)一帶征集到高昌吉利錢3枚。

4、錢徑26mm,孔7mm,厚3mm,重12.4g,黑銹入骨,錢面與錢背內外廓規整,文字清晰,筆畫粗壯,品相極佳。這枚錢是從高昌城東行10公里,高昌國天地郡,田地縣的治所,這里從十六國時期就是僅次于高昌的大城之一。麴氏高昌王封王子為田地公鎮守此地。今天的鄯善縣魯克沁鎮征得。在魯克沁鎮一帶共征集到高昌吉利錢3枚。

5、錢徑26mm,孔7mm,厚3mm,重11.7g,黑銹入骨,形制規整,文字清晰,品相好。這枚錢是從高昌國東北部的政治、軍事中心橫截郡、橫截縣治,今天的鄯善縣漢墩鄉征得。在漢墩鄉一帶征集到高昌吉利錢2枚。

二、從出土文書探索“高昌吉利”錢的鑄期和用途

北魏和平元年(460年)柔然軍功占高昌城,立漢人闞伯周為高昌王,此后由張氏,馬氏高昌至麴氏高昌前期(560年),高昌國的貨幣關系表現出以疊布為主,絹、綿輔助的等價物為主要流通貨幣。毛毯作為一般等價物,使用百余年,在公元482年以后便銷聲匿跡。其原因主要在于高昌地區自身生產力的發展,棉花種植面積的擴大,可以不依賴于游牧民族的皮毛作為通貨。麴氏高昌王國中期(561-631年)純粹以銀錢為通貨時期,貨幣關系表現出以銀錢為本位流通時期,約80年左右,如高昌延壽六年(公元629年),唐代沙門慧立所選《大慈恩寺三藏法師傳》記載:玄奘去印度取經,到高昌講經一個月,唐玄奘離別高昌時,全城萬眾歡送,高昌王麴文泰送他盤纏行裝,便有金銀錢,銀錢竟多至三萬文,由此可見“文”為銀錢的基本單位。再如,阿斯塔那古墓M99出土1份“隆質等田畝出銀帳”記載:延隆田七系保悅田二半,延壽八年(631年)辛卯歲6月7日出銀錢二文。這件文書較具體的記載了高昌延壽八年計田輸銀錢二文的情況。出土文書和各種史料僅見金銀錢的記載。到麴氏高昌王國后期(632-640年),貨幣關系表現出以銀錢為本位而向銅錢,帛練相輔而行的趨勢發展。如巴達木墓地M245出土的豎行墨書文書高昌延壽九年(632年)六月十日隨葬衣物疏中記載:“金、銀、銅錢一千文”。錄文轉引如下:

白綾褶夸一具,白綾衫襖一具,白鉬(銀)帶一具,大刀服(腿)屯一具,岡(銅)究(完二口)弓箭一具,金銀銅錢一千文,腳口一兩,播(潘=攀)天思(絲)萬萬九千丈,在得自去不得相注五(仵),若為相注五(仵),各自有別舅(咎)。若谷(欲)求海東頭,若谷(欲)覓海西壁,(以下未寫完)

延壽九年壬辰歲六月十日倩書吏(李)定度,時(見)

張賢(堅)固

高昌延壽九年六月十日隨葬衣物疏

以上錄文和隨葬衣物疏照片轉引自吐魯番學研究2006年第1期

再如,阿斯塔那墓地M302出土的文書《高昌延壽十四年(637年)四月參軍海相等人入辛卯歲錢條記》說:

1、辛卯歲錢壹文,銅錢十四個,高歡住五人入。丁

2、歲四月廿六日,參軍海相、趙松柏、趙隆兒、趙延濟、嚴波姚。

3、伍人入

59TAM302:35/3(《吐》五,第24頁)

阿斯塔那M408隨葬衣物疏中亦有“故手中黃絲,三兩銅錢”的記錄[吐魯番地區文物局:《吐魯番阿斯塔那古墓群西區408、409墓清理簡報》、(吐魯番學研究、2004年第2期)]。

由吐魯番出土文書可知,延壽九年(公元632年)之前未見銅錢的記載,我們看到出土文書中有銅錢記載是在巴達木墓地M245出土的文書《高昌延壽九年(632年)六月十日隨葬衣物疏》中記載:“金、銀、銅錢一千文”和阿斯塔那墓地M302出土的文書《高昌延壽十四年(637年)》中記載“銅錢十四個”的記錄,可見高昌延壽九年(632年)之后銅錢在人們的經濟生活中已占有了一席之地。麴氏高昌王國麴文泰統治的后期公元632年至640年鑄造了“高昌吉利”銅錢,使銅錢與金銀幣一起榮升為高昌國人們日常經濟生活中普遍使用的流通貨幣。

三、關于“高昌吉利”錢的鑄地

筆者通過巴達木墓地M238出土的高昌吉利錢以及隨葬出土的銅器和高昌故城的殘基遺址——手工作坊,欲對“高昌吉利”錢的鑄地作一番探索研究。僅與同好商榷,以期拋磚引玉。

1、從出土銅器看“高昌吉利”錢的鑄地

2004年10月吐魯番地區文物局發掘清理巴達木墓葬79座,出土的隨葬品銅器38件(組)其中銅飾品17件。器形有葡萄纏枝花銅鏡,連體雙桃形眼罩,銅戒指,銅簪,銅鑄帶扣,銅頭飾等。M238號墓室不僅出土了“高昌吉利”銅錢還出土了9件銅器,均為薄銅片制作,器物類型有圓形方孔幣狀,雞心狀,圓形和月牙形等,這組飾件出土于墓室內人頭頂部,為頭上佩戴的飾件,M106出地銅鑄帶扣2件,平面呈長方形,面一邊鑄有長方形帶孔,分上下兩片,面扣片中間用四腰形小圓柱連接,呈層狀中空,是一件工藝復雜的銅鑄雙層帶扣。隨葬銅器在一座墓中出土十數件,表明麴氏高昌國麴文泰統治時期銅器已被廣泛的應用于生產,經濟,生活的許多方面,反映出銅器進入較為成熟的冶金和金屬加工技術階段,筆者認為麴文泰統治時期高昌國亦有條件自鑄高昌吉利銅錢。

2、從作坊遺址看“高昌吉利”錢的鑄地

高昌城奠基于公元前1世紀,是西漢王朝在車師前國境內的屯田部隊所建《漢書》中最早提到“高昌壁”即指此地。漢、魏、晉歷代均派有戊校尉駐此城,管理屯田,此后,張、馬、麴氏在高昌相繼稱王,其中以麴氏據有高昌一百三十九年之久,歷史上,稱此為,麴氏高昌,在高昌故城建設史上,是相當重要的一個階段,今天高昌故城遺址中的中城圈,就是當年麴氏王國的都城,作為“絲綢之路”上的重要商業都會,古代西城的政治,軍事中心,曾為中外經濟,文化交流做出過貢獻的高昌,在歷史上確實曾經繁榮一時,新疆師范大學歷史系侯燦先生在《高昌故城址》(新疆文物1989年第3期)一文中載:1902年德國探察隊艾伯特·格倫威德爾(A·Gtunwedel)所繪的“高昌城平面圖”上外城城中西南的寺院和坊市遺址。他說在寺院遺址外的東南和東北,有兩個“坊”的遺址。格倫威德爾把這處寺院和坊市遺址編號為B號。

東南的坊有兩排很整齊的建筑遺址,正如今天天山以南,一般民居經常建筑的縱券頂和筒行的房屋一樣。在這南北兩排相對的房屋之前,有一廣場,南排房屋之后,又有一廣場。四角都有巷口式的道路,通到場外……這樣的坊是當時手工業者的作坊,廣場該是陳列成品供購物者選擇,達成交易的場所。在大寺的附近,還有許多殘基址。可能有很多的手工業作坊和商業場所,圍繞這這座寺院。

可惜我們今天已不能完全窺見當年“作坊”的面目。但是從哈拉和卓1號墓出土《唐何好忍等匠人名籍》中可以看到“縫匠、葦匠、皮匠、木匠、畫匠、油匠、殺豬匠、景匠”等稱謂。阿斯塔那210號墓出土《唐西州都督府諸司、廳、倉庫等配役名籍》有銅匠、木匠、弓匠、畫匠等名目。高昌王國征調工匠被編為“團”(“團”在當時是一種組織的泛稱)到官辦作坊服役,在團頭督監下完成官府指定的生產任務,反映其時手工匠人之多。從墓中出土的銅器實物可以看到有帶扣、帶鉤、銅鏡、銅鏃、銅刀、眼罩、銅鈴、銅菩薩等。從巴達木M238墓地和阿斯塔那墓地M519墓、出土的“高昌吉利”銅錢以及圓形方孔錢幣狀頭飾,印證了高昌故城當年的作坊里服役的銅匠在團頭的監督下造了“高昌吉利錢”。

四、“高昌吉利”錢書體探源

高昌王室來源于金城郡(今蘭州),與中原南北諸王朝的文化往來十分密切,麴氏高昌國時期不僅公文用語使用漢文,甚至連文書格式,用詞也都來源于中原漢魏之制。麴氏高昌國又是一個佛教昌行的佛國,從高昌王到一般百姓,一直以佛教信仰為主體,從出土文書中,可以找到一百三十余座佛寺的寺名,史書記載高昌國有3萬7千多人,其中和尚就有3000多人,隨著高昌地區佛教的迅猛發展寫經的隊伍亦不斷擴大,不但官方、寺院經生抄經,而且出現了“擁書”使抄經商業化,在高昌國出現了書法與宗教的雙重性,形成了獨具一格的經體書法。孫傳波先生在《旅順博物館藏吐魯番出土北朝時期佛經殘片書體探源》中對吐魯番出土的26000余片佛經殘片整理研究后認為,從吐魯番流傳下來的大量佛經殘片的書體而言其主流仍為楷書體,只是于楷體中受到漢隸風格的影響而呈現出各種形態的變化。楷書體是當時的官方正書體,楷書的特點:結體規范工整,筆法齊方,字勢挺拔,突出一個“方”字,字體中蘊含古意。仔細對照“高昌吉利”錢的錢文,同樣是規范工整,“高、昌、吉”三字突出了一個“方”字,均為上下方塊形狀。“利”字為左右結構,字頭平齊,高昌吉利四字勁隆挺拔,書法流暢,觀感俊美,字體中蘊含古意神韻。“高昌吉利”錢的書體是魏晉時期官方正書體之遺韻風格的楷書體。

吐魯番出土的佛經殘片官方正書體——楷書

五、高昌王親筆書寫“高昌吉利”四字

“高昌吉利”銅錢是武德六年(公元623年),麴文泰繼王位之后鑄造的,這是多數學者共認的。但是,高昌吉利四字出自哪位書法名家之手,史書和近現代學者無人涉及,長期以來是一個謎,我認為或許就是歷史上有名的麴氏高昌亡國之君,麴文泰也未可知。當然,這只是一種推測,提出來與大家討論。其主要依據是,以麴文泰的經歷和品質來追本溯源尋找答案,孰對孰錯,還有待于地下資料的進一步證明。

1、在佛教信仰彌漫的麴氏高昌王國,第七代高昌王麴乾固(麴文泰的爺爺)在延昌三十一年(公元591年)認上抄寫了一百五十部《仁王般若經》,延昌三十七年(公元597年)抄寫《金光明經》,延昌三十九年(公元599年)抄寫鳩摩羅什譯本《大般若波羅密經》佛經傳寫在高昌國蔚然成風,撰寫碑文也成為當時的風尚。高昌新興縣令(今吐魯番勝金鄉)麴斌芝(一名斌)和麴亮撰寫碑文《造寺施入記、造寺銘》,該碑文在1911年5月為吐魯番市三堡的農民發現,運到迪化(烏魯木齊)荷花池,接著移至將軍署,立碑亭保護。1944年黃文弼在新疆尋找此碑不獲,據說被盛世才當作奠基石,埋在烏魯木齊一座樓房的下面,現在只有拓本流體。《造寺施入記》碑文共31行,每行41字,共計1271字;《造寺銘》碑文31行,每行38字,加上碑頂八位造像者題名,總計1187字。碑文為楷書體。通過以上史料可以斷定麴文泰自小不可避免的受父輩書法風尚所影響和王室的嚴格要求,高昌王麴文泰有一手好書法,以下史料可以得到印證,唐太宗貞觀四年(630)高僧玄奘來到吐魯番,受到高昌王麴文泰的隆重歡迎并拜為兄弟,留下千古佳話。玄奘離開高昌西行時,麴文泰親筆書寫了二十四封關文給高昌以西龜茲等二十四個小國讓玄奘順利通過。吳承恩《西游記》中的唐太宗李世民與玄奘結拜為兄弟和每到西域小國要轉換關文的故事應該是由此而來的吧。可見麴文泰的書法躍然紙上。

2、麴文泰繼位之前,隨父入隋,期間隨隋帝楊廣歷游長安、洛陽,對隋朝的政治、軍事、經濟、文化有了深刻而鮮明的印象。有研究認為,麴文泰的父親第八代高昌王麴伯雅,學識淵博,聰明睿智、仁厚愛民、施德為文,他仰幕中華文化,推行漢化“解辮削衽”的改革失敗。6年后又重新統治了高昌王國,父親就讓兒子麴文泰以世子身份監理國政。可見麴文泰繼王位之前就有豐富的閱歷,才智勝過父親。武德六年公元(623年)麴文泰繼王位,直至貞觀初年當傾心向唐,執禮甚恭,貞觀五年公元(631年),遺使致貢,表示歸附唐朝。麴文泰親往長安朝見唐太宗。王后宇文氏上書希望能加入唐朝皇家宗室,太宗詔準改姓李氏,封為常樂公主。貞觀六年(公元632年),唐將西伊州改為伊州(今哈密),麴文泰感到自身的安全受到威脅,大磧路的開通、高昌壟斷商道的利益受挫。高昌與唐恩盡怨來,麴文泰就依附西突厥與唐對抗,他在國中置官署位,筑城挖塹,以獨立的王朝自居,并漸生狂傲之心,終于貞觀十四年(公元640年)為唐軍所滅。有研究認為,就麴文泰的品質而言,他心高氣盛,剛強直理,有克定禍亂之志,尊崇佛祖,才智過人。由于高昌與唐的關系惡化,為適應其經濟發展的需要,麴文泰鑄造的“高昌吉利”銅錢不可能請來唐朝著名的書法家歐陽詢和在敦煌佛學界著名書法家智永、懷素等一代宗師書寫錢名。麴文泰鑄造的“高昌吉利”銅錢以國名“高昌”入錢,象征皇權至上,王法無邊。并將中原的儒家及佛教思想的吉語“吉利”加入錢文,這恐怕是心高氣盛的麴文泰特別看重的。有狂傲之心的麴文泰親筆書寫“高昌吉利”銘文完全是可能的。高昌王麴文泰親筆書寫錢名,首開了中國古代錢幣鑄造史上“御書錢”之先河。麴文泰鑄造的“高昌吉利”銅錢給中國古代貨幣史上留下了光輝燦爛的一頁。

參考書目:

吐魯番地區文物局《吐魯番巴達木墓地清理簡報》(吐魯番學研究2006年第1 期)

吐魯番市志《第二十編金融》(吐魯番市志編纂委員會編)

侯燦:《高昌故城址》,《新疆文物》1989年第3 期

宋曉梅:《麴氏晚期政治與高昌國的衰亡》(吐魯番學研究2003年第1 期)