渡線設置對南京地鐵車站折返能力影響的分析

花修坤

(南京鐵道職業技術學院,講師,江蘇 南京 210031)

引導列車由一股道過渡到相鄰股道的設備稱為渡線。列車在單位時間內通過折返作業改變運行方向,再向同向區間連續發出的最大列車數為折返站折返能力。城軌車站渡線的主要功能是辦理列車的折返轉線,不同的渡線設置方式將直接影響折返能力,進而影響城軌車站高峰時間段運輸效率。

南京地鐵目前已經開通1號線、1號線南延線和2 號線,已初步形成運營網絡。2015年預計有3 號線、10號線、6號線機場段、12號線、11號線和4號線的一期線投入運營,線網總規模將達220 km。由于城軌車站站型及配線形式、信號系統、車輛性能等因素是相對固定的,在南京地鐵網絡化運營后,產生了一些換乘站及折返段(基地),如何合理設置車站渡線,對于確保行車安全和提高行車組織效率及服務水平有著顯著意義。因此,研究車站渡線設置和折返能力的關系就顯得非常必要。以往的研究大都是對上述因素的關聯性進行定性探討,缺少定量分析,本文以南京地鐵為背景,分析車站功能布局,就車站渡線設置和折返能力的關系進行定性和定量的探討。

1 渡線設置形式與車站折返能力

渡線布置形式是影響折返出發間隔時間的一個重要因素。折返能力的大小主要由折返出發間隔時間決定的,折返能力與出發間隔時間成反比關系。

列車折返主要有站前折返、站后折返等方式。根據折返站在線路中的位置,列車折返有終點折返和中間折返2 種情形。在不同的車站折返,折返作業受渡線布置形式的影響〔1〕。

1.1 站后渡線設置與車站折返能力

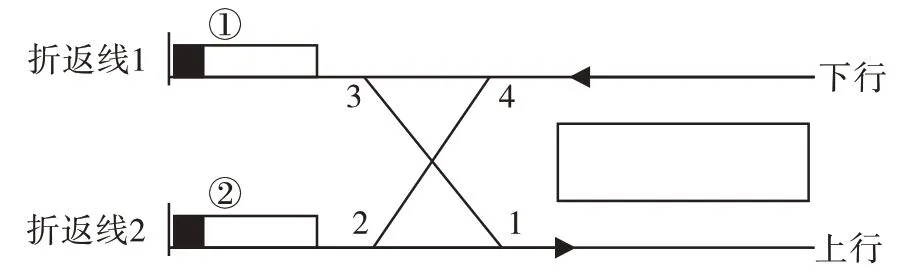

1.1.1 站后雙線折返 站后雙線折返利用2條渡線折返,折返線內始終保留一列車。作業過程如下:1)列車①駛出折返線1,到達上行站臺。如圖1。

圖1 站后雙線折返作業過程(1)

2)列車①在上行站臺上客,列車③到下行站臺下客,同時列車②在折返線1 進行換向作業。如圖2。

圖2 站后雙線折返作業過程(2)

3)折返列車③進入折返線2,折返列車①駛出折返線1 到達上行站臺上客(同時列車③進行換向作業),折返列車④到達下行站臺下客。

4)折返列車④進入折返線1。

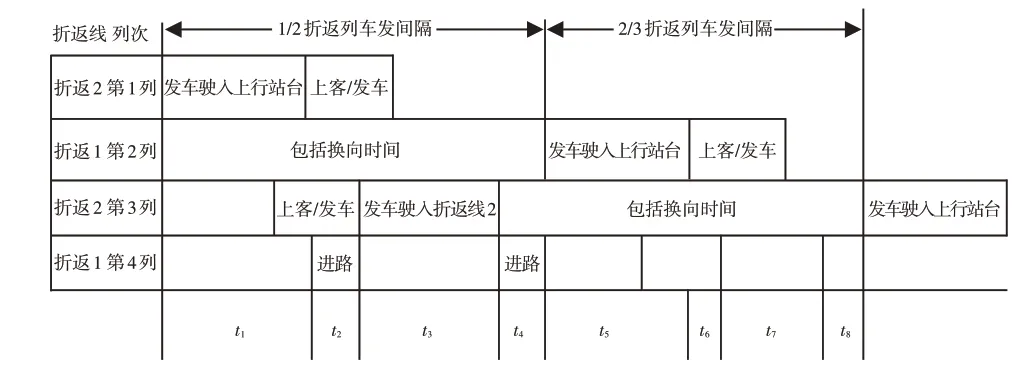

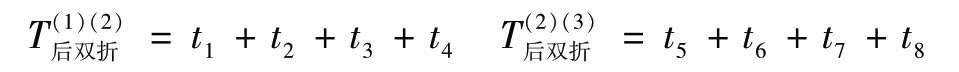

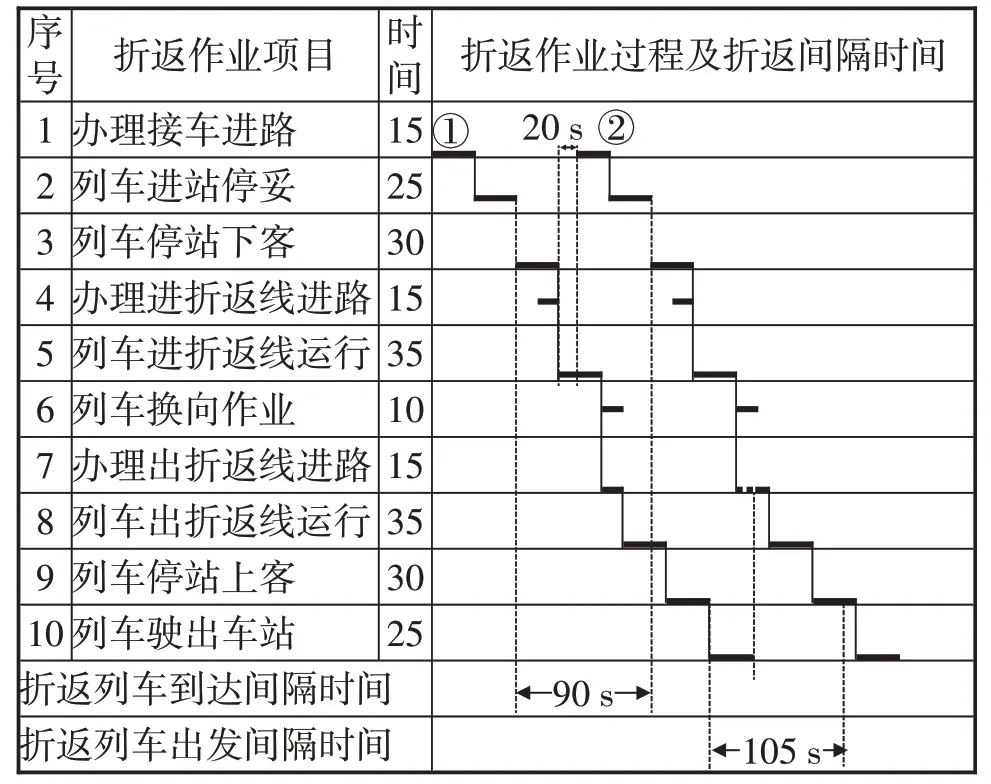

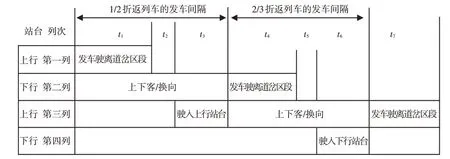

將上述作業過程匯總成折返作業流程圖(圖3)。

圖3 站后雙線折返作業流程圖

由圖3 可知,折返站連續向上行區間發車的間隔時間為:式中:t1~t5的意義見圖3;

t6為準備折返列車④到折返線1的進路時間;

t7為折返列車④由折返線1 駛入上行站臺時間;

t8為辦理折返列車③由折返線2到上行站臺的進路時間。

根據南京地鐵公司提供的2011年數據,對1 號線列車折返作業時間標準進行匯總(見表1)。

表1 南京地鐵列車折返作業時間標準匯總表

由表1 可知:t1=30 s,t2=15 s,t3=35 s,t4=15 s,t5=35 s,t6=15 s,t7=35 s,t8=15 s。

1.1.2 站后單線折返 站后單線折返有2 種情況,一種是直進側出,另一種是側出直進,但這2種情況的走行進路用時相同,現任選其中一種情況分析:

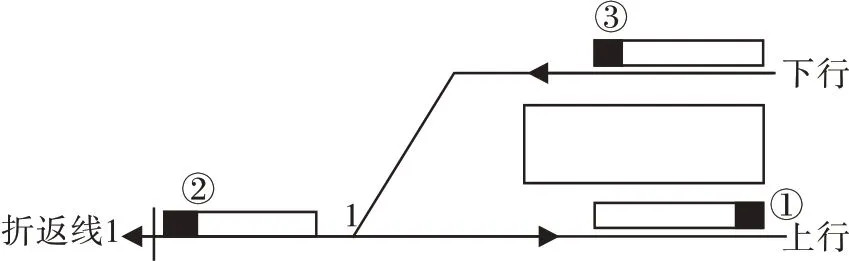

1)列車①從本線進入上行站臺進行上客作業,同時準備折返列車②到折返線1的進路。如圖4。

圖4 站后單線折返作業過程(1)

2)折返列車①上客完畢駛離上行站臺,折返列車②駛入折返線1。

3)折返列車②換向后,由折返線1 進入上行站臺進行上客作業,折返列車③在下行站臺進行下客作業,同時準備折返列車③到折返線1 的進路,如圖5。

圖5 站后單線折返作業過程(2)

將上述作業過程匯總成折返作業流程圖(圖6)。

圖6 站后單線折返作業流程圖

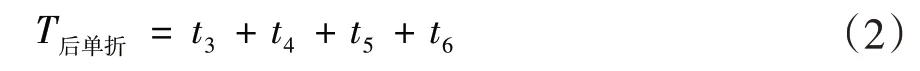

由圖6可知,折返站連續向上行區間發車間隔:

式中:t1、t2、t4、t5意義見圖6;

t3為辦理進路的時間;

t6為折返列車②由折返線2 進入上行站臺時間。

根據表1數據,代入公式(2),可知:T后單折=95 s,單位時間開行列車對數為37對。

1.2 站前渡線設置與車站折返能力

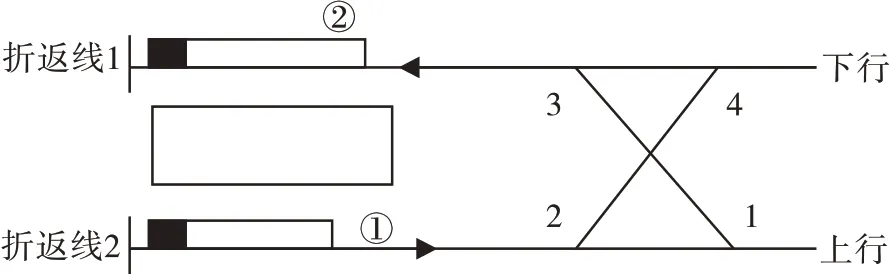

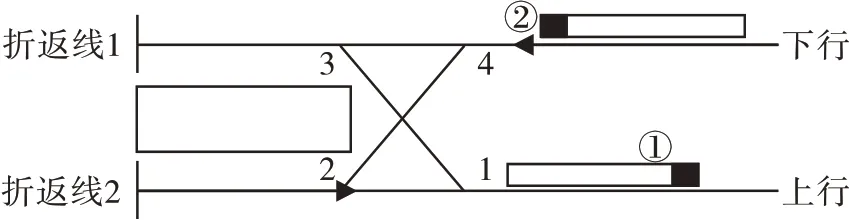

1.2.1 站前雙線折返 站前雙線折返即是利用上下行站臺同時折返,上行站臺側到直發,下行站臺直到側發。車站始終保留至少一列折返列車,初始化狀態為車站上下行站臺各停一列車,折返過程如下:

1)列車①由上行本線出發后,辦理折返列車③的接車進路,如圖7。

圖7 站前雙線折返作業過程(1)

2)折返列車③經2/4 號道岔進入上行站臺,辦理下客和上客作業,同時完成換向作業,折返列車②由下行站臺經1/3號道岔出清聯鎖區域,如圖8。

圖8 站前雙線折返作業過程(2)

3)辦理折返列車④的接車進路,折返列車④經本線下行站臺進行上下客作業,同時進行換向作業。折返列車③由上行本線出發后,出清聯鎖區。

將上述作業過程匯總成折返作業流程圖(圖9)。

圖9 站前雙線折返作業流程圖

式中:t1、t3、t4、t6、t7意義見圖9;

t2為辦理折返列車③的接車進路的時間;

t5為辦理折返列車④的接車進路。

由于列車側向過岔速度和直向過岔速度近似相等,所以:t1+t3=t4+t6,

由此可得:

根據表1數據,代入公式(3),可知:

1.2.2 站前單線折返 站前單線折返是僅利用上行站臺或下行站臺進行折返,另一條折返線作為備用和存車線,從列車進站應減速、出站需加速以及乘客乘坐的舒適性考慮,側到直發是較為合理的列車運行組織辦法。下面就側到直發來研究站前單行線折返,其折返過程如下:

1)折返列車①由上行站臺出發后,辦理折返列車②的的進路,折返列車②進入上行站臺進行下客和上客作業,同時并完成換向作業。如圖10。

圖10 站前單線折返作業過程(1)

2)辦理折返列車②的發車進路,此項作業在上下客同時辦理。

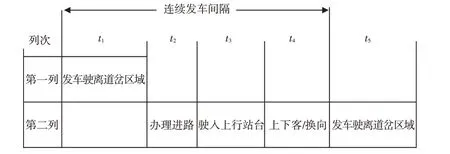

將上述作業過程匯總成折返作業流程圖(圖11)。

圖11 站前單線折返作業流程圖(2)

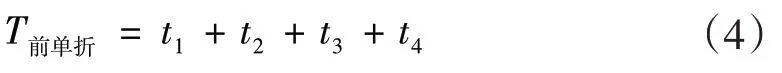

由圖11可知,折返站連續向上行區間發車的間隔時間為

根據表1數據,代入公式(4),可知:

T前單折=110 s,單位時間開行列車對數為32對。

2 定性與定量分析

2.1 定性比較 當渡線布置形式為站后時,列車站后折返走行無干擾,安全系數高,且無論采用島式站臺還是側式站臺,上下客作業沒有交叉,客運組織方便〔2〕。但由于折返列車必須駛入折返區段,需要一定的走行時間,且列車換向與上下客不能平行作業,在一定程度上減小了站后折返能力。

當渡線布置形式為站前時,上下客與列車換向可以同時進行,縮短了折返作業時間,提高了折返能力〔3〕。相比較站后折返,站前折返的折返列車進路與后續列車進站有交叉,折返列車必須緊湊作業才能保證后續列車正常進站;上下客作業在同一側站臺進行而且是帶客折返,客流容易產生交叉〔4〕。采用雙線折返時,列車不固定停靠在哪一站臺,對乘客選擇乘車方向帶來一定的困難。

2.2 定量分析 根據表1 和公式(1)~(4)計算結果,對各種渡線設置情況下的折返能力進行比較分析,匯總如下:

站后雙折與站后單折:Δt1=2.5 s

站前單折與站前雙折:Δt2=30 s

站后雙折與站后雙折:Δt3=17.5 s

站前單折與站后單折:Δt4=15 s。

從而得出如下結論:站后雙線折返能力和站后單線折返能力相差不大;站前雙線折返能力明顯比站前單線折返能力大;站前雙線折返能力明顯比站后雙線折返能力大;站前單線折返能力明顯比站后單線折返能力小。

南京地鐵1 號線和1 號線南延線共線部分的多數車站及樞紐站由于客流較大,為了提高折返能力,減小發車間隔時間,采用了站前折返方式;而在1號線經過的河西地區,由于客流密度不大,為了提高乘降服務水平,大部分車站采用了站后折返形式。

3 結束語

通過以上探討可以看出,地鐵車站渡線設置應綜合考慮各方面因素,從行車、服務、投資等方面做出比較,選出符合自身情況的設置要求。當2個具備車站渡線設置條件的車站進行比較時,從提高運輸能力方面考慮,采用站前折返方式較為有利;從提高服務水平方面考慮,采用站后折返方式較為有利〔5〕。對于城軌運輸企業來說,應用以上結果作為參考,通過合理設置車站渡線,提高折返能力,是確保行車安全,提高行車組織效率,提升客運服務質量的一個有效途徑。

〔1〕林瑜筠.城市軌道交通運輸設備〔M〕.北京:中國鐵道出版社,2009:82-89.

〔2〕張國寶.城市軌道交通運營組織〔M〕.上海:上海科學技術出版社,2006:106-108.

〔3〕城市軌道交通建設和運營技術〔C〕.上海:同濟大學出版社,2008:44-45.

〔4〕藺增良.終點站兩種折返方式的利弊分析及折返能力計算〔C〕.北京:中國鐵道出版社,2006:50-53.

〔5〕Servicing South Africa’s new rapid rail link Tunnels &Tunnelling International〔M〕2008.Jun(38)