河南工業化發展中存在的問題及對策研究

劉 濤

(鄭州師范學院信息科學與技術學院,河南 鄭州 450044)

河南是我國糧食主產區之一,近些年河南省委省政府堅持不懈地做好“三農”工作,努力保持農業穩產增收。糧食產量已經連續5年超千億斤,連續7年創歷史新高,連續11年位居全國首位,2010年河南糧食產量達到了1084.7億斤,占全國的十分之一。從國家發展戰略層面上來講,河南成功地完成了國家糧食安全的重要任務,但是從另一方面看,這在一定程度上制約了河南工業化的進程。2010年河南省第一產業實現增加值占全國的8%,較1952年提高了1.4個百分點,第一產業占國家的比重呈逐年上升的態勢,河南第一產業發展快于全國平均水平,這勢必影響到二三產業的發展。從河南自身來看,第一產業占GDP的比重在改革開放前均在40%的高幅度以上,自改革開放后逐步下降,到2010年僅占GDP的14.2%,年均下降0.8個百分點,這說明河南的二三產業發展快于第一產業,工業化進程在改革開放以來逐步推進。

1 改革開放以來河南工業化進程概況

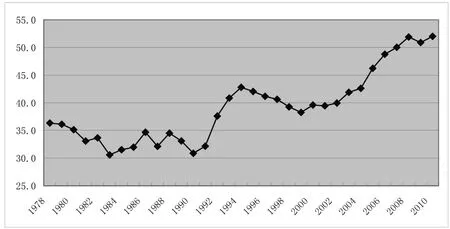

隨著改革開放的深入,河南省工業化水平有了長足的進步。改革開放初期由于受“十年浩劫”的影響,河南工業經濟陷入到嚴重的困境之中,因此1978~1983年的改革開放初期是河南工業的調整恢復階段,這個階段河南工業逐步進行調整,停滯、倒退的局勢逐步得到扭轉;1984~2000年是河南工業發展的蓄勢發展階段,這個階段河南省采取了一系列的措施,工業經濟管理體制逐步擺脫指令性計劃和行政性管理,通過調整社會分配結構,工業生產的積極性得到了充分的調動,工業經濟在國民經濟中逐步占據了主導地位;自2001年開始河南工業化進程進入了加速起飛階段,工業化進程進入到了飛速發展的新階段,2001~2010年,河南全部工業增加值年均增長15.4%,比前兩個階段(1979-2000年)的年均增速快2.4個百分點。2010年河南省全部工業增加值達到11950.82億元,占GDP的比重達到了52.0%,比改革開放初期提高15.7個百分點。

圖1 1978-2010年河南省全部工業增加值占GDP的比重(%)

河南經濟活力在工業化進程中逐步增強。1978年河南省工業以公有制企業為主,主要分為國有和集體兩個構成部分。許多國有工業企業長期陷入虧損,一些企業甚至資不抵債,瀕臨破產倒閉邊緣。改革開放后通過積極推動國有工業企業改革,并采取了一系列有利于股份制、私營經濟發展的措施,同時積極吸引外商、港澳臺商投資來豫興辦工業。2008年末,河南省各類經濟成分的工業企業總數達680343家,是1978年末的14677家的46倍。2009年,具有較強活力和市場競爭力的非公有制工業占全部工業增加值的比重達到71.0%,對全部工業增長的貢獻率達到87.0%,成為推動河南省工業經濟增長的主要力量。

2 河南工業化的橫向比較

自改革開放以來河南省產業結構不斷優化升級,產業結構實現了由“二、一、三”到“二、三、一”的歷史性轉變。第一產業占GDP的比重由1978年的39.8%下降到2009年的14.3%;第二產業的比重由1978年的42.6%上升到2009年的56.6%;第三產業的比重由1978年17.6%的低起點起步后逐步攀長,到2003年達到34.3%的頂點后,近年來一直在30%左右徘徊。雖然產業結構不斷優化,三產比重逐步提高,一產比重逐步降低,但是二產仍然占據河南國民經濟的半壁江山,因此,從產業結構看河南工業在國民經濟中的主體地位不會短時間內發生改變,仍將在河南國民經濟增長中扮演重要的角色。

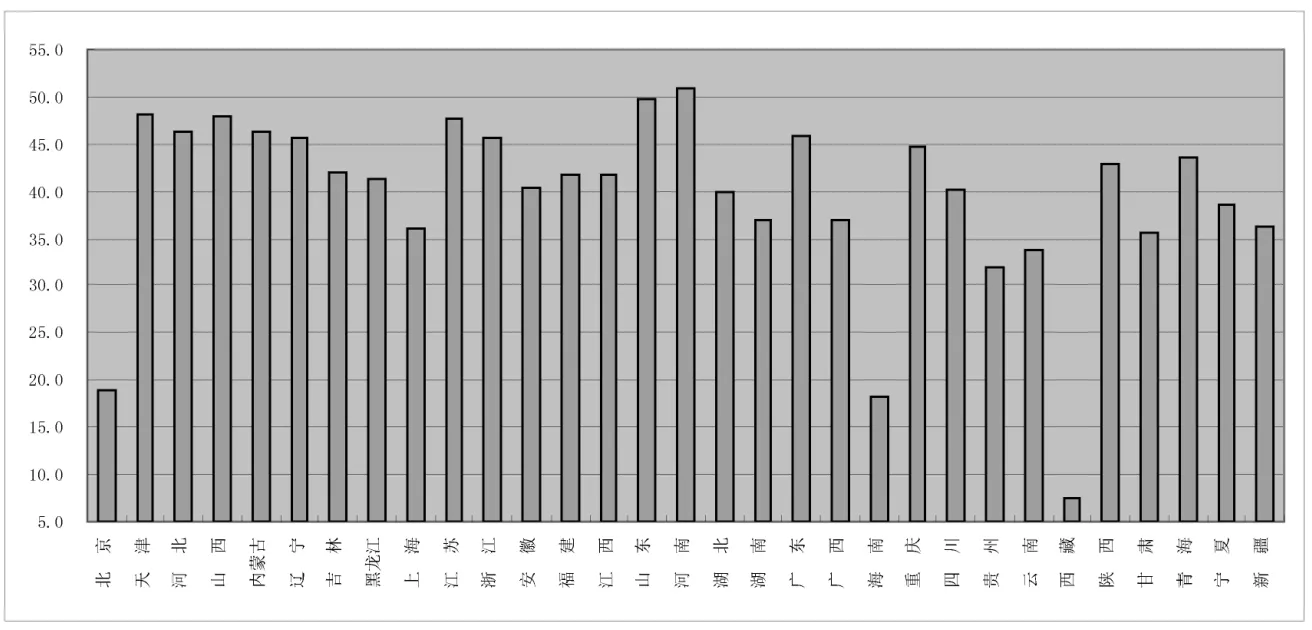

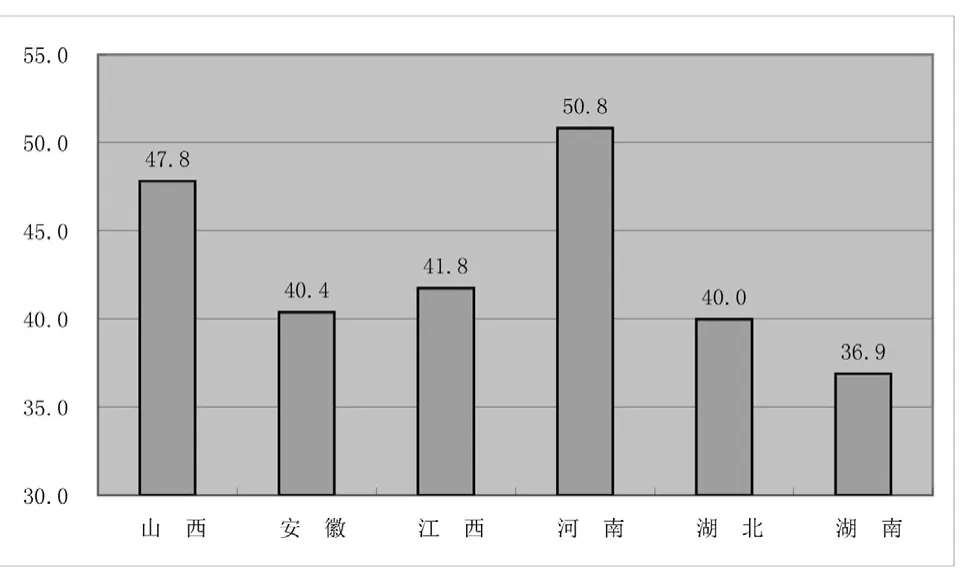

河南工業化進程在全國來看水平較高。2009年河南全部工業增加值9900.27億元,在全國居第5位,從占GDP比重來看,河南工業占比達到了50.8%,在全國居首位,領先第二名山東1.0個百分點,是全國31個省(市、自治區、直轄市)中唯一一個比重達到50%以上的省份,可見河南工業化水平在全國處于領先地位。在中部六省中,河南全部工業增加值占到了1/3,遠遠領先于中部六省中的其他5省。

3 河南工業化存在的問題及解決對策

雖然自改革開放以來,河南工業化水平不斷提高,工業結構逐步改善,但是總體上來看,河南工業仍然處于較為初級的發展階段。河南工業主要是以能源原材料來料加工的制造業,以及產業鏈前端的采礦業為主,產業層次較低、產業結構粗放。目前河南工業結構主要存在“重”、“低”、“粗”、“散”四個顯著特征:

一、“重”——從部門結構看,生產資料工業“重”,消費品工業“輕”;能源原材料工業“重”,加工工業“輕”

圖2 2009年全國各省全部工業增加值占GDP的比重(%)

圖3 2009年中部六省全部工業增加值占GDP的比重(%)

以重工業為主的生產資料工業占主導地位,以輕工業為主的消費品工業占比較小。2009年,以重工業為主的生產資料工業實現增加值占全省工業的比重為63.7%,分別比安徽、湖南、江西、湖北高3.7、5.5、7.7和15.8個百分點;而消費品工業占比僅為36.3%。資源工業尤其是能源原材料工業占主導地位,加工工業尤其是裝備制造業占比較小。2009年,全省資源工業實現增加值占全省工業的65.4%,其中能源原材料工業占比為55.7%,分別比江西、湖南、安徽、湖北高13.8、16.6、18.8和22.6個百分點。加工工業實現增加值占比為34.6%,其中裝備制造業占比為16.2%,分別比江西、湖南、安徽、湖北低1.6、5.8、9.5和13.5個百分點。

二、“低”——從產品結構看,處于價值鏈低端的初級產品較多,高加工度及高附加值產品較少

河南產量在全國排名較為靠前的原煤、原鹽、發電量、燒堿、純堿、農用化肥、水泥、平板玻璃、普通鋼材、鋁、鉛、鉬等產品,均屬于處于價值鏈低端的初級產品;但科技含量和附加值較高的高加工度產品以及符合當前市場需求的知名品牌較少。如輕工業中目前還沒有能力生產打印機、傳真機、數碼相機、組合音響、顯示器等高附加值產品;裝備制造業中數控金屬成型機床產量僅占全國的0.1%,僅相當于湖北的4.9%、湖南的6.5%或安徽的6.9%,尚未形成移動通信基站設備等科技含量高產品的生產能力;石化產品中,氮肥、純堿、燒堿等傳統產品比重大,而石油化工及高端石化產品比重不及30%;有色金屬工業的精深加工技術與國際先進水平相比差距較大;鋼鐵行業除了舞鋼、安鋼的中厚板外,絕大多數附加值低。

三、“粗”——從經營方式來看,粗放經營占主導,勞動密集特征較為顯著,技術密集型產業少

勞動密集特征較為顯著,絕大多數行業呈現勞動密集的特征。2009年,全省工業企業單位資產占用勞動力228人,比全國平均水平多49人;38個行業大類中,除有色金屬冶煉等少數行業外,有35個行業(占比92.1%)的單位資產占用勞動力高于全國平均水平。也就是說,河南工業的勞動密集程度普遍高于全國平均水平,呈現出顯著的勞動密集特征。

技術密集型產業及高技術產業較少。2008年河南省有科技活動的工業企業單位數占全省的9.0%,低于全國平均水平2.6個百分點;科研活動經費占主營業務收入的比重為0.8%,低于全國平均水平0.4個百分點,38個行業大類中有28個行業(占比73.7%)低于全國平均水平。高技術產業實現增加值占全省工業的比重連續多年在3%-4%的低水平內徘徊。

四、“散”——從產業組織結構來看,企業規模小,產業集中度不高

近年來,通過大力實施“雙百”計劃和產業升級工程,支持優勢企業加快并購步伐,煙草、造紙等行業的產業集中度明顯提高。但整體來看,即使在煤炭、有色、鋼鐵等相當一部分具有規模經濟特征的行業中,企業規模仍然偏小,產業組織結構仍然處于小而散的狀態,大企業、大集團數量較少,企業核心競爭力整體偏弱。2009年,河南省小型工業企業占全省工業的88.6%;而大型企業僅190家,占1.0%;在全省38個行業大類中,32個行業集中度低于50%。

河南工業結構的形成具有一定的客觀性。第一,資源稟賦是河南工業結構形成的客觀物質基礎。河南的農副產品資源、煤炭資源、有色金屬資源、非金屬礦產資源比較豐富,因而農副食品加工、煤炭、電力、有色、化工、建材等工業的發展具有得天獨厚的條件。第二,河南豐富而廉價的勞動力資源,促進了勞動密集型產業的發展。第三,河南人才和勞動力素質整體偏低,技術要素較為稀缺,是技術密集型企業偏少的主要原因。第四,國家的區域工業布局奠定了河南工業結構的基礎。在建國初期布局在河南的9個骨干建設項目集中在煤炭、電力、機械、建材等領域,這為河南工業結構的形成和之后的發展路徑奠定了基礎。

河南工業結構的形成雖然具有客觀性,但以“重”、“低”、“粗”、“散”為特征的這種結構,使河南工業化進程缺乏穩定性,且對資源環境的依賴程度較高,是一種粗放型的結構,是一種高消耗、高排放、低產出的結構,是一種不可持續的結構,是一種缺乏競爭力的結構。

針對河南工業的“重”、“低”、“粗”、“散”的特征,轉變工業發展方式,提高產業層次。在鞏固河南原材料工業的基礎地位的同時,大力發展河南傳統優勢的裝備制造業,嚴格實行工業項目審批制度,嚴格執行國家的各項方針政策,加快淘汰落后產能的步伐,逐步由原來的重化工業向消費品等高附加值的工業產業轉變。在有條件的地區,大力發展新型勞動密集型產業和高技術產業。此外,還要重視人才的培養和引進,對外引進中高級的專業人才,對內注重培養,創建人才激勵機制,為提升河南工業的科技創新能力和競爭力提供必要的人才儲備。

[1]拜文萍.中國城市化與工業化的關系,http://rurc.suda.edu.cn/ar.aspx?AID=598

[2]國家統計局河南調查總隊、河南省統計局.河南六十年[M].中國統計出版社,2009.09.