現澆混凝土樓板的鋼筋布置與連接探討

郭志鋼

(黃石市建筑勘察設計有限責任公司,湖北 黃石 435002)

隨著人民生活水平的日益提高和對建筑安全意識的不斷增強,現澆混凝土樓板逐步取代預制混凝土樓板,而被廣泛地應用在建筑工程中來,使得房屋的整體性、抗不均勻沉降性和結構的安全性能均有了較大的提高。對于一般的建筑而言,在樓板設計中均會布置一些單向板和雙向板以滿足建筑的功能劃分要求,它們之間最大的區別在于長邊與短邊的比值,當板為四周支承并且其長短邊之比值小于3.0時宜按雙向板設計,當板為四周支承并且其長短邊之比值大于或等于3.0時應按單向板設計。根據單向板與雙向板的受力特點,在實際生產中,鋼筋的布置部位與鋼筋連接方式的合理性不僅有利于保證樓板的正常使用,也有利于提高混凝土樓板的耐久性。

1 受力鋼筋布置

1.1 受力鋼筋布置方向

對于四邊支承的現澆混凝土樓板在設計中,其受力鋼筋的放置方向往往容易被設計人員忽視,究竟是短邊方向受力鋼筋放在上面還是長度方向的放在上面,在施工圖中未加以明確。根據板的受力特點,短邊方向受力較大,對于板下部受力筋來講應放在下邊,長邊方向受力相對較小,則放在上邊,對于上層鋼筋而言則恰恰相反,短邊方向的受力鋼筋應放在上邊,長邊方向的放在下邊。

1.2 受力鋼筋布置間距

現澆混凝土樓板中受力鋼筋的間距一般不小于70mm,鋼筋間距不宜太小,否則,施工時混凝土振搗捧不好插入板內的進行振搗,這給施工造成一定的難度,也會影響混凝土的澆注質量。

鋼筋間距亦不能太大,一般設計時,當板厚不大于150mm時,其間距不宜大于200mm,當板厚大于150mm時一般建議采用雙層雙向配筋,其間距不宜大于1.5倍板厚且不宜大于250mm。鋼筋間距太大時,受力鋼筋與混凝土之間的粘合力將減弱,其共同受力的性能不能充分發揮,導致樓板開裂而引發質量問題。

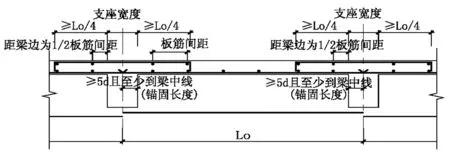

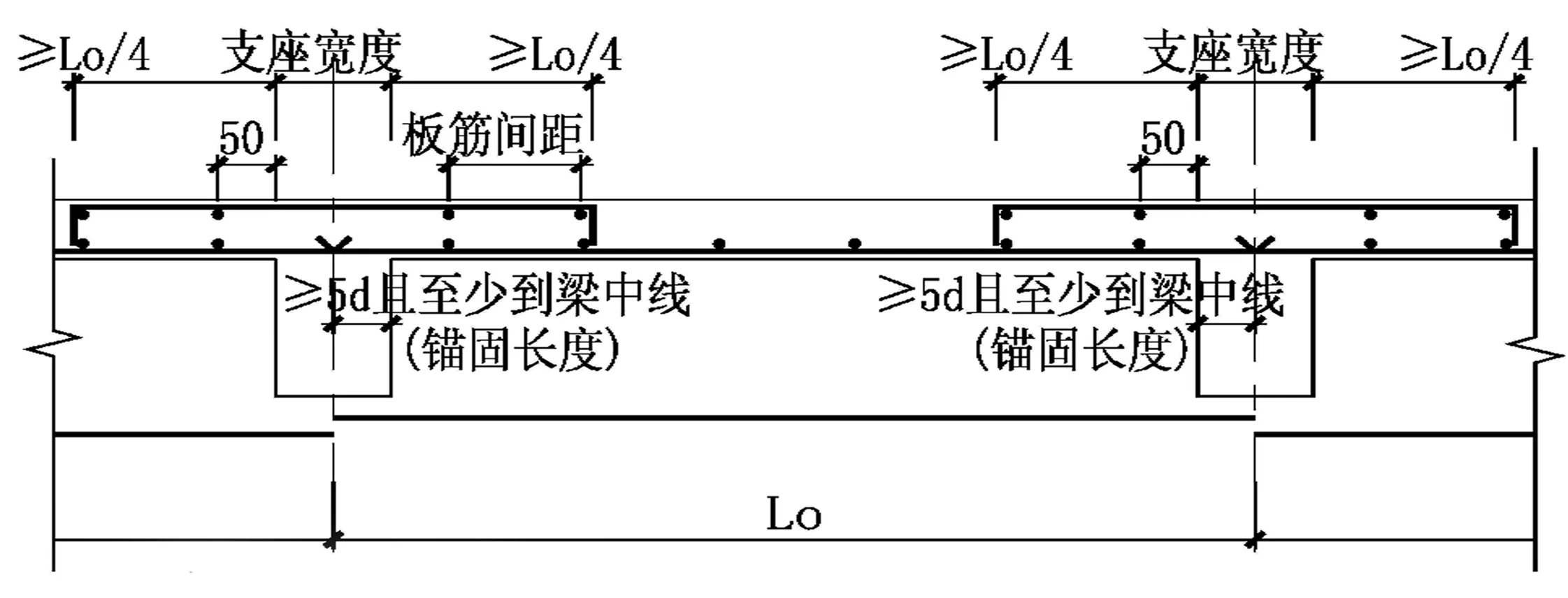

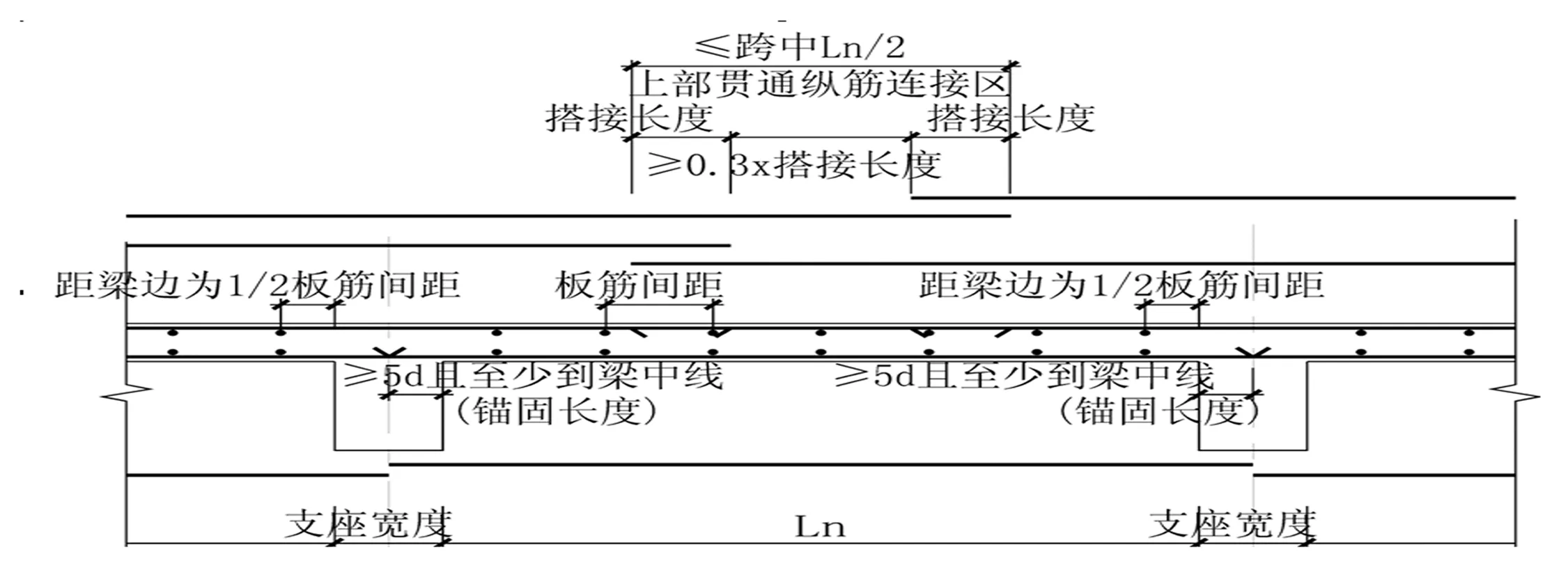

現澆混凝土樓板中受力鋼筋距離梁或墻邊多少才合適,在《混凝土結構設計規范》GB50010-2010中未明確,其它規范也未給出相應的規定,而在圖集11G101-1和12G901-4中均給出了不同的答案,前者表述的是距離梁或墻邊1/2板筋間距(如圖1);后者則表述的是距離梁或墻邊50mm(如圖2);筆者認為受力鋼筋應離梁或墻邊1/2板筋間距且不小于70mm為宜,這樣有利于梁或墻邊緣的混凝土澆注,可杜絕板邊緣露筋和振搗不密實現象。

圖1 圖集11G101-1分離式配筋構造(括號內的錨固長度用于梁板式轉換層的板)

圖2 圖集12G901-4分離式配筋構造(括號內的錨固長度用于梁板式轉換層的板)

2 分布鋼筋布置

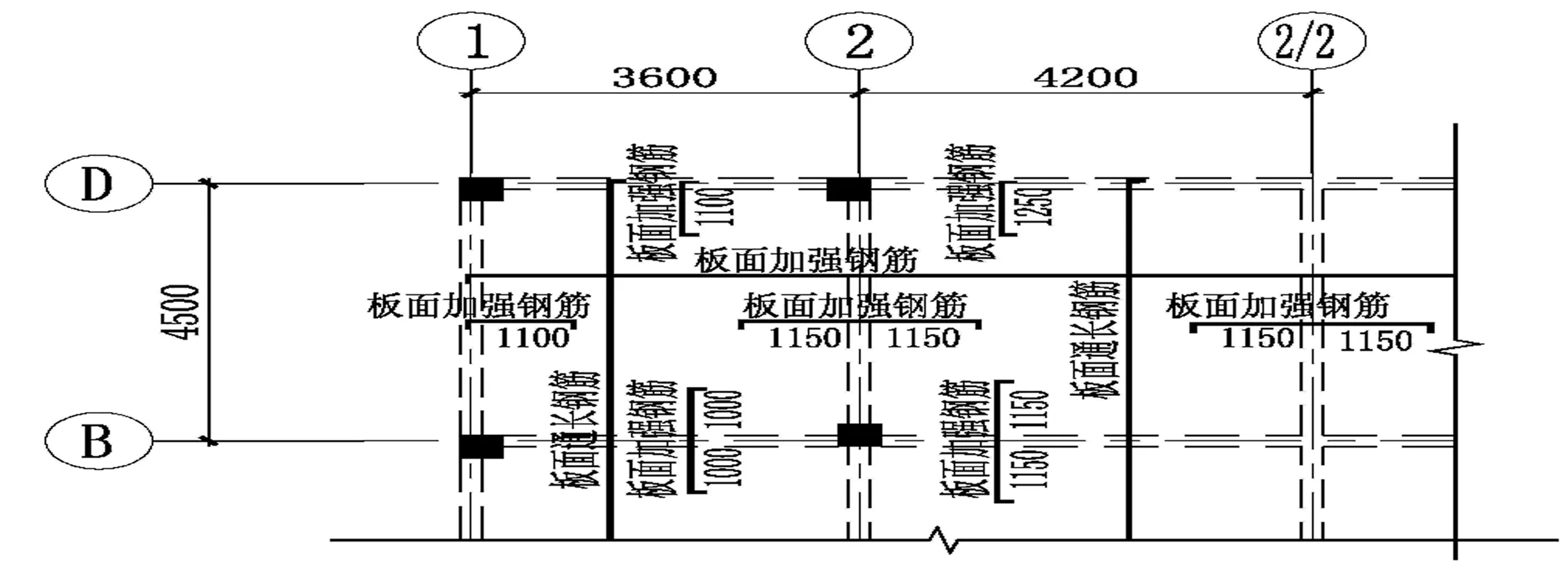

現澆混凝土樓板中分布鋼筋離梁或墻邊的距離可同受力鋼筋的要求, 在此不再贅述。在實際操作中分布鋼筋間距往往不被施工人員重視,當分布鋼筋間距布置過大時,不能充分抵抗由溫度變化產生的應力而導致樓面開裂,影響使用。在設計中其間距我們控制在規范要求的板截面面積的0.15%范圍內,通常板厚為80~90mm、100~130mm、140~160mm時,其板支座處的分布鋼筋布置間距則分別為φ6@200、φ8@250、φ8@200。在溫度、收縮應力較大或集中荷載較大的現澆板區域內分布鋼筋間距不宜大于200mm。當設計屋面板時,《高層建筑混凝土結構技術規程》要求板厚不宜小于120mm,宜雙層雙向配筋。通常在屋面板支座處負彎矩較大時,為了減少鋼筋含量,除設計有板面通長鋼筋外,還在支座處增設板面加強鋼筋(如圖3示),這時的板面通長鋼筋取代分布鋼筋的作用,其單位配筋面積不應小于板的最小配筋面積(As≥ρminbh).

3 構造鋼筋布置

3.1 支座負筋布置長度

為了避免板受力后,在支座上部出現裂縫的現象,通常在其支座上部配置受拉鋼筋,俗稱扁擔筋、壓梁鐵。對與支承結構整體澆筑或嵌固在承重砌體墻內的現澆混凝土板,應沿支承周邊配置上部構造鋼筋,其直徑不宜小于8mm,間距不宜大于200mm,且單位寬度內的配筋面積不宜小于跨中相應方向板底鋼筋截面面積的1/3;與混凝土梁、墻整體澆筑單向板的非受力方向,鋼筋截面面積尚不宜小于受力方向跨中板底鋼筋截面面積的1/3。設計中一般現澆混凝土樓板鋼筋從混凝土梁邊、墻邊伸入板內的長度不宜小于板計算跨長的1/4,對砌體墻而言支座處鋼筋伸入板內的長度不宜小于板計算跨長的1/7,其中計算跨長對單向板按受力方向考慮,對雙向板則按短邊方向考慮。

圖3 受力鋼筋兼做溫度收縮鋼筋構造

注:配筋時建議板面加強鋼筋與板面通長鋼筋相同,相互間隔布置,兩種鋼筋間距不小于70mm

3.2 洞口加強鋼筋布置

建筑設計中一般會在板上預留一些洞口,以供設備安裝與管道鋪設等方面的使用,這些洞口會削弱板的一部分剛度,因此,洞口的開設直徑或邊長一般不要大于1000mm,若超過的應在洞口邊加設邊梁;當洞口小于300mm時,板內受力鋼筋可繞過洞口布置,可不必進行加固,不會對結構造成影響;當洞口直徑或邊長在300mm至1000mm內時,并在孔洞周邊無集中荷載時,應沿孔洞邊每側配置附加鋼筋,其面積不小于孔洞寬度內被切斷的受力鋼筋面積的一半,且根據板面荷載大小選用不小于2φ10的鋼筋。

4 鋼筋連接

4.1 鋼筋搭接傳力特點

現澆混凝土樓板中受力鋼筋的連接主要以綁扎搭接為主,焊接次之。鋼筋的搭接接頭是通過搭接長度上的鋼筋與混凝土的粘結錨固作用來實現兩根受力方向相反鋼筋的應力傳遞,也可視為鋼筋搭接是鋼筋錨固的一種特例,由于搭接接頭是兩根并列的錨固鋼筋在相反的方向受力,鋼筋的有效粘結面積比用單根鋼筋之間的混凝土易于剪斷磨碎,因而削弱了錨固力,對搭接鋼筋的傳力較為不利。

4.2 鋼筋搭接原則

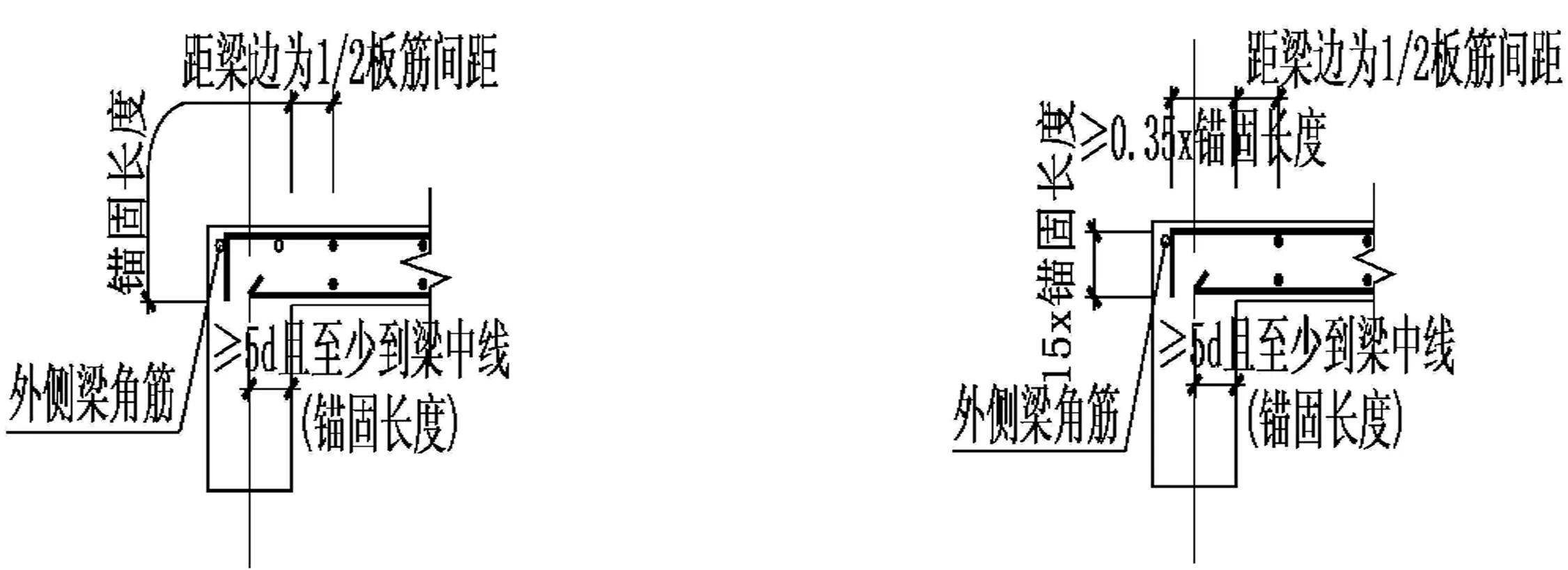

現澆混凝土樓板中的鋼筋接頭宜設置在受力較小處,簡支板或連續板下部縱向鋼筋應伸至支座的中心線且錨固長度不應小于5d(d為下部鋼筋直徑), 當為轉換層樓板時,其鋼筋的錨固長度不應小于La;當連續板內溫度收縮應力較大時,其伸入支座的錨固長度宜適當增加,但對與邊梁整澆的板,支座負彎矩鋼筋(負筋)的錨固長度應滿足La的要求(詳圖4)或當設計按鉸接時端部支座配筋構造于按15倍錨固長度錨入梁或墻外側面處(詳圖5)。當板面鋼筋通長時,其鋼筋搭接部位應在板凈中間的1/2范圍內搭接(詳圖6),且在同一板跨中,一根受力鋼筋不宜設置兩個或以上接頭。

圖4 設計按剛接時端部支座配筋構造 圖5 設計按鉸接時端部支座配筋構造

受力鋼筋接頭部位應嚴格控制,位于同一連接區段內的受拉鋼筋搭接接頭面積不宜大于50%,兩交錯搭接接頭距離應控制在0.3位搭接長度以外,原因是同一截面內鋼筋搭接接頭過多,將使鋼筋間距減小,削弱混凝土握裹力層,使劈裂縫相對集中,容易產生裂縫貫通而使混凝土保護層成片剝落,因此應對搭接長度區段內受力鋼筋接頭面積百分比率應該加以限制。

圖6 有梁樓蓋雙層雙向配筋構造

5 結束語

現澆混凝土樓板內鋼筋的布置方向、布置長度、布置間距以及鋼筋的連接質量均會直接影響鋼筋混凝土的質量,我們應該從鋼筋布置的合理性和鋼筋連接長度與位置方面入手,嚴格控制設計與施工質量,讓板內鋼筋受力盡可能合理、混凝土抗壓能力充分展現,為建設安全、經濟、合理的建筑物創造條件。

參考文獻:

[1]GB50010-2010,混凝土結構設計規范[S].北京:中國建筑工業出版社,2010.

[2]JGJ3-2010,高層建筑混凝土結構技術規程[S].北京:中國建筑工業出版社,2010.

[3]建設部工程質量安全監督與行業發展司.2003全國民用建筑工程設計技術措施(結構)[M].北京:中國計劃出版社,2003.

[4]12G901-1,混凝土結構施工鋼筋排布規則與構造詳圖 [S].北京:中國計劃出版社,2012.

[5]11G101-1,混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖[S].北京:中國計劃出版社,2011.