渤海海底地貌特征和控制因素淺析*

劉曉瑜,董立峰,陳義蘭,周興華

(國家海洋局 第一海洋研究所,山東 青島266061)

渤海是我國唯一的內海,除渤海海峽與黃海溝通外,其余3面均為我國陸地所環抱。雖然渤海平均水深只有18m,但海底發育了比較豐富的地貌形態。同時,渤海是我國海洋生物和油氣資源的主要產區之一,對渤海海底的地貌形態和演變的研究,不僅是我國近海海洋調查和研究的重要內容,還對渤海海洋工程開發具有十分重要的意義。在20世紀50年代我國開展的全國海洋綜合性調查中,就對渤海海底地形地貌進行了詳細調查。此后幾十年里,關于渤海的相關論述和研究基本都是基于此次調查,如20世紀80年代秦蘊珊等[1]編制的渤海地質專著;耿秀山[2]對黃渤海海底地貌類型和演化機制進行的論述;對渤海重點海灣的描述也用到了這些資料[3-4]。此后,隨著調查手段的改進和環渤海經濟圈開發力度的加大,一些局部區域海底地貌特征得到了深入研究,并取得了成果,如對渤海陸架東部潮流沉積體系的研究[5-8],在中國近海地質研究中渤海的相關內容[9],對渤海海峽老鐵山水道[10]、遼東灣東岸潮流沙脊[11]、登州淺灘[12-13]、萊州淺灘[14]和黃河三角洲[15-19]等的研究。但對于渤海海底地形地貌的全面調查和整體研究工作自20世紀50年代后就未再開展。2006年以來,借助于我國近海海洋調查專項的實施,渤海海底地形地貌得到了全面調查,調查采用多波束測深系統和高精度的測深儀,對渤海進行了大比例尺水深地形測量和側掃聲納測量以及淺地層剖面測量,取得了高質量、高精度的水深數據和高清晰度的聲納影像和淺地層資料,查明了渤海海底的基本地貌單元和微地貌形態的分布特征。基于此次調查數據,結合以往資料和相關工作對渤海海底的地貌特征和近年來的變化進行描述,并對影響其演化的控制因素進行簡要分析。

1 自然地理概況

渤海位于我國大陸的東北部,位于37°07′~41°00′N,117°35′~121°10′E,是一個深入中國大陸的淺海,南北長約480km,東西寬約300km,面積7.7×104km2。整個渤海分為遼東灣、渤海灣、萊州灣、渤海中央盆地和渤海海峽五個部分。渤海與黃海以遼東半島的老鐵山西南角與山東半島的蓬萊間的連線-渤海海峽為界分開,海底從遼東灣、渤海灣和萊州灣三個海灣向渤海中央淺海盆地及渤海海峽傾斜,坡度平緩,平均坡度0.13‰。渤海平均水深18m,最大水深84m,位于渤海海峽中部。由于沿岸有黃河、海河、遼河和灤河等含沙量很大的河流注入,致使渤海近岸水深變得更淺,在一些河口沉積區,等深線向海突出。

渤海的潮汐與潮流能量大,是該海區最主要的水文動力環境因素。潮波通過渤海海峽進入渤海,分別傳向遼東灣和渤海灣,在地形和地轉偏向力作用下形成2個逆時針方向的旋轉潮波。2個旋轉潮波的無潮點分別位于秦皇島和黃河口近海。在渤海中東部為不規則的半日潮流,在渤海灣及萊州灣為規則半日潮流。渤海的波浪以風浪為主,具有明顯的季節性特點。冬春兩季多為西北浪和北向浪;夏秋兩季浪向偏南,但受北向臺風影響時,也會出現東南浪向。影響渤海的大洋性海流夏季為黑潮暖流的分支,冬季為東海寒流。沿岸流主要分為2支:一支北起秦皇島,南到渤海灣,大致呈NE—SW向,主要受東北風影響,流勢較強而穩定;另一支南起黃河口附近,北到渤海灣,大致呈SE—NW向,主要受東南風的影響。

在地質構造上,渤海是新生代的隆起和坳陷運動產生的沉降盆地,位于營口隆起帶、華北坳陷區、魯西隆起區及郯廬斷裂帶交匯之處。整個渤海灣盆地可以劃分為6個坳陷(遼河坳陷、渤中坳陷、黃驊坳陷、濟陽坳陷、冀中坳陷和東濮坳陷)和2個隆起(滄縣隆起和埕寧隆起)。盆地內新生代活動斷裂發育,以NE向為主導走滑斷裂,與之配套的有NEE,近EW及NW向次級斷裂[20]。斷裂帶的活動對渤海基本構造格局和晚第四紀的沉積起控制作用。渤海地區第四系地層發育廣泛,普遍發育了晚更新世以來的3個海侵層,不同區域第四系厚度差別較大,在黃河三角洲地區和遼東淺灘地區最厚,渤海海峽各水道底部該地層缺失。

2 主要地貌類型及特征

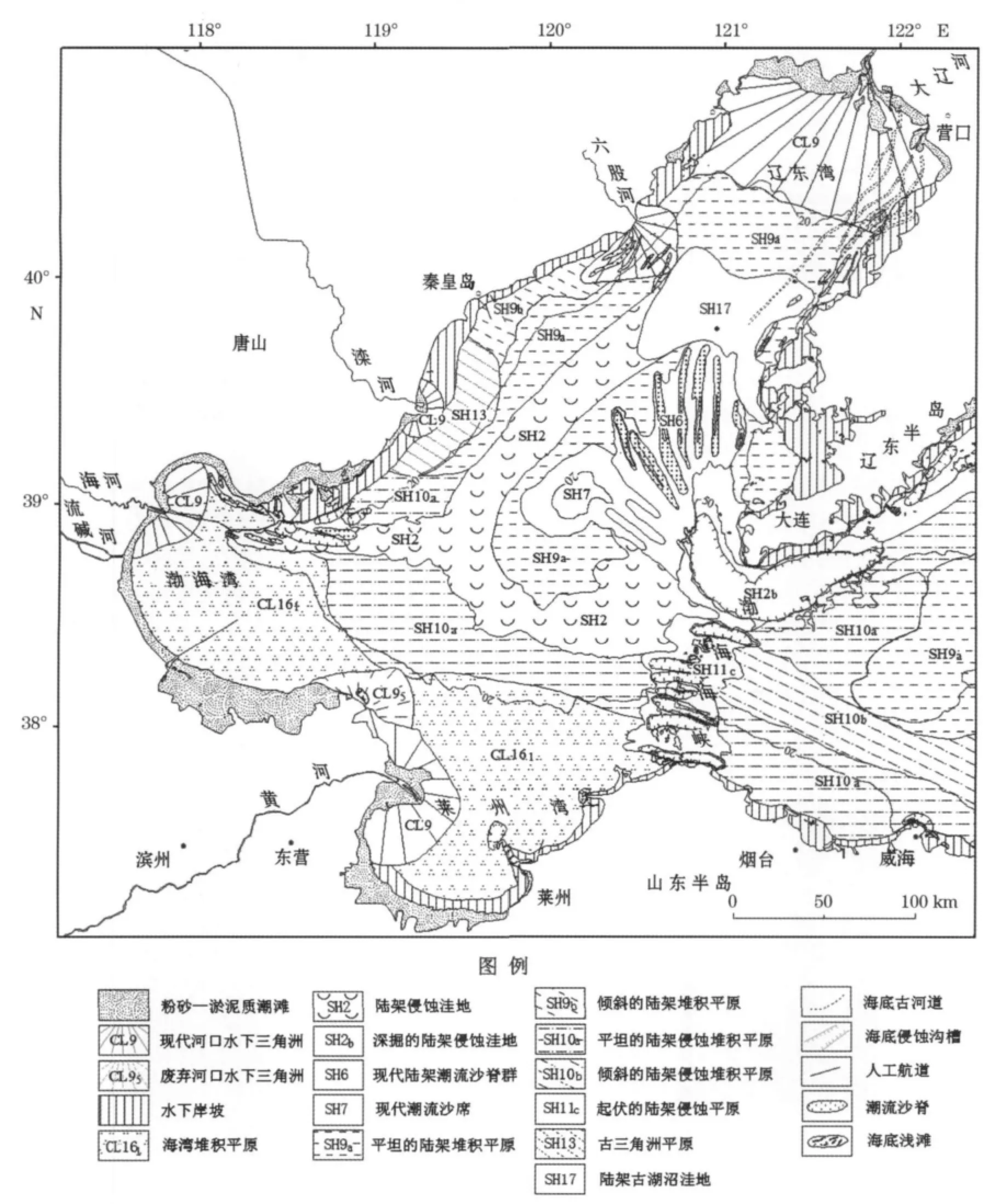

基于調查得到的水深、聲納和淺地層資料及歷史資料,按形態與成因相結合的原則,渤海海底地貌可劃分為海岸帶地貌和陸架地貌兩種二級地貌類型,其中海岸帶地貌包括潮間帶和水下岸坡兩個亞類,三級地貌類型的劃分和微地貌形態類型(表1和圖1)。

表1 渤海海底地貌類型表[21]Table 1 Seafloor geomoraphic types in the Bohai Sea

圖1 渤海海底地貌圖Fig.1 Seafloor geomorphic map of the Bohai sea

2.1 海岸帶地貌

2.1.1 潮間帶地貌

渤海潮間帶地貌類型主要有粉砂淤泥質潮灘、巖灘和沙灘。1)粉砂淤泥質潮灘是渤海海域分布最廣的潮間帶地貌類型,遼東灣頂部自葫蘆島至鲅魚圈區、渤海灣沿岸、萊州灣西岸現行黃河口至虎頭崖都發育了此類潮灘,寬度可達5~15km,為渤海3個海灣沿岸大河攜帶泥沙沿岸堆積而成。潮灘上的沉積物主要由淤泥質粉砂,一般較為松散,且周期性地接受到海水的淹沒和出露,侵蝕淤積變化復雜,灘面上發育小型沖刷潮溝、各種波痕和侵蝕凹坑。2)沙灘和巖灘相對較少,分布也比較分散,沙灘主要分布在遼東灣東岸和西岸,寬度一般在幾十米,河口附近可達幾百米到一千米,沙灘上多發育平行于海岸的條帶狀沙脊和沙堤,如秦皇島及洋河口附近高潮線上部發育的沙堤。3)巖灘主要分布在遼東灣西岸和山東半島北部的岸段,波浪強烈侵蝕的海岸岬角區,海蝕崖、海蝕洞穴和海蝕平臺等地貌形態發育普遍。

2.1.2 水下岸坡地貌

1)現代河口水下三角洲(CL9)

渤海沿岸河流眾多,且含沙量大,泥沙在河口迅速堆積形成各類水下三角洲是渤海水下岸坡地貌的重要特點。規模較大的黃河、灤河、六股河、遼河和海河河口均發育水下三角洲。

位于萊州灣西部的現代黃河水下三角洲是1976年黃河改道清水溝流路以來形成的水下堆積體,由三角洲前緣、三角洲側緣和前三角洲組成。三角洲前緣有明顯的平臺區和斜坡區,低潮線至2m等深線內的平臺區地勢平坦,寬度約4km,沉積物粒度略粗,也可稱作河口沙壩;2m等深線以深的斜坡區坡度0.2‰~0.3‰,是水下三角洲坡度最大的部分,寬2.9~5.3km,上部較陡,下部較緩,斜坡坡折出現在11~12m等深線附近。三角洲側緣位于河口外南北兩側低潮線至12~13m水深內,又稱爛泥灣,坡度0.6‰~1‰,坡度變化小,沉積物為粘土質粉砂,河口中部明顯變細。前三角洲位于水深約12~18m,海底地形平坦,寬度可達13km,前三角洲之外坡度更加平緩。黃河水下三角洲是渤海海底地形變化最快的地區之一,在1976年改道初期年均造陸速度可達44.8km2[17],水下三角洲前緣迅速向海推進。由于泥沙的快速搬運堆積,沉積時間短,固結度低、含水量高,加上波浪、潮流等水動力對其的侵蝕,三角洲前緣斜坡海底非常不穩定,形成滑塌洼地、滑塌陡坎、沖蝕溝等微地貌(圖2)。1996年經人工改道黃河由清汊河入海,新近沉積的水下三角洲葉瓣疊置在原三角洲上,前緣斜坡最遠向海推進2.4km,原清水溝流路河口沙壩南部向海突出的部位受到不同程度的侵蝕[19]。

圖2 滑塌洼地和滑塌洼地群側掃聲納記錄① 畢建強,李學全,張永明.908-01-QC08區塊調查研究報告,2010Fig.2 Sidescan sonar records of sliding depression and sliding depression groups

遼河水下三角洲位于遼東灣頂部,是遼河、雙臺子河、大凌河和小凌河共同沉積聯合形成的,向海可延伸至20m等深線以外,坡度為0.3‰~0.4‰。在遼河和雙臺子河河口及口外海濱普遍有沙壩沉積體系發育,如遼河西灘,蓋州灘等。三角洲東側發育一組與灣頂幾近垂直的狹長凹槽,槽深1~2m,最長可延伸至30 m等深線外,為大凌河—遼河海底古河道。水下三角洲東西兩側近岸區域發育與岸線平行的壟狀潮流沙脊,高5~10m,長數十千米。據研究,這些沙脊是冰后期被淹沒的古濱海堆積地貌殘留體經現代潮流改造形成的[13]。

海河水下三角洲位于渤海灣北部,由河口向外輻射,等深線呈階梯狀排列,外緣至8~10m等深線附近,平均坡降為0.36‰。全新世地層為三角洲和淺海相粉砂層,厚度自陸向海減薄,表層沉積物主要由粘土質粉砂和粉砂質粘土等細粒物質組成。近年來海河流域水資源開發迅速增加,入海徑流量和含沙量急劇減小,海河水系入海水量已近枯竭,而海岸波浪和潮流侵蝕攜帶進入河口的泥沙量要大得多[22],海河水下三角洲已由河控型轉為潮控型。再加上頻繁的航道開挖、采砂、填海等人類活動,水下三角洲已失去了原來的面貌。

灤河水下三角洲為波控型水下三角洲,全新世灤河由曹妃甸逐漸向東遷移至現代灤河口期間曾多次改道。現行河口自1915年以來發育形成的水下三角洲是規模較小,從口門起到水下三角洲前緣坡折止,長約5.5km,外緣在13m等深線附近,坡度由岸向海逐漸變小,沉積物也由粗變細,由細砂逐漸變為粘土質粉砂,直至粉砂質粘土。水下三角洲北部發育小型潮流沙脊。

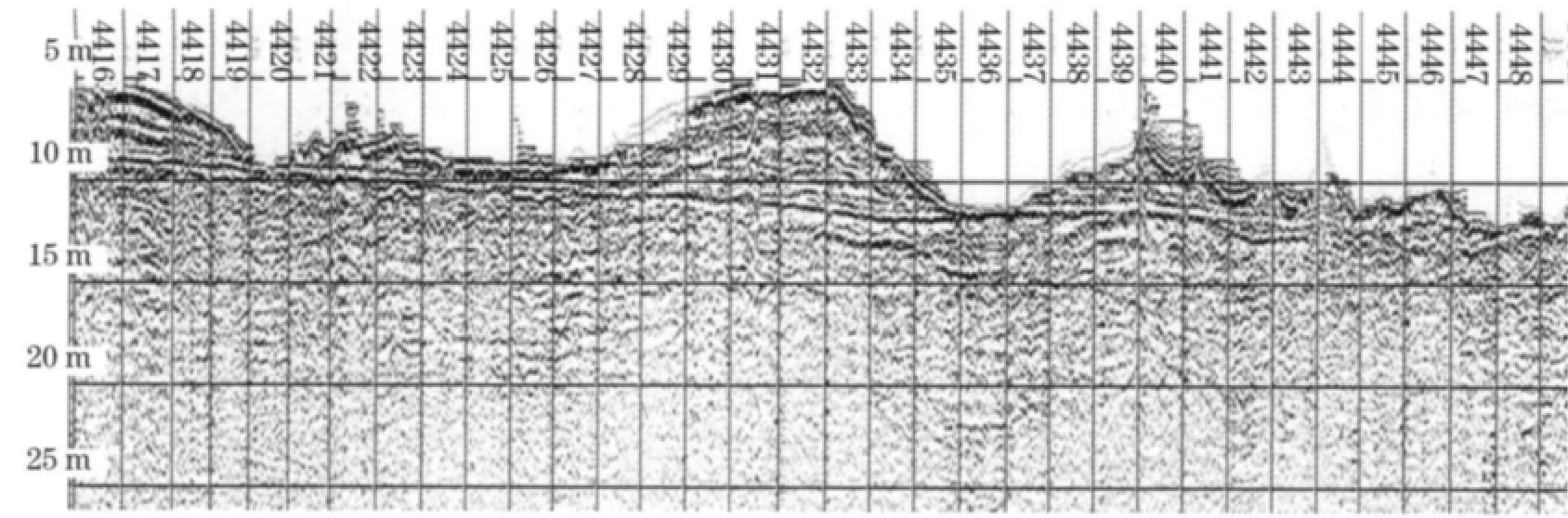

六股河河口水下三角洲受波浪、潮流及風暴潮共同作用,河口西南外緣線在10~13m等深線附近。在南向較強海流的作用下,六股河攜帶的泥沙被大量向SWW向運移,形成水下沙脊群,最明顯的有3條,當地人稱為“三道崗”(圖3)。“三道崗”呈指狀分布,起始于二河口南側,各沙脊距離較近,沙脊面陡峭,其上發育有沙波,密布沙紋,向西南延伸至長灘河口正南方。

圖3 六股河水下沙脊淺地層剖面記錄② 呂京福,任軍,吳桑云.908-01-QC03區塊調查研究報告,2010Fig.3 Subbottom profile of underwater sand ridges in the Liuguhe River

2)廢棄河口水下三角洲(CL95)

1885年黃河在銅瓦廂決口改道由山東半島北部入海以來,尾閭擺動頻繁,曾發生數十次較大規模的改道,每次均形成一個亞三角洲,使該段岸線迅速淤長,而廢棄段則快速蝕退[16]。多期形成的亞三角洲相互重疊,形成了以寧海為頂點,北起套爾河口,南達支脈河口,呈扇形展布的復合現代黃河三角洲體系。1976年黃河改道后廢棄的水下三角洲都遭到了侵蝕[19],三角洲前緣已不明顯。再加上近年來勝利油田在該區進行的石油開采活動,海底地形變化復雜,各種侵蝕微地貌如水下滑坡、滑塌洼地、凹坑等發育普遍。

3)水下堆積岸坡(CL11)

堆積岸坡地貌過程以堆積作用為主,其發育岸段往往也是淤泥質海岸和潮灘發育岸段,由沿岸大型河流攜帶的大量泥沙入海隨沿岸流擴散、淤積而成,沉積物較細,多為粘土質粉砂。渤海水下堆積岸坡主要分布于河口附近和水動力作用較弱的海灣內,如南堡南岸、萊州灣沿岸和遼東半島西岸的復州灣、普蘭店灣和金州灣。岸線平直,岸坡寬6~10km,金州灣和普蘭店灣最寬處可達30km。受堆積作用影響,岸坡地勢平坦,坡度小于0.1‰,坡腳水深一般為5~10m。

4)水下侵蝕堆積岸坡(CL12)

水下侵蝕堆積岸坡是渤海分布最廣泛的岸坡類型,主要分布在遼東灣西岸、東岸和龍口灣內,地貌過程介于侵蝕、堆積作用之間。不同岸段水動力的侵蝕和堆積作用的程度不同,岸坡坡度也有所不同。遼東灣西岸的葫蘆島港以南至六股河口以北、東岸鲅魚圈岸外、北戴河至大蒲河之間及龍口灣內岸坡以堆積作用為主,坡度較小,為0.3‰~1‰,水深6~10m,主要沉積物為粉砂質砂。六股河口以南至北戴河以北、灤河口與大清河口之間、遼東半島西岸的溫坨子至長咀子之間、葫蘆山灣內、老鐵山西角以北至營城子灣和遼東灣一些島嶼附近海域水下岸坡受侵蝕作用較大,岸坡坡度陡,沉積物較粗,下界水深可達30m。大蒲河口和灤河口之間、遼東半島西岸太平灣以北海域岸坡起伏不平,水深10m以內,其上發育潮流沙脊群,表層沉積物以砂為主。

5)水下侵蝕岸坡(CL13)

渤海水下侵蝕岸坡分布較少,僅屺坶島北部岸段龍口灣界河口以南海域部分岸段有發育,岸坡狹窄、坡度陡。屺坶島北部受NE—SW向強漲落潮流的沖刷,水動力作用較強,10m等深線距岸700~800m,物質成分較粗,主要為中粗砂。界河以南段水下岸坡僅1km左右寬,坡降為10‰,組成物質以細砂、粉砂為主。

6)海灣堆積平原(CL16)

海灣堆積平原地貌主要分布在渤海灣和萊州灣等海灣內,水深20m以淺,坡度平緩,水動力條件相對稍弱,接受河流和陸源物質沉積,全新世沉積厚5~10m,地貌類型比較簡單。由于水深較淺,海底表面受波浪垂直作用形成弱侵蝕微地貌,有點狀、鱗片狀、網狀、條紋狀沖刷坑槽,侵蝕高度0.1~0.5m(圖4)。海底表層沉積物類型渤海灣和萊州灣略有不同。渤海灣主底質較細,以淤泥質粉砂為主,與黃河物質的擴散有關。萊州灣則受黃河和山東半島沿岸河流直接影響,沉積物自灣頂的砂向外逐漸變為細粒的砂質粉砂和粉砂質砂。由于沉積物來源豐富充足,在萊州灣東部刁龍嘴近岸還發育一個較大的水下堆積砂體——萊州淺灘。淺灘長達25km,呈NW—SE走向,根部寬5.5km,整體呈向西傾斜的“7”字折頭形狀,砂體凈高達8~10m,灘面上發育沙波和沙紋。

圖4 渤海灣南部的沖刷微地貌③ 肖玉仲,石厥民,文武,等.908-01-QC05區塊調查研究報告,2009Fig.4 Micro-geomorphology formed by scouring in the southern part of the Bohai Bay

2.2 陸架地貌

2.2.1 陸架侵蝕洼地(SH2)

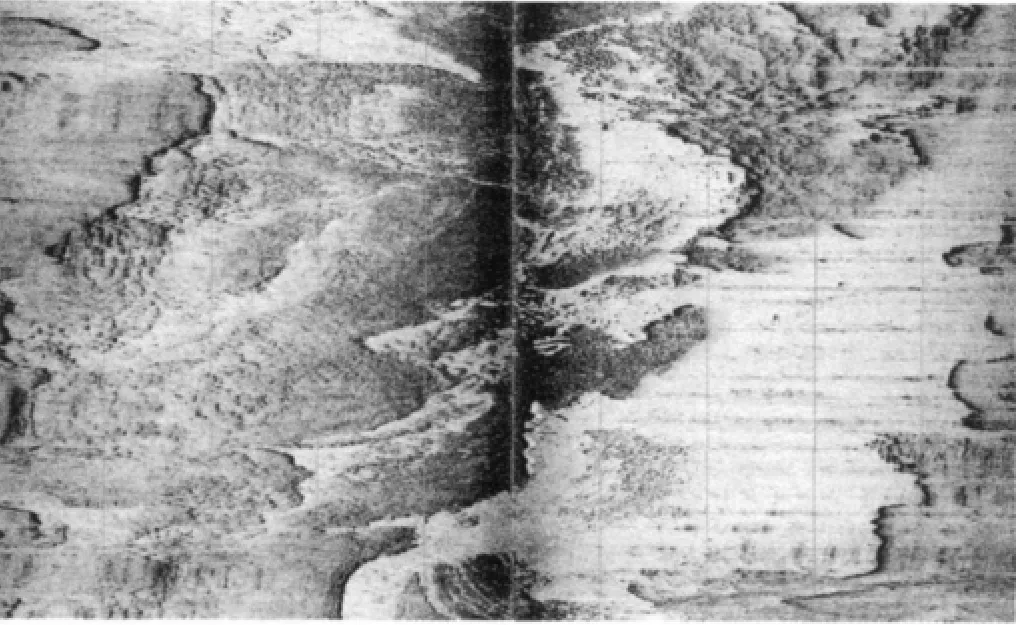

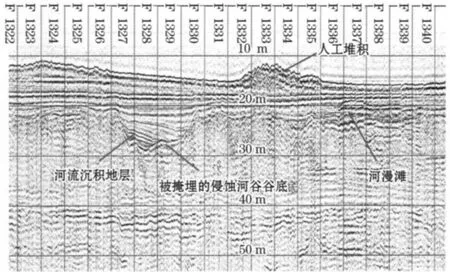

渤海中部陸架中央地勢低洼,發育帶狀陸架侵蝕洼地。洼地北部沿遼東灣東西兩岸向中部傾斜,向南延伸至渤海中部,寬27km,走向NE—SW,與渤海主要斷裂郯廬斷裂走向一致,其發育受基本構造格局控制,全新世潮流的侵蝕作用也對其有一定影響。洼地南部始于渤海灣堆積平原北部海河水下河谷,向東延伸至渤海海峽口,渤海灣南部地勢南部平坦北部自海河水下河谷16m等深線外地勢出現傾斜,形成近東西向的洼地地貌,洼地底部崎嶇不平,發育明顯的潮流侵蝕溝槽和潮流脊。曹妃甸南側深槽為一近東西走向的狹長深槽,長38km,寬5km,槽底水深最深可達39m,近年來由于曹妃甸人工島的建設,曹妃甸南側的深槽受侵蝕加劇,比歷史記載的水深有所加深。南部洼地的形成與渤海古河系的流路有很大關系,古黃河曾北徙繞經天津流經渤海陸架流入黃海,它大致經由海河水下溺谷,穿過渤海中心海底的緩淺谷進入老鐵山水道沖刷槽[23],古河道在全新世海侵時海平面逐漸上升的過程中,被掩埋形成埋藏河谷,在海水的侵蝕作用下逐漸形成現在的洼地地貌。圖5為淺地層記錄到海底埋藏河谷,埋藏河谷所在的陸相地層被侵蝕,上覆全新世海相層。

圖5 曹妃甸南側埋藏河道淺地層剖面記錄③ 肖玉仲,石厥民,文武,等.908-01-QC04區塊調查研究報告,2009Fig.5 Subbottom profile of buried channel in the southern side of Caofeidian

2.2.2 深掘的陸架侵蝕洼地(海釜)(SH2b)

渤海海峽北部為潮流進入渤海的主要通道,潮流最大流速超過5kn,強大的潮流將海底沉積物掏起,形成深達60~84m的沖刷深槽(老鐵山水道),在地貌上為深掘的陸架侵蝕洼地(海釜),沖刷深槽在海峽處呈東西方向,進入渤海后向北偏轉,與渤海M2分潮橢圓長軸方向一致[1]。水道底部全新世地層缺失,出露晚更新世的礫砂和礫石[8]。

2.2.3 陸架堆積平原(SH9)

渤海中部水動力環境較弱,海底受陸源沉積物堆積作用影響,在遼東灣中部形成以堆積作用為主的平坦的現代陸架堆積平原,其分布位置與渤海構造上的抝陷盆地向對應。全新世沉積厚度僅有數米,沉積物較細,以細砂為主,受黃河物質擴散影響顯著。陸架堆積平原水深18~26m,地勢平坦,僅秦皇島水下岸坡外側略向中部洼地傾斜。

2.2.4 陸架侵蝕堆積平原(SH10)

渤海灣和萊州灣外的陸架平原處在渤海海峽和渤海灣之間,由渤海海峽進出的潮流對其存在一定的侵蝕作用,形成平坦的陸架侵蝕堆積平原地貌,水深20~25m,地勢平坦,表層沉積物為粘土質粉砂。其中灤河水下三角洲南側的部分,潮流沖刷作用強烈,海底表面粗糙,發育侵蝕溝槽、沙脊、沙波等微地貌。

2.2.5 陸架侵蝕平原(SH11c)

渤海海峽是潮流進出渤海的主要通道,長期強潮流作用將海峽南部海底沖刷出一系列東西向大小不等的沖刷深槽。槽間為廟島群島及周圍的巖礁,地形起伏劇烈,形成起伏的陸架侵蝕平原地貌。海底沉積物北粗南細,隍城島附近至老鐵山水道為粉砂質砂,廟島海峽至大欽島之間受山東半島北岸黃土海岸侵蝕影響沉積物以粉砂為主。海峽西南部登州水道西南側發育一個潮流堆積沙體,通常被稱作“登州淺灘”,基本呈東西走向,與登州水道和潮流走向一致,是登州水道形成的潮流三角洲地貌體系的一部分[12]。20世紀后期,由于挖沙造成該淺灘沿岸侵蝕顯著,面積大幅度減小[13]。

2.2.6 陸架現代潮流沙脊群(SH6)

遼東淺灘沙脊由老鐵山水道的頂部向遼東灣呈指狀輻射,形狀如同伸開的手指。單條沙脊長度7~33 km,寬2~5km,較大的沙脊有6條,由東向西依次排列,中間4條基本呈南北方向。最西側的6號沙脊稍微向西北傾斜,從中間斷開成為兩條。沙脊間為潮流沖刷深槽,形成脊槽相間的地貌形態。脊槽水深相差最大的3號沙脊脊槽差可達24.5m,沉積物類型脊粗槽細,在脊部一般為細砂和中細砂,槽底為粉砂質砂。

2.2.7 陸架現代潮流沙席(SH7)

渤中淺灘沙席位于遼東淺灘沙脊的西側,水深20~22m,是一片較為平坦的砂質沉積體。淺灘中間稍微凸起,在沙席東南部靠近老鐵山水道的一側,砂體變為條帶狀,像拖出的3條彗尾,指向水道。這顯示了該處潮流流速由往復流變為旋轉流,形成相應的沉積體形態由沙脊向沙席過渡的過程。

遼東淺灘沙脊堆積區、渤中淺灘潮流沙席堆積區和老鐵山水道沖刷槽共同組成了渤海東部潮流沙脊體系,是現代潮流作用形成的堆積地貌而非古殘留地貌[5]。經計算,老鐵山水道全新世地層潮流沖刷深度為10~45m,沖刷下來的物質被潮流帶入渤海,在淺灘堆積,形成遼東淺灘沙脊和渤中淺灘潮流沙席。沙脊區全新世海相地層在脊部可達26m,沙席區全新世海相層厚20m,均為渤海中除黃河口外全新世沉積最厚和沉積速率最快的海區,估算最大沉積速率為3mm/a,沙脊體上還發育不同規模的水下沙丘、沙條、沖刷溝等微地貌類型[8]。與20世紀70年代海圖水深數據相比,渤海東部潮流沙脊體系水道深度和沙脊高度變化不大,表明近30a來沙脊沉積體系處于動態平衡。

2.2.8 陸架古三角洲平原(SH13)

現代灤河水下三角洲前緣外為古灤河在1915年以前發育的一系列三角洲形成的古三角洲平原,其地形平坦,坡度平緩,海底坡降在2‰~3‰之間,外緣水深可達15~20m等深線附近。海底表層沉積物顆粒較粗,以灰黃色、灰褐色的細砂為主。

2.2.9 古湖泊洼地(SH17)

遼東灣中部有一個碟形的30m等深線圈閉的低洼地帶,水深最大可達33m,通常被稱為“遼中洼地”,沉積物以粉砂為主,兩側較粗,雜以礫石、貝殼等,分選較差。遼東灣頂部的古河道由洼地頂部伸入洼地中,表明該處曾經一度位于河口或濱岸環境,后來為薄層現代沉積物所覆蓋。在全新世海相沉積層之下,為晚更新世末期或全新世早期的埋藏湖沼沉積,其地貌形態基本保留晚更新世低海面時期的原貌[24],在地貌類型上屬古湖沼洼地。

3 渤海海底地貌的控制因素淺析

渤海海底地貌的發育和演化受到地球內外營力的綜合影響。構造和氣候變化形成的古地貌是控制渤海海底地貌格局的基礎,入海河流以及波浪和潮流等水動力對海底的侵蝕和堆積作用是塑造現代海底地貌的重要因素。同時,渤海沿岸近年來大規模的人類活動也使渤海海底地貌更加豐富。

1)構造和古地貌

渤海是新生代的隆起和坳陷運動產生的沉降盆地,強烈隆起和斷陷的構造格局對其地貌發育的控制作用非常明顯[1]。NE和NNE為主體的斷裂構造控制了海底地貌的基本格局,渤海中部陸架堆積平原和陸架侵蝕洼地地貌的形態和走向均與斷裂走向相吻合,侵蝕洼地西部海河水下溺谷的發育也與深大斷裂有關[2]。堆積作用為主的渤海灣和萊州灣堆積平原與新生代的坳陷相吻合,沖刷劇烈的渤海海峽與膠遼隆起相吻合,老鐵山水道也是沿斷裂發育的。

2)氣候變化和海平面上升

渤海海底地貌的發育與氣候變化導致的全球海平面上升有密切的關系。末次盛冰期時全球海面下降130m,中國東部陸架出露85萬km2,古渤海全部出露為陸地,現代渤海海底地貌是經歷了晚更新世以來數次海侵和海退形成的。在海面階段性上升中,不同的沉積環境塑造了不同的海底地貌系統,李廣雪[25]將末次冰期以來中國東部陸架海底沉積環境劃分為4個階段:低海面時期古濱岸帶、快速上升期海侵邊界層、慢速上升期潮流沙脊體系和高水位期沉積。這4個階段的沉積特征與渤海海底地貌的發育非常吻合,低海面時渤海一帶變為陸相沉積,發育堆積平原、古河流和古湖泊;海面快速上升期海水從渤海海峽進入渤海,淹沒了原來的陸地地貌,形成海底堆積平原和侵蝕洼地;海面慢速上升期渤海的潮流系統基本形成,發育了遼東淺灘、渤中淺灘等潮流沙脊體系,渤海海峽潮流動力地貌也基本形成;高水位期中國東部海域基本達到目前的狀態,陸架海環流體系形成,黃河攜帶泥沙大量進入渤海,渤海近岸海底地貌如河口水下三角洲、海灣堆積平原等水下岸坡等逐漸形成。

3)現代浪潮流等水動力對海底地貌的塑造

首先,渤海3面環陸,陸地河流對渤海沉積物的貢獻達90%[26],河流所攜陸源碎屑物大量填充入海,參與現代海洋沉積過程,不僅在河口附近不同程度地發育了各自的水下三角洲,還把豐富的陸源沉積物質搬運到渤海中部,形成海灣堆積平原和陸架堆積平原地貌。渤海整體上表現為淺海相沉積環境,泥沙運動在近岸和海底地貌的塑造中起了很大的作用。其次,渤海平均水深較淺,近岸波浪、潮流和沿岸流等水動力作用非常活躍,是塑造現代渤海海底地貌過程的基本動力。潮流集中進入和流出的地帶也是地形變化復雜地貌類型豐富的地方,強大的潮流動力切割海底形成侵蝕洼地和沖刷深槽,潮流的進退搬運泥沙等沉積物,在水沙條件適宜的地方形成潮流沙脊和沙席。

4)人類活動對海底地貌的影響

近幾十年來,隨著對環渤海經濟圈的開發,人類也參與到了海底地貌的演化過程中。河流改道、航道開挖、碼頭、人工島建設、挖沙、填海造地、海洋石油開采等活動不僅直接改變了海底本來的面貌,而且改變了局部地區水動力和泥沙平衡,從而塑造新的地貌形態。在黃河水下三角洲近30a的變遷中,人類活動對其地貌發育產生了重大的影響。1976年和1996年的人工改道促進了萊州灣西部的現代黃河水下三角洲體系的發育、勝利油田在北部的廢棄水下三角洲上進行的一系列開發活動也加劇了廢棄三角洲的侵蝕和萎縮。曹妃甸深水大港和碼頭的建設,以及渤海灣、萊州灣航道開挖和填海工程也改變了局部海底的沖淤平衡,使曹妃甸南側的深槽有所加深。

4 結語

我們通過對渤海海底地貌特征及控制因素的分析,得到如下結論:

1)渤海海底地貌類型豐富,二級地貌可分為海岸帶地貌和陸架地貌,海岸帶地貌可分為潮間帶地貌和水下岸坡地貌,潮間帶地貌主要有粉砂淤泥質潮灘、沙灘和巖灘;水下岸坡地貌有河口水下三角洲、海灣堆積平原、水下侵蝕岸坡、水下堆積岸坡、水下侵蝕堆積岸坡等;陸架地貌有陸架堆積平原、陸架侵蝕洼地、現代陸架潮流沙脊群、陸架潮流沙席、陸架潮流沖刷槽和古湖沼洼地等。

2)渤海地區所處的構造單元是控制渤海海底地貌格局的基礎,氣候變化引起的海平面升降與渤海海底地貌的發育有密切的關系,入海河流以及潮流和波浪等水動力對海底的侵蝕和堆積作用是塑造渤海海底地貌的重要外力因素。

3)渤海整體上是一個淺海堆積平原,地貌類型以堆積為主,泥沙運動在近岸和海底地貌的塑造中起了很大的作用。同時,渤海沿岸近年來大規模的人類活動也使渤海海底地貌更加豐富。

致謝:圖件編制和成文過程中得到了國家海洋局第一海洋研究所傅命佐研究員指導和幫助。

(References):

[1]Institute of Oceanology,Chinese Academy of Sciences.Bohai Geology[M].Beijing:Ocean Press.中國科學院海洋研究所.渤海地質[M].北京:海洋出版社,1985.

[2]GENG X S.The geomorphological features and forming factors of submarine relief in the Bohai sea and Yellow sea[J].Acta Geographica Silica,1981,48(4):423-434.耿秀山.黃渤海地貌特征及形成因素探討[J].地理學報,1981,48(4):423-434.

[3]XU J S.Dynamic factors and feature analysis of geomorphic development of coastal zone in western Bohai Bay[J].Marine Science Bulletin,1990(2):58-64.徐家聲.渤海西部海岸帶地貌發育的動力因素及特征分析[J].海洋通報,1990,(2):58-64.

[4]Copilation committee of bays in China,Bays of China seas[M].Beijing:Ocean Press,1991.中國海灣志編纂委員會,中國海灣志[M].北京:海洋出版社,1991.

[5]LIU Z X,XIA D X,TANG Y X,et al.Tidal depositional systems of eastern Bohai sea of Holocene[J].Science in China(Series B),1994,24(12):1331-1338.劉振夏,夏東興,湯毓祥,等.渤海東部全新世潮流沉積體系[J].中國科學:B輯,1994,24(12):1331-1338.

[6]LIU Z X,XIA D X.A preliminary study of tidal current ridges[J].Oceanologia Et Limnologia Sinica,1983,14(3):286-295.劉振夏,夏東興.潮流脊的初步研究[J].海洋與湖沼,1983,14(3):286-295.

[7]LIU Z X,XIA D X.A probe into hydraulic problems About tidal current ridges[J].Journal of Oceanography of Huanghai and Bohai Seas,1995,13(4):23-29.劉振夏,夏東興.潮流沙脊的水力學問題探討[J].黃渤海海洋,1995,13(4):23-29.

[8]LIU Z X,XIA D X.Tidal Sands in the China Seas[M].Beijing:Ocean Press,2004.劉振夏,夏東興.中國近海潮流沉積沙體[M].北京:海洋出版社,2004.

[9]XU D Y.China Offshore Geology[M].Beijing:Geological Publishing House,1997.許東禹.中國近海地質[M].北京:地質出版社,1997.

[10]LIU J H,W Q,ZHONG S Y,et al.Study on dynamic geomorphology evolution of the Lao Teishan channel,the Bohai Strait[J].Marine Science Bulletin,2008,(1):68-74.劉建華,王慶,仲少云,等.渤海海峽老鐵山水道動力地貌特征及演變研究[J].海洋通報,2008,(1):68-74.

[11]ZHANG Z P,WU J Z,MIAO F M,et al.Forming Mechanism of sands at eastern Liaodong Bay[J].Marie Geology Letters,2008,24(5):6-13.張子鵬,吳建政,苗豐民,等.遼東灣東部水下沙脊成因機制[J].海洋地質動態,2008,24(5):6-13.

[12]LI F L,XIA D X,WANG W H,et al.Discussion on the evolution cause and its recovery for the Dengzhou Shoal[J].China,Acta Oceanologica Sinica,2004,26(6):65-73.李福林,夏東興,王文海,等.登州淺灘的形成、動態演化及其可恢復性研究[J].海洋學報,2004,26(6):65-73.

[13]WANG Z D,WU S Y,YU J.Study of the reccent geomorgraphical evolution in the Dengzhou shoal area[J].Coastal Engineering,2005,24(1):29-38.王忠岱,吳桑云,于健.登州淺灘地貌近期演變研究[J].海岸工程,2005,24(1):29-38.

[14]WANG Q,YANG H,ZHONG S Y,et al.Sedimentary dynamics and Geomorpgic evolution of the Laizhou shoal[J].Acta Geographica Sinica,2003,58(5):749-756.王慶,楊華,仲少云,等.山東萊州淺灘的沉積動態與地貌演變[J].地理學報,2003,58(5):749-756.

[15]REN Y C.Geomorphic features and evolution of the submerged delta of the mordern Yellow river[J].Marine Geology and Quaternary Geology,1992,12(4):59-68.任于燦.現代黃河水下三角洲的地貌特征及演化[J].海洋地質與第四紀地質,1992,12(4):59-68.

[16]FENG X L,QI H S,WANG T,et al.Geomorphological evolution and geological disasters analysis in Chengdao sea area of the Yellow River delta,Rock and soil Mechanics[J].2005,25(Supp.1):17-20.馮秀麗,戚洪帥,王騰,等.黃河三角洲埕島海域地貌演化及其地質災害分析[J].巖土力學,2005,25(增刊1):17-20.

[17]HUANG J J,LI F,PANG J Z.Land-ocean Interaction Research among Yellow River Delta\Bohai Sea and Yellow Sea[M].Beijing:Science Press,2005.黃家軍,李凡,龐家珍.黃河三角洲與渤、黃海陸海相互作用研究[M].北京:科學出版社,2005.

[18]LI H D,YANG Z S,WANG H J,et al.Factors of Geo-hazards in the modern Yellow river subaqueous delta[J].Marine Geology and Quaternary Geology,2006,26(4):37-43.李海東,楊作升,王厚杰,等.現代黃河水下三角洲地質災害現象的空間分布[J].海洋地質與第四紀地質,2006,26(4):37-43.

[19]MI P P,YAN J,ZHUANG L H,et al.The topographical and morphological features of mordern Yellow river Mouth area and their relation to erosional/depositional processes[J].Marine Geology and Quaternary Geology,2010,30(3):31-38.密蓓蓓,閻軍,莊麗華,等.現代黃河口地形地貌特征及沖淤變化[J].海洋地質與第四紀地質,2010,30(3):31-38.

[20]ZHOU X H,YU Y X,TANG L J,et al.Genozoic offshore basin architecture and division of structural elements in Bohai sea[J].China Offshore Oil and Gas,2010,22(5):285-289.周心懷,于一心,沈良杰,等.渤海海域新生代盆地結構與構造單元劃分[J].中國海上油氣,2010,22(5):285-289.

[21]The Office of Special 908Project,SOA.Comprehensive Survey of Offshore Marine and Evaluation Project in China——Specifications for Feature Classification Code,Schema and Legend[M].Beijing:Ocean Press,2008.國家海洋局908專項辦公室.我國近海海洋綜合調查要素分類代碼和圖式圖例規程[M].北京:海洋出版社,2008.

[22]WANG Z Y,CHENG D S,LIU C.Delta processes and management strategies in China——Ⅱ The Yellow and Haihe River[J].Journal of Sediment Research,2006,(1):76-81.王兆印,程東升,劉成.人類活動對典型三角洲演變的影響——Ⅱ黃河和海河三角洲[J].泥沙研究,2006,(1):76-81.

[23]GENG X S.Acient channel system at the east continetial Shelf of China sea,Marine Science[J].1981,(2):21-26.耿秀山.中國東部海底陸架的古河系[J].海洋科學,1981,(2):21-26.

[24]LI F,LIN M H.Submarire relict geomorphic and relict sendiment of Liaodong Bay[J].Studia Marina Sinica:22Series,Beijing:Science Publishing House,1984:56-57.李凡,林美華.遼東灣海底殘留地貌和殘留沉積[J].海洋科學集刊:第22集.北京:科學出版社,1984:56-67.

[25]LI G X,LIU Y,YANG Z G.Sea-level rise and sedimentary environment response in the east China continental shelf since the last glacial maximum[J].Marine Geology and Quaternary Geology,2009,(4):13-19.李廣雪,劉勇,楊子賡.中國東部陸架沉積環境對末次冰盛期以來海面階段性上升的響應[J].海洋地質與第四紀地質,2009,(4):13-19.

[26]QIAO S Q,SHI X F,WANG G Q,et al.Discussion on grain-size characteristics of seafloor sediment and transport pattern in the Bohai Sea[J].Acta Oceanologica Sinica,2010,32(4):139-147.喬淑卿,石學法,王國慶,等.渤海底質沉積物粒度特性及輸運趨勢探討[J].海洋學報,2010,32(4):139-147.