水解液出料和回流對秸稈水解產酸的影響

陳廣銀,呂利利,常志州,葉小梅,徐躍定,張建英 (江蘇省農業科學院農業資源與環境研究所,農業部農村可再生能源開發利用華東科學觀測實驗站,江蘇 南京 210014)

我國是傳統的農業大國,農作物品種和種植量均較大,其中,小麥是我國第三大糧食作物.2010年,我國小麥播種面積達2425.7萬hm2,占糧食播種總面積的 22.08%,年產小麥 11518.1萬t[1],年產麥秸約1.5億t,按可收集系數0.7計算,年可收集麥秸 1.05億 t.將農作物秸稈生物產沼氣,不但可獲得數量可觀的清潔能源(沼氣),發酵后的殘余物(沼渣、沼液)還是優質的有機肥可用于培肥土壤,符合循環農業和可持續發展的要求,受到世界各國政府和研究機構的廣泛關注.

在中國,由于人地矛盾突出,絕大部分地區均實行一年兩熟甚至兩年五熟的農業生產方式,故在小麥收獲后用于收獲秸稈的時間很短,一般只有 1周左右,秸稈的機械化收集是秸稈綜合利用的首要條件.目前,機械收集后的秸稈均為秸稈捆的形式,外觀上有圓捆和方捆,但共同點是打捆后秸稈的緊實度大幅增加,增加了厭氧微生物接觸的難度.前期已在打捆麥秸貯存、預處理以及水解產酸特性等方面進行了大量研究[2-3],證明打捆秸稈直接用于厭氧生物產沼氣是可行的.

對于以秸稈為主要發酵原料的厭氧發酵工程,采用單相發酵工藝存在反應器發酵濃度低、預處理復雜且成本高、運行不穩定等問題,采用兩相厭氧發酵工藝不但解決了單相工藝可能存在的酸化問題,所產沼氣中甲烷含量也大幅提高,整個系統的穩定得到增強,更符合農村廢棄物的處理需要[4-5].在秸稈兩相厭氧發酵系統中,打捆秸稈一般置于水解產酸相中.在秸稈水解產酸過程中,水解液出料對秸稈水解產酸過程的影響目前還不清楚.此外,由于秸稈疏松、流動性差的特點,其高固體厭氧發酵過程中水解液回流對原料完全發酵尤為重要,但國內外這方面的研究報道很少.朱洪光等[6]研究了發酵液循環對互花米草厭氧生物產氣的影響,發酵液每半小時循環半小時,結果表明,中溫條件下發酵液循環后,互花米草產氣周期明顯縮短,產氣高峰提前,峰值大幅增加;不循環的處理,互花米草產氣緩慢,產氣周期長,產氣峰值出現時間延后,峰值低.徐霄等[7]研究表明,在秸稈干物質濃度18%條件下批次發酵,不同量發酵液回流對產氣影響不顯著,以回流量為發酵液總量60%的效果最好;在底物濃度20%、發酵84 d條件下,每天回流、產氣下降后回流以及兩相工藝中水解液回流總產氣量較不回流分別提高9.53%、23.13%和12.74%,以產氣下降后回流的效果最好,表明回流對秸稈干式厭氧發酵的重要性.此外,秸稈中的木質素包裹纖維素和半纖維素的表面,阻礙了酶和微生物與纖維素、半纖維素的充分接觸,因此,纖維素、半纖維素的水解產酸就成為了秸稈生物降解的限制步驟

本研究以打捆麥秸為原料,探討水解液出料量和回流頻次對麥秸水解產酸過程的影響,分析了麥秸水解液 pH值、COD、SCOD、VFAs以及實驗前后麥秸干物質損失等的變化,為秸稈沼氣工程化利用提高理論參考.

1 材料與方法

1.1 實驗材料

麥秸采自于江蘇省農科院小麥試驗田,風干,人工打成圓柱形捆,備用;豬糞取自江蘇省農業科學院六合基地,為新鮮豬糞;沼液取自江蘇省農科院六合基地,為豬場沼氣工程發酵后的沼液貯存1個月后的上清液,水解液不同出料量實驗中用的沼液 pH 值為 7.70±0.15,COD 為(1494.50±148.25)mg/L,水解液不同回流頻次實驗所用沼液pH值為7.74±0.09,COD為(2768.93±209.88)mg/L;尿素為分析純,由西隴化工股份有限公司提供,各實驗原料基本特性見表1.

1.2 實驗方法

實驗在總容積5L的圓柱形有機玻璃罐內進行,玻璃罐規格為直徑16cm,高28cm,在玻璃罐外層設置水浴夾套,連接水浴鍋對玻璃罐進行加熱.

1.2.1 不同水解液出料量實驗 將鮮重200g打捆麥秸(捆體直徑16cm,高23.5cm,打捆麥秸容重為0.042×103kg/m3)和4.5L沼液加入到有機玻璃罐內,秸稈捆體完全浸沒在沼液中,密封后,通過氮氣2min,于(37±1)℃下進行水解產酸實驗.每2d取1次樣,分析水解液pH值、COD、SCOD和VFAs的變化,待水解液COD穩定后進行水解液出料,出料量設置一次性排空(排空)、排出水解液總量的 1/2(排 1/2)和排出水解液總量的 1/3(排1/3)等 3個處理,記錄水解液排出量,分別用等量的沼液補回至反應器內,混勻后繼續進行實驗,待水解液 COD 穩定后再次出料,如此往復.實驗共進行73d,水解液出料3次每個處理3個重復,取平均值進行分析.

1.2.2 不同水解液回流頻次實驗 將打捆麥秸(鮮重300g,捆體直徑16cm,高23.5cm,打捆麥秸容重0.063×103kg/m3)、豬糞(秸稈干重的20%)置于5L有機玻璃罐內,用尿素將混合物 C/N調節至25:1,用沼液將麥秸豬糞混合物干物質濃度調節至 10%,混合均勻,密封后置于(37±1)℃下進行實驗.24h后,將水解液全部排出測量其體積,作為后續沼液回流量的參考,再次將排出的沼液加入原發酵罐.之后根據實驗方案進行回流,回流量為水解液總量的60%(根據徐霄等研究結果[7]),蠕動泵流量為 0.4L/min(200r/min),回流時間間隔設置不回流、24h和72h回流3個處理.每天測定產氣量和甲烷含量,每2d取一次樣,測定水解液的pH值、COD.根據水解液不同出料量實驗結果,排空對促進秸稈水解產酸效果最好,故這里待水解液 COD穩定后一次性將水解液排空,并補充等量沼液混勻后繼續進行實驗.實驗共進行 63d,實驗過程中水解液共排料4次,每次排料記錄水解液排料量.每個處理3個重復,取平均值進行分析.

1.3 測定指標及方法

以排水集氣法收集氣體,每日測定產氣量;采用 GC-9890A氣相色譜儀分析產氣中甲烷含量(TCD檢測器);TS的測定采用105℃烘24h,差重法測定; pH值采用雷磁 pHS-2F型酸度計測定;有機碳含量采用重鉻酸鉀氧化-外加熱法(NY525-2002)[8];全氮采用 H2SO4-H2O2消煮,凱氏定氮法;COD、SCOD的測定參照GB1194-89[9];揮發性有機酸(VFA)采用氣相色譜儀(GC-2014)進行測定,使用 Stabil-Wax-DA30m×0.53mm×0.25μm 型毛細管柱,FID檢測器,程序升溫,以 4-甲基戊酸為內標物;采用范氏法(Van Soest)測定麥秸纖維素和半纖維素(FIWE,Velp Scientifica)[10].纖維素和半纖維素損失率見式(1),秸稈干物質損失率見式(2),具體計算公式如下:

式中:M1為實驗前秸稈干物質質量;M2為實驗后秸稈干物質質量;X1為實驗前秸稈中纖維素(半纖維素)含量;X2為實驗后秸稈中纖維素(半纖維素)含量.

2 結果與分析

2.1 水解液不同出料量對秸稈水解產酸的影響

圖1 水解過程中水解液COD和SCOD的變化Fig.1 Changes of COD and SCOD content during the experiment

2.1.1 對水解液COD和SCOD的影響 實驗過程中各處理水解液COD和SCOD的變化見圖1.可以看出,實驗啟動時,各處理水解液 COD 濃度均不斷增加,均在實驗第11d達到最大,之后由于系統中微生物的分解利用緩慢下降.在實驗第19d進行第1次水解液排料后,各處理COD濃度均大幅降低,排1/2和排1/3的處理相差不大,排空的處理 COD 降低明顯,之后均迅速增加.在實驗第35d進行第2次水解液排料后,各處理COD回升幅度和回升速度均低于第1次排料,排1/2和排1/3的處理COD濃度間的差距拉大,各處理COD濃度由高到低順序為排1/3>排1/2>排空.在實驗第55d進行第3次水解液排料后,各處理COD回升幅度和回升速度均明顯下降,COD濃度大幅降低,排空的處理COD僅為1000mg/L左右.隨著實驗的進行,水解液 COD濃度回升幅度和回升速度呈遞減趨勢,水解液COD濃度、COD達到穩定的時間與水解液排出量呈負相關.隨著出料次數的增加,各處理水解液 COD濃度間的差距不斷拉大.SCOD的變化趨勢與 COD相似,只是數值較COD略低.

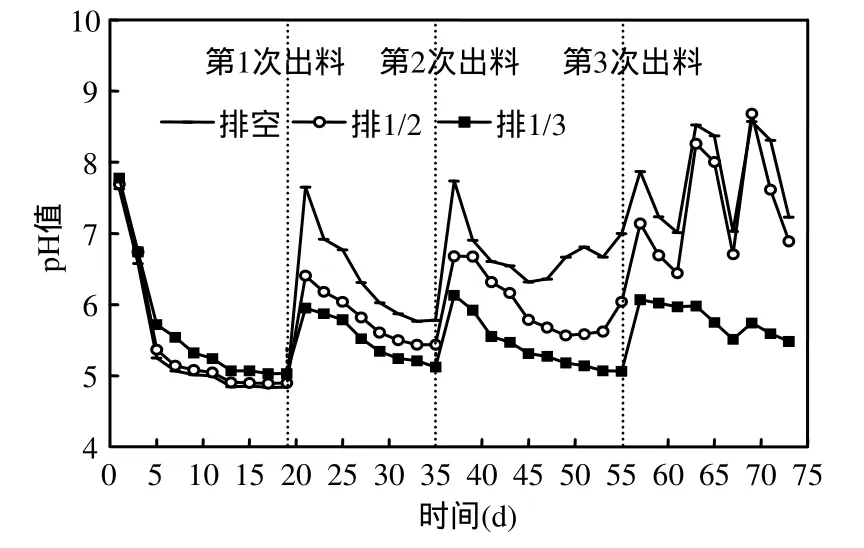

2.1.2 對水解液 pH 值的影響 實驗過程中各處理水解液 pH值的變化見圖 2.可以看出,實驗啟動后,各處理水解液pH值均迅速降低,5d后降低幅度明顯變緩,最終趨于穩定,在第19d進行第1次水解液排料后,各處理pH值迅速增加,pH值大小順序為排空>排 1/2>排 1/3,之后緩慢降低,第2次排料后各處理變化趨勢同第1次排料.但在第3次排料后,排1/3的處理pH值緩慢降低,排1/2和排空的處理pH值出現較大波動,基本在7左右波動,這可能與其較低的 COD濃度有關.實驗結束時,排1/3的處理pH值最低,為5.48,這與其較高的COD濃度有關(6451mg/L).水解液排出量對水解液pH值和COD濃度的影響顯著.

圖2 水解過程中水解液pH值的變化Fig.2 Changes of pH values during the experiment

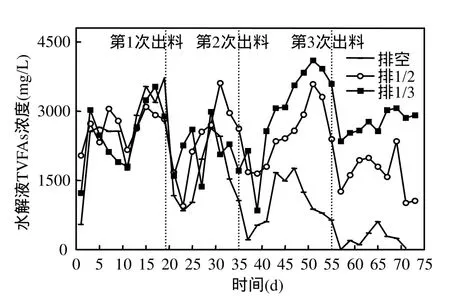

2.1.3 對水解液總揮發性脂肪酸含量(TVFAs)的影響 實驗過程中各處理水解液總揮發性脂肪酸(TVFAs)的變化如圖 3所示.實驗啟動時,各處理TVFAs濃度均不斷增加,之后保持相對穩定.第1次出料后,各處理TVFAs均大幅降低,在實驗第23d達到最低,之后迅速回升,在30d左右達到峰值,之后由于微生物的分解利用迅速降低.第 2次出料后各處理變化趨勢同第一次出料,但排1/2和排1/3的處理TVFAs濃度較第1次出料后高,排空的處理較第1次出料后明顯降低.第3次出料后,各處理TVFAs回升幅度和回升速度較前2次出料均降低.在第2次出料前,各處理水解液中TVFAs含量并沒有明顯差異,第2次出料后各處理間水解液TVFAs濃度出現明顯差異,再次證明排空和排 1/2促進了秸稈有機物的水解溶出.實驗結束時,排空、排1/2和排1/3水解液TVFAs濃度分別為 22,1059,2913mg/L.對比 COD和SCOD的結果可以看出,TVFAs達到峰值所需要的時間較COD和SCOD均提前,這與其易揮發和易被微生物分解利用有關.由于 TVFAs的易揮發性和易被微生物分解利用的特性,要獲得更多的 TVFAs,水解液的大量出料是現實可行的途徑之一.

圖3 水解過程中水解液TVFAs的變化Fig.3 Changes of TVFAs content during the experiment

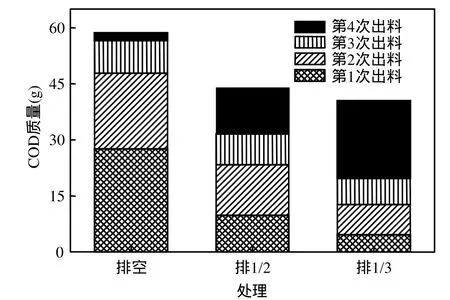

2.1.4 對秸稈水解率的影響 根據每次水解液排出量、補充的沼液和排出的水解液COD濃度,計算出每次排料獲得的秸稈水解酸化溶出的COD質量,各處理每次出料獲得的COD質量匯總見圖4.可以看出,前3次排料獲得的COD質量大小順序均為排空>排1/2>排1/3,殘留在反應器內的COD質量大小順序為排1/3>排1/2>排空.3次水解液排料加上殘留在反應器內的COD,獲得3種水解液出料量下秸稈有機物水解溶出情況.排空、排1/2和排1/3的處理最終獲得COD量分別為 58.33,43.84,40.38g,折算到單位秸稈為0.33,0.25,0.23g COD/g秸稈,表明排空更有利于秸稈中有機物的水解溶出.秸稈水解產酸相中,水解液中有機物濃度與水解產酸微生物間存在一種平衡,如果水解液中有機酸和有機酸濃度下降,水解平衡朝著秸稈有機物水解溶出、水解產酸微生物大量繁殖的方向進行;反之,如果水解液中有機酸、有機物濃度較高、pH值較低,則對水解產酸微生物形成抑制,秸稈中有機物水解溶出速率較低,故出現排空促進秸稈水解產酸的結果.由于本實驗只進行了73d,水解液出料一共只有4次,如果將實驗時間延長,水解液繼續出料,結果尚不清楚,需要進一步研究.

圖4 不同出料量下累積COD獲得量Fig.4 Cumulative amount of COD obtained by hydrolysis and acidification of wheat straw at different output conditions

表2 不同出料量下秸稈物質損失情況Table 2 Data of mass loss rate of wheat straw after 73 days reaction

經過 73d的水解酸化處理后,測定麥秸水解前后總固體損失率、半纖維素損失率、纖維素損失率和木質素損失率,結果見表2.可以看出,水解液大量排出更有利于秸稈中有機物的水解溶出,促進效果與水解液排出量呈正比,TS損失率、半纖維素損失率和纖維素損失率大小順序均為排空>排1/2>排1/3充分說明排空更有利于秸稈有機物的水解溶出.

2.2 水解液回流頻次對秸稈水解產酸的影響

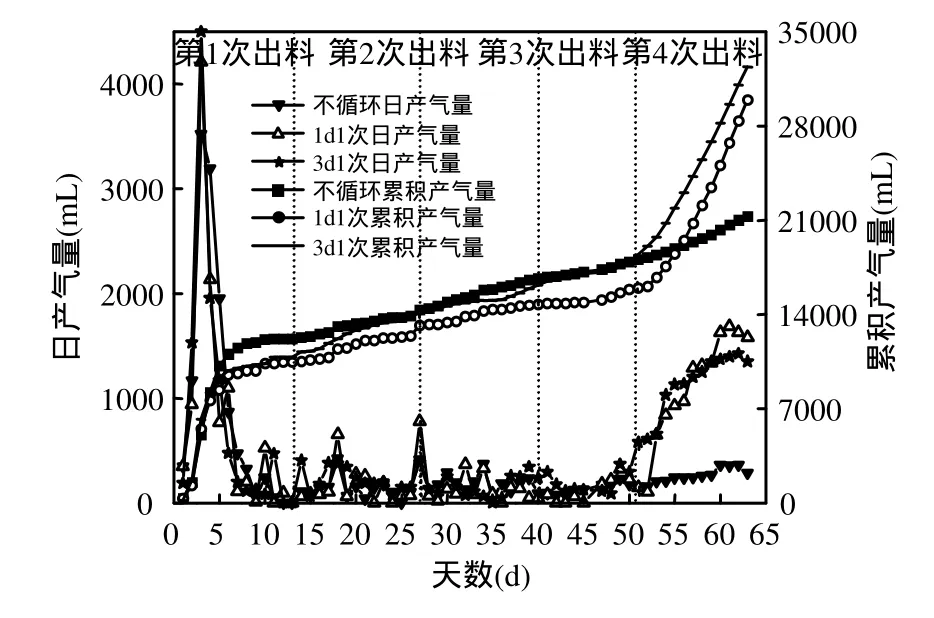

秸稈高固體發酵中,由于秸稈沒有浸泡在發酵液中,導致秸稈發酵不完全.本實驗擬通過水解液回流的方式,解決秸稈發酵不完全的問題,根據前人對回流量的研究結果[7],研究回流頻次對秸稈水解產酸的影響.實驗共進行了 63d,分別于實驗第 13,27,40,51d進行水解液出料,出料方式均為排空后補充等量沼液.

2.2.1 對水解液 COD 的影響 實驗過程中各處理水解液COD的變化見圖5.實驗啟動后,各處理水解液COD均迅速增加,9d后基本穩定,在第13d進行第1次水解液排料后,各處理COD大幅降低,之后迅速增加,并在第19d達到穩定,后面3次水解液出料后各處理COD變化同第1次出料.實驗結束時,不回流、1d回流 1次和 3d回流 1次的處理水解液 COD濃度分別為 3784,4250,3462mg/L.從 COD的結果看,水解液是否回流對秸稈有機物的水解溶出無明顯影響,這可能是因為實驗用秸稈為打捆秸稈,加上回流噴淋不均勻,導致回流效果并不明顯.

圖5 水解過程中水解液COD的變化Fig.5 Changes of COD content during the experiment

2.2.2 對水解液 pH 值的影響 打捆秸稈水解過程中水解液pH值的變化見圖6.由圖6可知,各處理水解液 pH值變化趨勢幾乎一致,沒有明顯差別,均為實驗啟動后迅速降低,水解液出料后大幅回升,之后迅速降低,如此循環.水解液回流對水解液pH值的變化幾乎沒有影響,水解液pH值的變化趨勢與COD的變化相反.

圖6 水解過程中水解液pH值的變化Fig.6 Changes of pH values during the experiment

2.2.3 對秸稈產氣特性的影響 實驗過程中各處理日產氣量和累積產氣量的結果見圖 7.可以看出,實驗啟動后,各處理日產氣量迅速增加,在第3d達到峰值,之后迅速降低,在第13d進行第1次水解液排料時,各處理日產氣量均為0mL.在水解液第 1次排料后,各處理日產氣量出現小幅回升,但隨著秸稈有機物的水解溶出,pH值逐漸降低,系統再次酸化,產氣逐漸降低.在第51d進行水解液第4次出料后,除不回流的處理外,1d回流1次和 3d回流 1次的處理日產氣量均迅速增加,不回流的處理日產氣量增加緩慢.實驗結束時,不回流、1d回流1次和3d回流1次的處理日產氣量分別為 285,1580,1350mL,回流對反應器產氣有明顯的促進作用.從累積產氣量的結果來看,各處理產氣主要集中在實驗前 5d和 50~63d這 2個階段,實驗前 5d各處理累積產氣量相差不大,在實驗第5~50d,不回流與3d回流1次的處理累積產氣量相當,但較 1d1回流的處理略高,在第50d進行第4次水解液出料后,1d回流1次和3d回流 1次的處理日產氣量迅速增加,而不回流的處理日產氣量增加緩慢,導致1d回流1次和3d回流 1次的處理累積產氣量迅速超過不回流的處理,且差距不斷拉大.實驗結束時,不回流、1d回流1次和3d回流1次的處理累積產氣量分別為21280,29948,32385mL,1d回流1次和3d回流1次的處理累積產氣量較不回流分別增加了40.73%和52.19%,回流對反應器產氣有一定的促進作用,但由于本實驗未能持續到反應器完全不產氣,故產氣的結果只能作為參考.

圖7 水解過程中日產氣量和累積產氣量的變化Fig.7 Changes of daily and cumulative biogas yields during the experiment

實驗過程中日產氣量與甲烷含量的變化見圖8.可以看出,在水解液第1次排料前,各處理產氣中甲烷含量均隨實驗的進行逐步降低,在 15d左右幾乎檢測不出甲烷.在水解液第1次出料后,由于水解液有機物濃度的大幅降低,產甲烷菌的大量繁殖,產氣中甲烷含量逐步增加,但含量仍較低,最高還不超過15%.在實驗第27d進行第2次水解液出料后,產氣中甲烷含量逐漸增加,但增加緩慢,直至第4次出料后,各處理日產氣量與甲烷含量均迅速增加,且變化趨勢幾乎一致,表明經過50d的水解產酸后,系統中對產甲烷抑制的因素已逐步消除,且甲烷菌已逐步占優勢,反應器以產甲烷為主,為甲烷相提供水解酸化液的能力逐步減弱(圖5).從甲烷含量的結果看,3d回流1次對提高水解相產氣中甲烷含量的效果最好,不回流可減少水解產酸相產氣及降低產氣中甲烷含量.

與朱洪光等[6]研究結果相比,本實驗回流對秸稈水解產酸并未表現出明顯的促進作用,分析原因:本實驗水解液回流量過少,朱洪光等實驗中發酵液回流量每次回流180mL,每次回流30min,停止30min后繼續回流30min,如此循環,其每天回流量達2.16L,是總發酵液的4.8倍,而本實驗回流量僅為發酵液的60%,且回流頻次較低,故未達到預期效果.

圖8 實驗過程中日產氣量和甲烷含量的變化Fig.8 Changes of daily biogas yields and methane content during the experiment

3 結論

3.1 水解液出料可促進秸稈中有機物的水解溶出,出料后水解液COD、SCOD濃度迅速回升,pH值迅速降低,TVFAs先增加后降低.

3.2 水解液出料量對秸稈有機物水解溶出影響較大,出料量越大越有利于秸稈有機物水解溶出,水解液排空的處理累積 COD獲得量、TS損失率、半纖維素損失率和纖維素損失率較排1/3的處理分別提高 44.45%、25.97%、30.23%和43.34%,實驗結束時,排空、排1/2和排 1/3的處理單位秸稈水解可獲得 COD質量分別為 0.33,0.25, 0.23g COD/g秸稈.

3.3 在本實驗條件下,水解液回流對秸稈水解并未表現出明顯的促進,但在實驗后期對產氣量及產氣中甲烷含量影響明顯,3d回流1次無論是累積產氣量還是產氣中甲烷含量均較不回流和1d回流1次的要高.

[1]國家統計局網站.中國統計年鑒 2010[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2011/indexch.htm.

[2]馬慧娟,陳廣銀,杜 靜,等.預處理對打捆麥秸貯存和厭氧生物產沼氣的影響 [J]. 環境科學, 2013,34(9):358-363.

[3]陳廣銀,鮑習峰,葉小梅,等.堆肥預處理對麥秸與奶牛廢水混合物厭氧產沼氣的影響 [J]. 中國環境科學, 2013,33(1):111-117.

[4]朱 瑾,葉小梅,常志州,等.不同因素對秸稈兩相厭氧消化的影響 [J]. 農業工程學報, 2011,27(增刊1):79-85.

[5]Andersson J, Bj?rnsson L. Evaluation of straw as a biofilm carrier in the methanogenic stage of two-stage anaerobic digestion of crop residues [J]. Bioresource Technology, 2002,85(1):51-56.

[6]朱洪光,陳小華,王 彪.發酵液循環對互花米草沼氣發酵的影響 [J]. 中國沼氣, 2007,25(3):19-22.

[7]徐 霄,葉小梅,常志州,等.秸稈干式厭氧發酵滲濾液回流技術研究 [J]. 農業環境科學學報, 2009,28(6):1273-1278.

[8]NY 525-2002 有機肥料 [S].

[9]GB1194-89 化學需氧量的測定 重鉻酸鉀法 [S].

[10]楊 勝.飼料分析及飼料質量監測技術 [M]. 北京:北京農業大學出版社, 1983.