50例腦動脈瘤夾閉手術患者麻醉效果臨床研究

汪小湘

湖南省懷化市第一人民醫院,湖南懷化 418000

腦動脈瘤是指腦動脈壁的局限性囊性擴張, 好發于頸內動脈顱內段[1]。 腦動脈瘤夾閉手術是腦動脈瘤的主要治療方法,同時也是神經外科難度較大的手術,對麻醉的要求較高[2]。 為了研究探討腦動脈瘤患者行夾閉手術治療前有效的麻醉方法,該文對2009年8月—2011年12月間該院收治的50 例行腦動脈瘤夾閉手術治療的患者采用瑞芬太尼或咪唑安定麻醉,現將結果報道如下。

1 資料及方法

1.1 一般資料

50 例患者均為到該院行腦動脈瘤夾閉手術治療的腦動脈瘤患者,所有患者均顱腦影像學檢查及血管造影[3]確診,且均符合腦動脈瘤夾閉手術指證。 A 組25 例,其中男11 例,女14 例;年齡44~67 歲,平均(53.8±5.6)歲;ASA 分級:Ⅰ級8 例,II 級12例,Ⅲ級5 例。B 組25 例,其中男12 例,女13 例;年齡45~69 歲,平均(54.3±5.1)歲;ASA 分級:Ⅰ級9 例,II 級13 例,Ⅲ級3 例。

1.2 麻醉方法

兩組患者均于術前30 min 常規注射0.5 mg 阿托品、0.1 g 苯巴比妥鈉;進入手術室后建立靜脈通道。麻醉誘導:給予1~2 mg/kg異丙酚+4~5 μg /kg 芬太尼+0.15 mg/kg 維庫溴銨進行麻醉誘導,過度通氣3 min 后靜脈注射1.0~1.5 mg/kg 利多卡因,快速行氣管插管,插管成功后進行機控呼吸,使患者PETCO2維持在30~35 mmHg 范圍內。 麻醉維持:A 組給予46 mg/(kg·h)、 異丙酚+1~2 μg/(kg·min)維庫溴銨+0.1 mg/(kg·min)咪達唑侖進行麻醉維持;B 組給予46 mg/(kg·h)、異丙酚+1~2 μg/(kg·min)萬可松+0.1~0.2 μg/(kg·min)瑞芬太尼進行麻醉維持[4]。 在T2前給予100 mL 20%甘露醇靜脈滴注以降低顱內壓; 在T4 前30 min 開始逐步加深麻醉,A 組咪達唑侖劑量調整為0.2 mg/(kg·min),B 組瑞芬太尼劑量調整為0.2 μg/(kg·min),并給予1~5 μg/(kg·min)的尼卡地平持續靜脈泵注以進行控制性降壓,使MAP 維持在60 mmHg[5]。

1.3 指標觀察

嚴密監測患者麻醉前(T0)、誘導插管后(T1)、切開腦膜前(T2)、降壓期間(T3)、夾閉時(T4)、關腦膜后(T5)、拔管后(T6)的心率(HR)、平均動脈壓(MAP)、收縮壓(SBP)、舒張壓(DBP)、中心靜脈壓(CVP)、血氧飽和度(SPO2)變化,記錄停藥后患者自主呼吸恢復時間、意識恢復時間、導管拔除時間及定向力恢復時間。

1.4 統計方法

采用SPSS 17.0 統計軟件包對數據資料進行統計學分析,計量資料用均數±標準差(±s)表示,采用t 檢驗。

2 結果

2.1 血流動力學變化

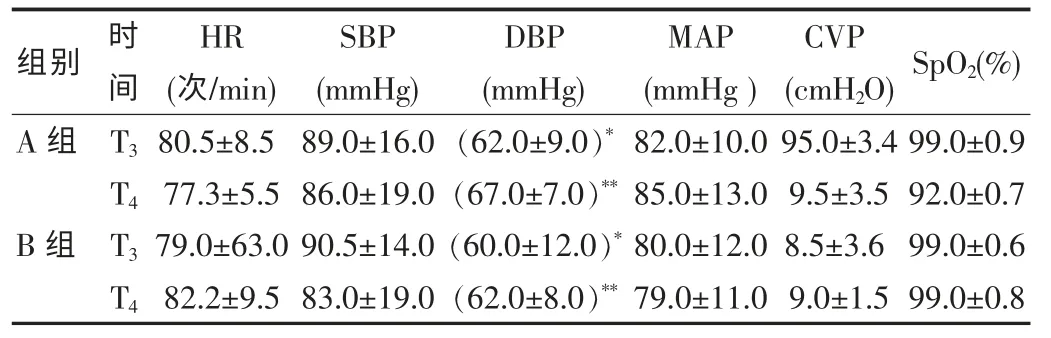

兩組患者均順利完成手術。 兩組患者術中T0、T1、T2、T5、T6期HR、SpO2、MAP均較平穩。 在T3、T4期,A 組MAP 有 所 上 升,而SpO2下降明顯,B 組無明顯變化。 見表1。

表1 兩組不同時期血流動力學變化

2.2 術后情況

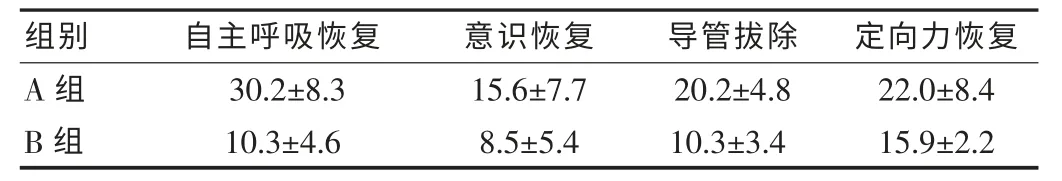

B 組患者術后自主呼吸恢復時間、意識恢復時間、導管拔除時間、定向力恢復時間均短于A 組,差異有統計學意義(P<0.01)。見表2。

表2 兩組術后情況比較(min)

3 討論

腦動脈瘤夾閉手術部位較深,而且視野較小,在手術操作中容易發生腦動脈痙攣或者血管破裂,脈動脈瘤破裂出血約占腦動脈瘤手術死亡原因的20%左右[6]。 動脈瘤的跨壁壓(TMP)為平均動脈壓(MAP)與顱內壓(ICP)之間的差值,如果MAP 過高或ICP 過低, 均會使TMP 增加。 但是,MAP 過低會對腦灌注帶來影響,增加腦缺血發生率。 這給腦動脈瘤夾閉手術的麻醉提出挑戰,一方面麻醉要盡量降低TMP,另一方面要保證足夠的腦灌注壓。

首先,麻醉誘導要平穩,確保術中患者血壓、顱內壓保持平穩,避免氣管插管時患者血壓驟升或嗆咳。 采用異丙酚復合芬太尼、維庫溴銨等進行麻醉誘導,對患者血流動力學影響較小,能顯著減少心血管不良反應發生率; 在氣管插管前可以注射適量利多卡因能使患者充分鎮靜,保證插管成功。

其次, 維持適宜的麻醉深度。 瑞芬太尼是一種苯哌定類藥物,屬于芬太尼的衍生物,脂溶性較強,對于U 受體的親和力比芬太尼強10 倍左右,是目前應用較為廣泛也是最強效的鎮痛藥物。 由于使用劑量較少,容易控制,且在停藥后10 min 左右即可完全代謝,消除時間快。 此外,瑞芬太尼不會促進組胺及兒茶酚胺的合成及釋放,使患者平穩度過手術期。 咪唑安定也能起到良好的麻醉效果,但是使用劑量較大,術后恢復時間會較長,如果控制不好會出現呼吸抑制。

最后,要維持合適的顱內壓。 瑞芬太尼通過刺激組織釋放降鈣素基因相關肽,緩解血管痙攣癥狀,改善腦血管血供,降低顱內壓,發揮腦保護作用。 此外,可以給予患者尼卡地平持續靜脈泵注以進行控制性降壓。

該研究結果顯示,與采用咪唑安定麻醉相比,采用瑞芬太尼麻醉患者在術中血流動力學、生命體征就較為穩定,而且術后自主呼吸、意識等恢復時間短,是一種安全可靠的麻醉方法。

[1] 楊德軍,胡榮君,王貴羅,等.顱內動脈瘤夾閉術的麻醉處理[J].醫藥論壇雜志,2009,30(7):96-97.

[2] 曾因明.米勒麻醉學[M].6 版.北京:北京大學醫學出版,2006:398.

[3] 付志爽.螺旋CT 血管造影在腦動脈瘤診斷中的應用比較[J].中國醫藥導報,2011,8(2):90-91.

[4] 匡佳偉,吳多志.單用瑞芬太尼與芬太尼、瑞芬太尼復合應用對全麻蘇醒拔管期心血管反應的影響[J]海南醫學,2009(9):23-25.

[5] 梁禹,張彥.尼卡地平控制性降壓對顱內壓的影響[J].臨床麻醉學雜志,2009,25(9):773-774.

[6] 王培山,孟瑞霞,艾喜婷,等.顱內動脈瘤夾閉手術38 例麻醉體會[J].中國實用醫藥,2010,5(6):123-124.