2006—2012年臨洮縣馬鈴薯晚疫病調查及預測初探

杜仲龍

(甘肅省臨洮縣農業技術推廣中心,甘肅 臨洮 730500)

馬鈴薯是臨洮縣的支柱產業之一,近年來種植面積穩定在4萬hm2左右,馬鈴薯產業成了山區農民脫貧致富的陽光產業。但馬鈴薯晚疫病每年都有不同程度的發生,偏輕發生年份造成的損失在10%左右,偏重發生年份造成的損失在20%以上。為了掌握馬鈴薯晚疫病的發生規律,做好預測預報進行及時防治,甘肅省臨洮縣農業技術推廣中心對馬鈴薯晚疫病在臨洮縣的發生規律與預測預報進行了初步的探索。

1 調查內容與方法

每年的7—9月在全縣18個鄉(鎮)對田間晚疫病的始見期、病田率、病株率進行調查,并計算病情指數。結合本時段的氣象資料(氣溫、降水量等),分析其與馬鈴薯晚疫病發生程度的關系。應用于CARAH模型的馬鈴薯晚疫病預測預警系統建立晚疫病預測模型(CONCE)。

2 調查結果與分析

2.1 發病程度與環境因子的關系

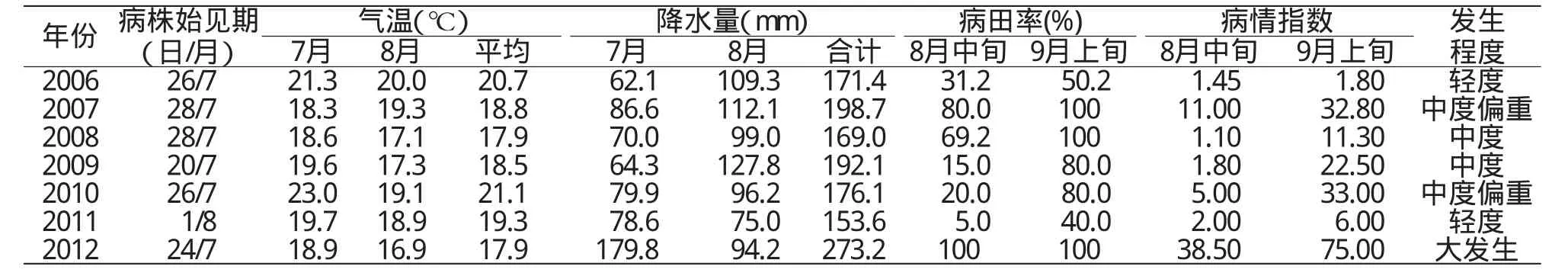

2.1.1 始見期 調查結果(表1)表明,臨洮縣馬鈴薯晚疫病始見期一般在7月20日至8月1日,在該時間范圍內,晚疫病發生遲早與該年度的發生程度沒有明顯關系。

2.1.2 溫度 從表1可知,2006—2012年臨洮縣7、8月的平均氣溫17.9~21.1℃,是晚疫病侵染的適宜溫度范圍,但在該溫度段內晚疫病的發生程度與氣溫高低沒有明顯的關系。

2.1.3 降水量 從表1看出,馬鈴薯晚疫病的發生程度與降水量有明顯的正比例關系。臨洮縣馬鈴薯晚疫病輕度發生的2006、2011年7、8月總降水量平均為162.5mm;中度發生的2008、2009年平均7、8月總降水量平均為180.6mm;中度偏重發生的2007、2010年平均7、8月總降水量平均為187.4mm;大發生的2012年7、8月的降水量273.2 mm。隨著降水量的增加,馬鈴薯晚疫病發生程度逐漸加重。因此,7、8月份的降水量和降水次數是影響馬鈴薯晚疫病發生程度的主要因素。

2.2 發病程度與馬鈴薯品種的關系

調查結果表明,馬鈴薯不同品種之間晚疫病發生程度有明顯差異。以2012年調查的結果為例,費烏瑞它發生最重,病田率和病株率均為100%,病情指數88;莊薯3號發生最輕,病情指數45;隴薯3號、隴薯5號、隴薯6號病情指數為70~75。

2.3 預測預報模型的建立

建立的臨洮縣馬鈴薯晚疫病預測模型(CONCE)可分析預測馬鈴薯晚疫病的發病時間和當前流行程度。調查分析發現,馬鈴薯晚疫病在溫度12.1~20.0℃、相對濕度≥90%的條件下持續11 h就會完成侵染,從孢子侵入到產生新的孢子,也就是說完成1代侵染大概需要5~6 d的時間。當馬鈴薯晚疫病預測模型出現第3代首次侵染的時候,田間就會出現中心病株。我們對2011、2012年的馬鈴薯晚疫病預測模型系統分析的結果表明,川水區分別于7月2日、6月18日出現了第3代侵染首次侵染,結果在易感品種費烏瑞它上分別于7月5日、6月25日查到中心病株,預警系統與實際發生基本相符。從圖1看出,2012年共11代28次侵染,其中發生程度重度的有10次,中度的6次,輕度的12次之多。2012年臨洮縣馬鈴薯晚疫病在大發生的情況下,由于預報及時、準確,有力的促進了防治工作。

表1 臨洮縣2006—2012年馬鈴薯晚疫病發生程度與環境條件

圖1 2012年臨洮縣馬鈴薯晚疫病預測模型曲線

3 結論及建議

1) 臨洮縣馬鈴薯晚疫病的發生程度決定于7、8月份降水量和降水次數,不同品種間存在著明顯的抗病性差異。晚疫病的發生程度與始見期及氣溫高低沒有明顯的關系。在此基礎上建立的馬鈴薯晚疫病預測模型可準確預報臨洮縣馬鈴薯晚疫病的發生。

2)今后馬鈴薯晚疫病的防治措施一是選用抗病品種,如莊薯3號等。二是盡可能地選用脫毒種薯。三是提倡輪作倒茬(馬鈴薯收獲后盡可能地撿出田間的病爛薯和殘枝落葉)。四是寬窄行壟作種植。五是重視預測預報。易感品種在第3代首次侵染時,應采用75%代森錳鋅水分散粒劑等保護劑進行全田噴霧,其它品種在第3代侵染結束時,必須用75%代森錳鋅水分散粒劑等保護劑進行全田噴霧,也就是說7月底8月初進行一次全面的保護劑噴施預防(海拔在2300 m以下的山坪區要在7月15日左右噴施保護劑)