不同地區耕地資源價值比較研究——以廣東佛山和四川成都為例

彭朝冰,王 情

(1.湖南省國土資源規劃院,湖南長沙410007;2.北京師范大學政府管理學院,北京100875)

耕地保護制度作為我國的一項基本國策,對于維護國家糧食安全和社會穩定具有重要意義。近年來,中國耕地保護政策方向逐步由重數量、輕質量、忽視生態的粗放模式轉變為數量與質量并重,強化生態建設管護的集約型、精細化模式。雖然方向是正確的,但是落實效果卻不佳。在實踐過程中,由于沒有足夠重視耕地資源的非經濟價值,導致了耕地質量保護和生態保護缺乏動力與依據;由于沒有全面認識到耕地資源價值的區域差異,導致全國統一實行的耕地保護政策對于普遍區域的不適用與效力較低。同時,這也造成了耕地保護效果的有限性,影響了區域間的公平性。而正確認識耕地資源的價值構成,是找準耕地資源保護建設的著力點和落腳點的必要保障,也是市場經濟條件下促進農業產業價值回報均等化、提高農民土地產權收益的理論支撐和前提條件。

目前,國內外對于耕地資源經濟價值核算的研究頗豐,但對于耕地資源社會價值和生態價值的內涵挖掘不足,所采用的替代性指標數據完備性較差,且存在指標重疊、重復計算的問題,因此,尚未形成具有廣泛共識的核算方法。

筆者基于現有研究成果,以廣東佛山和四川成都為實證對象,依據兩地2010年統計年鑒和官方網站數據,運用定性分析與定量分析相結合的方法,對兩地耕地資源價值進行核算和比較研究,全面分析兩地耕地資源價值數量特征及結構特征的差異,旨在為提出差別化的耕地保護政策提供依據。

1 實證地區選取

土地能夠根據人類的具體需求發揮不同的效力,即價值,而土地價值的大小又與土地的自然條件、社會經濟發展水平、權屬關系、利用方式、開發強度和歷史等眾多因素密切相關。為了保證研究結論的代表性,有必要根據各地的實際情況,挑選典型地區進行耕地資源價值的比較研究。筆者按照耕地利用分區標準(東/中/西部、經濟發展水平、耕地資源稟賦),選擇了廣東省佛山市、四川省成都市作為實證地區(表1)。

表1 實證地區基本情況

2 實證地區耕地資源價值核算

2.1 耕地資源價值體系的構建

筆者借鑒前人的研究成果及學者們的共識[1-8],從可持續發展理論出發,將耕地資源價值劃分為經濟價值、生態價值和社會價值3類[9-13]。

經濟價值是指耕地資源承載經濟發展的基本價值。從中國的發展實踐來看,耕地資源的經濟價值主要是指耕地作為農業生產用途的經濟價值。

社會價值是指耕地資源服務社會持續發展的基本價值。筆者將中國耕地社會服務價值歸納為兩大方面:社會保障和社會穩定。其中,社會保障功能體現在對農民生存權的保障,即基本生活保障價值;社會穩定功能則體現在吸納農村剩余勞動力,緩和農民就業壓力,即就業保障價值。

生態價值是指耕地資源為人類提供安全的生態環境的基本價值。筆者把耕地的生態價值歸納為大氣調節、凈化環境、土壤保持、營養物質循環以及生物多樣性維持5個方面的生態服務功能價值[13]。

2.2 耕地資源價值核算方法

基于上述耕地資源價值的理論界定,筆者構建了耕地資源價值核算模型:

式中,FLP 表示耕地資源總價值,Ve表示耕地資源總經濟價值,Vs表示耕地資源總社會價值,Vz表示耕地資源總生態價值。

2.2.1 耕地資源經濟價值的核算方法 對耕地資源經濟價值的測算,筆者采用的是收益還原法[10,14]。

同時,針對中國近期經濟態勢,本著簡化和可操作原則,筆者采用的還原利率是參照臺灣著名不動產估價專家林英彥先生的實質利率的基本公式,并根據中國的實際情況進行修正后,確定的中國農地估價的還原利率[15]。

(2),(3)式中,a 表示單位面積耕地資源年純收益(采用農業增加值);G 表示耕地面積;r 表示還原利率;b 表示1 a期銀行存款利率;c 表示同期物價指數(采用前3 a農業生產資料價格指數幾何平均值)。

2.2.2 耕地資源社會價值的核算方法 對于耕地資源社會價值的核算,采用的是價值替代法[16-19]。

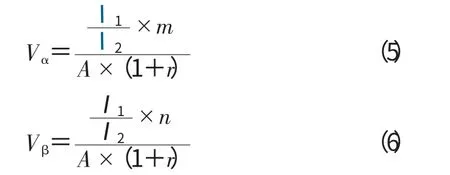

式中,Vα表示單位面積耕地資源社會保障價值;Vβ表示單位面積耕地資源社會穩定價值。其中,耕地資源的基本生活保障價值與社會穩定價值的計算公式如下:

(5),(6)式中,Ⅰ1表示農村居民家庭人均純收入;Ⅰ2表示城鎮居民家庭人均可支配收入;m 表示城鎮居民社會養老保險金(采用城鎮離退休人員人均社會養老保險金);n 表示城鎮居民最低工資水平;A 表示人均耕地面積。

2.2.3 耕地資源生態價值的核算方法 耕地資源生態價值包括大氣調節、凈化環境、土壤保持、營養物質循環、生物多樣性維持等功能。筆者根據耕地各項生態服務功能選取了不同的評價方法[10]。

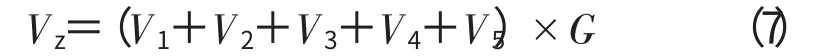

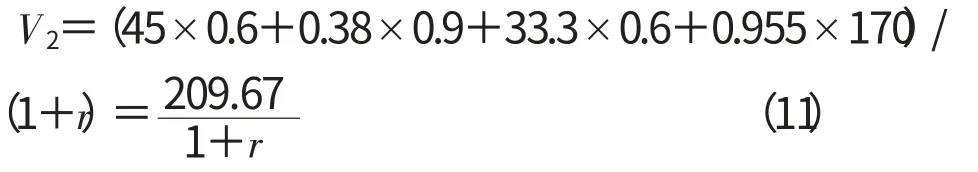

式中,V1表示單位面積耕地大氣調節價值;V2表示單位面積耕地凈化環境價值;V3表示單位面積耕地土壤保持價值;V4表示單位面積耕地營養物質循環價值;V5表示單位面積耕地生物多樣性維持價值。

大氣調節價值核算采用了農作物吸收二氧化碳效益和制造氧氣效益之和,即“吸碳制氧法”[20-21],采用碳稅法估算單位面積農作物年吸碳量,采用工業制氧法估算單位面積耕地年制氧量。

(8),(9),(10)式中,P吸碳表示單位面積農作物年吸碳價格;P制氧表示單位面積農作物年制氧價格;Qc表示單位面積農作物年吸碳量;Tc表示碳稅率(0.15美元/kg碳);Qo表示單位面積農作物制氧量;To表示工業制氧率(采用0.7元/kg)。

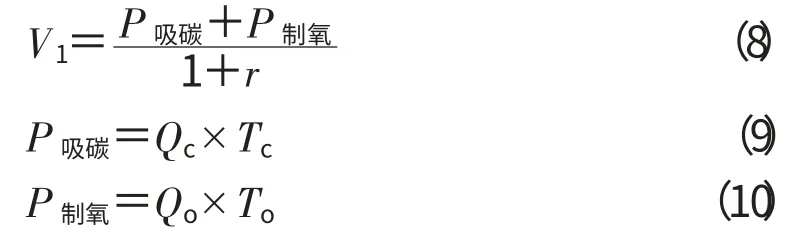

凈化環境功能價值核算參照了馬新輝等[22]的研究結果,采用替代法,故耕地吸收各類污染氣體量取水澆地、旱地的平均值,即:SO2為45 kg/hm2;HF為0.38 kg/hm2;NOx為33.3 kg/hm2;滯塵為0.955 t/hm2。

土壤保持價值核算借鑒了孫新章等[23]對中國不同地區的農田土壤保持功能及其價值的研究,從保持土壤養分、減少土地廢棄和減輕泥沙淤積3個方面來評價,采用市場價格法、機會成本法和影子工程法,故耕地單位面積土壤保持價值華南地區和西南地區分別為1 432,4 103元/hm2。

營養物質循環價值核算借鑒了張云生等[24]的研究結果,采用影子價格法,并以玉米代表農作物的養分平均攝取量,故耕地單位面積營養物質循環價值為1 080元/hm2。

生物多樣性維持價值核算采用了影子價格法,以中國農田生態系統單位面積生物多樣性維持的平均價值表示[25-26],故耕地單位面積生物多樣性維持功能價值為628元/hm2。

2.3 數據來源與核算結果

兩地耕地資源價值核算過程中所運用的數據主要來源于《中國統計年鑒》(2008—2010)、《2011年中國農村統計年鑒》、《2011年成都綜合統計年鑒》、《2011年成都區、縣統計年鑒》、《2011年佛山統計年鑒》、《2010年佛山市國民經濟和社會發展統計公報》、《中國人力資源與社會保障年鑒2010年(工作卷)》。另外,2010年銀行1 a存款利率來源于中國人民銀行公布的1 a期定期存款利率;最低工資標準分別來源于地方官網(佛山為2008年4月1日至2009年12月31日執行;成都為2008年1月1日至2009年12月31日執行。)。

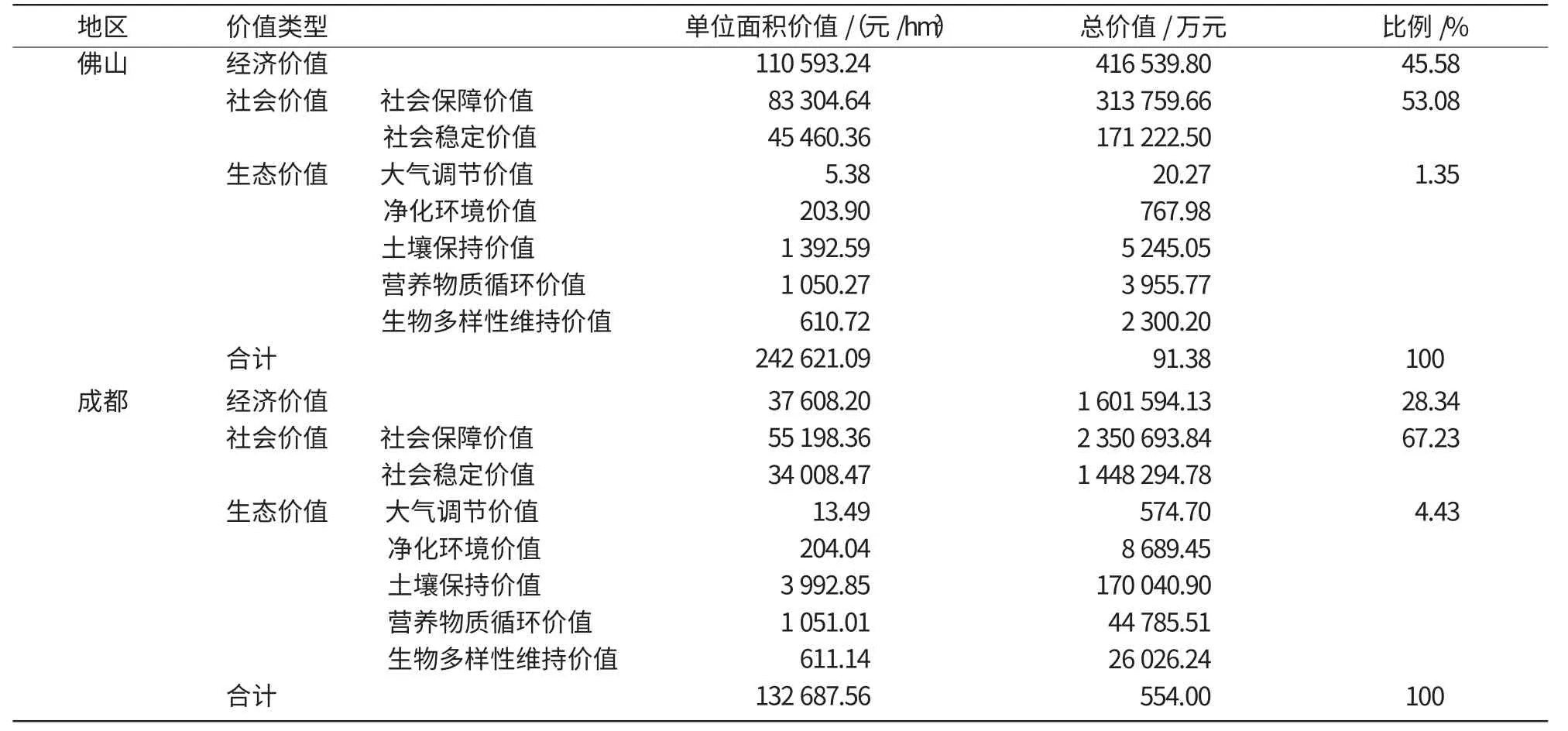

運用上述耕地資源價值核算方法與統計數據,計算得到廣東省佛山市和四川省成都市耕地資源價值(表2)。

3 實證地區耕地資源價值比較分析

3.1 耕地資源價值數量特征比較分析

從單位面積耕地資源價值來看,佛山約為成都的2倍(表2),其中,佛山單位面積耕地資源經濟價值接近于成都的3倍,體現了佛山耕地農業生產效率較高于成都;佛山單位面積耕地資源社會價值高于成都,但是二者差距較經濟價值相比小一些;成都單位面積耕地資源生態價值略高于佛山,但二者絕對值均不高,體現了兩地區生態價值的稀缺性(圖1)。綜上可知,總體上佛山耕地資源具有更高的功能價值。但是,從3種價值分別來看,佛山耕地資源提供的經濟、社會功能價值與成都相比較高,而成都的耕地資源承擔了更多的生態責任。

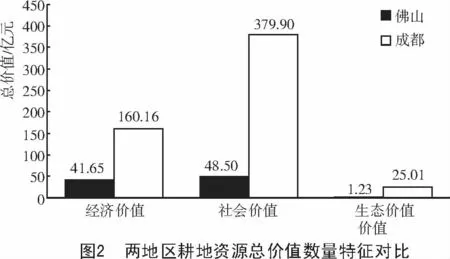

從耕地資源總價值來看,兩地區絕對量均極大,但相比而言,由于兩地耕地資源保有量差異,成都耕地面積為425 863 hm2,而佛山僅為37 664 hm2,導致了成都耕地資源總價值是佛山的6倍多(表2、圖2)。進一步與當地經濟發展水平相比,佛山耕地資源總價值相當于該市當年GDP的1.62%,而成都則相當于該市當年GDP的10%以上,這一比例成都遠高于佛山。故成都耕地保護的資金壓力高過佛山。這體現了中央耕地保護支持政策對糧食主產區傾斜的正確性,同時也反映了各地在耕地保護政策中選擇適宜的財政保障機制的迫切性。

表2 廣東佛山與四川成都耕地資源價值核算結果匯總

3.2 耕地資源價值結構特征比較分析

兩地區耕地資源價值結構特征既存在一致性,也存在差異性。

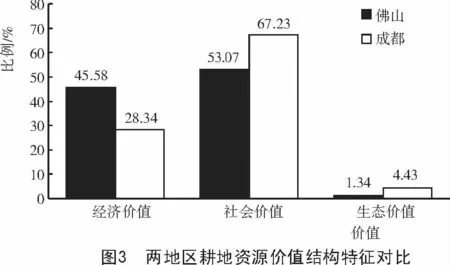

區域一致性在于:佛山與成都均表現為耕地資源社會價值占比>耕地資源經濟價值占比>耕地資源生態價值占比。并且,耕地資源經濟價值尚不到耕地資源總價值的1/2,而長期以來較不被人們重視的耕地資源社會價值卻占耕地資源價值1/2以上,成都市高達2/3以上(圖3)。由此可知,兩地耕地資源總價值均主要體現在非經濟價值方面,耕地保護政策應加強對非經濟價值的重視。

區域差異性在于:經濟價值方面,佛山大于成都;社會價值方面,成都大于佛山;生態價值方面,成都大于佛山(圖3)。由此可知,二者相比,佛山耕地在經濟方面發揮的功能較強,成都則在社會、生態方面發揮的功能較強,成都市耕地承載著更重的保障農民生存、緩和農民就業的功能。

4 結論與建議

本研究結果表明,一方面,兩地區耕地資源價值存在一致性,表現為二者耕地資源總價值均極大,并且非經濟價值所占比重均超過1/2。長期以來,人們對耕地資源價值的認識只關注其經濟價值,事實上,由于耕地資源的非經濟價值的存在,耕地資源總價值遠遠高于傳統意義上的認識。這說明在現行的價值體系下,大部分的耕地資源價值游離于市場之外,并沒有在最終的農產品中得以完全體現。實際上,耕地資源不僅為社會提供了基本的生存資料,而且還為人類社會提供了不可或缺的社會保障和生態服務功能,具有很強的正外部性。

因此,有必要進行制度性的補償以彌補這一損失。近幾年來,在國家一系列大政方針中多次強調要建立耕地保護補償機制,指明了我國耕地資源保護制度創新的新方向。那么,中國未來的耕地保護制度,應強化對于耕地資源非經濟價值的認識與提升建設,并落實對于耕地資源正外部性的補償,以達到激勵耕地保護主體保護耕地的目的,促進社會主體間的公平性。

另一方面,兩地區耕地資源價值存在差異性,即數量特征與結構特征的雙重差異。主要表現在:數量特征方面,佛山單位面積耕地資源價值高于成都,成都耕地資源總價值高于佛山;結構特征方面,佛山耕地資源在經濟方面發揮的功能較強,成都耕地資源則在社會、生態方面發揮的功能較強。

因此,應根據不同地區的經濟社會發展水平與農業生產條件,研究制定差別化耕地保護政策。在建立耕地保護補充機制方面,可以結合自身實際情況,采用多元化補償方式,以提高耕地保護政策的效率。對于耕地資源價值總量大、但耕地質量一般的糧食主產區(如成都),可以嘗試采用針對提高耕地質量的建設補償,以土地整治及農業建設項目的形式投入,加大高標準基本農田的建設,實現耕地生產能力的穩步提高;耕地資源價值總量小、耕地質量高的經濟發達地區(如佛山),政府應該給予正確引導,在耕地保護補償過程中,將基礎服務建設與直接經濟補償這2種補償方式相結合,使有限的耕地資源提供社會保障功能的價值得到充分體現等。實際上,廣東佛山與四川成都正在實踐立足自身實際情況的差異化耕地保護補償機制,對于全國其他類似地區有較強的借鑒作用。

[1]Chicoine D L.Farmland values at the urban fringe:an analysis of saleprices[J].Land Economics,1981,57(3):353.

[2]David A King,Sinden JA.Influenceof soil conservation on farmland values[J].Land Economics,1988,64(3):242.

[3]Gordon Iren M,Knetsch Jack.Consumer'ssurplus measures and the evaluation of resources[J].Land Economics,1979,55(1):1.

[4]Thomas Vukina,Ada Wossink.Environmental policies and agricultural land values[J].Land Economics,2000,76(3):413.

[5]諸培新,曲福田.從資源環境經濟學角度考察土地征用補償價格構成[J].中國土地科學,2003,17(3):10-14.

[6]俞奉慶,蔡運龍.耕地資源價值探討[J].中國土地科學,2003,17(3):3-9.

[7]武燕麗.農用土地資源價值測度方法研究[D].太谷:山西農業大學,2005.

[8]蔡世忠.河南省耕地保護機制與對策研究[J].天津農業科學,2012,18(6):51-54.

[9]張效軍.耕地保護區域補償機制研究[D].南京:南京農業大學,2006.

[10]李景剛,歐名豪,張效軍,等.耕地資源價值重建及其貨幣化評價:以青島市為例[J].自然資源學報,2009,24(11):1870-1880.

[11]杜新波,孫習穩.耕地資源可持續發展內涵探討:兼論耕地資源價值[J].地域研究與開發,2004,23(6):98-101.

[12]張燕,張洪,彭補拙,等.中國耕地價值研究現狀概述[J].土壤,2008,40(1):1-8.

[13]王仕菊,黃賢金,陳志剛,等.基于耕地價值的征地補償標準[J].中國土地科學,2008,22(11):44-50.

[14]周建春.中國耕地產權與價值研究:兼論征地補償[J].中國土地科學,2007,21(1):4-9.

[15]姜文來,楊瑞珍.資源資產論[M].北京:科學出版社,2003:33-108.

[16]吳兆娟,魏朝富.國內耕地資源價值研究現狀及展望[J].農機化研究,2012(1):29-32,40.

[17]范勝龍,邢世和,林翔程,等.從耕地資源價值論中國耕地征用補償的完善:以福建省為例[J].福建農林大學學報:自然科學版,2010(6):651-657.

[18]金姝蘭,金威,徐磊,等.基于耕地價值的江西省征地補償標準測算[J].湖北農業科學,2011(15):3054-3057.

[19]李佳,南靈.耕地資源價值內涵及測算方法研究:以陜西省為例[J].干旱區資源與環境,2010(9):10-15.

[20]歐陽志云,王效科.中國陸地生態系統服務功能及其生態經濟價值的初步研究[J].生態學報,1999,19(5):607-613.

[21]郭霞.農用地生態價值估價方法研究[J].國土資源情報,2006(3):20-23,34.

[22]馬新輝,任志遠,孫根年,等.城市植被凈化大氣價值計量與評價:以西安市為例 [J].中國生態農業學報,2004,12(2):180-182.

[23]孫新章,謝高地,成升魁,等.中國農田生產系統土壤保持功能及其經濟價值[J].水土保持學報,2005,19(4):156-159.

[24]張云生,顧思平,田世明,等.哈爾濱市主要農作物籽實、秸稈、根茬產量及其養分含量的分析 [J].東北農業大學學報,2002,33(2):125-128.

[25]曾賢剛.環境影響經濟評價[M].北京:化學工業出版社,2003.

[26]謝高地,肖玉,甄霖,等.中國糧食生產的生態服務價值研究[J].中國生態農業學報,2005,13(3):10-13.