經濟增長與要素投入關系研究

張立強 廣東省肇慶市科技中等職業學校

當今世界,各國都在大力發展經濟,并且依靠經濟的飛速發展來帶動整個國家綜合國力的提升。然而,要實現經濟的快速持久增長,就必須在影響和制約經濟增長的各因素方面加大投入。一般而言,推動經濟增長的因素很多,諸如生產要素的投入、科學技術的進步、勞動資本的投入以及勞動者素質的提高等等。隨著全球化、市場化和信息化的進一步發展,知識和科技在推動經濟增長方面所起的作用越來越大。而就知識和科技而言,又都屬于生產要素的重要組成部分,因此,要實現經濟的快速持久發展,就必須加大在生產要素方面的投入。然而,生產要素以及其他一些影響經濟增長的因素對經濟增長的貢獻還在很大程度上反應和制約著一個經濟體的經濟增長方式。就現在的經濟增長而言,單純依靠生產要素或其他要素來實現經濟增長的時代已經一去不復返了,經濟的快速持久發展,必須依賴各種要素的共同作用。

對于影響經濟增長的主要因素——生產要素而言,必須要擺脫以前那種單純的增加生產要素投入就能促進經濟快速持久增長的觀念。傳統而言,我們對生產要素的定義理解為:所謂生產要素指的是社會生產經營活動時所需要的各種社會資源,這些社會資源是維系一個經濟體國民經濟運行以及市場主體在生產經營過程中所必須具備的各種基本要素。就學理意義而言,生產要素則是經濟學中的一個基本范疇。按照西方現代經濟學的界定,一般而言,生產要素包括四方面的內容,即勞動力、土地、資本以及企業家。長期以來,國外學術界對生產要素在經濟增長中所起的作用進行了廣泛的研究,也已經取得了豐碩的成果。就我國而言,許多學者也從不同的角度采用不同的方法對這一問題進行了大量的實證研究,取得了許多可喜的成績。在本文中,筆者將采用經濟合作與發展組織所推薦的經濟增長核算方法,來對我國近十幾年來經濟增長過程中生產要素所起的作用進行估算研究,并且著重分析研究生產要素投入、科學技術進步在經濟增長中所起到的作用,并進而分析前面兩個方面與后者之間的關系。

一、估算方法

在經濟增長過程中估算要素對其的貢獻,就必須有一個可以比對的經濟增長核算方法。就經濟增長核算方法而言,最為知名的莫過于被譽為“經濟增長原因之父”的美國經濟學家丹尼爾森的經濟增長核算方法。丹尼爾森將影響經濟增長的因素歸結為七個方面,分別是就業人數及其性別年齡結構、勞動時間、教育年限及教育水平、資本存量、資源配置狀態、規模經濟以及知識進展。在這七種因素中,他進一步認為知識進步是影響經濟增長最重要的原因,而勞動力教育水平則是影響經濟增長的最為基本的要素。經濟合作與發展組織每年也會根據經濟增長核算方法來公布其成員國的各種生產率數據。因此,采用經濟增長核算方法這一國際通用的方法來對我國的要素生產率進行核算與比較就會更具科學性,并且也在與其他國家相互比較中也更具可比性。在本文所采用的估算方法中,筆者主要采用的是超越對數生產函數形式的方法。

具體方法是:

假設經濟增長的總量生產函數為H,那么就可以將經濟增長的增加值表示為各類資本投入、勞動投入和時間的函數。運用公式表示,即為Q=H(k1,k2,L kn;l1,l2,L lm;T)(1),在這一公式中,Q表示經濟增長的增加值,k1,k2以及L kn分別表示不同種類的資本投入,而l1,l2和L lm則分別表示不同種類的勞動投入,T用來表示時間。

假設經濟增長中各種類型的資本投入和勞動投入可以加總為單一的資本投入和勞動投入指數,并且用A來表示全要素生產率,則生產函數就可以用公式表示為:Q=AF(K,L,T)(2)。

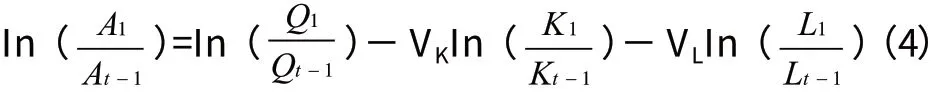

將(2)式用超越對數函數形式表示,經濟增長的增加值增長就等于兩種投入指數的貢獻和勞動生產率增長的貢獻之和。那么,在完全競爭市場的條件之下,每種投入的產出彈性等于該投入占總產出的份額,在規模效益不變時各種投入彈性之和恰等于1,這樣可以得到如下的公式:

在上面的公式中,ln(At/At-1)反映勞動生產率的增長,VKln(Kt/Kt-1)反映資本投入對產出增長的貢獻,VLln(Lt/Lt-1)反映勞動投入對產出增長的貢獻,VK+VL=1。所以全要素生產率增長率可以用公式表示為:

在求出全要素生產率的基礎上,就可以進一步計算出生產要素投入和科學技術進步分別對經濟增長的貢獻率。

二、估算采用數據說明

在以上對經濟增長因素的分析中,采用了各方面的大量數據,這些數據對于科學、準確、客觀的分析經濟增長中各要素所做出的貢獻起到了很重要的作用。同時,在對各種生產要素的衡量過程中也并不是十分簡單的一件事,而是極為復雜和繁瑣的,并且對這種衡量在不同的學者看來還有許多不盡相同的意見。因此,從這層面上講,對以上估算所采用的數據進行說明就顯得尤為必要。一般而言,衡量經濟增長中的勞動投入最為理想的標準就是標準勞動時間,這也是大多數發達國家普遍采用的測算方法。但是,我國在這方面與之相比還存在很大的差距。當然,隨著我國經濟和社會的不斷發展,有關此類的研究也在不斷地深入和系統化。目前我國在資本投入此類數據的核算和使用上,多采用的是資本存量總額或資本存量凈額來衡量。

綜合考慮到國內在此類核算方面數據的限制,筆者主要根據《中國統計年鑒》中所收錄的數據對我國1995-2007年的全要素生產率增長率進行估算,并且在此基礎上進一步測算在經濟增長中勞動、資本以及科學技術進步對其的貢獻。在所有的要素以及數據衡量中,筆者更多地采用方便使用的《中國統計年鑒》中收錄的各個年份的各類數據,以此來作為比對衡量的指標。這些數據包括1995-2007年全要素生產率估算結果中的GDP指數、勞動投入指數、資本投入指數、全要素生產率增長率,以及各種要素對經濟增長的貢獻率中的勞動貢獻率、資本貢獻率、全要素生產率貢獻率。

當然,在對各類數據的核算方法的選擇上,筆者還借鑒和吸收了其他的一些資料,比如在對資本投入的相關核算上,就主要根據經濟合作與發展組織在《生產率測算手冊》中推薦使用的方法。采用這種方法來估算和衡量我國資本投入方面的情況。在資本投入方面,主要是界定好資本服務物量指數與資本服務數量變化之間的關系,在勞動力提供勞動服務的同時,進一步分析資本存量在資本服務中所起的作用,并且依此來核算和衡量經濟增長中資本投入對其所起到的作用。

在經濟增長的核算中,投入要素的核算是其中非常重要的一項內容。目前對投入要素中估計要素產出彈性的核算方法主要有兩種:一種是計量經濟學中常用的回歸方法,一種則是收入份額法。兩種相比較,各有其優劣之處。回歸方法是對各類數據進行分析的一種常用方法,同時也是利用統計學原理描述隨機變量間相關關系的一種重要方法。在投入要素核算中運用回歸分析的方法,一般來講運用起來極為簡便直接,但是這種方法也存在著很大的缺點,即需要在進行數據核算分析中假設投入要素的產出彈性為一個常數。然而,經濟的增長本身就存在著很大的變量,因此在設定要素產出彈性為一個常數的時候,就已經對準確核算這些數據產生了極大的局限。也正是從這個層面上講,回歸分析方法在要素核算中存在著不可避免的局限性,從而影響到準確核算數據的得出。同樣,雖然收入份額法不用將要素的產出彈性假定為一個常數,但是這種方法卻仍要在核算中存在完全的競爭市場以及經濟增長過程中不變的規模收益。這些同樣會影響到最終核算數據的準確度和科學性,所以我們要進行系統全面的統計核算。

通過對資本、技術等要素的估計與核算,我們會發現單靠要素的大量投入已經無法支撐起我國經濟的快速持久增長,因此就必須要轉變經濟發展的模式,通過技術進步來促進產業結構的升級、勞動生產率的提高以及經濟增長質量的提升。同時,在今后的經濟發展中,還必須處理好環境、資源與經濟發展的關系,變以往的粗放式增長為集約式增長,在實現當前發展的同時為今后更為持久的發展積攢后勁和動力。

[1]李京文,D.喬根森,鄭友敬,黑田昌裕等.生產率與中美日經濟增長研究[M].北京:中國社會科學出版社,1993.

[2]鄭玉歆.全要素生產率的測度及經濟增長方式的”階段性”規律—由東亞經濟增長方式的爭論談起[J].經濟研究,1999,(5).

[3]王小魯.中國經濟增長的可持續性與制度變革[J]經濟研究,2000,(7).

[4]郭慶旺,賈俊雪.中國全要素生產率的估算:1979-2004]J]經濟研究,2005,(6).