念念在茲,章貢合流

一 章、貢合為“贛”

登上贛州城內八境臺,才明白贛江為何叫“贛”。

八境臺,聳立于贛州古城墻東北角之上。登上樓閣,俯瞰臺下,兩條河,一左一右,在不遠處匯合。左為“章水”,源自南嶺;右為“貢水”,源自武夷山。放眼望去,八境臺前的兩條水,漸漸靠近,其間的陸地也越來越窄,最后,如同一個楔子插進一片寬闊的水面。章、貢由此匯成一條大河。“章”、“貢”二字,合并為“贛”,于是,這條大河有了新的名稱——贛江。以這種合流姿態,章、貢二水告別八境臺,再以贛江之勢,滔滔流淌北去,奔向南昌……

說是“滔滔流淌”,只是無法改變的習慣性夸張表述。在中國,無論城市大小,要找一條本來意義上流淌不息的江河,并不容易。凡有河水經過的城市,十之八九,大都在市區下方筑一橡皮壩截住水流,這才有可能形成波光粼粼的水面,為城市增加水的靈氣。故鄉襄陽,幾年前,古城墻下漢水尚是滔滔流淌,如今,因上游丹江口水庫承擔南水北調任務,下送水量日益減少,襄陽遂在下方新修大壩。于是,昔日水流滔滔的壯觀景象不再呈現,改由水流緩緩的一片浩淼與古城墻相伴。原以為這是中國獨有的河流改觀,但去年到西班牙南部的塞維利亞市,發現這座極其缺水的城市,也只能靠在河流下方筑起橡皮壩,形成寬闊水面。有了水,城市頓時顯得活躍靈動,大橋與教堂高聳的屋頂,水面倒影,美麗無比。贛州也如此。章水、貢水與贛江,均失去滔滔流淌之勢,兩水匯合處,遠遠望去,如一片偌大的湖泊,老河堤上一排又一排樹木,點綴其間,倒是有了另外一種山水煙云的朦朧。

漫步贛州古城墻上,不見滔滔江水,畢竟讓人遺憾。

蘇東坡筆下的贛州水——“濤頭寂寞打城還,章貢臺前暮靄寒”;“山為翠浪涌,水作玉虹流”;“贛石三百里,寒江尺五流”……

辛棄疾筆下的贛州水——“郁孤臺下清江水,中間多少行人淚。……青山遮不住,畢竟東流去。”

如今,讀這些詩句,只能引發思古幽情,卻難有情景交融的古今共鳴了。

盡管如此,贛州永遠值得讀了又讀。

二 “第二故鄉”

在蔣經國先生的日記里,我讀到了與贛州相關的這段文字:

在靈堂前與技工邱旭明談話,知其為退伍士兵,去年結婚,贛州城內人,聞之甚感親切,蓋贛州乃余之第二故鄉,余對其一草一木、一房一橋,無不熟稔,了如指掌。尤其對該地淳樸之親愛民眾,未曾稍忘于懷也。

日記時間:1975年5月3日;記錄地點:臺北。

寫日記之時,蔣經國正為父親蔣介石守靈。一位贛州籍技工的出現,讓正處喪父之痛中的他,多了另一重思鄉之情。在海峽的另一岸,他的思緒飛越千里,飄落在贛州。抗戰期間,他在這里生活、工作大約五年。一生行程中,這段時間并不算長。但是,時隔三十年后,蔣經國選擇了“第二故鄉”這一特別表述,足見在其情感與心目之中,贛州分量之重、位置之重。

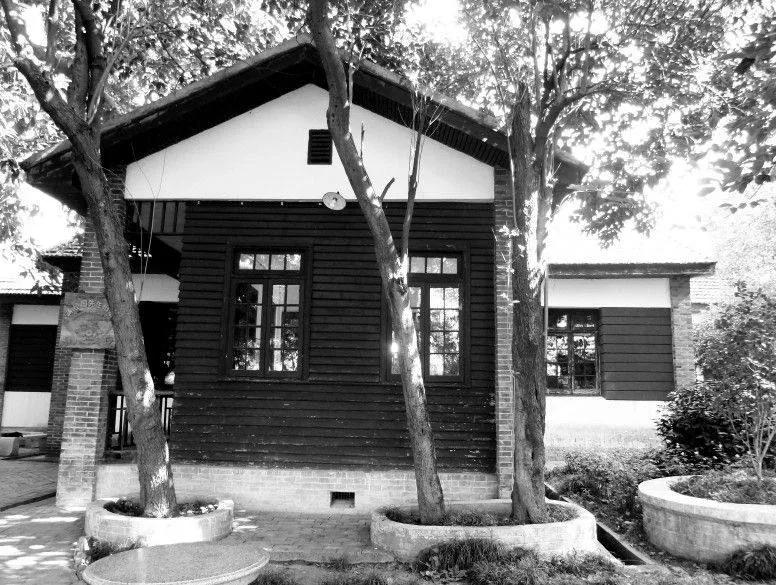

蔣經國在贛州的舊居,就在八境臺與郁孤臺之間。

走下八境臺,溯章水上行約千米,即可見城墻內一處民國建筑。“蔣經國故居”銘牌的介紹,簡明扼要:

舊居原為贛州州府衙門所在地,平面為凸字形,系一磚木結構的歐式平房,它西臨章江,南向郁孤臺,一九四○年至一九四五年蔣經國偕夫人蔣方良,子女蔣孝文、蔣孝章一直居住于此。

故居銘牌介紹,似有商榷之處。

抗戰爆發后,滯留蘇聯多年的蔣經國,獲斯大林允許,攜白俄羅斯夫人芬娜(中文名:蔣方良)歸國。1939年,蔣經國來到贛州,出任江西第四行政區督察專員兼保安司令、贛縣縣長,管轄贛南十一個縣。舊居這一建筑,當年并非老建筑,而是由蔣經國本人于1940年設計修建。因此,銘牌介紹首句容易產生歧義,恐應寫為“舊居由蔣經國一九四○年親自設計,在原贛州州府衙門舊址上修建”,既更為準確,也有歷史親切感。

蔣經國在贛州的生活時間,舊居說明乃至其他相關書籍上,其截止時間均寫為1945年。當我讀到蔣經國文章《東望章貢合流》時,一句話卻讓人頓生疑竇。蔣經國寫道:“我離開贛州以來,事實上正有二年之久。”這篇文章寫于1945年冬天的貴陽,以此推算,他離開贛州的時間,應該至少在1944年的年初。

讀旅美華人學者陶涵的《蔣經國傳》,找到了相關線索。

據陶涵所寫,1943年,蔣介石決定成立中央青年干部學校,12月間,任命蔣經國為中央青年干部學校教育長,負責籌辦工作,并從零開始規劃課程。此時,蔣經國仍保留贛南行政專員職位,但經常往來重慶、贛州兩地處理不同事務。直接導致蔣經國離開贛州,則是侵華日軍發動的新一輪攻勢。《蔣經國傳》寫道:

一九四四年一月十七日,日本發動“一號作戰”,數天之內,日軍已推進到贛州城郊,經國趕回贛州處理此一危機。

二月三日,蔣經國搭乘DC-3飛機從他替美國人蓋的機場起飛。二月五日,日軍進入贛州城,已是十室九空。

如果陶涵所寫無誤的話,那么,蔣經國最后離開贛州的準確時間,應是1944年2月3日,而非1945年。看來,人們習慣于以抗戰勝利的時間為界,我以往寫到蔣經國主政“新贛南”的時間,也是如此劃分,實有修訂必要。

回到貴陽撰文的蔣經國,人雖離開,贛州卻常在思念中。在這篇以章、貢兩水入題的散文中,蔣經國反復傾訴對贛州的情懷。文章開篇即說:

這次我在貴陽的時候,是住在城西的黔靈山麓:此地有高山小溪,古樹鮮花,行坐其間,處處覺得清靜幽雅,使得自己的心境,格外得到無上的安定和愉快。黔靈山的風景,很像虔州的通天巖,觸景生情,未免又聯想到崆峒山、仰德堂、龍泉山、丫王廟和龍嶺虎岡等處的景致。因為這都是我所最熱愛的贛南山水,而今黔靈山的風景,固然幽美,但我總覺得比不上贛南的山水。至于贛南的山水,到底好在何處,我亦說不出一個所以然來。

后面,蔣經國再次強調他對贛州的愛,并道出了“所以然”:

……走過許多地方,山水固然各有其特異之點,動人之處,但我內心始終在熱愛贛南,夸張贛南。因為贛南山水的價值,在我的心目之中,已不止是其山容水色,而亦是在情感和精神了。

蔣經國為何對贛州如此難忘?他所說的情感與精神,又該如何來讀?

三 “思用之于來日”

于公于私,于情于理,蔣經國都有充分理由留戀贛州。

蔣經國舊居的墻上,懸掛著一位贛州姑娘的照片,她是章亞若——蔣經國來到贛州之后一次婚外戀的主角。1942年1月,被送往桂林的章亞若,為蔣經國生下一對雙胞胎兒子,七個月后突然去世。或說死于急病,或說死于暗殺,至今仍為歷史之謎。六十年后,雙胞胎之兄蔣孝嚴訪問贛州,曾揮毫題詞:“千絲萬縷情,海枯石爛堅。二○○三年十月十一日,贛州憶母。”這一情景,這一幅題詞,不妨說是兒子替父親蔣經國寫下的贛州淵源的最后一頁。

晚年蔣經國將贛南稱作“第二故鄉”,這份深沉情感中,當然包含著他與章亞若的愛情,在這塊土地上兩人有過的快樂。不過,就一個政治家的從政道路而言,他的這種“第二故鄉”的情感,恐怕在更大程度上需要另一角度的解讀。

嚴格計算的話,蔣經國在贛州主政不到五年,但這是他邁出的從政第一步。前往蘇聯留學時,他只有十五歲,離國十二載,一直生活在一個與中國完全不同的國度。抗戰爆發后,二十七歲的蔣經國一回到中國,就被蔣介石送回到故鄉奉化,讓他讀《孟子》、讀曾國藩家書、讀孫中山全集、讀《十五年以前之蔣介石先生》。父親要重新塑造兒子,用傳統的書、新的理念,給兒子“洗腦”,讓他完全擺脫曾經接受的教育。兩年后,蔣經國被派到了贛州。于是,贛州真的如同一個搖籃,讓一個年輕人有了在政治舞臺一試身手,脫穎而出的機會。

1984年,曾發生過一件轟動海峽兩岸乃至整個華人世界的大事——旅美華人作家江南(劉宜良),剛剛出版《蔣經國傳》一書,即在美國被暗殺。后查明,系臺灣軍事情報部門指使臺灣黑幫所為,起因或為江南書中對蔣經國和蔣家頗為不敬。即便如此,江南談及蔣經國歸國后的最初從政經歷時,仍多有褒揚。江南說,蔣經國在赴贛州之前擔任江西“新兵督練處”處長時間雖短,“卻留下令人刮目相看的名聲——沒有架子,平易近人,和士兵們生活在一起,同住宿、同起床,共同吃大鍋飯,官兵一體,親如家人。”顯然,出現在人們面前的,是一個與其他國民黨官員大大不同的新形象。

從蘇聯留學歸來的蔣經國,遠非惡補幾本書就可以完全被“洗腦”,走進贛州,無形之中,他在蘇聯長期耳濡目染接受的政治工作方式、行事風格,成為他塑造個人政治形象的一種優勢。江南寫道:

經國比他父親高明之處,是從蘇聯,他學到了群眾運動的妙處,他學到了辯證法,活學活用,搬到中國,人們的觀感煥然為之一新。

經國的作風,國民黨人看起來,很不習慣,認為師承共產黨。譬如,上任之后,以身作則,不準乘坐公家雇傭的三輪車。看不慣舊官僚養尊處優的習慣,短裝草履,在黑巷、在農村巡行。遇到民眾,哪怕在農田里、商店內,話匣子打開,天南地北,任意交談,目的在了解人民的困難,和解決他們的困難。……

1943年,前來贛州采訪的美國記者福爾曼(Harrison Forman),目睹了蔣經國參加群眾集會的場景,看到他如何用類似于列寧、斯大林等蘇聯領導人喜歡采用的演講方式,來鼓動民眾。福爾曼在當年美國《柯里爾》(Collier’s)雜志7月號發表的報道中,有如下描述:

蔣經國也有能力讓大批群眾情緒激昂。有一天夜里,贛南童子軍營火大會在贛州大操場舉行,他站在講臺上率領數千名群眾高呼口號:“中國萬歲!打倒日本鬼子!”

……

接下來,小蔣問:“我們應該怎么對付叛徒汪精衛?”

群眾高聲喊叫:“燒死他!燒死他!”

“我們就這么辦!”

汪精衛的胸像被推到操場上,點上火。小蔣敲起大鑼,群眾高呼:“殺!殺!殺!”同時,數千名年輕人赤膊上陣,在三座營火火光閃爍中,舞出一條長蛇陣。小蔣由講臺跳下,跟著長蛇尾巴舞動起來,他沙啞的呼喊已被群眾的喝彩聲所淹沒。

相似的方式與場面,幾年后,當蔣經國在上海負責“打虎”、懲治經濟犯罪時,再次出現在人們面前。美國《時代》周刊報道說:

上個星期,他讓上海的大腹便便的商人們害怕了。他對青年軍們發表演講時說:“豬肉和香水從市場上消失沒有什么了不起,只要民眾不餓死,哪怕高級商店和大飯店都關門也不要緊。……我們的新經濟政策是一次社會革命運動。”

這里提到的青年軍,正是蔣經國主政贛南期間所組建的一支隊伍,他們是他的從政本錢。青年軍在抗戰勝利后解散并復員,此時,蔣經國奉命“上海打虎”,便重新召集舊日部下來到上海,使之成為自己得心應手的隊伍。他再次以自己在贛州運用過的類似于蘇維埃革命的方式,點燃這批青年軍人的“打虎”熱情。值得注意的是,另一本《蔣經國傳》的作者陶涵,談到蔣經國此時的行為時,也持江南同樣的看法——蘇聯經歷對他有著重要影響:

這一時期,蔣經國還在讀馬克思主義書籍,某個星期天上午,有位部屬到他住所晉見,看到他在讀俄文本的《列寧全集》。蔣經國也替遍貼全市的海報親撰口號,其中有一句是“打倒豪門資本!”一般解讀,這是影射蔣、宋、孔、陳四大家族,于是他把它改成“打倒官僚資本”,這又是一個左派詞語。

如此看來,蔣經國后來的從政理念、風格、經驗等,無不源自贛州最初的嘗試。

離開贛州,徜徉于貴陽幽美山水之間,蔣經國遙望滔滔流淌的章水、貢水,合流而成贛江。他將這種留戀,旋而轉化為另一層面之上的思索。顯然,贛州經歷讓他有了從政的自信,也有了更傾心的從政情結。在《東望章貢合流》中,他寫下這些反思:

再以親自接見民眾來說,這種辦法不能說對于政治之修明,沒有相當的貢獻,但是一切事情倘使都由自己直接處理,則一定會破壞制度,造成人人可以不負責的現象。我們要知道,凡是一時見效的藥方,并不一定最好,同時倘使只有求好的心愿,而沒有穩重的步驟和正確的辦法,那么無論你的存心怎樣慈悲,而事業的結果,一定是落空的,而你自己最多不過是一個口念阿彌陀佛的老婆婆而已!

……

回憶贛南的建設過程之中,人民出了不少的錢,做了不少的工程,但是并沒有得到應有的效果。我們做事,初意雖然是在于為民謀利,而有時結果反而使民遭殃,這就是不能做到“知行合一”,而走出了政治的正軌。我在贛南期間,是抱一面工作,一面學習的態度,而從事于行政工作的。今天并不否認,自己在贛南,得到了許多做人做事的經驗,但是有許多經驗,就是一種人民受苦的代價。因此,一面自感有過,而覺時時不安;同時亦因此而更將尊重此種經驗,并思用之于來日,庶幾在將來服務期間,方可減少錯誤,并使得人民能夠得到真正的利益。

可以說,有意無意中,蔣經國已將贛州五年主政經歷的反思,變成了自己走向未來的另一種資本,“思用之于來日”。故鄉,從來與嗷嗷待哺、撫育成長聯系在一起,那么,對于政治家的蔣經國,贛州無疑是一個有著特殊意義的搖籃,他稱之為“第二故鄉”,其意義大概正在于此。

四 “白頭相見江南”

蔣經國的一些贛州故事,最早還是從黃永玉先生那里聽到的。

贛州也是黃永玉念念在茲的地方。抗戰爆發后,贛南與閩西、浙西等地一起,形成抗戰時期南方地區的一個“小后方”。大量文化人從上海等淪陷區流浪而來,使這一“小后方”地區的文化藝術得以滋生、交融與發展。1943年,十九歲的黃永玉從福建漂泊來此,在這里度過了具有人生轉折意義的三年時光。走進贛州時,他尚是一位學習木刻的青年,離開時,他則已開始為詩人們配插圖,陸續發表詩歌、小說,成為一位有獨立創作意識與能力的年輕藝術家,為他1946年在上海文化界脫穎而出做了美妙的鋪墊。最為重要的是,在贛州他的生活發生了根本性變化——浪漫的初戀與結婚成家。十二歲離開故鄉湘西,一直獨自漂泊的這位“獨行者”,從此不再孤獨,告別贛州時,他們夫婦結伴前行。

剛到贛州,憑著福建朋友的一封推薦信,黃永玉成了“教育部戲劇教育二隊”的見習隊員。蔣方良喜愛戲劇,是演劇隊的常客,她曾邀請這些年輕隊員到家里去,與蔣經國一起包餃子,有了一次愉快而難忘的家宴。

黃永玉印象中的蔣經國,樸實、平易近人。他講過這樣一個故事:一日,身著便裝的蔣經國走在江堤上,忽聽有人落水高聲呼救,他一邊跑,一邊脫掉外套,跳入江水,將人救起,不等獲救者言謝,他穿上外套匆匆離去。

我去贛州,很大程度上是為了尋訪黃永玉的生活蹤跡。想當年,漂泊中的黃永玉,走進這里,融進了一個文化群體。讀他的《蜜淚》、讀他的《比我老的老頭》,那些關于贛州生活的敘述,如一幅幅色彩斑斕的畫面。在這些畫面里,我們看到了熟悉或不熟悉的畫家、詩人的身影——張樂平、陸志庠、荒煙、谷斯范、雷石榆、洪隼、野曼、林紫群、蔡資奮、余白墅……他們一起辦報,一起辦展覽,用各自的作品,豐富著贛州的抗戰文化。

黃永玉的贛州三年,除在贛州城逗留短暫幾個月之外,主要分別在信豐、上猶兩個縣度過。抗戰勝利前,在信豐縣民眾教育館工作;抗戰勝利后,在上猶縣編輯《凱報》副刊。

七十年過去,無論信豐還是上猶,縣城面貌早已改變,欲說尋訪,恐怕只能借助于想像了。譬如,我站在信豐城的河邊,佇望橋頭僅存的幾幢老房子,辨認新橋面下的老橋墩,就只能遙想黃永玉在《蜜淚》中描繪的當年景象:

信豐是個距贛州不太遠的小城,逃離了煩囂的贛州到這里風景極妙的民眾教育館來工作,是個聰明的決定。民眾教育館在桃江邊一座大橋的橋頭。有臨江的小樓和叢林,月夜和陽光下看了都令人舒服。寬闊的閱覽室,報紙雜志豐富。樓前一片樹林和廣場,草地延伸極遠。

舊景雖難尋,當年信豐的《干報》和上猶的《凱報》,卻為我提供了感受贛州抗戰文化的機會。

在當地的檔案館里能找到這些報紙,頗讓人興奮。特別是信豐縣檔案館,抗戰期間的《干報》幾乎完整地收藏了一套,一個縣級檔案館能夠做到這一點,殊為不易。有意思的是,兩份報紙的“副刊”名稱,居然與我還有了意想不到的關聯。《干報》副刊名稱——“收獲”,我這些年經常為之寫作的雜志叫《收獲》;《凱報》副刊名稱“大地”——我供職二十多年的《人民日報》副刊也叫“大地”。這種巧合,為尋訪平添了另一種快樂。

讀《干報》,讀《凱報》,我感受著“小后方”贛州的文化氛圍。兩張報紙均為八開,我沒想到當年贛州的縣級報紙,居然辦得如此大氣活潑,版式美觀,內容豐富,從國際新聞到國內動態,應有盡有。尤其是副刊,具有很高的文化品位和開闊視野,坦率地說,無論從作者隊伍到作品,這兩份縣級報紙副刊的水準,一點兒也不亞于當今許多報紙。據檔案館介紹,像《干報》的發行量居然達到六七千份,由此也可見當年流亡于此的各界人士之多,報紙影響之廣泛。

《干報》的“收獲”,刊發的是老舍、豐子愷、沙汀、荒煙、董每戡等文藝界人士的作品。譬如,老舍的《文藝與木匠》,發表于1943年11月15日;沙汀的《讀茅盾<霜葉紅于二月花>》,發表于1943年11月22日。“收獲”另開設的“文壇消息”專欄,則為讀者提供戰時文化動態。如1943年10月27日,發表兩則消息:一,巴金、靳以等正在桂林籌出一大型文藝刊物,已開始征稿。二,“新詩源”將在本報復刊,第一期有王亞平、方殷、臧云遠、索開、蘇金傘等人作品。

在黃永玉的文章中,讀到他和朋友們曾在信豐民眾教育館,舉辦過一次全國性木刻展。1943年10月10日的《干報》副刊,以一整版篇幅刊發了這次展覽的部分作品。通欄標題為:“中華全國雙十木刻展覽會(贛南區)”,另有關于舉辦展覽的說明:“中國木刻研究會應縣府邀請主辦。”

上猶縣《凱報》的“大地”,同樣辟有“文化消息”專欄。如1944年2月8日,集中發表八則消息,其中有:一,劇作家曹禺有赴美考察說;二,中央政校英文教授孫大雨以研究莎士比亞聞名,近在《民族文學》第一卷起連續發表長篇新詩□□□……,意致深遠,熱情細膩,為新詩中少見之佳作;三,陽翰笙完成《槿花之歌》,該劇系敘述朝鮮民族的故事;四,老舍近完成長篇小說,名《火葬》,約十萬字。

同年2月的“大地”,分六次連載李廣田短篇小說《小靈魂》。同年下半年,副刊更名為“萬綠叢”,由黃永玉的詩人、木刻家朋友雷石榆主編,在8月15日副刊上,我驚喜地看到了如今健在的徐中玉老先生的文章《新的希望》……

人總愛說故紙堆是枯燥的,其實,在尋訪中,翻閱它們能帶來新鮮生動的感覺。至少,當我坐在檔案館的桌子前,翻閱泛黃的報紙,一個個熟悉的名字與陳舊的事件、地名在眼前接連不斷地蹦出來,歷史頓時就活了。在大街小巷看到的破舊老房子,河邊變化的大橋,過去聽說過的故事,恍若都匯聚在故紙堆里跳動閃回。一切,印證著黃永玉念念在茲的贛州記憶。這一種念念在茲,與蔣經國回憶贛州時所說到的“情感和精神”,有著相通之處。

離開贛州三十幾年后,1980年代初,黃永玉曾受人之請為蔣經國畫一幅畫——《江南圖》,一片水田,遠景為一條河,近景為白墻黑瓦的南方老房子。他在畫上題寫王安石的名句:“三十六陂春水,白頭相見江南。”他聽說,這幅畫后來真的送到了臺北蔣經國面前,這是當年贛州的漂泊者與主政者最后的歷史銜接。

很想知道,看到黃永玉的這幅《江南圖》,蔣經國想到的是故鄉奉化,還是“第二故鄉”贛州?遠景的那條河,他想像的是溪口故居門口的小溪,還是贛州舊居城墻外的章水,或者章貢合流的贛江?

無從知道了。