學(xué)而時習(xí)之,何樂之有

靜靜地,翻著書頁,聆聽深夜的蟬鳴,感受書本的清香。放下浮躁,學(xué)會思考;放下目的,學(xué)會感受。回憶,暢想,遨游;閱讀、悅心、約未來。

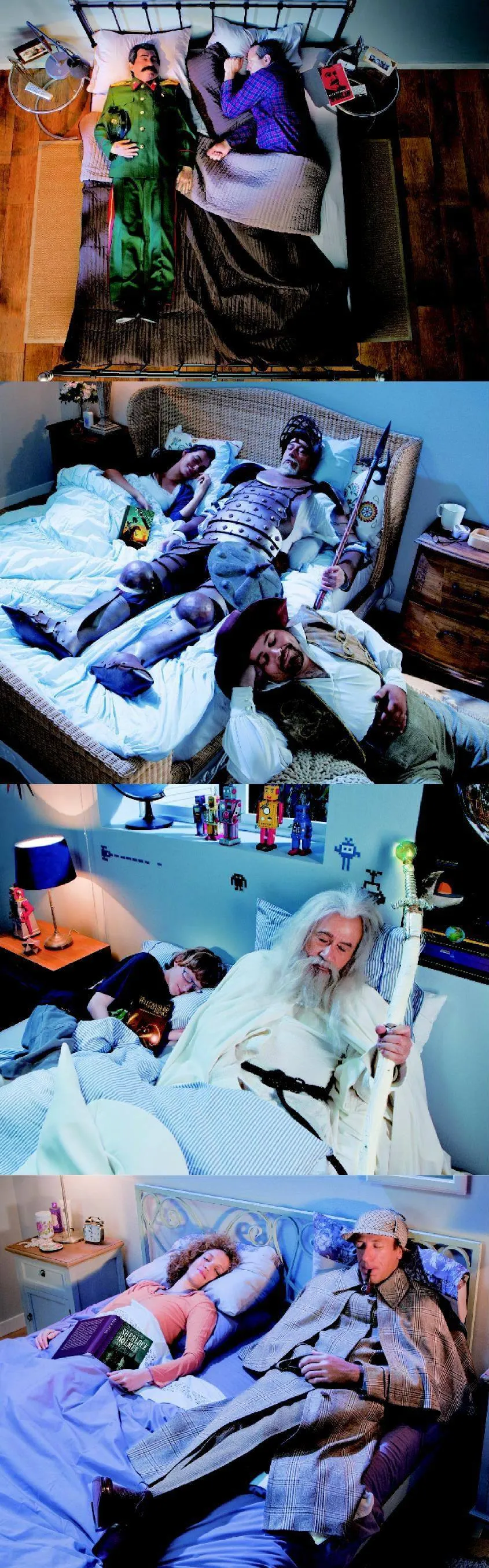

這一系列創(chuàng)意的廣告來自于以色列最大的連鎖書店Steimatzky Books,圍繞“故事主角陪你入眠”這一主題,為其制作一系列宣傳廣告,旨在呼喚起人們讀書的熱情。

“不讀書犯法”你信嗎?繼“常回家看看”入法后,全民閱讀立法已列入2013年國家立法工作計劃,有關(guān)工作小組已草擬了《全民閱讀促進條例》初稿。目前,國民閱讀水平不高、未成年人閱讀狀況不樂觀、閱讀資源和設(shè)施不足等,都是全民閱讀工作中亟待解決的問題。

讀書該不該立法?話題拋出伊始,就仁者見仁,智者見智。但有一點是有共識的,即無論讀書是否立法,培養(yǎng)全民良好的閱讀習(xí)慣(愛學(xué)習(xí)的習(xí)慣)是正確的。

但讀書(學(xué)習(xí))和做學(xué)問完全是兩回事。古人云:“半部《論語》治天下”,還是讓我們先看看兩千年前的孔子是怎么說的。

學(xué)而時習(xí)之,樂還是不樂呢

子曰:學(xué)而時習(xí)之,不亦說乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?人不知而不慍,不亦君子乎?一般的理解是:孔子說:“學(xué)了又按時復(fù)習(xí),不是很喜悅嗎?有朋友從遠方來,不是很快樂嗎?不被別人理解,卻不怨恨,不生氣,這不是一個品德高尚的人嗎?”

直到有一天,在南懷瑾先生的《論語別裁》里讀到這樣的內(nèi)容:

……假如這是很正確的注解,孔子因此便可以作圣人了,那我是不佩服的,連大龍峒孔子廟我也不會去了。

講良心話,當年老師、家長逼我們讀書時,那情形真是“學(xué)而時習(xí)之不亦‘苦’乎”!孔子如果照這樣講,我才佩服他是圣人,因為他太通達人情世故了。

至于“有朋自遠方來,不亦樂乎。”是似通非通的,什么道理呢?從一般人到公務(wù)員,凡靠薪水吃飯的,是“富不過三天,窮不過一月”,遇上了窮的那幾天,朋友要來家里吃飯,當褲子都來不及,那是痛苦萬分的事。所以是“有朋自遠方來不亦‘慘’乎。”絕不是不亦樂乎。

第三句話“人不知而不慍,不亦君子乎。”所謂“慍”,就文字解釋,是放在心中的怨恨,沒有發(fā)出來,在內(nèi)心中有煩厭、厭惡、討厭、怨

恨之感。那么,別人不了解我,而我并不在心中怨恨,這樣才算是君子。那我寧可不當君子,你對我不起,我不打你,不騙你,心里難過一下總可以吧!這也不可以,才是君子,實在是做不到。

按照南懷瑾的觀點,“學(xué)”是“學(xué)問”,“至于學(xué)問,哪怕一個字都不認識,也可能有學(xué)問——做人好,做事對,絕對的好,絕對的對,這就是學(xué)問。”這樣做學(xué)問,再“時習(xí)之”,快樂便也順理成章了。同時,做學(xué)問又是寂寞的、不被人理解的,但一定是有知己的,這個知己就是“朋”,“有朋自遠方來”一定是快樂的;人能夠真正做到了為學(xué)問而學(xué)問,就不怨天尤人,而是自我反省,就會“人不知而不慍”,才是君子!

看來,“學(xué)而時習(xí)之”不但有樂,而且是至樂。

做人力資源管理是學(xué)問,低層次地做、當成任務(wù)來做,當然會很累,當成事業(yè)和學(xué)問來做,才會發(fā)現(xiàn)樂在其中。一次和江蘇森風(fēng)集團董事長沈峰聊天,他指著窗外川流不息的車流說:“在鹽城街上跑的汽車,每兩輛就有一輛是從森風(fēng)集團賣出去的。”買賣做到這種程度,能不累嗎?但沈峰總是精力充沛、樂觀豁達。他說:“企業(yè)做大了就是做人,是做學(xué)問。我們每天都面臨各種各樣的不如意,而我們不可能只做‘愿意做的事’,而是做‘應(yīng)該做的事’,時刻保持陽光心態(tài)。”身體上可以累,但絕不可以讓心累,這是沈峰的“學(xué)問”,而其成功的經(jīng)驗也是“做人好,做事對,絕對的好,絕對的對!”就這樣做學(xué)問,當然舉重若輕,當然“不亦樂乎”。

“真理往往掌握在少數(shù)人手中”,這少數(shù)人一定是寂寞的。原《中國企業(yè)家》雜志社社長劉東華在評價長虹董事長倪潤峰時這樣寫道:“真正的英雄歷來都是孤獨的。孤獨的,絕大部分卻成不了英雄。何也?走到人跡罕至的最前面,拋開人群是孤獨的;落在冷冷清清的最后面,被人群拋開同樣是孤獨的。這里說的‘真正的英雄’,指的是‘走到人跡罕至的最前面’,又未把人群拋開的人。他之所以‘孤獨’,是因為他的思想走到了‘更前面’。所謂‘心在遠處,身在人群’。”倪潤峰如果聽到劉東華這樣評價他,一定有“人生得一知己足矣”的感覺,這樣的朋友自遠方來,不亦樂乎?

人力資源的學(xué)問更是“人不知而不慍”了。原沈陽三一重型裝備人事部部長李愛民私下里和我說:“最近總是心情不好,和員工談話總是涉及降薪和裁員,壞人全讓我當了。”但我知道,她心情不好只是表象,她知道人力資源工作的學(xué)問。她說:“人力資源部門就是這樣,是為企業(yè)分憂的,‘我不下地獄,誰下地獄’。”“我不下地獄,誰下地獄”,這不就是“人不知而不慍”嗎?有如此胸懷,“不亦君子乎?”

既然讀書、學(xué)習(xí)與做學(xué)問是兩回事,那么,為學(xué)習(xí)立法只是表象,其背后的真實目的應(yīng)該是為“做學(xué)問”立法。但讀書、學(xué)習(xí)好比西醫(yī),看得見,好量化;做學(xué)問恰似中醫(yī)的經(jīng)絡(luò),看不見、摸不著,卻客觀存在。若使“為學(xué)習(xí)立法”不至于流于形式,就要從傳統(tǒng)文化中汲取智慧,建立學(xué)習(xí)型組織。

學(xué)在當下,治大國若烹小鮮

全民讀書,不應(yīng)該僅僅是學(xué)文字、學(xué)知識,隨時隨地的生活都是我們的書本,都是我們的教育。《論語》中說:“賢賢易色,事父母能竭其力,事君能致其身,與朋友交言而有信,雖曰未學(xué),吾必謂之學(xué)矣。”學(xué)在當下,不是把每年翻一番的知識都學(xué)完,而是從生活中學(xué)習(xí),從工作中學(xué)習(xí),還要用新思維解決老問題。

學(xué)在當下,還要有思想,所以“學(xué)而不思則罔,思而不學(xué)則殆”。學(xué)問一是天生的,二是后天習(xí)得的,無論天生的還是后天習(xí)得的,都是即成的。學(xué)問只有輔之以智慧的思想,才能“溫故而知新”,才能突破既有的框架,真正學(xué)以致用。所以“人類不思考,上帝就哭了。”人力資源工作者不思考,人才匱

乏了,企業(yè)就沒有生命力了。

80后和90后終將成為時代的主角,對他們的管理一定不同于對60后和70后的管理。一個企業(yè),可能是“老中青”相結(jié)合的,也可能是高學(xué)歷和低學(xué)歷相結(jié)合的。人力資源管理者需要面對各種復(fù)雜的人,學(xué)在當下就是要思考。學(xué)習(xí)型組織,不是簡單讓每位員工每個月讀幾本書,也不是送好員工去學(xué)習(xí),而是在企業(yè)文化中樹立一種終生學(xué)習(xí)的機制。

在管理學(xué)中,有一個很有名的“梯子定律”,這是由美國學(xué)者勞倫斯·彼得在對不同組織中人員晉升的數(shù)百件不勝任的現(xiàn)象研究后得出的著名的“彼得梯子定律”:在層級組織中,只要有足夠時間和升遷機會,每位員工都將晉升到自己不能勝任的階層。這也就是說,在層級組織中,許多人有獲得晉升的機會,從某個能勝任的階層晉升到仍可勝任的更高階層,然后在新職位的勝任促使他再度晉升,于是每個人最后將由能勝任的階層晉升到不勝任的階層,如果時間足夠長,同時組織中有著足夠多的層級,那么每位員工終將達到不勝任的階層,并從此停滯不前。而梯子定律的最終結(jié)果是企業(yè)里全員不稱職!為什么會全員不稱職,就是因為缺少學(xué)習(xí)的能力,不能“學(xué)而時習(xí)之”,或者說在某個特定的階段,“學(xué)”到了極限。企業(yè)發(fā)展的瓶頸很大程度上是人才發(fā)展的瓶頸,人才發(fā)展的瓶頸就是“學(xué)”的瓶頸。

“人類不思考,上帝就哭了。”但是,“人類一思考,上帝就發(fā)笑”。上帝為什么發(fā)笑,兩千年前的莊子已經(jīng)給出答案:“吾生也有涯,而知也無涯。以有涯隨無涯,殆矣!”面對每年翻一番的知識總量,學(xué)在當下,樂矣?殆矣?

清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院吳維庫教授說:“所有工商理論都是盲人摸象。摸遍以后,置大象于手中,就是‘治大國若烹小鮮’。”盲人摸象,殆矣!治大國若烹小鮮,樂矣!學(xué)在當下,就是不停地思考,讓上帝笑。學(xué)在當下的過程,就是不斷接近真理的過程。“把有限的生命投入到無限的為人民服務(wù)中”,也是“以有涯隨無涯”,但怎么也讀不出“殆”的味道。

面對層出不窮的新生事物,人們難免有“殆矣”的感覺。一位企業(yè)老總說:“每次去三好街(沈陽電子產(chǎn)品一條街),都有一種落伍的感覺;每次從三好街出來,都會有所收獲,甚至有一種恍然大悟的感覺。后來就養(yǎng)成一種習(xí)慣,定期到三好街找一找落伍的感覺。”“找一找落伍的感覺”就是學(xué)在當下,首先知道自己不知道什么,再有目的地去學(xué)習(xí),這不是“學(xué)”之樂嗎?

若使學(xué)習(xí)型組織不流于形式,就是要學(xué)習(xí)適應(yīng)性,也就是做學(xué)問,而且“造次必于是,顛沛必于是”。

“以有涯隨無涯”同樣可以樂觀,但是,“人生有頂點,這個頂點你過不去!”再好的學(xué)習(xí)型組織,也有過不去的坎。面對這道坎,我們應(yīng)該怎么過?還是看看網(wǎng)上流傳的一個“豬上樹”的段子吧!

如何讓豬上樹?

方案一:遠景激勵,即給豬美好愿景,告訴豬你就是猴子。

方案二:績效考核,即告訴豬如果上不去,晚上就擺全豬宴。

方案三:山寨效果,即把樹砍倒,讓豬趴在樹上合影留念。

通常總部會選擇第一種方案,分公司選擇第二種方案,但實際上基層往往選擇第三種方案。

還有一個以儒、道、釋為代表的傳統(tǒng)文化的解決方案:

儒家方案:“明知不可而為之”,能爬多高是多高。

道家方案:跳槽,找一個沒有樹的地方,“人到老死不相往來。”

佛家方案:好好修行,來生享人天福報,爬樹不在話下。

以上方案純屬戲說,因為無論如何豬是上不了樹的。此戲說,卻說明一個問題:面對豬上樹,西文管理學(xué)給出的是“術(shù)”這個層次上的回答,而中國傳統(tǒng)文化給出的是“道”這個層次上的回答。

學(xué)問服務(wù)于誓做中流砥柱的人

南懷瑾先生在《論語別裁》中說:“儒家像糧食店,絕不能打。否則,打倒了儒家,我們就沒有飯吃——沒有精神食糧;佛家是百貨店,像大都市的百貨公司,各式各樣的日用品俱備,隨時可以去逛逛,有錢就選購一些回來,沒有錢則觀光一番,無人阻攔,但里面所有,都是人生必需的東西,也是不可缺少的;道家則是藥店,如果不生病,一生也可以不必去理會它,要是一生病,就非自動找上門去不可……”

覺真法師說:《論語》是寫給士大夫的,《老

子》是寫給王的,佛教是給眾生的。

《論語》是糧食店,寫給士大夫,就必須讓“人精進”,而不是“看破紅塵”。士大夫階層是社會的精英階層,擔(dān)負著修身、齊家、治國、平天下的神圣使命。《論語》中有“邦有道則仕,邦無道則可卷而懷之”。“天下有道則見,無道則隱。”從總體來看,儒家是要救世的,是“明知不可為而為之”的。洪水來的時候,道家會順勢避開;儒家也想策略,但大的方向是做中流砥柱,而不是避開。正如魯迅先生說的那樣:“我們從古以來,就有埋頭苦干的人,有拼命硬干的人,有為民請命的人,有舍身求法的人……這就是中國的脊梁。”歷史將“圣人”的桂冠授予孔子,原因也正在于此吧!

《老子》是藥店,寫給王的,一定是“國之利器,不可以示人。”

佛家是百貨店,供給眾生的。表面上可有可無,卻是必不可少的。佛教在中國生根,就是因為有儒家和道家的土壤,儒、道、釋總是你中有我,我中有你。先吃飽飯,有病能治好,然后追求精神生活。“不為自己求安樂,只為眾生得離苦”,“毫不利己,專門利人”,這是大乘佛教的價值觀,但是,對大多數(shù)人來說,還是要先吃飽飯,有病能及時醫(yī)治,然后再追求更高的精神層面的東西。

全民讀書,既要學(xué)西方文化之“術(shù)”,又要學(xué)中國傳統(tǒng)文化之“道”。傳統(tǒng)文化之道,儒、道、釋一個都不能少,但面對糧食店、藥店和百貨店,還是要從糧食店開始。“堯讓天下而不受”的許由雖然偉大,但不是帝堯那樣的“中流砥柱”。老子、莊子博大精深,孔子亦以老子為師,但如果圣人的名額只有一個,那一定要授予孔子,因為孔子是“走到人跡罕至的最前面”,又“未把人群拋開”的人。

每個企業(yè)的成長都不是一蹴而就的,其成長過程中難免走彎路,甚至犯戰(zhàn)略上的錯誤,這時候需要的不是“看破紅塵”,而是中流砥柱,是儒家式的“學(xué)而時習(xí)之不亦說乎”的積極上進的人,是“有朋自遠方來不亦樂乎”的孤獨英雄,是“人不知而不慍不亦君子乎”的擔(dān)當者。

企業(yè)里需要的是能“受天下”的英雄。企業(yè)用人講德才兼?zhèn)洌虏偶鎮(zhèn)浜纹潆y得,只好退而求其次,即“用其所長”。人力資源經(jīng)理的使命,就是要找到并用好企業(yè)的“中流砥柱”。

企業(yè)家好學(xué),是追求學(xué)問,不只是愛學(xué)習(xí),這個“學(xué)”是超越知識的智慧。這不就是“學(xué)而時習(xí)之,不亦說乎?”

人力資源的第一責(zé)任人是一把手,人力資源經(jīng)理一定要成為一把手的知己。這不就是“有朋自遠方來,不亦樂乎?”

無論一把手還是人力資源經(jīng)理,一定站在別人沒有到達的高度,高處的風(fēng)景別人看不到。而你們,忍受住孤獨、無助、甚至背叛,只默默奉獻,這不就是“人不知而不慍,不亦君子乎?”

對于管理者來說,我看只要《論語》頭三句用好了,就能把企業(yè)辦成快樂的學(xué)習(xí)型組織、充滿戰(zhàn)斗力的正能量團隊,如此百年企業(yè)的基因已然悄悄種下了,更何況將“學(xué)而時習(xí)之”的精神發(fā)揮到整個公司乃至整個社會呢!

“學(xué)而時習(xí)之”,其樂無窮。即使沒有為讀書立法,吾必為之立矣!