他從蔚蘿川上走過

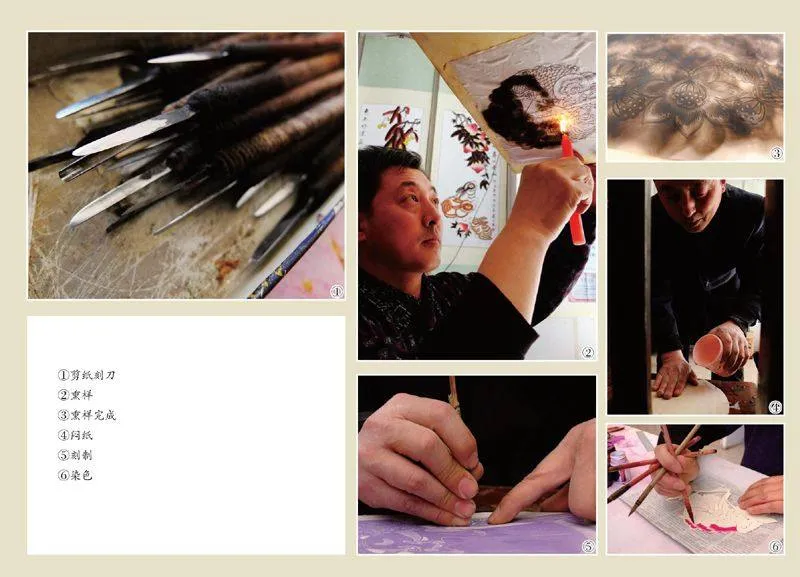

2012年臘月年尾,我在第一次前往蔚縣的客車上,翻開了一本看上去很枯燥的理論書籍《壺流河畔的點彩窗花文化》。只是想臨時抱佛腳,建立起對蔚縣剪紙的大概認識,連作者名字都懶得瞟上一眼。

未曾想到,從翻開第一頁開始,我的目光就被緊緊地拽住了。任憑汽車在山路上顛簸,光影明滅,都不舍得停歇分毫。作者用獨特的視角,從蔚縣自然環境造就的特色物產,到蔚縣歷史中文化沖突和交融形成的獨特個性,再回到這方水土養育的人們的生活,講述了蔚縣剪紙特色形成的淵源。整本書視野宏大,脈絡清晰,資料詳實,并且文采飛揚,非常好讀。既有知識的厚重,又不乏文學的優美,讓我印象深刻。這本書帶給我的激動,也轉化為對作者強烈的好奇,合上書,我記住了這個名字——田永翔。

經過一番尋找,機緣巧合,我們找到了田永翔老前輩,并在他簡陋的房屋里傾談了一個上午,聽了一節頗為震撼的課。

中央美院的薄松年教授在給馮驥才先生等人的信中曾經說過:“田永翔對蔚縣剪紙的研究,其水平在國內是首屈一指的。”他的研究遠不是在書桌前抓腦袋琢磨出來的,而是耗盡一生精力,扎扎實實地到民間收集大量一手資料得來的。他先后三次,進行了蔚縣剪紙的普查。到過一百多個村莊,采訪過七八百位藝人,收集幾千幅剪紙作品,寫下幾十萬字的筆記。這些,后來成為蔚縣剪紙理論研究的重要著作《蔚縣窗花》和中國民間文化遺產搶救工程國家示范本的《中國剪紙集成·蔚縣卷》以及《壺流河畔的點彩窗花文化》等專著。

如果只對剪紙進行研究,或許給不了他如此廣闊的民間文化視野。他不僅關注蔚縣剪紙,還于1988年編輯完成66萬字的《蔚縣民間故事卷》,1999年編輯完成了15萬字的《蔚縣歌謠卷》,2000年編輯完成《蔚縣諺語卷》和《蔚縣楹聯卷》,2008年發表了21萬字的《蔚縣地方劇種概說》。2012年,編著出版《中國蔚縣民俗文化集成》(10卷本)。蔚縣這片民間文化的厚土,成就了田永翔在蔚縣剪紙研究中所達到的高度。

理論研究是件非常講究邏輯的工作,所以,在學術性和可讀性兩者之間便很難平衡。這也是極少有理論書籍既專業又好讀的原因。而在田永翔廣博的愛好里,還有份對文學的熱愛。他曾經一人連辦三份文學刊物——《壺流浪花》、《蔚縣文藝》和《今日蔚州》。在后期沒有經費的情況下,到處求人,籌措經費,在這樣的條件下,他堅持辦了18年之久,發刊100多期,直到1999年他病倒在報社。他像園丁一樣,澆灌了蔚縣這片險遠荒涼土地上無數燦爛的文學花朵。

為蔚縣文化做出了如此多的貢獻,田永翔的一生卻是坎坷艱辛的。他從張家口藝專戲劇系編導專業畢業后,分配到劇團,不久劇團解散;分到報社,報社撤編;分到學校教學,專業不對口。各部門拿他踢皮球,最后只好回家務農。拿筆的手,從此攥起鋤頭,與祖母相依為命,為稻粱謀。村里照顧他身體孱弱,給他份“拾糞”的輕差,從此與街上的騾馬糞便“相見歡”。他說:“拾到一擔糞時的那種愜意和快感vC06nn2o8zl9Q0BtelON/A==,是沒有經歷過的人根本無法想象的。”個中辛酸,常人無法想象。1979年結婚時,他上無片瓦遮身,下無立錐之地,只好和妻子到西門外護城河邊,在城墻根下,用撿來的破城墻磚壘了兩間小房。我們去的時候,他們一家還住在那個房院里,房子在政府幫助下已經翻修,但周邊環境之差,卻比當年更甚。他住的地方,多給出租車錢,司機都不愿去。

后來,田永翔的才華被發現,重回文化崗位工作。然而,他的研究著述,依然是一條寂寞而艱辛的路。《蔚縣窗花》,歷時23年才得以出版;《蔚縣民間故事卷》,一度缺乏印刷經費,田永翔為了籌措資金,想盡一切辦法。他說:“這不只是工作任務,而是給后人留下一筆寶貴的精神財富,希望能留下幾個淺淺的腳印。”蔚縣的一位干部說:“田永翔令人尊敬,但他走的路誰也不愿走了。”

初次到他家見面的時候,七十五歲高齡、身體孱弱的田永翔走在前面帶路。在滿是爛泥的曲折小巷里,他顫顫巍巍蹣跚前行,留下一串細碎的腳印。這腳印不止為我們指引了方向,也踩出了我們心中的榜樣——一種對民間文化事業的熱愛和擔當。

他一直住在破敗但堅固的城墻外,而這高墻外是一片更為廣闊的土地。或許,田永翔一生經歷的苦難,都是為了讓他從生他養他的蔚蘿川大地上腳踏實地地走過,身后留下一串深深的腳印。