尾貨江湖

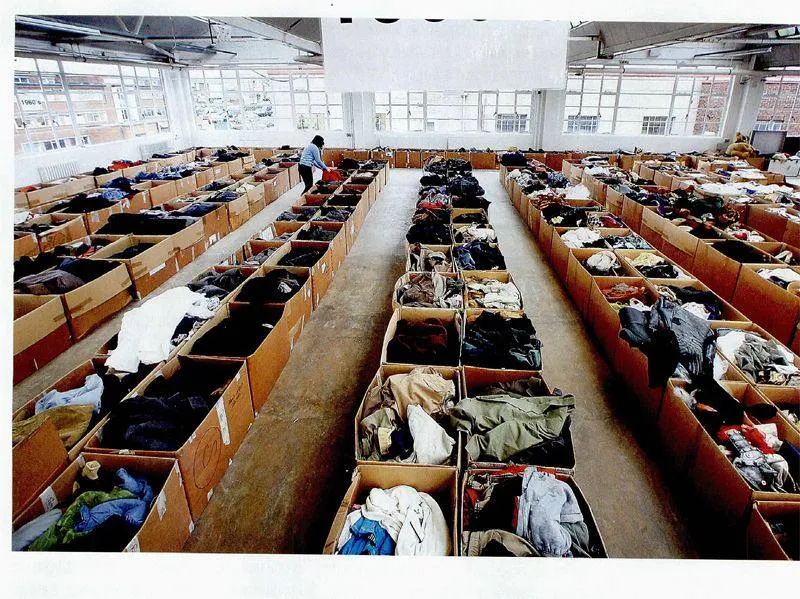

筆者第一次見到夏華相是在廣州白云區石井鎮的慶豐服裝城。夏是湖南人,在廣州做了十多年服裝生意,現在他專收庫存,雅稱“庫存專家”。如今夏華相在慶豐經營著相連的五個檔口。在那里可以看到許多英雄末路、被打回紡織物原形的國內外名牌:成包堆放的似新似舊的名牌充斥著檔口的一二樓,沙發上、某幾和辦公桌之間的空隙也堆滿了名牌,進店的人不小心就會踩到它們。

那天下午,夏華相把幾個貨架的報喜鳥西裝樣品擺到檔口外的通道里。這批吊牌價上千或幾千元、產于2009年的西裝是他兩三個月前的戰利品,總量有幾萬件之多,單價僅幾十元錢。為了維護形象,報喜鳥公司在賣出時把領子上的標簽剪掉了。

夏華相站在門外,極力向一撥女性客戶推薦一批新款的女款羽絨服。從客戶們的反應來看,這些服裝的牌子似乎頗為知名,夏華相開價是均價60元一件。此外,他還推薦了他剛從海瀾之家總部拉回來的毛衣,以及吊牌價在4000-5000元的“公牛”牛仔褲——在夏華相這里,售價僅是100元。

“這里是中國的服裝尾貨天堂,在全世界也是最大的。”夏華相的朋友、福建人陳付陽對筆者說。石井聚集著一個龐大的庫存商幫。從最早的廣大服裝城開始,如今的石井已經有四五家大型服裝城,上萬個商鋪。全鎮的尾貨生意,按陳付陽的估計每年有100多億的交易規模。盡管商戶聚集度極高,石井的店租仍然十分便宜,一間20多平米的鋪子,月租只要3000元,按夏華相的說法,石井的尾貨商鋪不用交稅,不用交管理費,“在廣東這種地方,這么小的生意他們(政府)看不上。”

但石井的生意卻是國際化的。在鎮上廣大、慶豐、錦東等幾個服裝城里,不時會看到有扛著大包衣服或者正在檔口看貨的黑人或者中東人。有個沙特大戶是石井的常客,“他每年來四五趟,帶著翻譯,一個檔口一個檔口目不轉睛地看,一般一個禮拜就會搞掂一單。”陳付陽說,這個沙特人一年從石井進貨三四個億,曾經一次拿了8000多萬元的貨。

并不是每個沙特人都是靠石油致富的,沙特人收走的恰恰是均價10元錢以內的超級便宜貨,“整個中東地區都沒什么服裝企業,他應該是賣到中東的其他國家去了。”

沒有廣告,絕大多數的石井商戶時至今日也不在網上發布信息。這是—個為數幾萬人的隱秘群體,只有圈子里的人才會彼此認識。庫存背后的生意

庫存生意始終與中國服裝行業擴張過程如影隨形。不管服裝廠商多么看不起這上不了臺面的庫存生意,他們也不得不正視自己的處境。

不久之前夏華相還在上海打貨。經人介紹,夏華相和美特斯邦威做了一單生意,以平均每件7元的價格買走了7萬件衣服,這些服裝多少有些瑕疵,“但在我們那里都還能賣。”與美邦做生意,夏華相只需要直接與美邦的倉管人員談。當天雙方在價格上沒能談攏,那是一批2010年以前的美邦正品存貨,倉管人員的出價是吊牌價的0.7折,而夏的心理價位是0.5折。

“不管什么牌子,是T恤還是羽絨服,庫存拖到不得不出的時候,收購均價也就幾塊錢一件。在我們這里,不管是我們收進還是賣出,都是遠低于生產成本價。”陳付陽說,“服裝又不是金子,能保值。那些服裝廠商總以為,100塊錢成本的衣服,為什么要三五十塊賣給我們呢?他們舍不得。于是就一直壓著,可這東西越壓越不值錢。比如2008年、2009年的貨,已經不是價錢的問題了,就是幾塊錢給我們也賣不出去。現在即使在偏遠地區,大眾的需求也是要漂亮,要款式好。”對那些庫存積壓如山的上市公司來說,留給他們的時間并不多。按服裝行業的成本結構,大中型服裝企業的生產成本約到吊牌價的1.8至2.3折。在庫存市場上,需要的不是對價值的尊重,而是對愛便宜心理的尊重。

在杭州開過童裝廠的胡海東和陳付陽打過幾年交道,很欣賞陳做生意時痛快的行事風格,2010年,胡海東幾萬件庫存被陳付陽一次性清得干干凈凈。“如果碰到大倉庫,庫存數量太大,他就會聯合圈子里的幾個人一起來收。”胡海東說,這個群體的存在很有必要,庫存堆在那里已經是廢品,多少能回收一些資金,總比借民間高利貸來補充流動資金要好,尤其是近年,各地高利貸的行情都到三分以上了。

胡海東認為,如今服裝企業的高庫存是問題多年累積的總爆發。“你想,很多企業的倉庫里還堆著三四年前的東西呢。年景好的時候,有一些庫存可能沒什么,可現在很多企業都嘩嘩地關店,庫存能把企業累死。”除了童裝,2008年前后上市的那批體育用品企業如今都是庫存大戶,這些上市公司的年中報顯示,包括李寧、匹克、鴻星爾克等在內的幾家公司已經關掉了1000多家店鋪。渠道收窄,對于庫存清理更是雪上加霜。

外貿的萎靡對今日中國的庫存規模也貢獻甚大。“現在沿海的海關,都堆著相當多的垃圾貨。公司倒了,東西都滯留在海關。一單就是幾十萬件,這樣的生意現在多得很。”陳付陽說。

一個服裝企業的倒閉,往往是庫存幫大有作為之時。對那些工人排在廠門外等著要工資的工廠而言,庫存幫的現實意義重大,“工廠倒閉往往是工資拖著,廠房租金拖著,債主的錢欠著。工廠的人也好,政府的人也好,只要有人和我們談價格,我們就去拉,一手錢一手貨。”

對庫存市場來說,2012年是最好的年景。單單是42家服裝上市公司今年上半年的存貨就達到483億元之巨。可以說,以廣州石井鎮庫存幫為主體的庫存市場迎來貨源最充沛的年份。

隱秘的江湖

在石井,我們能看到一種最講江湖規則的生意。“你如果能找到一單貨,讓我去收,能賺10萬塊錢的話,我分你5萬塊。資金利息、倉庫租金和其他費用都不用管。”很多年以來,石井的店主們都是和找貨人如此分賬,雙方沒有合同,依據的是行當里自發形成的慣例。陳付陽說,在石井的童裝圈子里,這種靠四處看貨,和檔口老板們共贏的人有幾百個。

他很依賴這個群體,“我每天要接五六十個他們打來的電話,在五六十單生意里,我會選擇性地看上幾單,然后挑兩三單貨拉回來。”

陳付陽自己就是這么走過來的。17歲的時候他口袋里揣著2000元錢,從福建到廣州來投奔哥哥陳付峰。“在外面一天的生活成本10塊錢。手里的錢是根本不夠打貨的。”但就是靠今天收一匹布,明天收一包衣服地攢錢,七八年后他當上了老板。跑出去拉單并不容易,“人要熟,貨要看得準,要會砍價;現在盡管貨源充裕,但競爭也很激烈。你要知道,哪個行當里都是老虎比豬多。”早些年,陳付陽出門看貨,往往一去就是一兩個月。

按陳付陽的估算,在石井的尾貨市場,福建人占了1/4。不過,尾貨并不是某個地域商幫壟斷的生意,“潮汕人、四川人也都有幾千。”

陳付陽做生意非常痛快,他做庫存生意,常常只看樣品,也不點貨,“一單幾萬件的貨,少個幾百件,或者摻了一些次品,對我們來說可以忽略不計。我們只是按各個品類的比例來給一個均價。”陳付陽說現在的庫存貨源實在太多了,“現在全中國生產的童裝包括庫存貨,國內的孩子十年也穿不完。”這話可能有些夸張,但也接近事實。

陳付陽說,在石井的庫存市場,投入一個多億現金去做的人算是大鱷。這個數字,乍看起來和那些大型服裝上市公司相比不算什么,但在庫存市場,資金的周轉效率高得多。在服裝產銷企業里,一年最多做四季服裝,投資周轉四次,而在石井周轉是不限次數的。“一個億是什么概念?按服裝產銷企業的正價至少相當于5個億。而且,我們的資金一直在滾動,5億元這個數字還得翻好多番。”

年僅33歲的陳付陽在石井不單經營著一二十個檔口,還和石井的福建商會會長投資合建了“盟佳童裝大世界”的物業。在這個童裝世界里,每年銷售童裝5個億,占到石井童裝類市場的一半。“那些起步更早的人,現在基本上都不再親自跑尾貨,而是把檔口交給帶出來的人去經營,自己搞房地產或者其他顧目去了。”

盡管一些知名公司對庫存幫往往表現倨傲,但到了一定時候,他們也會有求于這些江湖上的及時雨。幾年前的一個晚上,陳付陽就接到一個東莞打來的電話,說是一個老板急需2000萬元現金。陳付陽連夜聯系人把錢湊齊了去拉貨。就在最近,陳付陽的朋友還做了一個1700萬元的大單。

不要低估庫存幫的能力,伴隨著服裝業的多年擴張,庫存幫也在擴張,“以前我們湊2000萬元,要很多個檔口,一家幾十萬元地湊,現在只要兩家就能拿出來。”陳付陽說,這個行當全是現金交易,不賒不欠,再沒有比這簡單直接的生意了。

坐在盟佳童裝大世界“海綺隆服飾”的店堂里,陳付陽指著密密麻麻的貨架對筆者說:“這些樣品今天還掛在這里,可能明天就整批賣完了。”陳付陽一共操作了100多個牌子的尾貨,樣品多到店堂里根本都掛不下。“每個牌子的貨,我們都是以幾萬件為單位。要知道,一年產銷幾百萬件服裝,在中國已經是超大集團公司了。”

至于整個石井這100多億元的年營業額,則是一個更驚人的數字,按尾貨的價格杠桿,對應它的是正常渠道里幾千億元的銷售額。

貪吃蛇困境

“企業處理庫存,首先是在自己的店里打折賣,賣不完就甩給我們或者捐贈給邊遠地區,再處理不完就銷毀。”百川一代服飾的業務員周吉祥說,歐洲的奢侈品品牌也是這么干的。他是夏華相的同鄉,同夏一樣,他也在幾百上千家企業看過尾貨。服裝其實是會過期的,“在倉庫放了超過兩年的服裝,多少會發霉,穿上去線都可能崩掉。”周吉祥說。

據陳付陽介紹,周吉祥的老板廖亮中是石井的大戶,是“錦東國際服裝城的大股東”。按他的規劃,錦東服裝城要做成一家奧特萊斯,而不僅僅是賣邋邋遢遢尾貨的地方。

42歲的廖亮中來自廣東梅州,服裝打版師出身,1992年在廣州開過服裝廠,隨后在廣州的黃埔、東山口開過很多家專門賣庫存貨的零售店。2000年以后,他也加入了石井的庫存幫。

對于服裝的高庫存,他另有一番見解:“中國的服裝企業在歷史上有暴利,吸引了很多人去追逐。暴利心態導致了整個產業鏈的畸形。比如,這件衣服100元成本他賣1200元,還賣成了。于是很多人就跟著這么做,其實服裝本身是個低平臺的產業。”

服裝企業為了保持高價,在高端商場、商業街扎堆,高昂的渠道成本加上消費的低迷,直接導致了服裝行業快速下滑,“據我所知,一二線品牌的動銷率不到50%,甚至有些人的動銷率不到30%。這樣一來,市場就完蛋了。所以,我們想做一個奧特萊斯,走量的同時追求合理的利潤。”這個設想正在變成現實,現在廖亮中的一處樓上樓下400平米的店鋪,一天能賣兩三萬塊錢,好的時候四五萬塊錢,而店租一個月只有萬把塊錢。“這好過花5萬塊錢在繁華地段去租一個店。我的主業是批發,但現在零售都可以支撐我的開銷。”此外,百川一代和其他服裝企業不同的是,流程簡單,沒有那么多附加環節的開支。

廖亮中認為,服裝行業的暴利時代應該終結。“那些上市公司曾經是高利潤啊。我們的利潤率只有30%,而他們曾經有300%的利潤。”今天的巨量庫存不過是為當年的暴利付出的代價。

在很大程度上,石井鎮是服裝庫存最后的去向。然而,即使到了石井,庫存也還拖著一個長長的尾巴,像廖亮中、陳付陽、夏華相他們,是庫存市場的第一個層級,接下還有找他們幾千幾萬、幾十萬元地打貨的全國各地庫存分銷商。誰也沒法保證石井庫存能完全被消化,“我們現在非常謹慎,因為我們也有庫存。今年上半年,我收了一百多萬件衣服,到現在還有15%沒賣掉,這對我們來說是很不正常的。”廖亮中說。