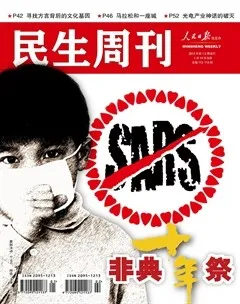

忘卻的“非典后遺癥”

10年過去,對于腦海中不斷回放的非典遭遇,55歲的她依然能夠清楚地記住每一個片段。那些本應漸漸模糊的瑣碎細節,如種牛痘般深植在她的腦海中……

“一開始是膝蓋疼,接著腳后跟,然后是兩個肩膀。發作的話,就跟骨頭里長刺一樣,連床都不敢沾。”2013年1月2日,在北京市望京醫院住院處關節三科的病房里,患有股骨頭壞死的楊志霞正在接受治療。

與她同時住院的還有方渤、張文榮等“老友”,他們普遍患有骨壞死、肺纖維化、抑郁癥等疾病。而給他們打下相同烙印的,是2003年那場世人關注的公共衛生突發事件——“非典”(SARS)。

這個群體是10年前SRAS劫難的幸存者,也是10年后痛苦延續的承載者。在“后非典”時代,他們以“非典后遺癥患者”的身份默默淡出人們的視野。

現在談到非典,楊志霞語氣中已流露出些許的抵觸情緒,眼神不時飄向窗外的斜陽,聲音躊躇而緩慢。

10年過去,對于腦海中不斷回放的非典遭遇,55歲的她能夠清楚地記住每一個片段。那些本應漸漸模糊的瑣碎細節,如種牛痘般深植在她的腦海中……

“人活著,不就過個人氣嗎”

“4月21日、4月26日、5月1日、5月3日。你說多短,14天。大家都說該翻篇了,可不是你們家的事你翻不了篇。”提到父母、弟弟、丈夫相繼離世的日子,窩在病床上的楊志霞往后靠了靠,牙齒不自覺地咬住了嘴唇。

在她的記憶中,2003年的春天是“白色”的,道路空了、商場空了、公交空了、酒樓空了,還有她原本熱鬧的一大家子——11口人,9人感染非典,4人因此喪命。

事情始于2003年4月12日。因照顧發燒的母親、半身不遂的父親,楊志霞兄妹三人,以及各自的愛人,輪流照顧老人去東直門醫院看病、輸液。

“當時,滿世界都在說非典,可沒見周圍誰真的得了。”聽著四起的傳言,楊志霞惴惴不安,本能地不敢把“恐懼”說出口。

但隨著父親、丈夫、哥嫂、大侄子、弟弟、弟媳以及自己相繼發熱,還有醫護人員悄然穿戴上的口罩、防護眼鏡、隔離服,不安的情緒在這個家庭蔓延開來。那時,楊志霞的大哥小聲說了句“這回咱家事大了,要完了”。

為了給母親寬心,那年的4月17日上午,楊志霞拿著《北京晨報》讀道:“北京目前只有30多例非典且全部為輸入型,沒有原發的。”

似有某種預感,在大哥的建議下,全家決定“去醫院檢查也要吃飽飯再去”。17日中午,楊志霞悶上米飯,大哥做了爆羊肉、炒芹菜和西紅柿雞蛋湯。“沒想到,這竟成了我家的最后一頓團園飯。”

被確診后,在北京市胸科醫院治療的數十個日夜,楊志霞沒有睡過一個安穩覺。她和同屋的兩名病友總是斜靠在床上,等待黎明,等待醫生,等待輸液……

“誰也不敢睡,困了就聊一句,聊到5點,就覺得又活過了一天。”

雖然除了已經病逝的母親,大部分親人都住在胸科醫院,但離開吸氧機就無法呼吸的身體條件,已經不允許他們相互探望、照顧。即使聽到丈夫去世的消息,也是樓道里有人喊了聲“楊志霞,給你愛人火化了”。

后來她才知道在那場疫情中,中國有5327人被確定為非典或疑似患者,349人死亡。他們兄妹曾帶母親看病的東直門醫院,早在3月16日就接診了一位曾去香港探親的李姓老人。這位老人正是后來被公開的北京第二位非典確診病例。

“人活著,不就過個人氣嗎?現在家不成家了。”

病愈后的很長一段時間,楊志霞將自己封閉在痛苦的回憶中,拒絕說話、拒絕交流,流淚成為唯一的宣泄方式。半夜,兒子被哭聲吵醒,她只能淡淡地說:“沒事,我想你爸了。”

“活多少年,就要受多少年的痛苦”

看著每頓吃著兩毛錢的白菜、拿著獎學金奮力讀書的兒子,楊志霞開始尋找活著的希望,發誓拿著低保也要把孩子供出來。但“大難不死必有后福”的俗語,恰恰給她開了一個玩笑。

2003年8月,非典消失后的第二個月,科技部設立了一個“863科研項目”,針對SARS展開后續研究。東直門醫院、望京醫院、北醫三院等多家醫療機構成為科研工作承接單位,并開始尋找非典治愈者進行篩查。

就在這次免費檢查中,2004年初,一直雙腿酸疼的楊志霞被確診為患有股骨頭壞死。聽到妹妹的消息,正在排隊等待篩查的楊志霞大哥癱坐在檢查室門口……

“當時一拍片,大夫說你兩腿全部壞死。”無法接受現實的楊志霞,一路從北醫三院哭著回到家。

2004年3月,為了保住雙腿,楊志霞再次住院,接受保守的“介入”治療,即往大腿根的動脈血管里打藥,促進骨頭周圍的毛細血管擴張,一定程度上緩解缺血性壞死的危險。

“治了40多天,發現治不起了。除了醫保,自費要4800多塊錢。”因為喪失勞動能力病休在家,原是燕莎友誼商城后勤部員工的楊志霞,每月只有900元左右的收入,其中還要確保兒子300元的生活費。“大哥也是一樣的病,誰也幫不了誰。”

在治病過程中,她很快發現自己不是個體。病房內外,還有方渤、吳如欣、李朝東、李桂菊、王春秀等病友。

之后的兩年,在陸陸續續的篩查中,共有150余名“非因公”非典后遺癥患者在北京各個地區顯現出來,其中包括楊志霞的大哥、嫂子、弟媳。

這個150余人的群體,有著相同的特征:股骨頭壞死、肺纖維化以及抑郁癥。

“你活多少年,你就要受多少年的痛苦。治這兒了那兒壞了,治那兒這兒壞了,沒完沒了。”久病成醫的方渤,如此解釋為何醫學界稱股骨頭壞死為“不死的癌癥”。“身上就這么幾個關節,都換了,這人不成機器人了嗎?”

今年61歲的方渤,曾一度是媒體的寵兒。2003年,作為“被成功治愈的非典病患”,他曾上過央視“面對面”、“東方時空”等欄目。

當年,方渤家8人感染住院,出院時只有6人。翻看曾經的視頻,他滿頭黑發、身材微胖,雖然因為非典失去了妻子,卻滿懷新生的希望。影像中,他拉著全家去捐獻血清,自己簽署協議,愿意死后捐獻眼角膜,捐出遺體用作醫學研究。

但是,半年后,方渤幾乎與楊志霞同一時間發病,雙腿疼痛,呼吸不暢,并在很短的時間內惡化。2005、2006年,他分別做了兩側的股骨頭置換手術。2009年,醫生從他破碎的右肩關節取出了指甲蓋大小的碎片。

現在,他頭發花白,兩髖各爬著一條30厘米長的疤痕,身形明顯瘦弱。“我全身的骨頭就跟石膏一樣脆弱,骨頭會不可逆轉地塌陷下去,直至癱瘓或死亡。”

“一張動態的名單”

確診后,包括楊志霞、方渤在內的更多非典后遺癥患者聚集起來,他們從陌生到熟悉,從希望到絕望,從孤單到相守。他們從非典中死里逃生,卻從此與疾病同行。

在不斷的治療和自我學習中,這個毫無醫學基礎的群體發現,造成非典后遺癥的“元兇”,是曾經救過他們性命的“糖皮質激素”。

“每天14瓶液,從上午8點,連續輸液到凌晨兩三點。”目前仍需拐杖支撐身體的吳如欣回憶,而她印象最深的是一種名為“甲強龍”的激素。

在那場突發的危機中,為了搶救生命和控制疫情,由鐘南山院士首先提出的糖皮質激素療法曾被大量用于緊急治療,但此方法曾因各地用量不同等原因,引起廣泛爭議。

它如“雙刃劍”般,一面挽救了很多非典病人的生命,另一面卻因為不當的用量導致部分患者出現股骨頭壞死等后遺癥。在北京市政府登記的名單中,非典后遺癥患者約有300余人,其中因公、非因公患者各占一半。

“這是我的殘疾證,已經喪失了勞動能力,現在走路超過10分鐘腿內側就開始疼。”靠著退休金,和老母親蝸居在出租屋里的吳如欣總在想象,如果沒有非典,如果沒有后遺癥,她的人生軌跡又會如何。

在2006年,方渤等病友組織的一次調查顯示,非典后遺癥患者中,中重度抑郁癥患者達到39%,80%因病離崗,60%出現了家庭變故。

采訪中,小湯山醫院、朝陽醫院、宣武醫院曾經的主要負責人均表示,接收的轉院患者中,由于有的在本院外治療不規范,使用了大量激素等,給后續治療帶來了不少困難。

朝陽醫院院長助理、呼吸科專家童朝暉回憶,2003年衛生部推薦方案中建議的日用量是320毫克。而在此后媒體的公開報道中,這一日用量在個別醫院被大大超出。

“當時看到一些激素的使用方法和用量,我就覺得有可能會出現骨壞死的后遺癥。”2003年5月,因為醫護人員緊缺,望京醫院骨科專家陳衛衡作為黨支部書記,被派往潘家園婦幼保健醫院,深入非典一線。

發現問題后,他開始建議望京醫院治療組降低激素的使用量、加入中藥應用,并在2003年撰文提醒政府不當使用激素療法可能帶來的后果。

“當年8月,我就參加了衛生部召開的第一次非典后遺癥工作會議。”陳衛衡介紹,非典過后,衛生部醫政司很快注意到激素治療可能會引發一些問題。

2004年2月開始,陳衛衡作為北京市衛生局“骨壞死與骨關節病”專家組中醫組組長,每周前往小湯山療養院為“因公”感染的非典后遺癥患者治療。

“當時對于‘非因公’的非典后遺癥患者,確實從衛生部也好,衛生局也好,都沒有表示要擴大到社會人員。” 陳衛衡說。

同時,他也強調,2003年底,因為科技部啟動與SARS相關的科研項目,一些醫院開始從科研角度,利用科技部的資金,為篩查出的非典后遺癥患者提供一些治療。

據媒體報道,2004年3月底,衛生部正式成立非典后遺癥專家組;2005年,北京市衛生局正式承認非典時接受激素治療會引發后遺癥,并于當年6月9日下發《關于貫徹落實感染SARS并發后遺癥人員治療工作實施細則的通知》。

“一方面是政府開始關注了,一方面是患者的反復訴求,在雙方面的促成下,免費治療得以擴大到‘非因公’群體。”

在陳衛衡的辦公桌上,《民生周刊》記者看到了幾份不同時間下發的《關于增加非典后遺癥確診患者的通知》。

“這是一張動態的名單。” 陳衛衡說。2008年,望京醫院成為北京十幾所非典后遺癥患者定點醫院之一,而需長期接受治療的患者就達五六十人。此外,從2008年起,中國紅十字會每年都會向每個后遺癥患者提供一些補助,有工作的4000元,沒有工作的8000元。

“如果這些事發生在你身上呢?”

“人們都說不會遺忘,不會忘了我們,但是我做完手術躺在床上的時候,他們都在哪兒?”面對媒體采訪,方渤止不住地哽咽。2008年,他被診斷為抑郁癥,曾在極度絕望的情況下用破酒瓶戳傷了自己的額頭。

在非典過后很長一段時間內,他們被變化過快的世界遺忘。5.12地震、甲型H1N1流感……除了主治醫生,其他人無暇回顧非典,甚至不知道“非典后遺癥患者”的存在。

在這個群體中,康復好的人重新回歸社會,回歸平靜的生活;喪失勞動能力的人,還在遭受疾病的折磨和精神的自我歧視。

“他們生活在封閉的小圈子里。”一個偶然的機會,中國殘疾人雜志社《三月風》主編張立潔,偶然間走入這個群體。2006年末,她隨殘奧冠軍平亞麗等殘疾人代表一起到小湯山療養院慰問正在進行康復治療的“因公”非典后遺癥患者。

“他們對于英模們的演講似乎沒有什么興趣,反而對落實工傷保險這樣的實際問題更關心。”作為媒體人,張立潔敏感地意識到這群人的不同,也驚訝于曾經的白衣戰士坐在輪椅上,精神萎靡,行動不便。

有救治的“因公”非典后遺癥患者尚且如此,那“非因公”患者呢?從此,她將目光轉移到“非因公”群體。

在接觸中,張立潔了解到,與醫務工作者相比,這些“非因公”非典后遺癥患者在一段時間內沒有得到足夠的關注和必要的醫療、物質支持。

“如果這些事發生在你身上呢?”多年來,她用這個問題拷問自己,也拷問著別人。問題的答案,促使她拿起相機記錄下這群人。

2009年5月,《SARS背影——被遺忘的非典后遺癥人群》照片,在廣州美術館展出。這組照片中,每個主角看上去十分平和,但幾乎鮮有人知他們凝重的眼神背后,有一段痛徹心扉的往事,一份余生保障的渴望。

2009年下半年,因為展出照片的牽引,兩名大學生找到張立潔,希望針對非典后遺癥群體做一個社會調查。在機緣巧合下,時任央視“新聞1+1”主持人的白巖松看到了這份調查報告。

“自從央視播了我們的情況,媒體才慢慢知道非典后遺癥,才開始有人關注我們。”至今,非典后遺癥患者仍感謝“無心插柳”的張立潔。

采訪中,方渤告訴《民生周刊》記者,一家不愿露名的企業已答應出資,幫助這個弱小的群體建立基金。“雖然資金很少,但總歸是個盼頭。”

“千萬別到讓人伺候那一天。一旦住院動手術,我們請不起護工;一旦出現意外,同樣患有非典后遺癥的家人怎么辦?”比起自己的身體,讓方渤更揪心的是兩個女兒。

當年,女兒、女婿同時被診斷為非典后遺癥,為了不相互拖累,他們雙雙選擇了離婚。再以后,小女兒遠嫁東北……

“人不能十全十美,也許就是我的不幸,才能保佑我家孩子過得好。”經歷這么多波折,楊志霞的言語中多了一絲“宿命”的意味。“現在最高興的事,就是小孫子的出生,我應該會過得充實了。”