迷途難返

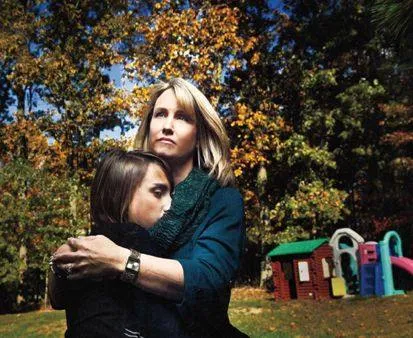

知識就是力量。勞里·漢特很想弄清楚,女兒阿曼達究竟得了什么病。阿曼達的發育一直不正常:肌肉張力差,無法抬頭,比其他孩子說話晚,直到兩歲才會走路。“作為母親,無論孩子有什么問題,始終都會認為自己有錯。”勞里說。

42歲的勞里是新澤西州的一位中學英語老師。為了找出病因,她決定求助于基因測定技術。10年前,阿曼達4歲時在費城兒童醫院接受了第一次測試,結果一切正常;9歲時,她接受了第二輪測試,仍未發現原因。幾年間,阿曼達的身體越來越虛弱,發育更加遲緩,根本無法正常活動,連擤鼻涕都要人幫忙。但醫生安慰勞里,基因測定技術會越來越成熟,查明病因指日可待。

2012年3月,阿曼達接受了第三輪測試,結果發現,她的第1染色體缺少7種基因。勞里以為自己終于找到了答案,但醫生告訴她,這些基因的缺失并不能解釋阿曼達的虛弱狀況,一切仍然是個謎。但是新的問題又出現了。阿曼達缺少的一種基因與一些非常罕見的腫瘤有關,基因專家建議已經14歲的阿曼達接受腫瘤病篩查。就這樣,一波未平,一波又起。更讓勞里意想不到的是,她自己的檢查結果表明,她也缺少這7種基因,也就是說,勞里的另外兩個孩子也存在同樣的基因缺陷。

如今,新型防病抗衰老手段層出不窮,為了健康和幸福,人們不惜一切代價去探尋和嘗試它們。然而,一知半解又常常叫人抓狂,一味地追蹤原本并不存在的威脅,更讓人崩潰。人類基因圖譜既精細又復雜,遺傳學家時常在檢查中獲得意外發現,比如發現受檢者的某種基因有患癌癥或帕金森癥的風險。但醫生有必要將檢查結果悉數告知患者嗎?有些病目前沒有有效的治療方法,知情只會徒增煩惱。家長們又有必要提前告訴孩子,他們的未來將由疾病主宰嗎?誰又能為此負責呢?科技使人更強大,卻也更無助。

基因檢測走進尋常生活

人類基因圖譜于2003年繪制完成,造價27億美元。目前,單人次進行全基因排序檢查的費用是7500美元,但這個價格在持續下降。預計在不遠的未來,全基因排序檢查有望如驗孕一樣簡單易行。屆時只需一茶匙血液,通過一系列操作,實驗室專家便可獲得個體基因圖表。

人們理想中普遍認為,基因分析可以提前預知病情,獲得準確治療方案并采取有效的預防措施。美國賓西法尼亞大學醫學院教授卡特里娜·阿姆斯特朗介紹說,通過對某21種基因進行檢測,可以得知某種特定的化療方式對一部分乳腺癌患者無法起效,既可讓這部分患者免受化療之苦,每年還可節省高達4億美元的開支。

如今,部分基因測定已經走出實驗室,人們可以在家中自行檢測。23andMe公司就為消費者提供DNA分析服務,無需醫生在場可自助進行。23andMe公司建立于2006年,至今已有18萬人接受過檢測,檢查費用也大幅下降,不到百美元。23andMe公司的宣傳口號是“預知風險,未雨綢繆”。如果家長了解到孩子攜帶著一種名叫ApoE4的基因,這種基因預示孩子未來很有可能罹患阿爾茨海默氏癥(老年癡呆癥),醫生就會建議家長阻止孩子從事劇烈的體育活動,以降低患病風險,因為一旦受到創傷性腦損傷,ApoE4攜帶者更易罹患腦病。23andMe公司的合伙人及CEO安妮·沃西基認為,基因研究的趨勢決定了,人類未來勢必在出生時就接受基因定型。她的丈夫,谷歌公司合伙人謝爾蓋·布林就被檢測出發生了基因突變,患帕金森病的風險高達80%。安妮給自己的兩個孩子也做了測定。她的祖母有眼底黃斑變性,當測試報告她的一些侄女侄子也有黃斑變性的傾向時,她給他們每個人都買了高效太陽鏡。她說,如果孩子們被確認有患糖尿病的可能,她會改變家里的食譜,盡一切努力使孩子們遠離疾病。

基因預測的兩難境地

然而,掌握細致豐富的基因信息對人們來說未必是件好事。費城兒童醫院的一對研究者克蘭茲夫婦目前正致力于研究了解患者及家長究竟想獲取哪些方面的基因信息,聯邦政府對此項目撥款880萬美元。他們介紹說,大部分父母想追查孩子患上某種怪病的原因,但是若告訴他們,他們的孩子還是患結腸癌或乳腺癌的高危人群,豈不是雪上加霜?

當醫生得到了一些受檢者并不期待的檢查結果,他們應該如何處理呢?醫生與患者在這個問題上始終無法達成共識。當一位母親獲悉自己寶貝女兒的基因發生突變,極易患上卵巢癌時、當一位父親得知自己具有運動天賦的兒子有得阿爾茨海默癥的傾向時,他們承受的不僅僅是情感上的重擊,更是持續終生的心靈創傷。在克蘭茲夫婦的研究項目中,幾乎所有家長都表示想了解孩子所有可能的患病風險,即使那種病無藥可醫……然而來自生命倫理學家、基因實驗室專家、遺傳學家、兒科醫生及遺傳學顧問等人的看法是:家長們只需要知道那些具有現實意義、對現狀有所改善的檢驗結果。

去年,克蘭茲夫婦實驗室對一個患有疑難病癥的嬰兒進行了基因測定,發現了一種基因突變,該變異有可能讓患兒在40歲左右時患上老年癡呆癥。一石激起千層浪,醫生們對于該不該告知患兒家長爭論不休:這種神經性疾病以便溺失禁、視力與思維能力減退而著稱,至今沒有有效的治愈方法,而告知家屬還會使他們喪失申請殘疾或長期護理保險的權利。賓州大學醫學院的遺傳學教授克蘭茲女士認為“醫學的宗旨是‘零傷害’”,專家們最終決定保守這個秘密。與此同時,實驗室在另一位2歲患兒身上發現了結腸癌風險基因,而早期息肉在孩子7歲時就可能形成。這一次,實驗室專家們采取了不同的處理方式——告知患兒家屬,克蘭茲女士說:“適時恰當的篩查意義深遠。”

醫學工作者們并非第一次為是否如實告知病情而感到為難。以前曾有過不少先例,內科醫師選擇隱瞞親子鑒定的真實結果;為了不給老年患者帶來困擾和不安,醫生們一致決定不告訴老人他患有絕癥……然而,基因問題要復雜得多。假如某一天,你從自行車上摔落,醫生要求拍X光片檢查有無骨折,結果發現相應部位有其他致命性的病變,這種意外發現豈不更令人難過?基因研究技術日臻成熟,近兩年已經可以通過孕婦驗血來測定胎兒的DNA,或許在不久的將來,當測定胎兒有癌癥風險基因時會主張孕婦終止妊娠。為胎兒進行基因測序這聽上去可能很令人興奮,但耶魯大學的訪問學者、生命倫理學家湯姆·莫雷說,“基因測序中存在著諸多變數,并不能以此為據”。

醫生們除了要面對“說”還是“不說”的抉擇外,還面臨著其他的麻煩。一些檢驗結果或許目前并無大用,但在數年或更長時間后卻有可能挽救生命。等待是個讓人頭疼的問題,病人未必一直都處于醫生的關注范圍內,有可能搬家或有其他變化。而且基因測定記錄十分龐大,根本無法進行數字傳輸,實驗室一般會將記錄信息的硬盤快遞給受檢者。對于撲面而來的信息潮,一種基于網絡的新型的大膽嘗試或許可以幫忙解決這個難題。依靠這種方法,人們可以將測序結果進行網絡存儲,并自行決定了解哪些結果,何時了解。譬如,接受了測序的兒童家長可以選擇立即了解所有兒童病方面的結果,然后將其他不明確的結果或成年疾病風險信息進行數據存儲。這種存儲方式具備永久性,并且隨時可以調用讀取。

與風險基因和平共處

勞里·漢特對高患癌風險的檢查結果并不意外。她的母親和姨媽都有乳腺癌,她的弟弟在27歲時死于睪丸癌,這種可怕的家族遺傳病一直如影隨形。她說:“如果有一天我也得了癌癥,我已經能接受這個現實了,但是我不希望我的孩子們也跟我一樣,他們都還那么年輕。”勞里缺少的一種基因增加了她患腎上腺外腫瘤的風險,這種腫瘤通常發病于頭部、頸部、胸部及腹部。發病的平均年齡是30歲,現在她已經42歲了,她決定接受驗血與全身核磁成像檢查,看腫瘤是否已經形成。比起自己和阿曼達,勞里其實最擔憂的是她4歲的兒子萊恩和小女兒凱琳。萊恩一直都很健康,而小凱琳患有先天性遺傳疾病——狼赫塞豪恩綜合癥,這種病表現為嚴重的生理及心智發育遲緩——2歲半時,凱琳還不能說話,不能坐立。勞里的兩個女兒,有一個終生都不可能說話,需要人照顧,她擔心自己如果生了病,沒人來照顧孩子們,還擔心兒子身上遺傳了她的高致癌基因。

自從知道自己身上有基因缺陷,勞里不知哭了多少次。“我對每個孩子的愛都是同等的。但我必須說服自己接受現實:我的兩個女兒永遠都不可能獨立地正常生活,她們永遠不可能駕車外出,不可能上大學或者組建家庭。最令我難過的是,一直以來我把全部希望和夢想都寄托在小萊恩身上,但如果他也有同樣的基因缺陷,我該怎么辦……”勞里曾考慮過不讓萊恩做檢查——一無所知或許比壞消息更容易讓人接受。“但是,萬一萊恩10歲時就發病,而我們毫無防備,我會怪自己一輩子的。”萊恩最終還是接受了測定,所幸,萊恩并沒有同樣的基因缺陷,勞里這才舒了一口氣。

如果勞里的三個孩子都健康無恙,她也不確定是不是有必要了解那些她缺少的基因。毫不知情對她來說也許更輕松,接二連三的壞消息已經令她筋疲力盡,每一次的異常結果都會引發無休止的深度檢查,焦慮、疲憊、憂愁,等待結果的過程是對心靈的另一場折磨。

有人說,基因測定的困境正是目前醫學現狀的縮影。固有的原則與制度早已被高速發展的科技甩在身后,所以,當我們成功克隆綿羊后,才驚醒反思繁衍生息的真正意義。就基因測定來說,對自身有更全面深入的了解利大于弊,但是它的代價太高,情感與經濟可能要承受雙重的損失。提醒準備涉足基因測定領域的人們,迎接您的或許是一場不戰而敗的戰斗。

[編譯自美國《時代周刊》]