“007”之死

詹姆斯·邦德死了。他的尸體還在尋找中,但已無生還的希望。他的墓志銘是:他“以不同尋常的勇氣”為他的祖國服務。結語是:“我不會延長生命來浪費我的時間。”

作者伊恩·弗萊明于1964年宣布了他的英雄之死。關于這位英國情報機構軍情六處(MI6)代號為007的特工,他已經寫了10部長篇小說,也因此聞名遐邇。在小說《霹靂谷》中,弗萊明讓邦德陷入一個自殺謎宮,進入里面的人會受盡痛苦,最終只能結束自己的生命來逃避。邦德已經戰勝了那么多敵人,如果有誰能殺死他,那只有他自己。

但是,那時的007已經是一個世界偶像,他的粉絲想要從他那里得到更多。弗萊明卻在《霹靂谷》出版五個月后去世,邦德作為電影人物卻存活下來。“邦德比他的創造者強大得多。”第六任邦德飾演者丹尼爾·克雷格這樣說,“在兩者的斗爭中,邦德贏了。這之后,還有誰能殺死他?”

和女王同時上臺的007

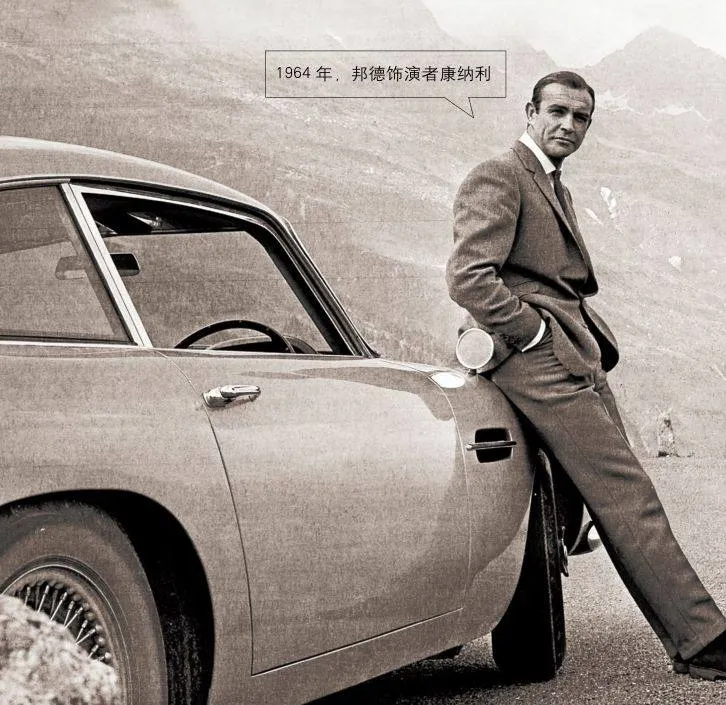

007誕生50年來,共有六位演員飾演過邦德,蘇格蘭人肖恩·康納利、澳大利亞人喬治·拉茲比,之后是英格蘭人羅杰·摩爾、威爾士人蒂姆西·道爾頓、愛爾蘭人皮爾斯·布魯斯南,現在,又輪到一個英格蘭超級特工丹尼爾·克雷格。

2012年10月23日,克雷格出席新邦德電影《天幕墜落》倫敦首映禮,50年前的1962年10月5日,第一部根據弗萊明小說改編的電影《諾博士》上映,從那時起共誕生了24部007電影,創造了約50億美元的票房佳績。《俄羅斯之戀》票房為8000萬美元,《金手指》超過1億美元。1965年12月上映的《霹靂彈》再創新高,收益高于成本15倍,是當時最成功的電影之一。在這50年間,007一再被復制和模仿,湯姆·克魯斯主演的《碟中諜》也正是基于邦德理念。

2012年倫敦奧運會開幕式上,007克雷格在白金漢宮迎接英國女王伊麗莎白二世,和一位“女王替身”縱身跳下直升飛機空降倫敦碗,成為整個開幕式最令人嘆為觀止的經典場景之一。約40億電視觀眾不禁發出疑問:“這兩位,誰才是更偉大的傳奇?”

實際上,女王和007幾乎同時上臺。1953年6月,伊麗莎白二世在威斯敏斯特大教堂加冕的時候,第一部邦德小說也剛剛上市七周。電影中有時會出現掛在墻上的女王照片,這位女君主的眼神仿佛在督促007完成他的使命。

英國帝國夢想破滅后的安慰

弗萊明給他的英雄賦予了50年代的冷戰風格,主調是反對蘇聯及其幫手。冷戰早已結束,但007仍在戰斗,他有著良好的戰斗力,戰勝著如今到處潛伏著的邪惡。弗萊明想借007的戰斗表明最后一戰還沒有打響。出生于倫敦一個銀行家家庭的弗萊明,先后在英國伊頓、德國慕尼黑和瑞士日內瓦學習過。他擔心對納粹的勝利會最終導致英國的失敗,因為戰爭讓大不列顛帝國經濟衰弱,面積持續縮小。

于是,弗萊明創造了一個英雄,以安慰帝國夢想破滅后的英國人。詹姆斯·邦德的使命就是再次證明,沒有大不列顛,地球就無法運轉。倫敦總是會派出一個男人,來拯救人類于毀滅的命運。英國人的自憐有時甚至轉變成滑稽的夸張:比如007規定了法國人喝的是哪種香檳酒,日本人的清酒在什么溫度最好喝。

從大不列顛的土地上俯視一切的國家主義者邦德居然成為世界范圍內深受喜愛的電影英雄,實在是不可思議。也許是因為那些把他搬上大屏幕的人,本身就是個移民大雜燴。制作人薩爾茨曼和布洛克利是法裔意大利人和意裔美國人,導演是出生于上海的英國人楊,負責造型設計的是生活在倫敦的柏林流亡者肯·阿達姆。他們在邦德身上尋找并找到一個能引起快速共鳴的英雄。“邦德四海為家”,丹尼爾·克雷格說,“他踏上的土地就是他的故土。他能瞬間適應周圍環境,對他來說,只有‘外來’這個詞是外來的。”

這樣,邦德成為電影里第一個世界公民。在大多數歐洲人認為生命的冒險就是翻越阿爾卑斯山時,他就已經坐著直升飛機飛遍全世界了。伊斯坦布爾、威尼斯、東京——我們幾乎從未看到電影中的007坐在飛機中:詹姆斯·邦德總是已經抵達的狀態。

消費社會的超級英雄

薩爾茨曼和布洛克利是認識到一個系列電影英雄能夠帶來多大商業潛力的第一批電影制作人之一。自60年代中期起,一個全新的工業起航,邦德啤酒杯墊、邦德襯衫、邦德男士香水紛紛出世。

邦德成為消費社會的超級英雄。他的Q裝備是新產品線的樣機,這樣他成為資本主義最炫的產品測試者。他試駕最快的汽車,試戴最靈敏的手表,用它們做一切他想做的事情。邦德解放了今天人們的產品和商品物戀欲,百萬人開始渴望公開展示他們的新iPhone。

邦德玩最新的玩具,直到把它們全部拆成一個個零件。“邦德從來不會好好保管別人給他的東西”,《量子危機》制片人芭芭拉·布洛克利說,“他使用它們,讓一切東西物盡其用,當他用它們達到了自己的目標,就會把它們扔掉。”邦德似乎不依賴于任何東西、任何人,即使是他所鐘愛的Beretta手槍也不例外,這讓他無比性感。

邦德是流行文化的紀念碑,長期以來一直有手表、汽車甚至煙斗以他命名。007是“所有白日夢的中心”,早在60年代中期,作家金斯萊·艾米斯就這樣寫道。詹姆斯·邦德鼓勵我們與眾不同。其他流行文化的英雄,比如超人,都是在悲哀無聊的雇員生活之外有一個激動人心的第二身份。而007的工作日就是冒險日,他是有著幾百萬預算的揮霍者。享譽世界的哲學家、文學批評家和小說家安伯托·艾柯試圖研究007的內心世界,卻發現“這個人沒有心”,最多“只對生理學家的研究有用”。詹姆斯·邦德是一個巨大的謎團,一個有殺人執照的黑匣子。

他來自哪里,父母是誰?他的童年怎樣?他第一個女朋友是誰?他的夢想是什么?我們可以把邦德電影一部部看下來,沉醉其中,卻不會提出其中任何一個問題。007是一個幾乎沒有過去的男人,也許正因為如此,他才能把未來牢牢地握在手中。

007的心理問題

第一任007肖恩·康納利飾演的邦德是一個和自己完全和諧的人。他從不責備自我,隨時釋放欲望。他有時喝馬提尼,有時引誘女人,有時殺人。他的理智是純目的的,他的字典里沒有“自我懷疑”和“道德上的斟酌”。

男人想像邦德一樣,女人則想擁有一個像他那樣的男人。康納利去日本參加新聞發布會時,沒有戴假發就準備走出旅館房間,薩爾茨曼最終阻止他以這樣的面貌出現在記者前,因為公眾不應該知道這個有著世界上最性感胸毛的男人居然是禿頂。

康納利的邦德,這個60年代末的永恒戰斗者本身就是一個歷史遺物。現代男人已經完全不一樣:他們長發披肩,吸毒,唱著和平歌曲,現代的英雄主義已經和武裝斗爭無關。邦德從一個喜歡把整只軍隊帶入技術裝備戰役的軍隊將領,成長為一個單槍匹馬的高科技游擊隊員,隨時隨地準備戰斗,全天24小時不休。他熟知各種恐怖形式,并知道該怎樣戰勝它們。

然后,“9.11”來了。“恐怖主義不再是幻想,而是現實。”布洛克利說,“在間諜的世界,人類智慧才最關鍵,間諜電影也得考慮到這一點。”2006年,制片人布洛克利和威爾森啟用丹尼爾·克雷格,改編弗萊明的第一部小說《皇家賭場》,開始講述邦德的早年。

這是對人物的全新塑造,邦德有了心理深度。他終于能夠感知疼痛,知道愛人。他變得嚴肅,甚至冷酷。克雷格的第二部邦德電影《量子危機》只關乎007的私事——他想復仇,因為有人搶走了他生命中最愛的女人。

“邦德是一個宣誓的騎士,他必須和邪惡力量戰斗”,布洛克利說,“他必須執行他的使命,還得參加接下來的戰役。他的生活并不幸福。”“邦德是孤兒,他的父母死于車禍”,威爾森說,“他經常轉學,需要重新適應環境。他的內心世界是多層面的,我們想三維立體地展示他。”他們真的是在說007嗎?是的,這是真的。

克雷格認為邦德“被魔鬼追逐,但能和它保持距離”。他說:“邦德在逃避魔鬼的追趕,我想給觀眾看看,邦德是怎樣打這場內心仗的。”但是,邦德能成為一個流行英雄,難道不正是因為他從來不會有心理問題且家族根源無從查究?因為他沒有可以依附的家,沒有羈絆他的家人,沒有能阻礙他的存在?因為他根本不是人?

新電影《天幕墜落》中一開始,邦德就從高處墜入水中,差點淹死。和死亡如此接近,50歲的邦德不再不死,他以會死的身軀向我們走來。

[譯自德國《明鏡周刊