黑白紅 張安樂的意外人生

6月29日下午兩點,從上海起飛的國航CA197航班準點抵達臺北松山機場。張安樂特意挑選了這個航班,相對于桃園機場,松山機場距離臺北市區更近,方便媒體記者前來。

和之前設想的一樣,機艙門一開,幾個全副武裝的“霹靂小組”成員就沖了過去,給張安樂扣上了手銬,他沒有任何反抗,在一群警察的簇擁下,被帶進專門的通道,押解到臺北地檢署。

張安樂穿著黑色的唐裝,非常配合警方行動,臉上帶笑,經過大批記者面前時,手里揮動著一本藍色的小冊子,封面一欄醒目的黃色中寫著“和平統一”、“一國兩制”。17年前,他為了逃避牢獄之災離開臺灣,17年后,他帶著手銬,對媒體說:“臺灣的鄉親,我回來了。”

機場外,一千多名中華統一促進黨的黨員揮舞著紅色的旗幟為他助威。張安樂是這個黨的總裁,警方扣押他是因為他還處在“組織犯罪”和桃園機場綁標案的通緝期內。

差不多所有的臺灣媒體都來到了現場,SNG直播車和電視記者都在忙碌著,六百多名警察維持秩序。接下來連續幾天的新聞都有他的畫面,關于他的過往和今后去向,藍綠名嘴們爭個不休。

這個人,坐過國民黨的牢房,在美國重刑犯監獄里待了十年,被大陸公安監控和訓導過。從某種意義上說,由他翻盤的“江南案”影響了華人世界的進程。

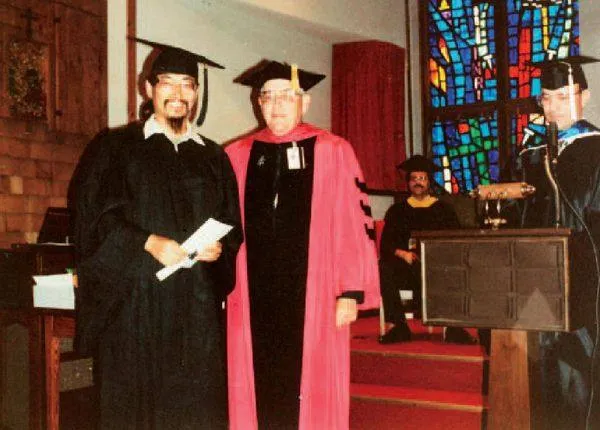

盡管身上有太多的傳說和秘密,但66歲的張安樂給人的第一印象是像大學教授,而不是竹聯幫的“精神領袖”。他身材高大,戴著一副無框眼鏡,并不總穿黑色衣服。頭發已經大半花白,這兩年日漸稀疏,身材微微發福,但保持得還不錯,這可能要歸功于每天晚上沿著深圳的海邊走兩個小時。他前后在臺灣和美國拿了5個本科學位,還有兩個肄業的碩士學位,說起話來慢條斯理,各種掌故和典籍知識信手拈來。談到江湖往事時,“一槍把他打了,手給砍了”,聲線不變。

回臺第一天的晚上就以一百萬新臺幣交保,這個結果是他事前沒有想到的,原本以為會先被關上兩三個月,甚至兩三年。雖然明知還有漫長的官司要打,但走之前他想的是“(坐牢)唯一不方便的就是衛生習慣,畢竟年紀大了。吃住沒要求,有書看就好,限制了我的空間,限制不了我的時間”。

我們第一次見面是在一場說不清的飯局上。作為主人,他侃侃而談,話題涉及兩岸局勢和當下時政話題,客人有他的同學——現在是美國大學的數學教授、臺灣某位政治人物的代表、東莞的一位臺商協會會長、他的好朋友和事業伙伴張夢麟、一位竹聯幫輩分不低的大哥、兩個記者以及一位國保大隊長。

點菜時,他照顧到了每個人的口味,自己吃得很克制,也不勸酒。身為幫派大佬,張安樂不抽煙喝酒,一輩子不碰毒品,卻因“販毒罪”而被FBI關了十年。他說這是自己一生中最大的冤屈,但都過去了。

這場飯局被安排在他在深圳辦公室樓下的酒樓。他還有一個身份是韜略集團總裁,這是全世界運動頭盔最大的生產商。他的生意還包括旅行社和茶葉,但并沒有投入太多精力,交給了股東和朋友打理。辦公室里有各種不同的關公像、日本武士刀、盆栽的矮竹和竹子畫,以及塞得滿滿的幾大書柜。

中國近現代的書籍占據了書柜的很大部分,張安樂說自己最大的愛好就是讀書,喜歡研究國共兩黨歷史。他看過南京大學高華教授的《革命年代》,以及關于延安整風的講座視頻。他覺得高華的觀點還是偏頗,對國民黨批評太多,他認為國民黨在大陸失敗主要原因是輸在土改上。

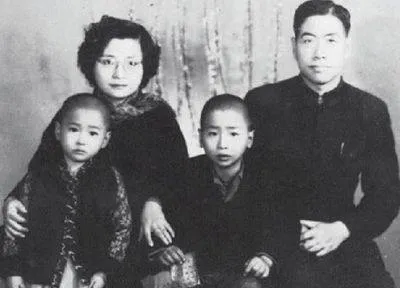

王豐是臺灣資深傳媒人,也是張安樂多年好友和傳記作者。在他看來,張安樂有著極強的大中華情結:“他生在大陸,在臺灣算外省第一代,自小見到的是國破家亡、滿目瘡痍,上學都是學大陸歷史、地理,這種情緒有獨特的時空背景,是沒辦法復制的。”

總體而言,張安樂是一個有著濃重大中華情結的自由主義者,如利益集團、官員貪腐等大陸存在的問題,他看得很清楚,也非常明白《炎黃春秋》和“烏有之鄉”的立場。他認為再給大陸30年,中產階級社會就會形成。

在他看來,現在的中國處在前所未有的盛世之中,臺獨則是一顆不可預測的炸彈。“如果臺灣宣布獨立,大陸領導人怎么辦?不打,影響內部穩定。打,則后果難以預料。”

和經濟學家郎咸平吃飯時,張安樂顯得非常樂觀。他指著陪同的秘書說:“教授,你從經濟微觀角度來看很悲觀,經濟我不懂。這位王小姐(他的秘書)是個美女,但是如果你用顯微鏡一掃皮膚,發現坑坑洼洼。我從歷史宏觀角度看大陸還是美女,我是樂觀的。短短30年,沿海基本發展成中產階級社會了。中產階級的定義是擁有獨立經濟條件和獨立思考能力。最好的例子就是王小姐,十幾年前下火車來深圳就帶著兩百塊人民幣,現在房子車子股票都有了,她已經變成中產階級。”

繞不過的“江南案”

林竹(化名)在電話里告訴我:“狼哥是竹聯幫的精神領袖,雖然他已經不過問江湖的事情,但我們還是會打電話向他匯報,特別是遇到糾紛和人事問題。”林是竹聯幫排前幾名的大佬,在臺北,他晚上一個電話就能把國民黨、民進黨的黨團召集人和立委喊到一起喝酒。

張安樂在竹聯幫輩分極高,綽號“白狼”,他被普遍視為是幫內“大腦”。上世紀70年代,竹聯幫遭受第一次重大打擊,總堂主陳啟禮入獄服刑。張安樂提議在幫內開設分支,以加強幫派總部對龐大組織的控制。在竹聯幫招募人員、訓練計劃與制定幫規的過程中,他起了重要作用。

他的同學、朋友張夢麟說:“如果狼哥不離開臺灣,竹聯幫的天下就是他的。董事長(陳啟禮)出來后,也說讓他來統領。”

張安樂輕易放棄了這一切,他回憶說:“以前列寧說過一句話,從莫斯科到巴黎最近的路是,莫斯科—北京—加爾各答—巴黎,這是鄉村包圍都市的意思。所以我覺得從臺北到北京最近的距離是臺北到美國,再到北京。我必須得到美國的知名高等學府拿到一個學位,然后以留美學人的身份回到大陸,現在叫海歸派了。不然你一個竹聯幫某某人到大陸算什么啊。還有就是董事長的魅力無人匹敵,竹聯幫有他就夠了。”

他一方面和兄弟應酬,忙于幫中之事,同時還去上托福考試的補習班。兩年后,他先到美國內華達大學,再赴斯坦福大學讀碩士。

在斯坦福,他見到了第一批來自大陸的留學生,他很想結識這些穿藍色中山裝、騎自行車的年輕人。有一次,王炳章去斯坦福大學演講,臺灣的海外工作委員會發動灣區的中國留學生去捧場。張安樂回憶說:“王講的還都是民主abc,我說不要講為什么要民主,你告訴要怎么做。王說了之后,楊明輝站了出來,他說我承認我們大陸現在落后,所以我們要好好學習回去建設我們的國家,你這樣講是在侮辱我們的國家。楊明輝講話的時候出自內心,眼睛里都是淚水,后來我才知道他是斯坦福留學生的黨支部書記。我看了很感動,臺灣留學生風度不好,噓聲一片。會議結束后我去和楊明輝握手,聊天,就這樣建立了關系。”

后來,他主動提出開車帶大陸留學生去shopping,提供各種幫助,先是遭到拒絕,不久,他們接受了他的幫助,開始接納他。

和在臺灣的日子相比,張安樂被大陸留學生的報國熱情所感染。張夢麟當時也在洛杉磯,他回想那個場景:“我們都非常年輕,都年少輕狂,都有理想和熱血。”

王炳章一直想影響大陸的公派留學生,托人找到張安樂要大陸留學生的地址,要寄雜志。張安樂拒絕了,他說:“這些人將來可能三分之二會留下來,但只要有三分之一或者四分之一回去就夠了。他們和你們接觸,就上了黑名單,只能留下來,楚才晉用,只能為美國服務了。”

為了籌集學費,他暫時休學辦餐館,并竭盡所能幫助大陸留學生。張夢麟跑去他在山景城租的房子,被嚇了一跳,沒有床,只有床墊。

他想盡量避開政治,但他的身份注定了很多意外的發生。第一次回臺省親,就被關進警備總部,理由是臺獨。第二年暑假,他去香港見了從大陸來的表嫂,張夢麟給他打電話:“先不要回臺灣了。”這次的理由是“通匪”。他知道,在香港時他被臺灣情報部門監控了。

張安樂的表嫂出生在延安,父親是越南共產黨高級干部,一生加入過法共、聯共、中共和越共,最后因回國革命而離開中國妻女。胡志明來中國訪問時,都是表嫂前去獻花。張安樂的姨夫是擔任過中央黨校黨委書記等職務的高干,他的表哥則是一名不折不扣的“紅二代”。

1982年,魯迅的長孫周令飛為愛情投奔臺灣,臺灣的情報部門找了張安樂的同學去游說他,試圖讓他“策反”表哥。他拒絕了情報部門的要求,“我是兄弟出身,不可能做這個,這叫出賣人家對你的信任。我表哥那么信任我,你讓我說去做,不可能。宋美齡和宋慶齡還是親姐妹,讓他們去好了。”

“親匪”的名聲也因此傳了出去,他猜測,這是1984年10月陳啟禮沒有聯系他的原因。

1984年10月15日,在“國防部情報局”的安排下,竹聯幫總堂主陳啟禮帶領幫內成員吳敦和董桂森,在加州槍殺了美籍華裔作家劉宜良(筆名“江南”)。他之前出版的《蔣經國傳》被普遍認為得罪了臺灣官方,但事后人們發現他還可能是一名多重間諜。

這起案件的細節,到今天都沒能被梳理清楚,隨著一些當事人相繼離世,真相更是難以追查:劉宜良的真實身份、被殺原因、幫派力量如何和情治單位走到了一起、一清專案和該案的關系……

事發之前,張安樂不知道陳啟禮的計劃。董桂森原本住在他家里,和張夢麟一個房間。那天一早,董被人接走。直到中午時,另一個住在這里的兄弟告訴張夢麟,董桂森走之前對他講,這次出門是為了董事長(陳啟禮),如果出了事,幫忙照顧在臺灣的家人,董事長還特別叮囑不要告訴白狼。

張安樂得知后,第一反應是“要出大事了”。

第三天,陳啟禮帶著兄弟們回來。張安樂很快發現他們的房間堆滿了刊登劉宜良被殺新聞的報紙。他對辭行的陳啟禮說:“小心被滅口。”陳啟禮說:“沒事,我有一卷錄音帶。”張安樂建議他們三人留一個在美國做牽制,但臺灣方面一定要讓他們回去。

不到一個月后,傳來消息:臺灣開展大規模掃黑的“一清專案”行動,由安全部門和警方執行,陳啟禮和吳敦被關押在警備總部軍法處,董桂森跑路去了菲律賓。

這個消息激怒了張安樂,張夢麟說:“除開他和陳啟禮的兄弟情誼外,他看得更遠,不能夠這樣默許有人犧牲,被政權當作工具來使喚。”

這卷錄音帶成了張安樂手中惟一的籌碼,原本可以置身事外的他也被卷入了這場漩渦之中。他說:“我們本不想拿出錄音帶,那是玉石俱焚。找了我們認得的一個教授,文工會的副主任魏萼。我們說手上有錄音帶,必要的時候會公布。我們的條件是董事長和吳敦從警備總部轉移到司法受審,因為殺人是事實了,我們也懂法,轉移到司法讓他們有發言的機會。在警備總部可以隨便說你脫逃然后殺了滅口,還有停止追殺董桂森。一清專案抓到的人有案的送司法,沒有的就放了。

魏萼跑回來見了‘國家安全局長’汪敬煦。刺殺事件是‘國家情報局長’汪希苓安排的,臺灣的情治系統最高是‘國安局長’,是上將,而汪希苓是‘情報局長’,是中將,他想江南案處理好了,可以升上將。大汪與小汪有矛盾。一清專案由大汪來負責,魏找到大汪,大汪一聽,驚天欣喜啊,還有這么一回事啊,正好可以整小汪,很快就派人找了我們。

我們的目的還是救人,而且不要傷害到臺灣。我們在林肯plaza交了錄音帶。第二天一看報紙,怎么小汪被抓了。我之前沒提小汪,FBI打電話問怎么回事,我說我拿了幾個月,剛給你們就出事了。

我們不相信FBI,他們和臺灣的關系從戴笠時代就非常密切,我們搞巡回記者招待會。我覺得錄音帶分量還是不夠,小汪畢竟是家臣,是可以犧牲的,后來也果然抓了。我們又不能動蔣經國,那會威脅到臺灣安定。我們只能挑出蔣孝武,畢竟虎毒不食子。我們就說我們還有第二卷錄音帶,其實我們沒有。”

蔣孝武是蔣經國次子,當時負責情治系統,被普遍認為是蔣經國的接班人。張安樂在CBS《60分鐘》接受采訪時,將暗殺主使人矛頭引向了蔣孝武。外國政府情報部門派人到美國本土暗殺一名美國公民,這個消息極大震動了美臺關系。

在此之前,參與“江南案”的“軍事情報局長”汪希苓、副局長胡儀敏、第三處副處長陳虎門已經被逮捕,但蔣孝武還是被外放到日本和新加坡,遠離了權力中樞。

這場風暴引發的連鎖反應還遠不止人事上的變動,因這件事引發的海內外壓力,1985年底,年邁的蔣經國公開表示“蔣家人今后不能也不會參選‘總統’”,并在隨后宣布解嚴,開放報禁和黨禁,臺灣的民主化進程開始大大加速。

另一個結果則是誰也沒有想到的,大批本省角頭和外省幫派頭領被集中批捕,促成了角頭大聯盟,為90年代臺灣的“黑金政治”埋下了伏筆。大批江湖大佬的集體入獄,也直接誘發了幫派內部權力重新洗牌。當90年代大佬服刑歸來,他們發現,一個全新的時代開始了。

受“江南案”拖累,張安樂被以“走私毒品罪”等數罪并罰,判處15年監禁。他此后一再聲明,自己是兄弟,但絕對不碰毒品,他是被FBI構陷的。

紅色根據地

“我回去就是為了這本小冊子。”張安樂指著一本藍色封面的小冊子告訴我回去的理由,“你要記住,我完全可以不回去的,我在這里過得很好。只要這本小冊子出現在鏡頭里,我就贏了。”

這是一本宣傳“一國兩制”對臺灣的好處的宣傳材料,雖然不厚,但編寫花了很長時間,一直在修修改改。3年前,張安樂的母親在深圳去世,從那一刻開始,他就準備回臺計劃。最后他是以大陸居民身份拿到了入臺證回臺,而不是像其他臺灣人用臺胞證。

到了臺灣之后,他高舉手冊不放,從戴上手銬到進入臺北地檢署,他一直拿在手上爭取曝光率.交保之后開記者會,秀的還是這本手冊。翻開這本文宣材料,首先看到漫畫“臺灣的未來,只有跟大陸和平統一,才是唯一的出路”,再配以各種論述。

在他的計劃中,接下來要在臺灣大規模派送這本小冊子。

張安樂是中華統一促進黨的創始人、總裁,該黨2005年在臺灣注冊成立,是臺灣第一個公開宣傳統一的政黨,前身是2004年成立的保衛中華大同盟。

2008年11月,海協會會長陳云林首次訪問臺灣,立刻激起綠營民眾嗆聲。陳云林下榻的圓山飯店甚至掛起了防蛋網,對每一個進出飯店的人員進行嚴格審查。即便如此,依然有大批綠營人士利用各種形式想突破進來。就在這種情形下,張安樂出動了大批黨員揮舞五星紅旗前來支持。

此后,陳云林2009和2011年訪臺期間,張安樂都在深圳遙控指揮黨員前去為之站臺,在陳云林經過的地方,高喊“歡迎陳會長,下次再來”,并多次和綠營示威者產生沖突。

連戰2005年到大陸訪問,在機場遭遇大批綠營反對者,一大批支持連戰的“黑衣人”和綠營人士發生肢體沖突。2009年,臺灣爆發“八八風災”,達賴喇嘛到臺灣訪問“消災祈福”,又是一大批黑衣人沿途抗議。

這背后,都是張安樂的統一促進黨在行動,也讓這個人數并不多的政黨在臺灣頻頻引爆話題。紅色的理念和黑色的裝扮,這兩種顏色在臺灣都不受歡迎,不過這并不影響統一促進黨在臺灣生存。

臺灣在成立政黨方面采取的是報備制,現在有兩百多個政黨。統一促進黨成立時,還是陳水扁在臺執政,為了應對“漂白”的外界議論,張安樂找了朋友林正杰做主席(現在是榮譽主席)。

林正杰是本省人,民進黨的創黨元老,早年曾和陳水扁、謝長廷一起并稱“黨外三劍客”,有著“街頭小霸王”稱號,后來積極支持統一,和綠營戰友決裂。

上世紀九十年代,張安樂從美國坐牢歸來,根據臺灣法律,還要再審一遍。此時,透過陳啟禮和吳敦,他結識了時任立法委員的林正杰。林為張安樂的案件積極奔走,協調“法務部”等各部門。林和陳、吳曾經關在同一個監舍,他評價這兩位獄友:“對國民黨就是愚忠。”林正杰說,當年在綠島囚犯主要就兩種人——動拳頭的(幫派兄弟)和動筆頭的(不同政見者),大家相處時間長了,自然成了朋友。

對于黨的定位,林正杰認為統一促進黨應該是一個理念型政黨,而不是選舉型政黨。在臺灣目前選舉制度下,“中央層級”的立法委員選舉采取“單一選區兩票制”,即在選區內,選民既選人又選黨,這種選舉制度很容易造成兩黨制,擠壓小黨生存空間。2014年臺灣開始“七合一選舉”,“直轄市”議會議員、縣市議員及鄉鎮市民代表都是“復數應選名額”,即在同一選區內,候選人只須獲得比例較小的得票率,就可當選。這或許給了統一促進黨在政治上的空間。

因為幾起沖突新聞,統一促進黨開始被臺灣人知曉。林正杰告訴本刊記者:“對付臺獨也要有自己的武裝力量,許信良當過民進黨主席,都還被綠營打。”

在護送連戰、組建“天使隊”保護施明德等事件中,都是林正杰提議,張安樂反倒有所顧忌,而并不主動。林正杰開玩笑說:“白狼并不反對,否則他怎么做兄弟,只是沒我狠,我比他還像流氓。”

在綠島坐牢時,林正杰讀了很多馬列的書,他的結論是,“政治不是請客吃飯,絕對的和平主義行不通。以前統派在臺灣去關帝廟拜拜都會被人打,哪里有你抬頭說話的機會。”

張安樂的構想是開辟“紅色根據地”,他要利用幫派和自己的人脈在南臺灣創建“紅色據點”。他說:“我們參選沒有得失心,參選是要培養紅色資源,這樣紅色陣營才敢落地生根。這不是唱高調,臺灣政治人物都很現實的,有了紅色選票他比你還紅。”

統一促進黨現在有三十多個黨部,據稱有上萬人的規模。在張安樂的計劃里,先透過各個黨部為勞工做事,吸引勞工,然后開設服務站,直接服務在地民眾。他說自己做的是“政治公益”,“我回去的目的,就是要先做社會公益,這是馬上感受到的,然后會體會到你的政治公益,我們做公益是打五星紅旗的。當然社會公益要有資源,我以前常常建議大陸,不要整天去買那個買這個,而應該想辦法從公益著手。”

他對于大陸對臺政策有自己的見解:“大陸現在給臺灣送了很多資源,基本上送到南部綠色地區,但為什么不給我們呢?這好比牛奶工廠是紅色的,可是現在用綠色的奶嘴送牛奶,老百姓怎么看嘛。如果以后用紅色的奶嘴送牛奶,會讓紅色力量在臺灣壯大,這很現實。今天是我們下單派送,你慢慢就跟我們靠攏了,這一定的,人是感情動物。”

曾經有臺辦官員問張安樂,民進黨縣市長在高雄請達賴吃飯,有沒有云林縣長蘇治芬。他回答“當然有”,大陸輸送資源到南部臺灣,這反倒成了綠色政治人物的政績。馬英九去云林走訪時,說我上臺后改善兩岸關系,云林鄉親的農產品才能登陸到大陸。可蘇治芬說:“對不起,馬總統,是我賣出去的,不是你賣出去的。”

張安樂拿這個案例舉證,他說:“蘇治芬沒說錯啊,深圳給他一個點,上海也給他一個點。可云林老百姓認誰?只認蘇治芬,票數開出來綠油油的。”

搞政治勢必需要資金配合,林正杰說:“我們沒拿過共產黨一毛錢,白狼都是用自己的錢,他這種人也算絕無僅有。每次抗爭都要抓人,律師費和交保費都是白狼自己出、自己籌。”回臺灣的計劃已經籌劃了3年,為了日后的經費,張安樂賣了一套深圳的房子。

和大陸的關系,一直成為綠營人士抨擊張安樂的理由。他的一位朋友曾經幫他聯系河沙生意,這是建筑業的必備材料,臺灣不出產,要從大陸進口,但這筆生意遭到了一些對臺部門的推諉。統一促進黨最早在臺灣舉行活動掛出五星紅旗,也被有關部門打了招呼。

張夢麟說:“我們從來也不否認他在大陸有一些關系,因為有這么一種關系也認識了一些朋友,誰都有關系。可是,最重要的是你在大陸到底有沒有作奸犯科。我們問心無愧。”

2008年立委選舉時,國民黨需要在高雄拿下一個重要據點,一旦選上,指標意義甚至大過實際意義。統一促進黨北部黨員南下,結合南部兄弟,一起為這位候選人掃街拉票。一位高級黨工說:“臺灣的選舉要買票,XXX也一樣。如果說沒有這些兄弟力量的介入,早就被打出來了。我們如影隨形,對方根本沒有辦法去賄選,又不能用暴力來驅逐我們,我們可以以暴制暴,可以還擊,我們有自衛的能力。”

張安樂并不否認兄弟力量對于黨的作用:“如果沒有竹聯這個后盾,這個黨今天不會發展到今天這樣。我們2004年成立的時候,公權力在綠營手上,暴民也在他那邊,誰敢來參加啊,只是兄弟來支持。”

兄弟和黨員的雙重身份給這個政黨未來發展埋下了很多變數,臺灣媒體做過報道,一些“堂主”黨員進行暴力討債,而另有幫派黨員以黨派為誘惑,誘使年輕人從事非法活動。

對于這些現象,林正杰回應說:“關于黨員犯罪,就事論事,該怎么判就怎么判,應該根據行為而不應該根據背景。”

一位高級黨工對我表達了擔心,他說:“張安樂常年在深圳遙控指揮,他很容易被一些低素質的黨員蒙蔽。很多黨員就在黨部里公開打牌,而且欺負另外一些黨員。張安樂當年改革了竹聯幫,但他現在還要去學會如何組織一個現代政黨。”

意外的兄弟生涯

我們的話題談到陳啟禮和紅樓會議時,張安樂的聲音激動了起來,這是我見到他惟一的一次激動。

1981年,香港功夫明星王羽在臺北天竺餐廳和四海幫惹上了麻煩,后來演變成竹聯幫與四海幫的廝殺,沖突甚至引發到法院的法警室。11年前,正是因為類似的“陳仁案”,竹聯幫遭受重大打擊,張安樂不想看到歷史重演,就打電話給已經退出江湖的陳啟禮。

他們請了很多媒體記者說明情況,在臺北紅樓劇場二樓的清香潮汕沙茶火鍋店里,陳啟禮帶著女朋友去了(偶像劇明星陳楚河的母親,菲律賓觀光小姐)。張安樂清楚記得陳啟禮說的話,以至三十多年后,復述時聲音哽咽起來:“董事長說,將來蔣經國先生走了,萬一政權落入臺獨手里,把黨政軍都收編了。到了那個時候,我要出山。我寧愿臺灣被共產黨統治,也不要被臺獨拿走。”

陳啟禮開始重整竹聯幫,開設8個堂口,走組織化和企業化方向,其他幫派紛紛效仿。此時臺灣經濟開始起飛,蔣經國推出“十大建設”等政府公共工程項目。幫派兄弟開始大量進軍工程界,綁標、圍標,染指建筑業。

張安樂說:“董事長重新出山和美麗島事件刺激有很大關系,他已經看到地方勢力的崛起,就會有意去結交。他搞的俱樂部,宋楚瑜也填表加入。他和蔣緯國關系很好,每個星期都會一起吃飯,已經到了隨便吃吃水餃就好的地步。他那個時候已經隱隱約約有了杜月笙的意思了。1981年,他還是大中華主義,當時臺灣左手反共、右手反臺獨,蔣經國處理美麗島就是說他們是共黨。很多人都沒有想到獨和共要選哪一個,但是他想到了,而且做了選擇。可是到了1983年4月,我發現他已經從大中華主義,變成了大中華民國主義。中華民族主義是不論國共,都是中國人。中華民國主義是中華民國代表中華民族。”

在張安樂看來,正是和蔣緯國和宋楚瑜這些高官走得太過密切,陳啟禮的思想開始發生變化。此時臺灣對于打擊組織犯罪的呼聲不斷高漲,陳啟禮與情治單位的接洽有了自保的考慮,而軍公教子弟背景的他,也被看作是“忠黨愛國”的“民間義士”。劉宜良的多重間諜身份,也為兄弟出身的陳啟禮所不齒。

張安樂說外省子弟在臺灣有3個傳奇——“馬英九,外省孩子選上‘總統’;郭臺銘,白手起家成為“首富”;我們董事長,獨生子、法官子弟、書香門第,又沒有眷區作后盾,打出一片天地。”

和陳啟禮一樣,張安樂出生在一個外省教師家庭。他的父親是大學教授,而母親是著名中學北一女的老師。當兒子讀書時混兄弟,他的母親怎么也理解不了,“我們在大陸的時候沒有這些東西啊,青紅幫都不是中產階層和知識分子家庭出身。”

1949年,國民政府播遷來臺,兩百多萬外省人來到了這個陌生的島嶼。經歷了“二二八事件”之后,本省人對外來掌權者懷有警戒之心,而外省子弟為求自保,自然就以各種形式抱團。

與此同時,國民黨政權吸取在大陸期間教訓,嚴密控制學生運動,年輕人的精力無處發泄。和張安樂同一年出生并有著相似成長經歷的導演楊德昌后來拍了電影《牯嶺街少年殺人事件》,“小公園幫”和“217眷村幫”的爭斗就是張安樂們少年時代的寫照。

與大陸不同,幫派大哥在臺灣并不受人鄙夷,國民黨兩位領袖孫中山和蔣介石就曾經加入過洪門和青幫。青幫大亨杜月笙因在抗戰期間的表現,也被社會肯定。

1995年,坐完十年美國黑牢的張安樂回到臺灣。此時的臺灣幫派背景發生了新的變化,國民黨放開各級選舉,民進黨憑借理想主義和清新形象開始占據各個舞臺。李登輝為了贏得選戰,并應對黨內反對派,開始拉攏各個地方派系。政治、金錢和暴力開始勾結在一起,黑金政治成為臺灣民主的污點。

美國新澤西州立羅格斯大學教授陳國霖是研究華人幫派的專家,曾在臺灣做過多年實證研究,遍訪警政人員和一百多名黑道大哥。他在2004年指出:在臺灣,幫派分子、企業家與政治人物之間的勾結,成為黑金政治發展的主要原因。企業家的錢可以幫助政治人物買票,而幫派的恐嚇可以確保買票的效率。對于企業家而言,與政治人物交往有利于獲得政府工程,幫派則比司法更有效率解決糾紛。當上層社會與黑社會的關系增強后,一旦在政治經濟制度結構產生大改變時,黑社會成員就可以努力轉變他們的犯罪人身份,成為合法生意人。對他們而言,得到另外一個合法生意人身份,辦起事來和恐嚇者的身份一樣有效。

在臺灣,政治人物、企業家和幫派分子的三重身份有可能會集于一個人身上,而這種現象卻又不能簡單理解為民主的失敗。

本刊記者曾采訪過臺中市“角頭”立委顏清標,這位臺中“海線”大哥甚至還有宗教領袖的身份。作為一名民意代表,顏清標的每一票都是來自選民,他每天重要的工作就是跑各種婚喪嫁娶的場子,以及向地方和“中央”政府為選區爭取項目。這種“務實”為本鄉本土(可能也在為自己牟利)的政治人物很難不受歡迎。2012年顏清標因貪污而被判入獄后,他的長子還能贏得立委補選。

陳國霖教授分析認為,在臺灣,黑道人物是很好的助選人。不僅因為他們的人格特質受到選民歡迎,還因為他們在涉足地方政治前,長久以來在地方上已經有了很大的影響力。地方民眾有糾紛時,通常會轉向黑道求助解決,而不向政府機構求援,因為他們相信黑道可以“公平且有效”地解決紛爭。

為了應對日益嚴重的黑金問題,國民黨政府進行了一定努力,先后三次開展專項掃黑活動。1996年,第三次掃黑行動“治平專案”開啟,正在大陸的張安樂涉嫌桃園機場圍標案以及有組織犯罪。他留在大陸,一待就是17年。

前一年,他從美國回來,從事商業活動,并在雜志《獨家報導》開專欄“與狼共舞”,抨擊李登輝臺獨思想。

張安樂沒有想到的是,掃黑行動開始與政治斗爭緊密掛鉤,他回憶說:“臺灣選舉必須要得到地方樁腳支持。宋楚瑜1994年當選省長后,慢慢把地方的樁腳收編。他功高震主,為了得到中央資源,炮打中央,不是打李登輝,而是打行政院院長連戰。李登輝認為宋楚瑜‘非我族類其心必異’,給你省長的位置夠了,‘總統’的大位還是要給連戰,矛盾產生了。當時“法務部長”廖正豪是連戰的人,發動‘治平專案’針對的都是宋楚瑜樁腳,他認為我們這些‘外省掛’都會支持宋。宋楚瑜的小舅子陳千山是我們的兄弟,跟我講“我們宋先生吃了啞巴虧,掃黑針對的都是宋先生的樁腳。挺宋的基本都有事,挺連的都沒事。偵查權在他手上,說誰黑誰就黑,整頓江湖上的政治異己。”

一起逃亡的還有陳啟禮,去了柬埔寨,并獲得勛爵,成為當地顯赫人物。11年后,陳啟禮在香港去世,他在臺北盛大的葬禮堪比國葬,兩萬多各界人士出席。“立法院長”王金平和民進黨黨團召集人柯建銘位列治喪委員會名譽主委,臺灣各大幫派和日本山口組、香港三合會等國際幫派也派出大批人士前來吊唁。

在陳啟禮的葬禮上,掛著一副由作家張大春所擬的挽聯:“啟節秉乎天,人從俠道知忠藎;禮失求諸野,路斷關河望竹林。”

陳啟禮病危時,張安樂去香港看望他,他握著陳啟禮的手安慰說:“你是當今的杜月笙。”陳啟禮搖了搖頭,說:“我做不了杜月笙,時代不同了。”

張安樂告訴我:“臺灣問題是大陸十三億以及海外一億華人關心的問題,但不是隔著臺灣海峽就是隔著太平洋,有心無力,鞭長莫及。兩岸如果分裂了,時間久了臺灣就變成新加坡了,他們已經不認為自己是中國人。如果這個時候可以把傷口愈合,重歸統一,在歷史上就是除了秦始皇外貢獻第一人。董事長因緣際會盡到自己力量,他超越了杜月笙,如果沒有江南案,他會向那個方向努力。”

如果不是當年讀初中時得了肺結核,他會考上更理想的中學,而不會加入竹聯幫。在淡江大學的風波,如果不是最后得到了陳啟禮師兄的幫忙協調,他也不會在江湖路上走這么遠。

他還記得第一次見到陳啟禮的場景:“鶴立雞群玉樹臨風,在永和戲院門口,幾百個人一看就是他。”

他的朋友、傳記作者王豐說:“再也不會有白狼這樣的人了,他屢屢為兄弟所累,但還堅持朋友情義相挺。這是那一代兄弟的特質,現在時代已經變了。新加入幫派的小弟都是看老大帶給我什么好處,竹聯幫早年基于少年好勇斗狠、朋友相挺的單純時代結束了。”

在他回臺灣前幾天,我們最后一次見面。他又提到了楊明輝當年帶給他的沖擊,我忍不住打斷并告訴他:楊明輝后來沒有回大陸,一直在美國工作生活,做過波音公司的高管。

他愣了一下,搖搖頭說不相信,馬上讓隔壁辦公室的秘書帶筆記本電腦過來查證。當確認了我的信息之后,他想了想說:“沒關系,我相信他還是會給國家帶來貢獻。”

因為幫派生涯,他的家庭生活難言幸福。多年牢獄之災讓他沒法侍奉母親,小孩很早就被媽媽帶去南美生活。關于兄弟生活,他寫過一首歌《兄弟》,里面有一句“太平盛世游戲人間”。

我問他:“做兄弟,有過后悔的時候嗎?”

他認真想了下,講了一個故事給我聽:“還好我走這條路。有一年,我去張家口參加一個座談會,我一看臺灣來了一個教授團,十幾二十個人,名單上寫著馬政。我專門跑過去,一看果然是我的小學同學。我們都讀桃園國小,我乙班他甲班,那時模擬考好像看到他的名字,我最高是第九名,他也總是在前面。后來畢業的時候,我拿到縣長獎,他拿到校長獎。他父親和我母親當年都是山西最早的國民黨,他父親還聽過我母親演講。

他后來考上政大,然后去美國讀書,最后當了教授。我當年如果沒有走兄弟這條路,就跟他一樣。母親希望我當錢穆這種大學問家。我做不了大學問家,做個教授應該沒問題。可是教授滿街走。有一腔熱血,可是有心無力。書生報國,就一支筆,對不對?如果我們沒有兄弟的力量,能不能發展出這樣一個黨?不可能。紅派的教授很多,有理想的也很多,但為什么在臺灣沒人聽呢?”

他最后說:“如果有來生,我還是要做兄弟。”

(本刊記者王大騏,實習記者徐玉燕、杜家寶、于振洲、鐘文嫡、梁蓮娣亦有貢獻。本文部分內容參考《黑金——臺灣政治與經濟實況揭秘》,陳國霖著,商周出版2004)

張安樂學歷

學士:

淡江大學歷史系

圣馬利學院心理學、社會學

內華達大學拉斯維加斯分校會計學、資訊管理學

碩士:

淡江大學歐洲研究所(肄業)

斯坦福大學運籌學(肄業)

張安樂 談兄弟

「做大哥和做總司令不一樣。總司令這三個字就給了你威權,你有置人生死的權力。做大哥,要講倫理。你要怎么樣?兄友弟恭。總司令也需要帶人,但軍令如山,不聽就槍斃。總司令退了就沒人聽你的了,而我們董事長退休了一樣可以指揮。」

林正杰 談幫派在臺灣

「我不會戴著有色眼鏡看兄弟,幫派的存在有其社會需求,有案件就判案子,大規模打黑不審判直接送去管訓,這是侵犯人權。兄弟問題其實是階級問題,讀書不好家里條件又不好的小孩怎么辦?要么讀警校要么當太保。前幾天我一個在云林當鎮長的朋友去坐牢,競選的時候對手買票,他氣不過拿槍去叫板,結果送別會上一半警察一半兄弟。兄弟收入很低,比一般勞工要低,最好的衣服就是參加葬禮的黑色衣服。所以參加活動穿黑衣服。幫派對付不了國家的,對抗不了國家機器,你們幾把爛槍算什么,怎么干得過國家機器?就是夜壺,想起來用你,不用的時候踢走。」

宮崎學 談幫派在臺灣影響

「沒想到臺灣黑道與政治、平民之間的距離那么近。我去臺灣參加陳啟禮的喪禮時發現,治喪委員會名譽委員長居然是立法院院長王金平,這在日本是不可能的,日本議員極力撇清與黑道的關系。陳啟禮就讀的東門小學校長還舉著旗子帶小學生進靈堂!我本來以為只有國民黨與黑道有關系,但采訪時發現,民進黨也一樣,這可能是臺灣民眾對黑道的看法不同。不過,我想不管哪國的社會都一樣,黑道多少都跟政治扯上關系且相互依存。現在全世界的黑道都一樣,越來越難生存,尤其是反恐之后。」