一本沒能送出去的書

在國內登山圈,康華是我敬佩的人之一。2008年秋季我參加了卓奧友峰的攀登,在海拔6400米的C1營地我與他睡在一個帳篷里,晚上閑聊,我問:“康老師,你覺得漢人中誰最有可能成為首位登頂K2的人。”他幾乎沒猶豫,答:“楊春風。”

我們這個星球,共有14座海拔8000米以上獨立存在的山峰,被登山者愛好者簡稱為14座。完成對14座的攀登,是每個登山者最大的夢想。如果說14座代表的是攀登王國的皇冠,珠峰只是海拔最高的一座山而已,K2(喬格里峰,世界第二高峰)才是皇冠上閃耀的明珠。

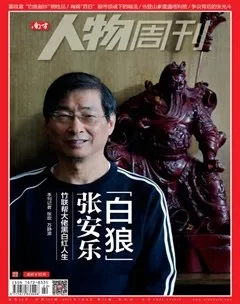

康華的眼光果然很毒,2012年7月楊春風終于成功登頂海拔8611米的K2峰。今年春季又成功登頂了馬卡魯峰。他離14座的目標只差3座了,也是迄今為止漢人攀登者中最接近那頂皇冠的人了。直到他人生悲劇發生的前一刻,每個關注攀登的人,都不會懷疑他會達成那個目標,有疑問的,也只是時間而已。

我和楊春風能成為好朋友,還要將時間倒撥回2007年那個夏季對海拔7546米慕士塔格峰的攀登。那次,作為菜鳥的我,參加的是新疆登山協會的隊伍,緊鄰我們營地的是楊春風領隊的喬格里探險公司的隊伍。那時,他在圈內早已是成名人物,兩個月前,他更因成功組織帶領“新疆啤酒珠峰登山隊”登頂珠峰而聲名大噪。在此之前,國內能夠真正組織攀登珠峰的權威機構原本只有兩家,即國家登協和西藏圣山探險公司。有次拉練,我在下山途中,左腿韌帶被嚴重拉傷。翌日,因處理不當,導致傷處毛細血管破裂,腿腫得厲害,我們隊又沒有隊醫,便只能到隔壁尋求幫助了。因為我知道楊春風本是中醫出身,加上他的攀爬經驗,我想,他的建議應該是最具說服力的。楊春風并沒有因為我是其競爭對手隊伍里的成員而稍有怠慢,仔細為我做了檢查,并給了我一些很中肯合理的建議。從那以后,我就在心里將春風當成值得一交的朋友了。

接著是08年秋季和09年春季對卓峰、珠峰的二次攀登,期間,所發生的一些事情更加深了彼此的了解也拉近了二人間的距離。有次,攀談中,我對春風表示過有機會將去參加他組織的攀登活動。

2010年初夏,攀登北美麥金利峰下來不久,我在訓練中不慎拉裂了右腿半月板。不久,接到春風一個電話,邀請我參加秋季對道吉拉里峰的攀登。但那次被我婉拒了,一是因為腿傷,二來是為了兒子。

09年春季攀登珠峰,我途中遇險,如果沒有親情支撐,以及長期堅持鍛煉積累的體能和意志力,后果實在難以預料。接著09年夏季,在對雀兒山的攀登中,我和好友深圳的阿忠又差點滑墜到幾十米深的絕壁下。說真話,我開始害怕了。我明白,那種害怕并不是出于對自己生命本身的擔心,因為真正喜歡攀登的人是能克服那種心理恐懼的。我害怕的源頭其實來自于我對正上著小學5年級的兒子的感情。我清楚自己在鍛煉的那幾年里,能一路堅持下來的原因,并不僅僅只是對珠峰的那個夢想,更是因為我在兒子面前所做的承諾。那次,我對兒子說,老爸開始要鍛煉了,我希望你能監督并陪我一起跑步。

兒子最終答應,也做到了。在此過程中,兒子成了我的好朋友,也是我的一面鏡子。從這面鏡子里,我不斷看到自己以前人生中諸多丑陋和不足,也心生許多感動和美好的念頭。這面鏡子,讓我汲取,也讓我改變。為此,我對兒子一直心存感激。后來我想,鏡像是相對的,既然我能看到一面,兒子也必看到另一面,我怕自己萬一在攀登時掛了,也就意味著兒子那面心鏡也會破碎。終于在某天某刻,我決定在兒子還沒考上大學前,絕不去攀登其他8000米級雪山了。

2011年初我帶傷攀登了乞力馬扎羅峰,并因此腿傷加劇,以至在隨后的時間里,沒有再進行過攀登,也沒有接受過正規治療。直到2012年春季,為了暑假能與兒子一起騎行川藏線,開始了為期3個月的中醫氣功針灸療程。在此期間,應約開始了《永無高處》的寫作。

寫作期間,因懷疑自己的記憶,為厘清攀登過程中糾結在一起的真相,我與春風始終保持電話聯系,我們一起回憶,一起探討,努力將記憶中的點點滴滴還原和歸攏。

每次通話,少則幾分鐘,多則幾十分鐘,我與春風的問答之間,充滿著暖洋洋的坦誠和信任。他睿智、機敏的話鋒中時常透出的一縷冷幽默,也讓我著迷不已。

我們之間的話題不設底線,也沒有框架。比如,我們談到09年春天老吳遇難后我與喬格里探險公司侍總在大本營的爭吵,也談到那幾年喬格里探險公司與西藏同行之間業務上的糾葛和矛盾等諸多故事的細節。我從未聽到過一句他說別人不好的話。

這是大氣,也是他磊落做人的底氣。我想,是不是正因春風性格里這股包容、平和之氣才讓他具備了人格上的魅力,才能讓那么多人喜歡,即使他帶隊時發生了諸如道拉吉里那樣悲慘的山難,一些熱愛攀登的朋友依然對他不離不棄。

我喜歡、甚至有些享受與他聊天的感覺,如沐春風,像他的名字。以至于有一天,當我完成初稿后,突然有讓他為我這本書寫序的沖動。我在電話中對他說道:“春風,干脆你為我的書寫篇序如何?”

“我文筆不行,找個在登山圈中名氣更響的人吧。”春風回答說。

“這與文筆無關,我看重的是人品和友情。”

“那好吧,我先試試。”

第二天,我就收到了他的序:

有山友跟我聊天時問我知不知情今年春季兩支國內民間隊伍攀登馬卡魯峰以及由是否登頂而發生的紛爭;我未登過此峰,他們攀登時我又不在場,所以我也無從判定。但我還是勉強安慰詢問者說“如果登頂是事實,則質疑或許有其他原因;若不是事實,則提出質疑是有正義感的舉動。”

登山的記述,真實性,而不是渲染和夸耀,依然是靈魂。我跟佐刀是09年聊到這個話題的,當時他在整理他當年春季攀登珠峰的記述文字,經常電話我,核證這次登山的一些細節;我了解登山者剛結束攀登后,回憶自己在七八千米的經歷時似是而非、恍如夢境的感覺,由于環境和身體狀態都處于極端,記憶多支離破碎;這種認真的核證是必須養成習慣的;其后不久我于次年春季遭遇道拉吉里峰山難,就又沉陷于一輪辛苦的核證,這是后話了。

佐刀是登山論壇的“人氣王”,他的兩篇登山記述的帖子——08卓奧友、09珠峰——點擊率和跟帖率都是最高的,我想這不光是因為他的文字好,他的一些文章,就不乏不無憑據的質疑;在談到國內登山現況時,他有思索敏銳之處,而我當時對這些敏感的話題,半含混半回避,現在回看,在真實性以及更深層上都有所違背。

登山在運動項目中有一個獨特:只有登山者被冠以“勇士”稱號;它所倡導的勇敢——敢去、敢嘗試,在“怕字當頭”的當下,意義自昭。佐刀他們的堅持真實性、堅持質疑和思索,比起只會登山、登多少山來,要算大勇敢了。

春風在這篇短文中竟提到道拉吉里的那次山難,說明去年那時候他依然沒能走出身邊山友死亡的陰影。他一直背負著沉重,像山,面對那些不懂山的人的指責。

我想說,攀登者不是英雄,我不是,春風也同樣不是。登不登,山都永遠在那里,我們要征服的只是自己并不存在的影子。

但我們可以選擇勇敢。每次爬山前,我沒問過別人的做法,但據我所知,我和春風都做了同樣一件事,就是每次都將遺書寫好放在辦公室抽屜里。我們是用這樣一種近乎悲壯的方式告訴自己:我已經做好了所有的準備,而勇者無懼。

我們都是成年人,應該都清楚自己在做什么,應該怎樣為自己負起責任。我想春風在序里再次提到那次山難,是因為那些眾多的指責,也是他內心的一次不平。春風是人,不是神,這樣,才真實。

我無意為春風解脫什么,尤其在他遇難之后,更無意義。但我不得不說,其實,對于攀登者來說,直面死亡,是必須要過的第一道坎,這畢竟只屬于少數勇敢者的游戲。我也無意去拔高攀登的意義,但真正的攀登者,面對雪山,擁有的必定只是一份純粹。那純粹或是一次次腎上腺素的急升,或是一次次挑戰自己極限后的滿足。

其實,死亡面前,沒人不害怕,這是實話,但為什么還要去攀登?

我不知道別人的想法,我的答案是,一是因為喜歡,二是因為夢想,三是能為自己帶來改變。那種喜歡,是來自骨頭里與生俱來的探險本能,可以滿足每個人內心都曾存在過的英雄情結。那個夢想,也許就是馬斯洛心理學說中所指的那個自我實現的層面吧,就像每次成功的攀登,都能為自己帶來一次驚喜一樣。那種改變,不僅只是因為長期堅持鍛煉而帶來的體質和外形方面的變化,更多的,是來自于經過磨礪后收獲的內心成熟。

也許,春風意識到自己在這篇序里情緒過了點,下午,我接到他的電話,他說:“佐刀,昨晚寫序時文字有些偏激,剛又看了一次,覺得有些不妥,現在重新寫了,已經發到你的郵箱里了,請查收一下。”

打開郵件,眼前序的內容比前一篇縮水不小,卻又平添了一份從容和淡定:

相比起登山愛好者數量增加的趨勢,國內對登山的宣揚甚少;人群對登山難獲更多細致的了解和參照。佐刀的這部作品,無疑是對這塊短板的補益。不妄判曲直的真實記述,又不缺失理性的思考;對登山是可貴的宣傳,也能引發對更深層意義的探討。

最終,我與出版社編輯反復磋商的結果是,將兩篇并成一篇,因為前面一篇充滿著他思想碰撞的火花,感性十足;后一篇則像是一條波瀾不驚的河,呈現出有序、理性流淌的一面。兩篇,我都喜歡。

當書的初稿出來后,我看到出版社在楊春風的前面冠上了“國內著名登山家”這樣的字眼,我想了想,還是改成了:即將完成對14座8000米級雪山攀登、國內最具實力的民間攀登者楊春風。

這樣改過后,我覺得有一種期待,也多了一份親近平和的感覺。

2012年暑期那次與兒子24天的川藏線騎行,將這本書21760元稿酬悉數提前預支捐給了西藏山南浪卡子縣道布龍村完小的孩子們。但那次騎行也徹底擊垮了我右膝原本就斷裂的半月板,不得不在年底去北醫三院做了切除、清創和修復手術。后來,便一直在家休養。

《永無高處》最終在今年春節后問世,出版社只送了我10本,4月初我拿到書后,便在其中一本扉頁上簽上了自己的名字和日期,準備寄給春風,可電話一直沒能打通。

這個春季對于他很重要,去年,他連續攀登了3座8000米雪山。他想盡早完成這個夢想,能盡早回家。他在電話中透露過這個意思。

似乎那個高高在上的夢,對于他來說,正變得觸手可及。

直到4月26日凌晨,突然被一陣急促的電話鈴聲叫醒,黑夜里,手機屏上顯示的是云南玉溪楊雪松的號碼,心立馬急速下沉。楊雪松,是我珠峰隊友,我們一向感情篤深勝似兄弟,我思忖著他此時打電話給我,一定是有兇險的事情發生了。果然,雪松在電話那頭用一種近似哭腔的語調說:“向陽死了,在馬卡魯7500米處滑墜的。”

我的頭腦嗡的一下后,倏忽間,昆明山友劉向陽的樣子立馬浮現在了我的眼前。2009年5月17日凌晨2點左右我們正在海拔8500米處向第一臺階上攀登時,我曾親眼目睹一塊比墻磚還大的一塊巖石從三層樓房那么高的地方墜落在我面前,正好砸在了向陽臉上。血噴射而出,人也當場休克了過去,幸好那次只是將向陽的鼻梁骨砸碎了。這次,卻最終沒能逃了過去。

接了雪松電話后的將近一個半小時里,我就坐在黑夜里一直發著呆,胸口隱隱有種窒息感。

隨后幾天,我開始為與他一起參加攀登的春風擔心起來。盡管這次他倆是以隊友身份參加一支國外隊伍,并不是自己組隊,不用擔當什么,但我知道,網上總會有憤青喜歡搬弄是非而板磚橫飛。我想打個電話與他聊聊,依然不通。

我相信春風內心強大,在一起時,能感受到他身上那種堅定和堅韌,但這么多年來,冥冥之中,他的攀登生涯似乎總有一股死亡氣息如影隨形。他的隊友、隊員一個個相繼離去的事實,我不清楚,也一直擔心,他究竟需要有多么大的心臟才能抵抗住那些煎熬和摧殘。

可終究,有些東西,是我們誰也抵抗不了的,比如命運。

5月23日下午1點半,我正與中學好友生齊在一起,突然收到小弟張群的微信:

中國民間登山家楊春風今早在巴基斯坦南迦帕爾巴特峰大本營遭塔利班武裝分子襲擊遇害,同時還有10名登山者……

那一刻,沒有眼淚,周圍世界迅速消退、消失,身體像被什么抽空,手、腳變得軟弱無力。我恍惚走在大街上,仿佛周圍的一切與我無關,思想就像一縷抓不住的空氣。

不知道過了多久,我知道再也控制不住了,就背向人流,對著一堵灰白的墻壁哭泣起來。那天,我人在雙廊,哭泣時,感到雙廊古老的街道隨我的肩膀不斷起伏、抽動,眼中的一切婆娑,全無著落。

隨即,我回到車里,駕車奔馳在環洱海的路上,途中又接到南京好友文徽的電話,他是特意安慰我的,卻勾起了我心中更大的悲傷。人少,我不再顧忌,號啕痛哭起來。

那次,起先哭的是春風本人,后來哭的是向陽、機長、老吳等,那些還留在雪山上的一堆堆兄弟。

24日上午,我對老友生齊聊起了春風,聊了好久。

末了,生齊對我說道:“你經歷的,我也曾經歷過,我都能理解。重要的,是當下能為他做些什么。”

是呀,我能做些什么呢?我決定先做兩件事。一是寫篇悼念文章,二是買些春風為我作序的書,所有利潤全部捐給春風家人。

還有一件,為自己,也為了紀念:等兒子上了大學,我攀登的第三座8000米雪山,必是道吉拉里。

春風倒了下去,與其他攀登雪山的人倒下去不同,相信這種倒下去的方式是他所有的朋友們最不能接受的。攀登者攀登時,倒下去,是一種悲壯,對本人而言,是死得其所。而春風則是在睡夢中被拖起,然后倒在亂槍的子彈里,死得慘烈、冤枉,永遠無法瞑目。

當初剛聽到那個噩耗時,心中陡增對塔利班的無比仇恨,我對身邊的人說,真想拿起一把槍去報仇。可后來左思右想,那些全副武裝的恐怖分子對這群手無寸鐵沒有絲毫反抗念頭來自好幾個國家的平民,對與他們無怨無仇平時在生活中毫無交集的登山者,對這幫善良、熱愛自然、熱愛生活、熱愛和平的人進行殘忍無情的殺戮,遇難者甚至沒留下只言片語,他們做出如此瘋狂的舉動,顯然是想彰顯和放大他們的存在,他們要報復的不是某個特定的國家或群體,他們要挑戰的,也許,是一種次序。

他們的行為和心理是病態或變態的,這種極端的方式不僅不會為當今主流社會和傳統價值觀所接受,只會帶來更多的仇恨和報復。那么,這一切究竟是為了什么呢?我們這個時代、這個社會到底是哪里出了問題才會導致了這一幕人間慘劇的發生。如果我們不好好反思、檢討我們人性深處的病因和制度上存的缺失而去加以改變的話,相信諸如此類的場景還會被不斷復制,而冤冤相報,何時了?

我無力也不能給出一副人性解藥,我有的,只是卑微,只是一個因為這么多年攀登才得來的一點感觸,也算是一個愿望:如果有天,我們都能回歸本源,也能學一學雪山的包容和豁達就好了。

春風生前一直秉持對生命對存在的那種包容、豁達,有時,再沉重的話題,他也有能力輕松化解,我想,我們悼念他,如果他在天堂還能聽見的話,依然會冷幽默一把,然后勸我們快點拋掉沉重,繼續自己的腳步,輕松生活,愉快做人。

也許,這才是我們彼此間最好的告慰。

春風,仿佛天生就是為雪山而生的人,雖然他沒能死于攀登本身,卻還是倒在了雪山之中,死在了攀登的路上,這是遺憾,也是命定的歸宿。這個結局對于他來說,不算太壞。

一切,已經結束。此刻,這本要寄的書,地址已隨春風逝去,再也無法抵達他生命的內心,只能靜靜地躺在我電腦桌左側音箱的上面了。