爭議背后的張光斗

2013年6月,水利專家張光斗在北京逝世。在官方和民間的反應中,他像是兩個截然不同的人:在新華社報道中,他是偉大的科學家,被稱為“科學蒼穹中一顆閃亮的星隕落”;而在民間語境中,他甚至被定為“民族罪人”。除了張光斗的紀念性文章,還有一篇《黃萬里與張光斗》被網友重新翻出來,文中,同為清華教授的張光斗幾乎是黃萬里的反面,后者的標簽是誠實,前者的標簽則包括沒有科學態度和趨炎附勢。

事實究竟如何?

張光斗比黃萬里大一歲,出身于一個普通職員家庭,就讀于上海交通大學時與錢學森同級,畢業后考取了全國只有20個名額的清華留美公費生,到加州大學伯克利分校土木系攻讀碩士學位。那時張光斗是個淳樸的青年,甚至當加州大學的導師準備給他一筆加州大學獎學金時,他的第一反應是擺手,“我已經有一個清華的獎學金了。”

1937年,因為七七事變,張光斗放棄了在哈佛大學的博士學習,拿著加州大學和哈佛大學的雙碩士回國。同一年,黃萬里拿到了美國伊利諾伊大學香檳分校的工程博士學位,學成回國。

回國后,張光斗曾被國民政府委任至美國墾務局考察。1949年前夕,曾有很多朋友希望他離開大陸,去臺灣,甚至去美國成立水利相關的工程咨詢公司,但都被他拒絕了。他甚至與當時的地下黨合作,保留了按照計劃將運qwFhAX+jsH3fDg4kGYHBVaz9UFKJDv6mjay0Tu7vTA4=往臺灣的水電資料圖。

1949年之后,張光斗進入清華大學任教。4年后,黃萬里也來到了這里。

三門峽的是與非

在傳播甚廣的關于張光斗的故事中,核心部分是他在三門峽的修建中與黃萬里截然不同的表現——一個是堅決反建,另一個則屈從政治壓力,昧著良心,支持建壩。然而,回溯當年的歷史,我們會發現,是與非的邊界并不是那么分明。

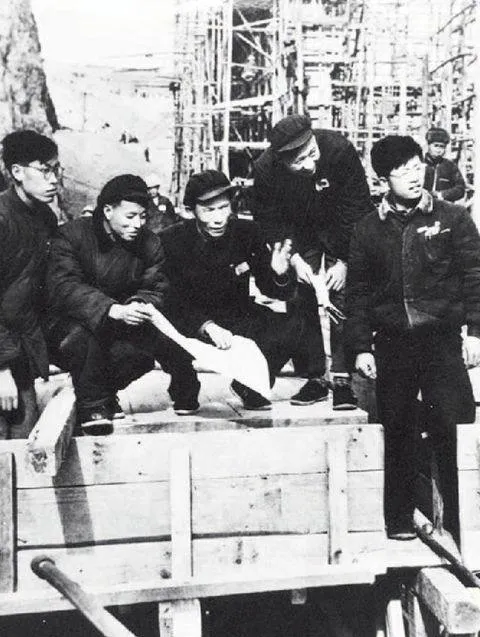

1950年,由新中國首任水利部長傅作義帶隊,一支中蘇兩方專家合作的考察團從北京出發坐火車到達潼關,考察修建一個治理黃河的水利工程。大量資料顯示,1950年考察隊中的中方水利專家主要是張光斗和張含英,黃萬里并沒有參加當時的考察。

這支考察隊之前,國民政府也曾研究過在三門峽興建水庫的可行性,張光斗曾參加過國民政府組織的那場考察,當時他提出,“黃河泥沙多,水庫將被泥沙淤積,目前考慮不夠。”在新中國組織的這次考察中,作為一個在美國接受過培訓的技術人員,張光斗屢次與想在潼關修建大水庫的蘇聯專家發生爭執。有人開始批評他“不虛心向蘇聯專家學習”。最終,張光斗的態度是“不很贊成在三門峽修攔洪蓄水水庫”,這也是當時中國專家們的一個共識——“建庫調洪必會引起水庫迅速淤積”。

之后,關于三門峽工程上與不上的問題曾經歷了3次大討論。到1954年1月,蘇聯電站部派出以列寧格勒水電設計分院專家為主的蘇聯專家綜合組,幫助中國制定治理和開發黃河的規劃,由副總工程師柯洛略夫帶隊。次年,全國人大會議通過了《關于根治黃河水害和開發黃河水利的綜合規劃的決議》,柯洛略夫被任命為三門峽水利樞紐設計總工程師。對三門峽建大壩可能帶來的損失,柯洛略夫說:“任何一個壩址……為了調節洪水所必須的庫容,都是用淹沒換來的。”

1956年蘇方提交了初步的設計要點,清華大學教授黃萬里提出不同意見。剛剛走出校園的技術員溫善章,也在1956年12月和1957年3月先后向國務院和水利部呈述《對三門峽水電站的意見》,反對建高水位大壩蓄洪攔沙,主張只建個低水位的大壩用來滯洪排沙。我們并沒有找到參加過1950年考察的張光斗和張含英對蘇聯方案公開發表的不同意見。

最終,三門峽工程順利拍板,于1957年4月破土動工。得知有不同意見后,周總理要求組織專家認真研究三門峽問題。于是,水利部再次召開黃河三門峽工程設計會議。

然而,因為工程已經上馬,討論的主題已經由該工程的上與不上,變成了“怎么上,如何建”。在這場自由度有限的三門峽討論會上,張光斗、黃萬里和溫善章都發表了自己的意見。

根據“三門峽水利樞紐研討會”的會議記錄,溫善章的觀點是“三門峽水庫的正常高水位定為360米的合理性值得討論”。根據估算的數據,溫善章認為這個水位過高。不過,同樣是估算數據,也有許多專家根據它們來佐證自己支持蘇聯設計方案的理由。

黃萬里在會上的發言并沒有列數據,而是更多地談了經驗,他預言,“毋須等到水庫淤滿,今日下游的洪水他年將在上游出現”。并表示,“應把泥沙一直排下去,除非真沒有辦法排下去,也應在壩底作容量相當大的泄水洞,以備日后沖沙之用”。

當時的張光斗,持“問題不一定全能用計算說明”的態度。他的觀點是:“關于泥沙問題的未知數太多,所以最好不要把自己束縛得太死,要有充分的活動性,計劃不要妨礙將來的發展,工程措施也要有些彈性,例如,壩下可以留些底孔,有備無患。”最終,水庫采用了蘇方的設計方案。在那個設計方案中,無論是黃萬里的“泄水洞”,還是張光斗的“導流底孔”,都是被“堵死”的。

張光斗晚年聲稱曾反對蘇聯方案。確實,他曾數次反對過,只是都不那么堅決。到了1960年,中蘇關系破裂,蘇聯專家撤退,帶走所有圖紙,包括封堵三門峽大壩導流底孔的圖紙。當時領導要求張光斗作出封堵導流底孔的圖紙。在自傳中,張光斗回憶道:“我根本不贊成封堵導流底孔,所以不愿意出圖紙,即回北京。”后來,上級與他通了電話,告訴他封堵導流底孔、水庫蓄水發電,都是部黨組的決定,他的任務是出圖紙封堵底孔。于是,張光斗設計了圖紙,施工很順利,而他自己“做了違心的事,內心既慚愧,又自責。”

對這段歷史,幾個專業人士的意見傾向于認為,張光斗只是被“拉壯丁”了。有人評價說,“看上去張光斗好像是過于明哲保身了,其實,在當時的情況下,他改變不了什么,不得不如此。”

三門峽之后

1960年9月三門峽工程首次蓄水,運行僅一年,水庫淤積便高達15.3億噸,使得潼關段水位抬高了4米。當時的估算認為,如果仍按照350米水位運行,包括西安在內的關中平原均將難保。雖然三門峽對關中平原的威脅早已解除,但這項與計劃效果相差甚遠的工程變成了張光斗一生的遺憾。

水利專家、三峽工程技術總負責人潘家錚曾在文章中這樣評價三門峽:“按照最初的規劃要求來衡量,三門峽工程無疑是失敗的。”但潘家錚認為,經過反復探索多次改造之后,三門峽仍發揮了一定效益,更重要的是它留給我們極其可貴的經驗。潘家錚生于1927年,比張光斗年輕15歲,是新中國培養出來的第一批水利專家。一位專業人士給潘家錚提到過的“經驗”二字做了一個注腳:“(三門峽工程修建時)大家都是沒經驗的,都是在用書本上學來的公式和數據說話。”

三門峽之后,張光斗的工作并沒有受到什么影響,他參與了大量的中國水利建設,包括三峽。他在加州大學讀書時,好友之一就是美國的水利泰斗薩凡奇,薩凡奇是美國的大壩工程專家,曾負責修建了胡佛大壩,是最早提出三峽大壩設想的知名水利專家。在半個世紀后的這個中國的重大工程中,張光斗是《長江三峽水利樞紐初步設計報告》審查中心專家組的副組長,也是三峽工程質量檢查專家組副組長。他對三峽工程建設的支持立場,也進一步加強了他在公眾印象中作為黃萬里對立面的建壩專家形象。

對他的專業水平,同行們顯然是承認的。造成這種評價分化的原因何在?在治學方面,學生對他的評價是“嚴厲”。有一次記者問他:“您覺得您的一生真的做到了講真話嗎?”他答道:“基本上……說我是不是都說真話,我說我做不到,我說我只能做到少說幾句假話。”

八十多歲的時候,張光斗開始學習電腦,親自在鍵盤上敲出一本自傳。自傳中,回憶關于三門峽的爭論,他這樣寫道:“我建議不要把導流底孔封堵,把進口閘門設計成啟閉的,這樣洪水時泥沙多可開啟閘門,導流底孔封堵,導流底孔可泄洪沖沙,減少水庫淤積,黃河水清時可關門蓄水……那時部內有同志拉我出去,勸我不要再爭了,會成為右派,于是我不講了。”

在自傳中,很多地方都講到他在做決策時的種種小心翼翼。他寫自己為新中國保住20箱水利資料的故事:地下黨的人“把假的資料圖紙裝了20大箱,我在清單上簽了字,送到了資委會電業處。把真的資料也裝了20大箱,我也在清單上簽了字,轉入地下藏起來”。他說:“這件事我做對了,但總是提心吊膽的。”

這該是個老實而謹慎的人,普通家庭出身,靠自己努力學習,學到了一些非凡的本領。作為新中國水利事業的開拓者之一,他本有可能成為薩凡奇那樣的大壩專家,但在政治掛帥的環境下,他的命運出現了奇異的轉折,雖然最終得到了各種榮譽,可與他的名字相伴的最著名的大壩卻是三門峽,而這個工程,卻是不能提的。在列入“向全國青少年推薦的百種優秀圖書”名單的《張光斗傳》中,作者對三門峽工程只字不提,重筆放在了1976年唐山大地震后張光斗負責的密云水庫搶險工作上。

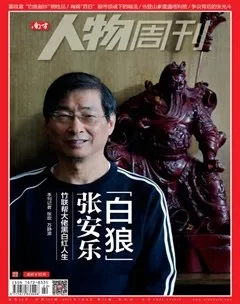

張光斗

水利水電工程專家,中國工程院院士,曾任水利水電勘測設計院院長、總工程師,清華大學水利工程系主任、副校長等職。曾因三門峽大壩引起爭議,也曾獲得哈斯國際獎,那是他的母校加州大學為杰出校友頒發的最高榮譽。2013年6月21日逝世,享年101歲。