一百年來誰著史

“當信任何一國之國民,尤其是自稱知識在水平線之上之國民,對其本國以往歷史,應該略有所知。”錢穆先生在《國史大綱》的序言里這樣寫道。

“七七事變”之后,時任北大歷史系教授的錢穆,隨西南聯大師生一路顛沛流離,輾轉大半個中國,最后在昆明巖泉禪寺落腳,身邊只有陸續做了3年的摘寫筆記,錢穆就在此基礎上開始寫作《國史大綱》。戰亂、劇變、滿目瘡痍,“中國會不會亡”的殘酷命題每天都在刺激他,《國史大綱》因此創見迭出,成為通史類著作的經典。

錢穆10歲時就讀于無錫一家新式學堂,體操教師錢伯圭思想激進,他見錢穆早慧,問他:“聽說你能讀《三國演義》?”錢穆說,是。沒想到老師說:“此等書可勿再讀。此書一開首即云:‘天下大勢,合久必分77a46872e8eca98ea5d2f00694f24262,分久必合,一治一亂’,此乃中國歷史走上了錯路,故有此態。若如今歐洲英、法諸國,合了便不再分,治了便不再亂。我們此后正該學他們。”

這番話給了錢穆極大的震動,“余此后讀書,伯圭師此數言常在心中。東西方文化孰得孰失,孰優孰劣,此一問題圍困住近一百年來之全部中國人,余之一生,亦被困在此一問題內。”

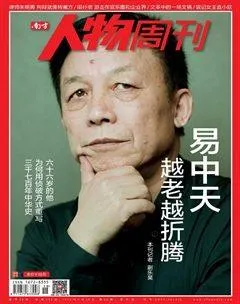

由“品三國”而大紅的易中天,決心用五到八年寫作的《易中天中華史》,其總序開宗明義:《文明的意志和中華的位置》,依然是在試圖用中外文明史的梳理和比較,突圍難住中國人百余年的這個命題。

用淺顯、通俗的方式講史,并非今人獨創。《三國演義》究其本質也不過是《三國志》的戲說而已。1944年,“現代講史第一人”黎東方在當時的陪都重慶某劇院,以說書的方式說史,主題也叫“品三國”,40法郎一張門票,盛況空前,而這位“說書先生”,還是梁啟超弟子、留法巴黎大學博士、教授,著作等身。

中國人對歷史的熱情,自古至今,無論朝野。有人以史為鑒,有人以史為棍,有人以史為娛,有人以史為帝王之術,有人以史為攻心之器,有人以史為股掌玩物。改朝換代,先必篡史;時局欲變,借史表態。在中國,歷史從來不是一門孤立的學科,它跟政治之間總是有著千絲萬縷的微妙聯系;到了娛樂至死的今天,又成為茶余飯后宮斗戲說的巨大資料庫。

中國人從史書里讀到了什么?中國人需要怎樣的史書?《易中天中華史》最初兩卷出版之后,許多人質疑:此書是否學者明星化后的又一粗制濫造之作?已經名利雙收的老易還這么折騰,到底“意欲何為”?

所有有野心和能力寫中華通史的人,都必須面對一道關于中華文明的終極命題,這個命題類似哲學里的“我是誰?我們從何而來?我們因何在此?”

通史難寫,但讀通史有益,可以幫助我們建立起一個全局觀,認清我們的國家、我們的文明脈絡,以及我們所身處的時代。近代以來,知識分子以個人身份著中華通史,有不少佳作隔著歲月的暌違熠熠生輝:比如呂思勉先生的《白話本國史》、《中國通史》;比如錢穆先生的《國史大綱》;比如張蔭麟先生的《中國史綱》(可惜張先生英年早逝,來不及寫完)。

用通俗的方法講史,還是用學術的方法治史,這兩種不同的歷史講述方式背后,有著不同的受眾人群與受眾口味。你可以拿起以上任何一本,也可以選擇易中天的通俗。易中天說,他希望說出他心目中的常識,以及讓更多的人說出他們心目中的常識,他等待觀點的洪流在此相遇,并成為一場真正的、有意義的、全社會的大討論。

由此而言,最可悲的局面,不在于厚通俗薄嚴肅,或者厚嚴肅薄通俗,而是沒有任何的聲音與爭論、沒有鮮花與臭雞蛋的死水一潭。