卡梅隆獨闖“世界深極”

“我靜靜地坐在那里,看著艙外一片荒蕪,在這月球般寂靜的大洋底部,”曾執導過《泰坦尼克》和《阿凡達》等經典巨作的著名導演詹姆斯·卡梅隆如此講述他在地球最深處的感受,“孤獨,與世隔絕的孤獨超乎一切。”

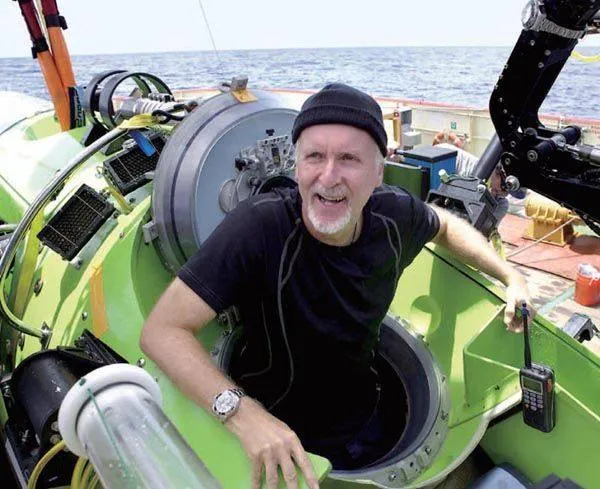

去年3月26日,熱衷探險的卡梅隆乘坐自己設計的“深海挑戰者”潛艇,獨自一人潛入萬米深淵的馬里亞納海溝,成為獨闖“世界深極”第一人。

為了這次探險,他足足準備了7年。近日,他在美國《國家地理》上撰文,回憶了這段驚心動魄的極限之旅。從澳大利亞的杰維斯灣,到巴布亞新幾內亞的尤利提海岸,再到海底一萬米,實可謂“步步驚心”。

試潛

“如果放棄,

安德魯一定會踢我們的屁股”

去年2月,澳大利亞杰維斯灣的“美人魚·藍寶石”號輪船上彌漫著悲傷的情緒。卡梅隆的探險團隊剛剛失去兩名伙伴:澳大利亞導演安德魯·懷特和攝影師麥克·德格萊。他們負責拍攝整個探險旅程的紀錄片。就在“深海挑戰者”第一次試潛的那天,他倆駕駛私人直升機前來會合,誰知起飛不久就墜機身亡,試潛行動也被迫取消。

接下來的兩個星期,探險計劃毫無進展,卡梅隆心急如焚。“美人魚·藍寶石”輪船的租期到3月底,接下來他要前往倫敦參加《泰坦尼克》3D版首映禮,而計劃中12次不同深度的試潛還一次沒有進行,如果再不抓緊,7年的準備將付之東流。他給隊員們打氣:“如果我們就此放棄,安德魯一定會踢我們的屁股。來吧!繼續前進!”

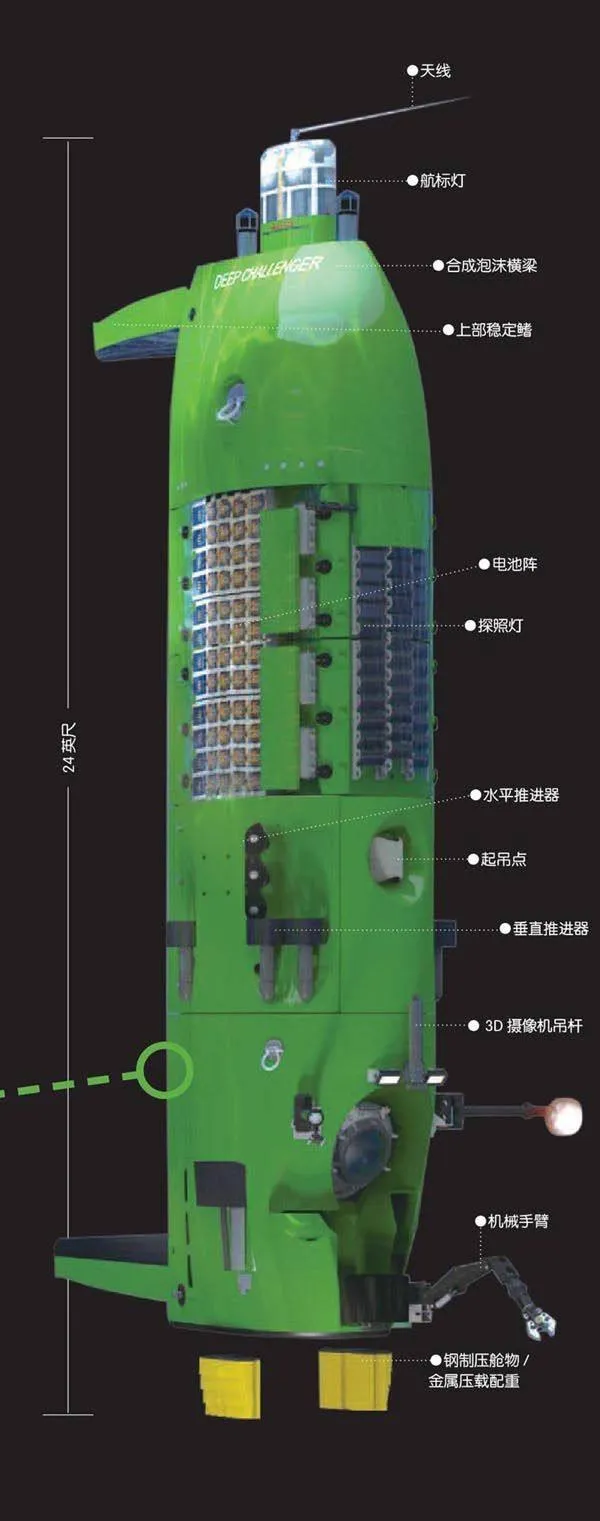

“美人魚·藍寶石”號駛離傷感的澳大利亞,前往巴布亞新幾內亞海域。船上載著卡梅隆親自參與設計的“座駕”——“深海挑戰者”潛艇。與普通潛艇相比,它身材“嬌小”,只有7米多長,重12噸,因而能更快地下潛、上浮,留出更多時間進行海床探測。除常規裝備外,它還安有能抗高壓的微型高清攝像頭,用于3D拍攝和捕捉海底生物特寫。

2月21日,“深海挑戰者”終于迎來了它姍姍來遲的“處女潛”。可是,從潛艇觸水的那一刻起,一切都亂了:電力系統報警燈忽明忽暗;二氧化碳擦洗器從艙壁上掉下來,砸在卡梅隆的膝蓋上;3D攝像頭也不工作了……卡梅隆不得不中止試潛。可甚至連行動取消的指令也難以執行,因為程序無法回復到初始狀態。折騰了一個多小時,潛艇才重新回到甲板上。

24小時后,他們進行了第二次試潛,又失敗了。第三天,潛艇總算潛到了水下1000米深度。在那里,卡梅隆花了3小時觀察鰻魚和各種奇怪的海參。當他準備打道回府時,卻又一次出現“險情”:卸掉重物后,潛艇以每小時5.5海里的速度迅速上升,隊員們擔心濺起的水花可能將潛水器劈裂。潛艇設計者之一榮·阿勒姆卻很坦然,說潛艇設計能夠承受這樣的速度。當“深海挑戰者”像一條鯨魚般浮出海面時,甲板上一片歡騰。自失去安德魯和麥克后,探險隊終于迎來第一次勝利。

幾天后,探險隊又進行了第四次實驗,下潛深度為3658米。由于天氣、機械故障和人員損失等原因,他們的試潛進程已經遠遠落后于計劃。時不我待,接下來,卡梅隆決定放棄6000米實驗,直接在新不列顛海溝進行8000米試潛。這是正式探險前最后一次大型測試,只要“深海挑戰者”能經受住這次考驗,相信1萬米也不會有問題。

那天晚上,潛艇抵達7260米深度時,因出現軟件故障而被迫返航。48小時后,潛艇再次出發。這次不僅完成了8000米下潛,還意外獲得珍貴的科學發現:卡梅隆從8221米深的海域采集來的樣本中有幾十只披著白色貝殼的大型片腳類動物。從事極端環境中生物體研究的微生物學家道格拉斯·巴特利特擔任這次探險活動的首席科學家,面對這些鱒魚大小的樣本,他像中了頭彩一般瞪大了眼睛驚呼道:“這是我見到最大的片腳類動物。”

此時,探險隊員個個情緒高昂:科學有了重大發現,潛艇順利抵達預定深度,下一站——馬里亞納海溝!

觸底

“深度35756英尺……

一切正常”

“美人魚·藍寶石”號向關島方向駛去。連日來,狂風大作,暴雨連綿,許多船員嚴重暈船。天氣預報說,3月20日將是一個好天,于是他們把那天定為正式探險的“大日子”。可船開到預定地點時,好天氣卻“爽約”了。卡梅隆的倫敦之行日益逼近,沒有時間了,如果再不行動,他就將與“地球深極”擦肩而過,而且可能永遠地錯過。

3月25日晚,海面上依然風高浪急。船長斯圖爾特·巴克爾站在船頭,用身體作為搖擺器感受風浪的大小,得出的結論依然是“不宜出行”。他對卡梅隆說:“你都等了7年了,難道不能再等一天嗎?”

可卡梅隆真的一天也等不及了。午夜時分,他叫醒所有團隊成員,對“深海挑戰者”做最后檢測。凌晨4點,他身著潛水服出現在甲板上。他對阿勒姆說:“這只不過是乘坐一次電梯,不是嗎?”然后,他親吻了妻子蘇茜·艾米斯:“再見,親愛的,天亮見。”

5點15分,他鉆進內徑只有1.1米的駕駛艙,感覺好似鉆進一顆胡桃。他兩腿彎曲,頭貼著艙頂。未來8個小時里,他將一直以這樣的姿勢呆在艙中。不過,他沒有絲毫的幽閉恐懼感,反而覺得溫暖舒適。他的面前有4個顯示屏,其中3個連接到外置攝像頭,用于觀測外面的景致;剩下一個是操作設備的觸摸屏。對于潛艇內的每一個按鈕,他都了如指掌。此刻,沒有緊張,沒有焦慮,有的只是信心,還有面對未知前景時孩子般的興奮。

可就在即將入水時,意外出現了:巨浪打來,一個艙門被掀開,一只橙色的壓艙球浮出水面。沒有壓艙球,潛艇有可能懸浮在水中難以下沉。隊員們都摒住呼吸,等待隊長下達行動中止命令。就在這時,無線電波中傳來卡梅隆的聲音:“斬斷壓艙球,行動繼續。”

“深海挑戰者”以每小時3.5海里的速度向海底進發,半個小時后抵達3800米。1995年拍攝《泰坦尼克》時,卡梅隆曾乘坐俄羅斯“米爾”潛艇到達過這個深度,那次的下潛速度僅為現在的四分之一。他清晰地記得,當時感覺似乎已經到了深海極限,路程如同去往月球一般遙遠。可如今對他來說,這個深度幾乎算不得是“深海”。

15分鐘后,潛艇抵達4760米。2002年,卡梅隆探索沉沒的“俾斯麥”號戰艦時就是這個深度。此時,外面的水溫已降至不到2攝氏度,內艙壁上的水霧凝成大顆的水珠。在局促的空間里,他費力地穿上棉襪和防水靴,并戴上頭盔。如此一裝扮,他看起來更像一個探險者了。他望著黑黢黢的艙外,唯一能證明潛艇在下沉的是成群的浮游生物在潛艇的光束中向上游動。他感覺自己好像駕駛汽車行進在風雪之中。

6點33分,潛艇抵達7020米,這是中國“蛟龍”號創下的載人深潛世界紀錄。之前,卡梅隆已經先后超越俄羅斯“米爾”潛艇、法國“鸚鵡螺”號潛艇和日本“新海6500”號潛艇抵達過的最大深度。令他驕傲的是,上述潛艇均為政府資助項目,而他的“深海挑戰者”是私人制造,大多數團隊成員從未在潛艇上工作過,他們來自世界各地,滿懷激情,為了一個共同的夢想。

在漫長的下潛過程中,周遭一片寂靜。卡梅隆什么也沒做,只是眼瞅著屏幕上顯示深度的數字越變越大。他想象著艙體承受的巨大壓力,一旦出現裂縫,水流就會像激光一樣擊穿自己的身體。“那是一種什么感覺?疼嗎?”他笑了。如果生命只剩下一兩秒,這個問題有何意義?

7點46分,經歷兩個半小時的漫長旅途,“深海挑戰者”終于觸底。“海面,這里是‘深海挑戰者’。我在海底。深度35756英尺(約10898米)……一切正常。”他匯報完畢,忽然想到:在這個歷史時刻,也許應該準備一些更有意義的話,諸如“人類的一小步”之類。

這時,他意外地聽到一個熟悉的聲音:“祝你平安,親愛的。”是蘇茜,這個始終陪伴在身邊、百分百支持他、卻又無時不為他擔驚受怕的女人。

海床

好像舉著微弱的蠟燭,

悄悄撕開神秘世界的一角

開始工作。“登月不是為了證明火箭可以到達那里,”卡梅隆曾這樣對他的隊員說,真正目的是探索、收集樣本,“我們從深海帶回的每一樣東西,對科學界來說都是寶貝。”

按照計劃,“深海挑戰者”將在海底停留5小時。卡梅隆打開科學艙艙門,啟動操作桿,開始收集海底沉積物。同時,他給綁在操作桿上的勞力士深海手表拍了一個特寫,這家瑞士公司是此次探險活動的合作方。盡管艙外的壓強高達每平方英寸16300磅,但手表指針依然行走正常。

可不久,就出亂子了。液壓系統開始漏油,視口上出現油珠。短短幾分鐘,操作桿便失靈了,科學艙門也不聽使喚。看來,收集樣本的工作不得不就此結束,但攝像頭還在工作,卡梅隆決定繼續探險。

借著探照燈的光束,卡梅隆望向艙外。水很清,底很平,可以看到很遠,但空空如也,什么也沒有。他經歷過八十多次深潛,見識過各種海床,但沒有任何一個地方像這里一樣,空蕩蕩。

潛艇向北前行,卡梅隆希望能在一馬平川的海床上看到突起的巖石,那里往往隱藏著生命。可是,走了約一英里,依然一片荒蕪。他感覺自己來到了生命的絕境,一個從未被驚擾過的原始世界。

探險隊里有幾名科學家認為,40億年前,生命可能就起源于這些黑暗的海溝,它們在板塊運動產生的化學能量中緩慢生息,不因人類是否知曉而靜靜存在。對于未知世界,無論是寂靜如斯的深海,還是浩渺遙遠的太空,卡梅隆向來心懷敬畏和謙卑。面對眼前一望無際的黑暗,他覺得自己好像舉著一根微弱的蠟燭,正悄悄撕開神秘世界的一角。他猜測,在剛剛收集到的樣本中,也許就存在著某種未知的微生物。此外,他還拍攝到兩個可能含有生命痕跡的圖像:一個是比孩子拳頭還要小的一團膠狀物;另一個是一條1.5米長的地面裂痕,也許那是某種穴居蠕蟲的棲息地。在此前的深潛經歷中,他從未看到類似的東西。

不知過了多久,卡梅隆發現有一對電池能量即將耗盡,指南針開始頻出故障,聲納則完全消失,右舷的3個推力器徹底失靈,潛艇向一側傾斜。他看了看時間,自己在這個地球最寂靜的角落只呆了3小時,遠低于預定的5小時。雖然心有不甘,可是一切指標告訴他,必須立即返航。

向地面發出返航信號后,他啟動釋重系統,兩枚五百多磅的重物卸入海底,潛艇以每小時6海里的速度上升,這是潛艇的設計極限。看著屏幕上顯示深度的數字迅速減小,他想象著潛艇承受的巨大壓強如同松懈的蟒蛇般退去,不由得感到一陣輕松。一個半小時后,他將重返水面,迎接他的,是陽光、空氣,還有蘇茜甜蜜的擁吻。

科技狂人卡梅隆

1954年8月16日,詹姆斯·卡梅隆出生在加拿大安大略省。他的父親是一個電氣工程師,母親是一個藝術家,這似乎注定他一生下來就會具有工程和藝術兩方面的才華。

童年時,他制造過一個足以在地面上留下彈坑的拋石機,還曾用一個自制的潛水艇把一只老鼠送到了尼亞加拉河底。在藝術方面,他和母親學習過多年的繪畫,并且很小就開始寫科幻小說。

出于個人愛好,他設計深海探險潛艇,目前這艘潛艇已經能夠下潛至三萬六千英尺的海底世界,而卡梅隆正是駕駛它去馬里亞納海溝探險。

卡梅隆還有不為人知的一個身份──他是火星協會的一員。他潛心研究宇宙空間環境和火星知識,甚至設計了火星登陸探測車和挖掘機,并被美國宇航局咨詢委員會奉為座上賓。

卡梅隆前往俄羅斯進行了一系列太空生存訓練,并打算在國際空間站呆上30天,進行太空行走,同時將一切經歷拍攝成3D電影。

2000年,他決定要自己發明一臺3D攝像機。這項研究發明花費了至少1200萬美元,大部分是卡梅隆自己掏的腰包。