“港燦”們這些年的愛與怕

白衣飄飄的年代 始自香港浸會書院

可以訪問到幾乎所有香港娛樂圈當紅人物的查小欣,并非憑借父輩的關照,她出生在一個普通的香港四口之家。小時候家里很窮,爸爸從開貨柜車做運輸生意白手起家,媽媽則是家庭主婦。查小欣和妹妹每天坐在爸爸的貨柜車上玩耍、幫忙查貨,這樣過一天便是最大的樂趣。

七八歲時,家境逐漸好轉,爸爸周末會開著私家車帶姐妹倆去郊外看風景、燒烤,晚上還有一頓豐盛的晚餐。“那時的房子都很便宜,薪水也不高,只要你努力,生活一定會好起來”,查小欣說,“當時也有很多機會,一個人可以做兩、三份工,所以很多人都睡得很少、做得很多,慢慢存錢買房子”。

耳濡目染下,父親踏實勤勉的作風給查小欣打下深深的烙印。“小時候爸爸常對我講,做事情要么不做,做就做到最好。比如掃地的清潔工,只有掃得最干凈才可以做管工,管工做得最出色才可以升經理,等等,一步一個腳印,懷才不會不遇的。”

査小欣說,兒時只當這些是嘮叨,并未用心體會;長大后發覺,老板給下屬的每一個任務,她都比別人完成的更快更好,這才意識到,爸爸的“嘮叨”早已印在她腦子里,“認真、用心”成為她為人處世的準則。

1980年從香港浸會書院(現為香港浸會大學)畢業后,頗有語言天賦、想法光怪的查小欣在朋友引薦下去報社工作,開始了娛樂記者的生涯。誰能想到,今天在各種明星面前侃侃而談的她,小時候竟有一些“自閉”。

“我小時候比較自閉,但做了記者后必須要懂得與人交談。因為娛樂行業沒有書可念,所以我只有用自己的方式訓練自己怎么和人打交道,邊做邊學”。查小欣說,她每次乘坐出租車都會主動與司機攀談,還設定好目標,今天要知道這個司機家有幾口人,明天要知道那個司機為何選擇開出租,后來又把“采訪”范圍擴展至洗手間的保潔阿姨。諸如此類。

為了能拿獨家消息,查小欣每晚都泡在有藝人出沒的迪斯科至凌晨三點,結識到很多圈內的朋友。她笑稱父親為怕她在社會上吃虧,從小就訓練她飲酒,每晚一小杯糯米酒練就了查小欣“千杯不倒”的功夫,她也因此每每在眾人微醺淺醉時保持一份聆聽。

就這樣,勤奮的查小欣從一個普通的娛記一步步做到多份娛樂周刊的主編,隨后開專欄、客串電影、主持節目,嫻熟的人際溝通能力使藝人們面對她時并不覺得是在做訪問,更像朋友間聊天。她在商業電臺主持的娛樂評論節目“茶煲里的査篤撐”成為香港收聽率最高的節目之一。(査篤撐為廣東大戲開場時的擬聲詞)

同其他對機會有敏銳嗅覺的香港人一樣,查小欣在1999年科技浪潮席卷香港時創辦了娛樂網站Show8。“那時我每天五點半起床,六點半到電臺,忙完電臺的節目就從九龍趕去港島忙網站的事,午飯都是在路上吃,晚上十一點再吃晚飯,凌晨一點睡覺。這樣生活了一年。”

很難想象身材嬌小玲瓏的查小欣能有如此充沛的精力。“香港人都習慣這么忙忙碌碌的啦!”她笑道,忙碌后的充實與成就感驅走了疲倦。

傳媒力量滲透社會 環境變遷人情變淡

作為香港娛樂傳媒行業的“活化石”,查小欣見證了一代代巨星的成長與黯退,其中,幾乎所有藝人都會接受她的采訪,并在她的節目中發布獨家HlYS4xTZyu1hhpLOaS4B0XhOla+OJyjK1Lw9tRIfAvM=消息。“很多人奇怪,為什么你可以拿那么多料?因為我處理得當。如果我對梅艷芳的新聞處理不好,那張國榮就不會再找我。我做每一個新聞都是為下一個新聞做的,”查小欣略帶驕傲地說。

這都要歸功于她公私分明的做人原則,即絕不會將明星的私下傾訴公諸于眾,絕不會在線索拿捏不準時爆料刊登。基于對藝人的尊重與相互信任,查小欣慢慢在圈中建立了良好的口碑。

原來,她在酒吧里不經意獲得的爆料,翌日都會致電對方是否還記得,并在征得對方同意的情況下才“獨家播出”。這份特有的堅持源于,查小欣認為,娛樂新聞對社會潛移默化的影響力很大。

“不少人覺得娛樂新聞不重要,就是八卦而已,但八卦其實是軟實力,對社會的文化、道德觀、每一個小節都有影響,”查小欣表情突然嚴肅起來,“同別的新聞一樣,娛樂新聞也必須是真實的報道,有正確的立場。”

“比如一些對藝人奉子成婚的報道,可能會讓年輕人不知不覺認可了這種價值觀;再比如‘港女’的概念,本來源自娛樂版,后來炒作成代表整體香港女性,很多內地人覺得香港女人都貪慕虛榮,都嫁不出去一樣。你看娛樂新聞的影響力多大,已經不局限于新聞本身,而是變成社會現象。”

查小欣也感嘆,舊時藝人與娛樂記者之間“人情味很濃”,她時常被邀至藝人家中吃飯、參加派對。“當年我可以直接給劉德華爸爸打電話,問劉德華的衣服尺寸,也可以在張國榮家約他拍照時喝一碗韭菜豬肝湯。”

時光斗轉,媒介傳播渠道的日新月異令娛樂圈也逐漸變了味道。查小欣認為,現在的娛樂記者善于捕風捉影,提問時也經常有失禮貌,尺度把握不當;另一方面,藝人身邊眾多的經紀人與助理也將他們與外界隔離開來,不勝唏噓。

在娛樂圈摸爬滾打了三十載的查小欣,目前的身份是專欄作家兼無線電視(TVB)的合約藝人。談及未來打算,她表示有想法再去念書,學些自己喜歡的東西,并嘗試隨遇而安。

香港人應再多一份包容心

七八十年代的香港百業興盛,這顆東方明珠雖已回歸祖國十六年,但很多內地人對它的了解仍停留在港片時代,就像透過玻璃看櫥窗里的精致擺設。發達的金融業、高昂的房價、摩登的購物天堂、快節奏的生活等等,是內地人普遍對香港標簽化的印象。

2003年推出的自由行政策,拓寬了內地通往香港的橋梁,但以旅游為主的短暫停留,令人們看到的香港似曾相識卻又模糊不清。

查小欣回憶說:“七八十年代的香港是很光鮮的。記得那時過年,家里有客人拜年帶來的巧克力,媽媽都不讓我們動,要寄給她湖南老家的親戚吃,因為那時內地沒有這些東西。還有冰箱、彩電、空調,回鄉的時候都會背過去。到了九十年代中期,內地的親戚就說,不要再帶這些東西了,我們都有了。”

1979年,TVB電視劇中有一個叫“阿燦”的角色飾演當時從內地來香港的新移民,因其土里土氣的表現及一句經典臺詞“我系阿燦呀!我準備返鄉下探阿爸阿媽!” 而名噪一時。從此,“阿燦”成為香港人嘲弄內地人土氣的代名詞。

風水輪流轉。隨著內地改革開放、經濟騰飛,上海、深圳、廣州等城市異軍突起,特別是九七回歸后,香港人被內地迅猛的經濟發展勢頭所震撼,反差之下,心態也發生了微妙的變化。

“我想九十年代中期以前,香港人會覺得比內地人有優勢,那時我們管他們叫‘阿燦’;但現在我們管自己叫‘港燦’!”查小欣言罷哈哈大笑。(“港燦”是香港人自嘲的說法)

“九七年前很多香港人想移民,大家就是想走,有房子的賣房子、有股票的賣股票。去哪里?很沒有方向,很迷茫。”

出于對回歸后局面的擔憂,香港移民潮在1984年中英聯合聲明簽署后爆發。據不完全數據統計,八十年代至九十年代,約有三十萬港人移民加拿大;而九七回歸后的十五年,約有逾十五萬港人“回流”香港。

查小欣憶道:“九七后發現,沒事啊,怕什么呢?然后就是自由行,突然多了一個很大的力量把香港經濟推上去。”

兩地人交匯融合的過程中勢必會產生摩擦和沖突,特別是最近內地孕婦赴港產子、奶粉搶購、上水水貨客阻塞車站、內地游客在港大聲喧嘩等話題屢屢占據香港報章頭條,更有甚者,將內地人來港比作“蝗蟲入侵”,大大加劇了兩地民眾之間的矛盾。

對此,查小欣認為香港人應再多一份包容心。“很多內地人覺得香港人看不起他們,說他們素質低,我想,一個地方要進步就不免經歷這樣的過程。一些內地人可能像暴發戶,但這也是香港從前的樣子。香港人從前去內地的表現,跟現在內地人來香港的表現是一模一樣的。”

“那時香港人富起來,有錢,去外國講話聲音是最大的,也是被人笑,都是一樣的,我不覺得有什么稀奇,你要給他們(內地人)時間,他們會慢慢進步。”

查小欣說,現在兩地人的關系仍處于變化、適應的階段。“以前好像我比你優越,現在好像你比我優越。大家在適應,相互認識。我看這個融合期還要3年吧。”

在磨合期間,不少港人擔心香港文化會逐漸被內地同化,對此,查小欣的態度算是開朗。“香港部分文化被內地同化是不可避免的。不止是香港,其實全世界都在向內地靠攏,你看報道,現在泰國也有普通話班,韓國女孩子會寫漢字,這個影響是全世界范圍的。覺得詫異的人是他們太固執,不肯接受現實。將來香港的法庭是講英文、還是廣東話、還是普通話,你就知道是誰融合了誰。”

老街區文化 貴在含蓄之美

不覺中,查小欣已飲下三杯香檳,她望著窗外的香港,目光在酒釀的浸潤下格外閃亮。“香港其實是一個很復雜的地方,對那些頭腦轉得很快的人來說是片樂園,充滿驚喜,很多機會,也很自由。我想,多元文化是一個重要因素。”

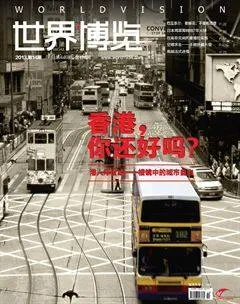

“我去過很多有海港的城市,但總覺得維港是最美的。它的魅力就在景致的層次上,那些招牌上的霓虹燈七彩繽紛,但又不刺眼,比較含蓄,其實這個景象就已經很代表香港:有新的、有舊的,有金融的地方、文化的地方、購物的地方。它有很多顏色,但不會被任何一個顏色蓋住,你有你的,我有我的。”

同很多“念舊”的香港人一樣,查小欣也很愛惜香港的老街區文化。近期,港府宣布要將位于灣仔一條俗稱“喜帖街”的老街更名為“喜歡里”(“喜歡你”的諧音),作為市區重建項目的一部分。此舉頃刻間惹來香港市民一片責罵及抗議,查小欣也為此在博客上撰文,稱新名字“太直接,一點都不美”。

“香港的美是含蓄的美,”她說。

對于近年媒體上涌現出一些唱衰香港的聲音,認為香港昔日的輝煌與優勢正逐漸褪去,查小欣立即反駁:“我一點都不覺得!”她說,現在正是體現香港如何轉型的時候,拿電影業舉例,從前香港每年出產五百部電影,現在每年五十部,中間好像有個衰落期,但最近的片子如“春嬌與志明”、“盲探”等都很叫座。

“香港人,你給他壓力,他就會反彈,浪落下去還會再起。可能正因為我們是移民的城市,所以香港人很適應不同的變。”

“你看,英文賺錢我們學英文,普通話賺錢我們學普通話,而且學得很快,廣東道(尖沙咀奢侈品牌云集的購物街)的變化就能體現香港人適應變化的程度有多大。商店店員從前講英文,后來是日文,現在是普通話,有錢賺就可以啦!”查小欣爽朗地笑說。

那是否說明香港人很看重金錢?

“愛錢是普遍的人性吧?哪里都一樣的。在你對一個地方的人有了偏見后,會特別這樣覺得。香港人看重錢,沒辦法,因為我們是國際大都會,生活成本太高,但香港人也是非常有人情味的,你需要他做善事的時候,沒人問為什么,捐錢不遺余力。”

每逢周末,香港街頭各式的捐款活動都會吸引一些市民駐足,投下或多或少的零錢,換得一枚畫著笑臉的貼紙戴在袖間。

“香港人是很可愛的,很有同情心。他們看上去很精明,其實都笨笨的。”在說這句話時,女強人風范的查小欣臉上露出一個頑皮的表情。

采訪接近尾聲時才發現,竟與查小姐聊了兩個半鐘。

此時窗外的維港已夜色斑斕,對面海岸鱗次櫛比的建筑物流光溢彩;起身俯望,星光大道上游客膚色各異,熙熙攘攘。這大概就是她所愛的香港吧!(王小旎)