床之戰

自從兩年前小加布里埃爾從梳妝臺上掉下來摔破了頭,他就睡到了父母的床上。現在6歲的他把這張床叫做“媽媽和寶寶的床”,9歲的米夏埃拉是加布里埃爾的姐姐,因為覺得受了冷落她也睡到了媽媽的床上。爸爸托尼只能和寵物狗一起睡在兒童房里,托尼覺得很不是滋味,事情怎么會變成這樣?“一開始每周不過一到兩個晚上這樣。”媽媽弗朗西斯卡說,在丈夫的敦促下她也試著把孩子趕回他們自己的床上去。“但有時我實在為難,孩子們的眼淚和委屈都會讓我無比自責,天哪,我都干了些什么!”

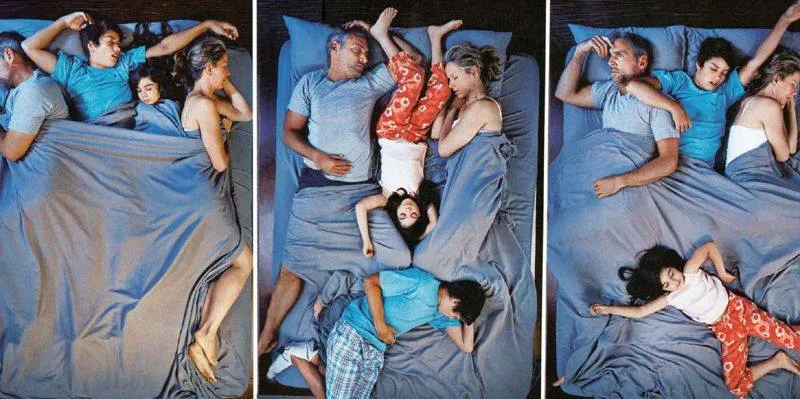

弗朗西斯卡從沒想過她的婚床會變成全家人的床,但她只是無數個與孩子一起睡的父母之一。每個晚上,從哭鬧的哺乳期嬰兒、害怕不安的幼兒、固執的學齡兒童,到焦慮的青少年們都緊緊依偎在父母身邊,不知不覺就幸福地睡著了。可對于父母們來說,從黃昏到黎明,他們都在搶被子和躲避碰撞之間掙扎著瞇上一會兒。

有人說現代父母們太溺愛孩子了,可事實上,這不是他們能選擇的。

對于每一位想成為好爸爸或好媽媽的人來說,他究竟是應該摟著孩子入睡讓他們更有安全感,還是該任他們日復一日在哭鬧和不安中入眠讓他們更加勇敢呢?對于每一位下班后疲憊不堪的現代父母來說,在他最終決定和孩子一起睡覺之前,他究竟有過多少次半夜強撐著爬起來的經歷,只為了給孩子一個安慰的擁抱或者倒杯水來安撫他們呢?蒙特利爾兒科醫生丹尼斯·勒杜克表示,來自父母最普遍的兩個問題是:我該怎么做才能讓孩子每晚安穩地入睡?孩子半夜醒來我又該怎么辦?

首先我們必須知道一個事實,所有小孩子都不喜歡睡覺。科學家們調查發現,有20%-30%的孩子患有睡眠障礙,他們尤其難以入睡或者睡不安穩。無論兒童和成人,睡眠不足都會引發記憶力與注意力方面的問題,造成易怒、肥胖。

亞當·曼斯巴赫,一位因女兒固執不睡覺而被搞得神經衰弱的爸爸,寫了一本書,名為《快點去睡覺吧》。書里這樣寫道:“小貓緊緊依偎著大貓是為了取暖,小羊羔躺在媽媽身邊是為了更舒適。親愛的,你美麗的小床溫暖又舒適,拜托你趕緊睡覺吧!”這本書立即成為了暢銷書,它讓父母們終于有勇氣公開交流家庭睡覺問題,以及和它有關的種種隱私,比如他們的性生活該怎么辦,比如他們控制孩子的能力,以及孩子控制他們的能力等。

這還揭示了更大的社會焦慮,現代父母是不是覺得自己白天陪伴孩子的時間太少,所以用夜晚來代替?他們是不是認為,孩子睡得不好就是自己做父母的失敗?對于許多家庭來說,同床而眠是讓家里每個人都能睡覺的最佳選擇。可就像你做的其他選擇一樣,它會給你帶來意想不到的后果。

在生下兒子和女兒之前,艾麗西亞對于如何照顧孩子有著非常明確的觀點。“一開始我和丈夫都認為,絕不能讓寶寶睡在大人的床上。”她回憶說。可當孩子出生后,雖然他們堅持沒讓孩子睡到大床上,可他們自己也沒能再睡到那張床上去,最終那張從未使用過的嬰兒床邊地板上的一塊泡沫成了全家人主要的休息場所。“現在,我的孩子們一個8歲半、一個5歲半,我們都習慣于一起擠在他們房間的雙人床上睡。”艾麗西亞說。

但是隨著孩子慢慢長大,這種安排讓艾麗西亞的丈夫覺得不太舒服。有些晚上,孩子們睡著后,他會回到主臥去,艾麗西亞也會跟他一起換過去。可很快,他們的兒子也會跟過來。“他就像裝了雷達一樣感覺靈敏。他一定要把手放在我的頭發里,趴在我身上說,‘媽媽,我太愛你了,媽媽,我需要你。’最后,女兒也過來了。”艾麗西亞回想起最近一個晚上的情形說道,“從我丈夫起身到另一張床上睡開始,就像多米諾骨牌一樣,下一步行動是不可避免的。”如此往復。

多倫多“睡眠助產士”特蕾西·魯伊斯幫助客戶家庭解決睡眠問題已經九年了。她對于家長和學齡兒童同床而睡的普遍性感到震驚。“當我剛開始這項事業時,我的工作重點是2歲以下兒童的家庭,但現在,我大多和10歲以下兒童的家庭打交道。”

由于缺乏相關資料,所以還不能確切知道如今全球究竟有多少孩子與父母共用一張床,但保守估計,大約1/4的兒童夜里過度依賴父母。換句話說,他們每晚一起入眠。孩子越小,晚上越容易哭鬧,對于疲憊的父母來說,把他們抱上床來一起睡是最容易的解決方式。就這樣一睡就是好幾年。

父母們不知道如何去改變這種習慣,他們也不知道到底該不該改變它。在美國市場上40本同睡眠相關的育兒書籍中,11本書支持父母和孩子同床而睡,16本書反對這種做法,剩下的13本對這個問題避而不談。

如果說嬰兒由于身體幼小,和父母同睡受到擠壓后有遭遇嬰兒猝死綜合征(SIDS)的危險,較大的兒童則沒有這種風險。因此不少睡眠專家認為,只要大家都能睡得好,或是已經形成了習慣,和父母同睡對孩子沒啥壞處。

但溫哥華英屬哥倫比亞大學的兒科睡眠研究員溫迪·霍爾教授認為,如果孩子們到了上學的年紀,甚至到了青春期還不能在自己的床上入睡,就不能讓他們真正感到獨立和自我控制,這會向他們生活中的其他方面轉化,當面對敵意或者其他挑戰性活動的時候他們會尤其缺乏自信心。

此外,對于被動同床的父母而言,他們則面臨著身體和心理的雙重威脅。托尼十分懷念與妻子間的親密關系。“如今這種親密感幾乎不存在了,可我每次和弗朗西斯卡提出讓孩子們自己睡,她都會沮喪地埋怨我‘你考慮的就是這些么?’其實真的不是這樣。我只是覺得我們之間已經不再親密了,丈夫和妻子長期分床,對我來說不正常。”

和許多母親一樣,弗朗西斯卡對和孩子同床而睡則有不同的看法。“他們的童年只有一次,可能現在我們過得有些艱難,但這會好轉的,最終他們都會長大走出這個階段,那時你回想起來就會覺得,這根本不是什么大事。”在同孩子一起睡的問題上,母親通常表現得比父親要寬容的多。

伊娃的丈夫喬希和他們6歲大的女兒一起睡在兒童房里,伊娃和還是嬰兒的小兒子一起睡在主臥里。“這沒什么大不了的”,伊娃說,“對我來說這很自然。”因為不打算再生寶寶了,她很享受同孩子在一起的時間,“他是我的小王子。”然而喬希時刻盼望著回到他的床上去,他說:“如果由我來決定的話,兒子應該睡在嬰兒床上。”

許多母親比父親愿意忍受更長久地和孩子同床而睡,社會學家維拉羅伯斯在她即將出版的新書《母親的負荷》中寫道,當經濟、社會以及公眾健康不再那么穩定安全時,越來越多的媽媽們正在擔負起孩子們身體、情感、經濟上的責任。保護孩子們免受夜里睡不著的困擾就是這種現象的延伸。

她還懷疑許多母親在孩子們身上尋求安全感。“你不能指望婚姻天長地久,你也不能永遠都依靠工作”,維拉羅伯斯解釋說,“因此對很多女性而言,她們能想到的唯一永恒的關系就是母親與孩子之間。”

艾麗西亞承認:“我喜歡抱著孩子們,當他們就在我旁邊的時候,在某種程度上我感覺更好,就像是我不必擔心他們一樣。”她也把同床而睡看作團結整個家庭來之不易的機會,這并不是說艾麗西亞是同睡狂熱者,但如果你晚上7:30才回家,孩子8:30就要上床睡覺了,那么你想要和孩子一起待1小時,還是9小時?很多人會選擇后者,因為這是一種親密的聯結形式,它讓每個人都感覺到他們之間的緊密聯系。

作為一名醫生,艾倫本該反對和孩子同睡的行為。“但我并沒按書上的來,我只做我自己認為對的事。”艾倫經常和5歲的女兒一起睡,“這些天,她有點怕黑,所以我想陪著她。”在某種程度上,艾倫愿意滿足女兒陪她一起睡的愿望,是因為她還記得自己小時候的情形。“我從小和母親一起睡,直到12歲那年才敢回到自己的臥室。”她回憶說,“我敢肯定當女兒準備好的時候會最終回到自己的房間,時間到了就會發生的。”

那么究竟多大的孩子就不再適合和父母同睡了呢?雖然現在許多十來歲的青少年因為焦慮等等原因還和父母同睡,但總的來說,當孩子不再那么幼小的時候,同床而睡就應該結束。或者,當孩子出現第一個發育成熟跡象的時候就是該結束的時候。

但許多父母拒絕等待那么久,他們尋求專業人士的幫助。睡眠助產士特蕾西·魯伊斯會從讓全家人一起坐下來開始。“我會說,‘我們要開始教大家——媽媽,爸爸,狗狗,以及每一個人如何整夜都在自己的床上睡覺。’所以重點不只是‘我們不讓蘇西上大床’。”魯伊斯解釋說。和孩子談判需要藝術,讓他們慢慢接受你的安排。向他保證雖然大家在各自的房間里睡覺,但臥室的門都開著;今晚媽媽會坐在小床邊直到孩子睡著,明晚媽媽就在門外的走廊里待著直到孩子睡著;如果孩子堅持睡在父母的房間里,他們就只能睡在地板上。魯伊斯說:“只要你下決心改變,變化真的會非常快,通常不超過兩周,孩子們就會形成新習慣。”她給那些與同床而睡作斗爭家長們的信息很簡單:拒絕和孩子同睡并不表示你就不是好父母。

托尼和弗朗西斯卡已經達成了協議,在秋季孩子們上學后開始新的睡覺程序:工作日的晚上孩子們要睡在自己的床上,周末他們可以到爸爸媽媽床上來。弗朗西斯卡希望這次計劃能堅持下去。

對于艾麗西亞一家,床已經成為家人一起分享感受的安全港灣,她說:“這就像枕邊悄悄話一樣。”可幾天前的晚上8歲半的女兒悄悄對她說:“媽媽,我覺得我已經長大了,不能在這里睡了。雖然我不想獨自一個人,但我想我可以在隔壁房間睡覺。”聽到女兒的獨立宣言,艾麗西亞表面平靜地說:“好的,如果你晚上想回來隨時都可以。”但是實際上那一刻她在心里狂喜:“太棒了!”