當天才長大后

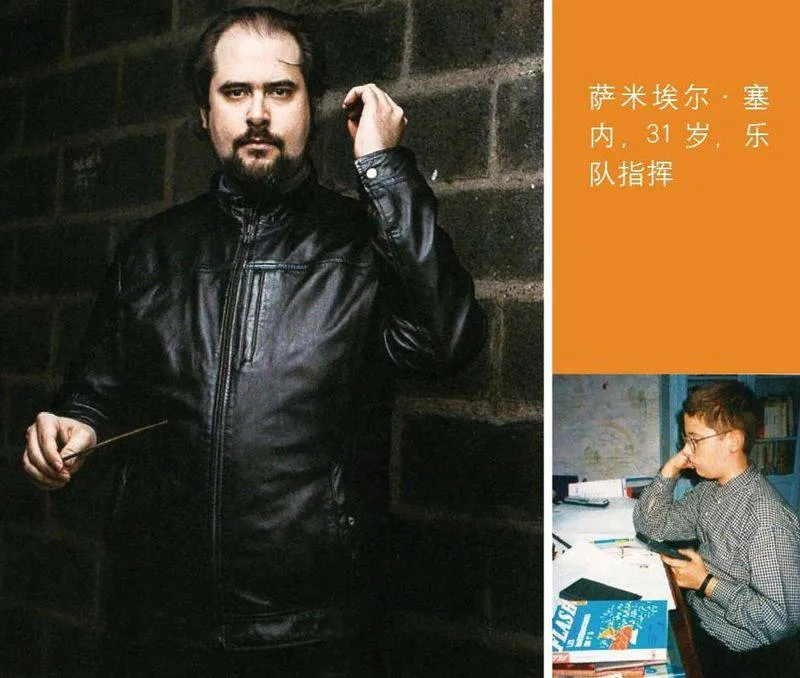

薩米埃爾·塞內

“我迫切地想知道,20歲、30歲的我在做些什么,希望那時的我沒有失去自己的超前優勢。”這是1996年,年僅14歲的高中畢業生薩米埃爾·塞內在家中接受采訪時說出的心里話。如今,31歲的薩米埃爾頭發比當年少了一些,胡子卻有了一大把,他成為一名樂隊指揮兼導演。令他欣慰的是,他依然保留著自己的超前優勢。20歲從卡尚高級師范學校畢業后,他順利取得了數學教師資格證,但他最終選擇了藝術道路。

音樂總監、導演、作曲家……10年之內,他積累了別人20年的工作經驗:從歌劇導演(《卡門》,2001;《哈姆雷特》,2004)、戲劇導演(尤內斯庫的《上課》,巴黎穆浮塔劇院,2010)到音樂劇導演(《名揚四海》,2008),其間,他還擔任過交響樂指揮(《星球大戰》,大雷克斯劇院,2005)。外人眼中的薩米埃爾一直非同尋常,他自己也說:“很多年里,我都被人稱為天才。”這是一個自滿的標志,但所幸沒有達到狂妄的地步。在他的個人網頁上,“法國最年輕的業士”這一標簽一直占據著他個人簡介中最醒目的位置。直到兩年前,他才刪掉這個榮譽稱號。薩米埃爾坦言:“我花費了數年時間才明白,這種評價對我的人生沒有任何好處,我沒必要博得別人的另眼相待。”這是一個人成熟的標志。“我在28歲時才感到自己是個成年人。生日那天,我按下了我生命中的‘重置鍵’。”經過一場深刻的反思后,薩米埃爾離了婚,開始新的旅程,智力早熟在他看來早已不再那么重要了。

如同很多被界定為智力早熟的學生一樣,天賦超常的薩米埃爾有一種過分敏感的特質,他常因為小小的不悅而感到苦惱。痙攣質?倔強癥?緊張癥?醫生對此一直沒有定論。薩米埃爾在很長一段時間里都飽受這種病癥的折磨。尤其是剛上高中那段日子,他的與眾不同常常引來同學的嘲笑,使他和同學之間產生了隔閡,他開始不自覺地喜歡與成年人為伴。他承認:“我從沒想過和同齡人建立什么友誼,因為我們關心的事情完全不同。”高中畢業后的17年來,薩米埃爾說自己在生活中一直抱有“一種害怕走錯路的恐懼感”。盡管事業穩定,薩米埃爾對未來仍然充滿焦慮。

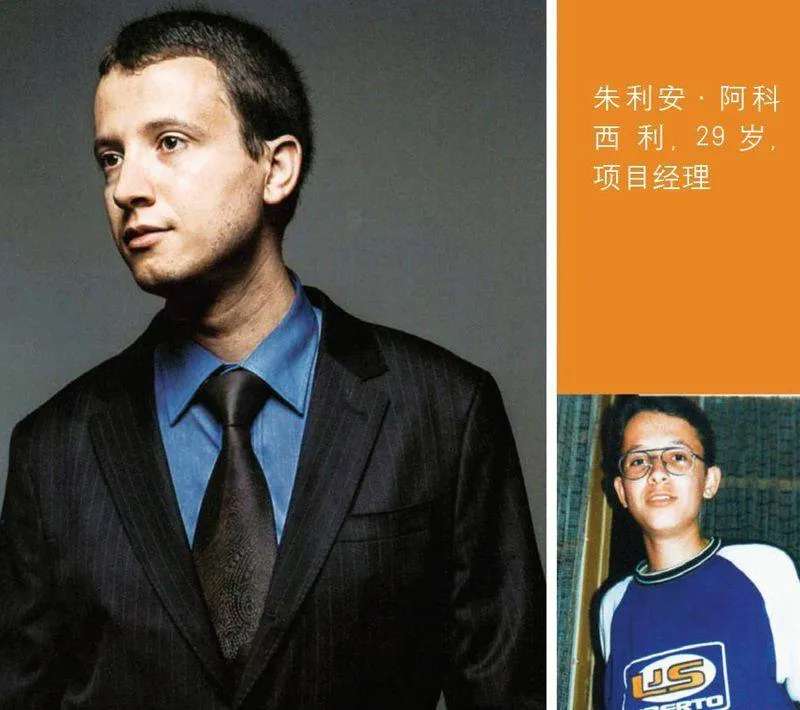

朱利安·阿科西利

18個月認識字母表,3歲會讀書,12歲上高中,19歲畢業于巴黎中央理工學院——這就是朱利安·阿科西利。在巴黎星形廣場附近的一家餐廳里,我們見到了這位29歲的青年,他依舊保留著1998年接受法國電視二臺采訪時的朝氣,那時的他剛剛成為當年法國最年輕的業士。如今,他是法國歐創(Altran)咨詢公司的項目經理。朱利安·阿科西利略帶諷刺地告訴我們,小時候在幼兒園時他比較孤僻,曾被老師判定為發育遲緩的孩子。

幸運的是,無論是在他用3年就讀完的小學,還是在初中、高中,朱利安并沒有遭到同學的排斥。他解釋說:“從小學起,我就被當作‘小弟弟’看待。周圍的同學總是本能地對我有一種保護的態度。”朱利安從未因自己的超常而變得懶惰,他說:“我很努力地去融入周圍。”在他看來,是安逸的環境令他得以綻放:一個郊區的小鎮、和諧的家庭關系,還有良師益友。

臨近中學畢業時,媒體的爭相報道并沒有擾亂他的學習:他以17.89的平均分(滿分20)順利拿到畢業證。為投考理工學院,這個年輕的學生進入圖盧茲費馬公立中學專業數學班學習。回顧當年,朱利安認為預科班是“他人生中最糟糕的兩年”。15歲的他獨自離家,在完全陌生的環境里與一群年齡比他大卻實力相當的學生們競爭……這一切令他倍感壓力,他開始對自己產生質疑。他說:“情緒因素反映在我的成績上,我的成績并不出眾。”但他最終還是考入了最頂尖的巴黎中央理工學院。

成年后的朱利安·阿科西利不再有與周圍人的落差感,但他坦言自己有一種比別人更加快速領會復雜事物的能力。朱利安說:“我最驕傲的,是成功對智力早熟進行規劃,最終進入正常人的圈子。”一陣沉默后,他接著說,“沒錯,我的驕傲,就是變得正常了。”

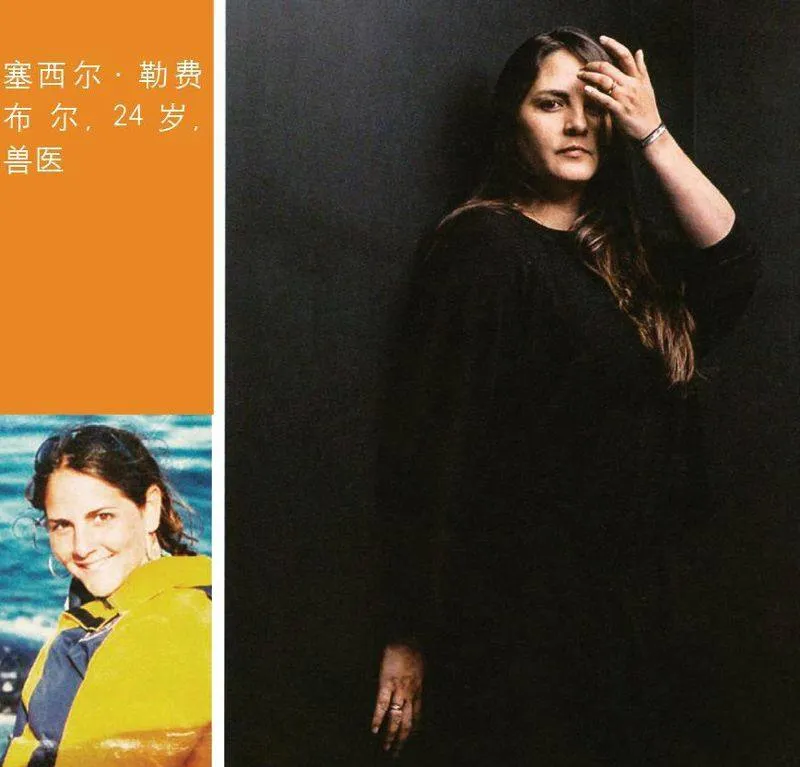

塞西爾·勒費布爾

塞西爾·勒費布爾從6年級(9歲)就進入了一所特殊的私立學校——米什萊學校(在法國尼斯,專為“高潛能”兒童提供超前教育),然后用5年時間完成了初中、高中的學習。然而,這個年輕的女孩否認自己是在精英泡沫中長大的。她說:“學習之余,我會與大家一樣練擊劍、學舞蹈、排戲劇,我還會和朋友一起出去玩。”如今,談到智力早熟,24歲的她表現出一種毫不掩飾的冷淡。她說:“我從不隱瞞,但我也從不會主動承認,這就是我的特點。有些人擅長運動,我只是擅長學習而已。”

孩子“超常”是令很多父母感到高興的事情,而塞西爾·勒費布爾的父母卻恰恰相反,他們甚至害怕看到女兒“突飛猛進”。只有在一種情況下他們才不反對,如果“她的體育也能那么優秀就好了”。塞西爾哀嘆道:“人們把我們這種人比作受過訓練的猴子,只會學習,沒有朋友,沒有感情……我不否認有些人是這樣,但大多數人不是。像每個女孩一樣,我的生活也充滿友誼和愛情。”

如今,塞西爾成了一名獸醫,在法國南特國立獸醫學校(Oniris)做助教。“我周圍有不少學生比我還老。當他們發現這一點時也感到很好笑,但它并沒有影響我的威信。”塞西爾還沒有徹底告別學生生活,她計劃用3年的時間進行額外的專業進修。“我的一些女同事就放棄了,因為30歲的她們得要組建家庭了,而我才24歲,我還有時間。”這就是“超前”給她帶來的“幸運”,就像她在第一次采訪中談到的那樣。十多年來,塞西爾時常會成為媒體追逐的焦點,這有時令她感到很苦惱。

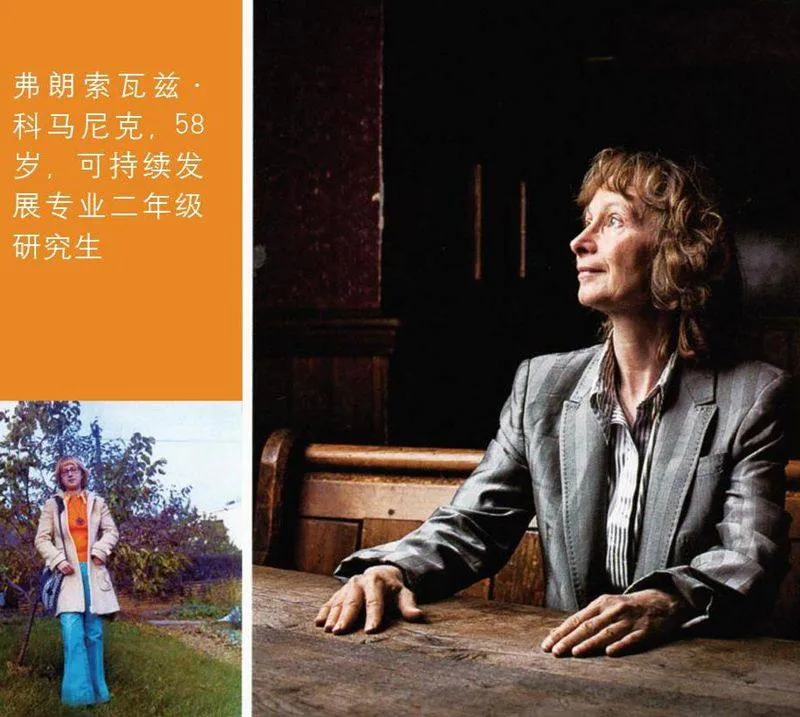

弗朗索瓦茲·科馬尼克

與其他人不同的是,“智力早熟”一詞從未在弗朗索瓦茲·科馬尼克的學業生涯中出現過。1963年,8歲的她在摩澤爾省的小鎮隆巴斯上6年級。當時,老師們因這個小女孩的年齡而感到十分驚訝,他們甚至決定不讓她參加體育活動,因為這對她而言太危險了。如今,50年過去了,這段趣事依舊令人發笑。弗朗索瓦茲在她工作的蒙巴拿斯咖啡館里用細弱的聲音向我們講述:“7歲以前,我一直是被舅媽帶大的,她很早就開始教我讀書。我所在的香檳村小學只有2個班,每個人都按正常教學進度學習。當我到學校注冊時,我直接進入了五年級。”那時,法國還沒有智力早熟的概念。直到1971年,心理學家讓-查理·泰拉西耶在美國模式的基礎上,建立了法國智力早熟兒童協會。

回憶往事,弗朗索瓦茲看著自己精心保存的班級照片,她承認當時的日子是無憂無慮的。關于高考,她說:“我從未感覺自己通過了一次可能改變我一生的考試,只覺得完成了一個簡單的程序。”弗朗索瓦茲認為她的超前給她帶來了“一陣新鮮的氧氣”,令她很早就開始自立。然而,年紀小給她帶來的并不總是好運,比如在巴黎費奈隆中學畢業后,她因年齡不夠被拒絕參加大學入學考試。于是,她只能遠遠地看著自己的同學們在巴黎綜合理工學院、巴黎高科橋路學院或者巴黎中央理工學院之間競爭,而自己卻尷尬地停留在預科班。她至今對那段日子懷有苦澀的記憶,用她的話說,這是“不公正的”。

弗朗索瓦茲在職業生涯中多次轉行。從巴黎六大博士畢業后,她首先進入計算機領域。上世紀80年代,她一邊撫養自己的3個兒子,一邊投身金融業和保險業。58歲時,已經當上奶奶的她結束了在法國國立工藝博物館兩年的研究生學習,準備第N次轉行,這一次要轉行到“可持續發展業”。對知識如饑似渴的她仿佛永遠不知滿足,她說,這是出于一種“強烈的好奇心”。這種“強烈的好奇心”也是她和薩米埃爾、朱利安、塞西爾的共同特點。但他們四個都認為,這個品質絕不是智力早熟孩子的專屬。四位“長大的天才”表示,他們僅僅實現了當年通過高考時的愿望:成為和其他人一樣的成年人。

阿蒂爾·拉米安德里索阿

阿蒂爾·拉米安德里索阿至今仍是法國最年輕的業士。1989年,11歲的他便通過了高考。但他從沒上過學,因為他的父母為他制定了專門的學習日程,這在《阿蒂爾的方法》一書中有詳細的描述。父親若那·拉米安德里索阿通過兒子的例子,把自己的教育方法寫進了書里,希望“在和諧的環境中培養孩子與生俱來的能力”。阿蒂爾·拉米安德里索阿12歲上大學,2年后精通高數的他被稱為“法國天才中的冠軍”。19歲獲得博士學位后,阿蒂爾·拉米安德里索阿只有一個希望:讓人們忘掉自己。我們嘗試著聯系了幾次阿蒂爾,他的家人拒絕了我們的采訪請求,只是告訴我們“大量的媒體報道令阿蒂爾非常反感”,他“希望保持目前隱姓埋名的生活狀態”。而我們也僅僅得知,他如今正在從事城市規劃行業。

薩米埃爾坦言:“我花費了數年時間才明白,‘你是天才’這種評論對我的人生沒有任何好處,我沒必要博得別人的另眼相待。”

朱利安說:“我最驕傲的,是成功對智力早熟進行規劃,最終進入正常人的圈子。沒錯,我的驕傲,就是變得正常了。”

塞西爾說:“人們把我們這種人比作受過訓練的猴子,只會學習,沒有朋友,沒有感情……我不否認有些人是這樣,但大多數不是的。像每個女孩一樣,我的生活一向充滿友誼和愛情。”