小議《成都龍泉驛百年契約文書》中的地名、人物、稅賦、計量問題

《成都龍泉驛百年契約文書(1754-1949)》(以下簡稱《契約文書》)一書已經由巴蜀書社于2012年底正式出版發行。筆者作為此書的主編,為了讓研究者和讀者更便于理解書中所涉及地名、人物、稅賦、計量等事項,又進行了實地調查和文字資料的梳理,就上述幾個問題形成此文。

一、關于“三甲”與相關地名

成都東山是指成都東門沙河一線以東至龍泉山兩側的淺丘低山區,現在成都市龍泉驛區是其核心區。在《契約文書》中所收錄的契約,最多的地名是“華陽縣三甲”或“華邑三甲”。據民國23年版《華陽縣志·華陽縣場鎮表》載,“前清末葉,分縣境為九區,計六鎮、三鄉”,三甲地大致由第八區西河鎮和第九區隆興鎮組成。所謂“華陽三甲”或“華邑三甲”,即如地契中民國2年(1913年)的“五十一”(對應檔號229),民國14年(1925年)的“五十二”(對應檔號218)等。在西江河一線以東原屬簡陽縣的地區,據咸豐癸丑年版《重修簡州志·里役》載,“舊<州志>州屬十鄉合為兩鄉,曰仁善、曰義和”,仁善和義和兩鄉界線大致以沱江為界,類似于民國時期的東鄉和西鄉。地契“二十七、四十二”(對應檔號135、123)中的鐵碑橋和仰天窩現在所在地山泉鎮和柏合鎮,以及龍泉鎮都是當年“簡陽義三甲”的范圍。這個區域的壩區在簡陽市全境比較而言,是農業生產條件相對較好、較富庶的區域。

青龍埂是在《契約文書》中出現次數最多的地名,如地契“十五、十九、二十、二十八”(對應檔號分別是021、025、033、035)等等,主要跟蘇家有關。在這附近有蘇家的成勇公祠——“蘇成勇”之名出現在地契“二”和6件政府文契之中,還有兩處蘇家大院。青龍埂之名源于一個風水布局,當地人稱的香花寺王墳即明蜀王陵群中的成王陵。東山上還有多座明蜀藩王陵,如僖王、昭王、惠王等,由于民間經常“王”、“皇”不分,導致有的稱“王墳”(如檔號011),有的稱“皇墳”(如檔號045)。青龍埂在建造之初,即將王墳左前方的一道土埂再挑土加工成一道更具形象的彎環,總共有幾百米長。根據“左青龍、右白虎”的原則,這道土埂就被稱為了青龍埂。新中國成立后人民政府在蘇家祠堂成立鄉政府,就以青龍埂為名,取名青龍鄉;后來改作石靈鄉后,這里的村仍然叫青龍村。目前,成都市政府要在這里建一個濕地公園,青龍埂有一半已經淹沒在水里。

二、龍泉驛的大姓望族

關于青龍埂蘇家,據《華陽蘇氏族譜》,“蘇成勇生于康熙五十五年丙申歲(1716年)三月初十日午時,系廣東和平縣誕生。年方十歲隨祖父自粵遷蜀于成都府華陽,地名七根槐居住,后遷于倒石橋老屋,遂興家立業,享壽七十有七,卒于乾隆五十七年壬子歲(1792年)冬,在倒石橋老屋告終”。蘇成勇是這支蘇氏的開基之祖,之后再經過蘇定倫(賣地定金約“二”、“四”中買主,字敦五,1784-1820年在世)、蘇邦賢(賣地定金約“六、七、八、九、十、十一”等中的買主,字希三,官印名秉權,捐國子監監生,誥授奉政大夫,1798-1888年在世)、蘇國寬(賣地定金約“三十四”中的買主,字敷五,捐國子監貢生,1816-1877年在世)三輩人的經營拓展,蘇家逐漸成為青龍埂一帶的望族,《契約文書》總共收錄有上百件與蘇家有關的契約。

地契“三十、三十九、五十二、五十三、五十四”(對應檔號分別為139、138、218、219、222)中的“陶家灣”位于老成渝路騾子坡北側的分水村一帶,這里有著名的馮家新瓦房,新中國成立后先后用此作洪河鄉政府和洪河衛生院。陶家灣向西隔了一道土梁子就是地契“四十三、四十六”(對應檔號分別為130、143)中的柳樹灣,現在的柳樹村即得名于此。那里原有東大路上著名院落馮家老瓦房。民國11年(1922年)重修的《馮氏族譜》載,馮家“第十四世祖其煥公,原居廣東嘉應長樂縣磚斗寨……雍正初年……由粵來川,在成都府華陽縣東柳樹灣覓一宅場,田地一大段,命仲昌公、叔昌公夥買,以為基業,奠立家室”。再據馮思章先生回憶,地契“三十”(對應檔號139)中的“馮五和”并不是一個具體的人,而是馮家所有烝嘗集合之名,也即是一處公產。地契“四十三”(對應檔號130)中從胞弟馮爐光手中購買水田的馮致光,其職業是在成都牛市口行醫,后來接手馮氏在成都桂王橋西街的馮氏祠堂。馮家祖上叔昌公的兒子馮恭達在定親后妻子未過門時就過世了,但這位“兒媳”仍然前來馮家守節,并抱養其長叔之子撫養。此子后來取得功名后,為養母申請節孝牌坊,樹立在陶家灣東面的成都東大路上。此馮氏牌坊是成都東大路上第一座牌坊,最為高大氣派,牌坊朝東(龍泉山方向)刻有御賜“秋竹有節、古井無波”八個大字,朝西(成都方向)刻有馮家自題的“貞比介石、潔齊春冰”。這些都顯示馮家是大面鋪一帶的望族。

地契“四十七”(對應檔號132)中的買主朱道善,與其同字輩的朱道南是西河場的名人,據民國23年版《華陽縣志》,其在西河場與他人一起辦過“一錢會”,宗旨是“無論何人,有發愿者,每日擲一錢于筒中,俟月抄交于會內,當事人以作善舉。年久積資漸廣,置田收利,施棺、施藥、又有周急。”此會于民國10年(1921年)改名恒河善會,建在西河場南華宮。地契“十二”(對應檔號019)中的中人朱朝云,據朱道南于民國27年主編的華陽縣三甲西河場必達《朱氏族譜》,他當時在朱家排老四,其弟朱朝發在嘉慶末期為當時三甲的族長(類似鄉長的行政職務,非家族的族長)。地契“三十五”(對應檔號056)涉及在卓家店附近的土地。其中的地鄰朱廷章,以及同在地鄰位置的朱榮統是兩父子。朱榮統是朱廷章的二子,擁有數百畝田產,出資培修位于半截河的公產,使之成為成都科甲巷朱子文祠的陪祠,并在房右配以朱子書院,使得此處房屋規模較大,被人們稱為“好家伙”。而據《朱氏族譜》,其入川始祖必達公最初于康熙年間在西河場作專門給人打斗的斗戶,光緒間朱華均出任西河場保正,并主持修建西河場的火神廟,顯示朱家是西河場附近的望族。

說到新中國成立前的龍泉驛,田家是不得不提及的。龍泉驛民國就流傳順口溜“晉、蔡、游,倒到田里頭”,即原來本地的三姓望族全部衰落,不及后來發達的田家。田家代表性人物是國民第二十九軍軍長田頌堯。《契約文書》中涉及田家的契約并不多,僅有4件,但里面包含的人物卻很值得玩味。其中錢財借貸收據“二十”(對應檔號378)中的債主“田董氏”(1869-1933年在世),據民國22年田光裕纂修的《田氏族譜》載,其嫁與田頌堯的叔父田元熹(字司農,1867-1924年在世),而借債人、即其侄兒董萬泰是革命烈士董朗的侄兒。董家族人在本地也比較多,龍泉鎮驛馬河下游原來就稱作董家河。連續兩筆債因為田董氏在借債不久后去世,田家后人只保留借據,并未追回債務。在其他契約“十五”(對應檔號380)中還有一筆“賣瓦條約”,買主田戎軒(本名光第,官名澤孚,字蓉軒,田頌堯之弟,曾隨其兄在軍隊作過師長級的司令,1898-1952年在世)花費1800元大洋購買10萬匹筋瓦,據謝利萬先生推算,一般蓋1平方米瓦房需用100匹瓦,這10萬匹瓦可以蓋約1000平方米的房子,由此可見其家族財力雄厚。

三、“條糧”等稅賦與相關計量

在傳統農業社會里,土地所有者是政府直接的財源基礎,要承擔很多社會責任和費用。如地契中咸豐元年(1851年)的“三十三”(對應檔號059)寫明土地所有者要承擔“錢糧、倉谷、夫馬、差務”;賣地定金契約中同治二年(1863年)的“三十二”(對應檔號077)也寫明擁有土地后要承擔“錢糧、倉谷、夫馬、雜差、修溝、團練所派費用”。除條糧、即錢糧是國家正稅外,在《重修簡州志》中對‘夫馬’是這樣記述的:“簡州舊設夫馬局以濟過境官差兵差及一切集款,歲報紳士經收,按糧均派,每兩派五六千(文)不等。” 雖然夫馬局撤消了,但土地所有者的此項負擔并未免掉。其它的如倉谷,推斷應是以實物稅收來完成官倉的任務,但每畝的征收標準暫時沒有找到記載,差務、修溝、團練等項則帶有臨時性和隨意性,不見之于方志記載。在方志中記載最多、最明確的是條糧。

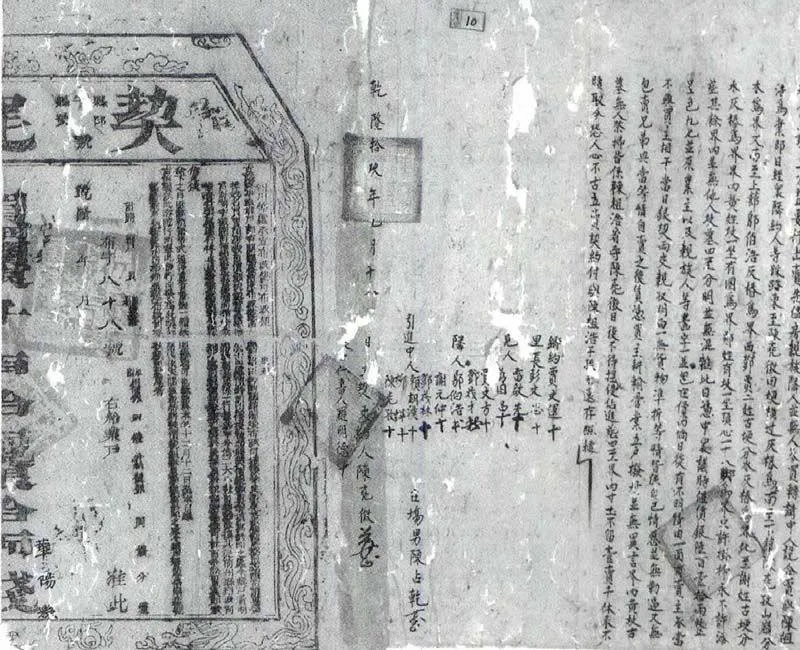

條糧是傳統農業社會中政府最為重要的稅收。《契約文書》中的每份地契中都清楚標明本宗土地所承載的條糧數額;若是官契,還要在條糧數額處刻意加蓋官印以示慎重。條糧多少用“兩、錢、分、厘”來表示。民間有句質問挖苦語氣的口頭禪叫“你有幾斤幾兩”,即脫胎于對家庭經濟實力的試探。實際上“一兩條糧”大約要對應40畝上田,而當年一斤是16兩,所以一個普通人不可能承擔“幾斤幾兩”的稅賦。具體來說,每畝水田、旱地根據自然條件被劃分的“上、中、下”三等,所承載的條糧有統一規定,其標準依據《賦役全書》(又名《條鞭賦役冊》)。這是明清兩朝記載各地賦役數額的冊籍,是官府公布的征收賦稅稅則,以一省或一府、一州縣為編制單位,開列地丁原額、逃亡人丁和拋荒田畝數、實征數、起運和存留數、開墾地畝和招徠人丁數等。每一州縣發兩部,一部存官衙備查,一部存學宮任士民查閱。清朝沿用明朝賦額訂定刊行,因為人丁和開墾土地隨時會有少量變化,理論上規定每十年修輯一次。實際從華陽縣和簡陽縣的地方志記載來看,地方政府并未按此規定施行,而是直接依據比較老的配額在執行。要計算每兩條糧實際上繳的金額,即土地所有者實際的稅賦額,是比較麻煩的問題,這里結合兩本《簡州志》和兩本《華陽縣志》,以及《契約文書》中具體所列的數據,來作個簡單的統計。

咸豐癸丑年(1853年)版《重修簡州志·田賦》載,“《賦役全書》原載畝糧自康熙六年(1667年)奉文清查起,至雍正七年(1729年)征輸科則:上田每畝載糧一升三勺四杪;中田每畝載糧八合;下田每畝載糧六合三勺三杪三撮三圭”。因簡州境內多為淺丘低山地區,無上田,起征是中田,中田“每畝征丁條糧銀二分一厘三毫二絲一忽八微五塵六纖”,即約0.021兩/畝;下田“每畝征丁條糧銀一分六厘八毫七絲九忽七微一塵四纖”,即約0.017兩/畝。“現共征丁條糧銀10252.57兩”。在這個基礎上,要加征15%的一種附加稅——火耗銀,遇閏年還要每兩加征銀0.043兩。這是最早的理論值,即條糧設計之初,是按照地方政府的理論支出,包括:祭祀、官俸、各種公事人員開支、上繳布政司、救助孤貧、留足倉儲等,一兩條糧對應一兩白銀來征收。后來,隨著政府實際開支的擴大,以及國家增加一些突發事項,條糧慢慢演變成一種按照權重攤派的稅賦,即不是定額稅賦,而是每年都需要重新精細計算的動態稅賦。

光緒丁酉年(1897年)版《簡州續志·田賦》載:“例征條糧10252.57兩,每年每兩實收銀1.46兩,遇閏年每兩加銀0.043兩,均由戶書經收。咸豐四年(1854年)每兩加津貼銀1兩,實收1.15兩,同治元年(1862年)每兩又加捐輸2兩,實收2.35兩,二項皆派紳士數人收解。總計每兩條糧實收4.96兩。”實際這仍然是理論值,每年一兩條糧實際征收的,就是簡州政府總開支的1/10252.57。政府除一些固定累加的稅賦外,再通過精確計算將其它新增開支以稅賦的形式均攤到每兩條糧上。

嘉慶二十一年(1816年)版《嘉慶華陽縣志·田賦》載,華陽縣“現征丁條糧銀8195.86兩”,其征收的方式和標準與簡州基本相同。只是因為華陽縣地理條件更好,境內有上田,每畝田所承擔的賦稅也有所不同,上田“每畝征丁條糧銀二分三厘一毫四絲九忽二微五塵四纖”,即約0.023兩/畝;中田“每畝征丁條糧銀一分七厘九毫一絲四微四塵八纖”,即約0.018兩/畝;下田“每畝征丁條糧銀一分四厘一毫七絲九忽三塵”,即約0.014兩/畝,這與“上地”的賦稅大致相當。華陽縣一兩條糧實際征收的,就是華陽縣政府總開支的1/8195.86。再根據民國23年版《民國華陽縣志·田賦》提供的數據推算地處富庶地區的華陽縣,因為政府在鹽、茶等商業上收入頗豐,其土地所有者承擔的稅賦相對自然條件較差的簡州還要輕一些。

用這些標準,可以大致推算《契約文書》所列田畝屬于“上、中、下”中的哪一等。另外對“捆賣”的土地,沒有列清田畝數,但根據其所處地理位置,先劃分等級,進而可以推算其面積。這里由于華陽縣的契約相互佐證的數據不完整,只能用與華陽縣自然和經濟條件類似的溫江縣一宗土地來作模擬推導。地契“二十九”(對應檔號031)中溫江縣二甲板板橋側近的一宗九十七畝零的凈田,外加二十余畝旱地,共載條糧2.48兩,折合39.1畝水田對應一兩條糧,每畝對應0.026兩條糧,非常接近華陽縣“上畝”的稅賦標準。實際上這塊土地在成都西門蘇坡橋附近,其田確屬上田。賣地定金約“三十四”(對應檔號078)。這塊土地在同治三年(1864年)以4500兩白銀的價格賣與蘇國寬。租賃借貸契約“二”(對應檔號093)的“立承佃水田房屋約”中寫明,對于這塊土地,佃戶每年要向主家交佃租計旱土共1.3石,水田每畝1.9石,折合銀每百兩八石(黃谷),共計2241.63兩白銀,所有稅賦主家還納。而以華陽縣的稅賦標準,這塊土地每年僅需向政府上繳稅銀6.92兩,僅占其總收入的0.31%。當然這是基本稅賦,還有些攤派和臨時征收的費用沒有計算在內。

即便如此,土地所有者的稅賦負擔仍然不重,這也是到民國稅賦征收混亂時可以預征幾十年后的稅賦,而土地所有者仍然能繳得起的原因。而政府能在如此低的稅率下維持運轉,跟當時地方政府的機構簡單,開支不大有關。縣級以上的政府早已有人研究過,我這里僅據龍泉驛區檔案局(館)所存鄉鎮人員檔案來說明基層政府機構的組成。據地契“六十六”(對應檔號225、224)契尾簽名的鄉上公事人員有:鄉長、副鄉長、鄉隊副、代表主席各1人,干事4人,調節主任3人,計征股長2人,共計13人。這是華陽縣鄉鎮的人員配置。簡陽縣的人員配置更少。據檔號016-1-001-001檔案所載:1950年洛帶鎮劉惠安鎮長向簡陽縣人民政府上報從民國時期延續下來的“簡陽縣第八區洛帶鄉編制人員及編余人員名冊”,鎮上公職當時只有正鄉長、副鄉長、主任干事、民政干事、戶籍干事、地籍干事、經濟干事、電工、鄉隊副各1人,工友3人,共計12人。

契約中的計量,特別是佃戶交租,大都以“石、斗、升”等為體積計量單位。老市斗在東山上又分為大斗盛米約32斤(如洛帶、西河一線),小斗盛米約30斤(如龍泉驛、大面鋪)。蔣介石入川后統一計量,變成新市斗,盛精米約30斤/斗。據老人們回憶,斗的形狀有方形、長形;有上大下小,也有上小下大、或者直上直下,統一容積就行了。另外東山上一畝水田產量約為黃谷1.2-1.5石,佃戶交租一般每畝交1石左右,并標明要“曬干風凈”,如租佃契約“一、四”(對應檔號063、172)等。佃戶大春一季的收成絕大部分都交租了,自己的收獲主要是小春一季的收成,以小麥、玉米、紅薯為主,這也是原來一般佃戶家吃白米飯少的原因。黃谷新斗1斗約為24-25斤,能打米5升半左右,折合約16-17斤,打米多少與谷子的質量有關。但以體積為單位,實際上很容易出現誤差,比如打斗有兩個環節容易作假:一是倒米入斗時,米提得高倒入,會裝得緊些,米的份量更足,這種誤差最大可以達到4%-5%;另外是刮斗,刮得用力,份量要少些,刮得輕、俗稱“花梁子”,份量更足,這種誤最大可以達到2%-3%。相比較而言,以秤來稱量重量更為準確,所以民間總是習慣于折算成重量單位來衡量。

以上就幾個基礎問題作出初步的探討,以供學者和讀者在深入研究時作參考,更精準的結論還有待方家繼續努力。