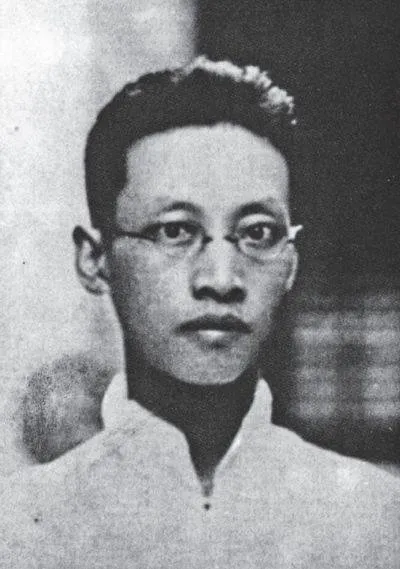

我的外公李漢俊

編者按:中國共產黨的成立,是近現代中國革命歷史上劃時代的里程碑,一大批仁人志士為黨的成立作出過重要貢獻,李漢俊即是其一。《中國共產黨歷史》第一卷記載:中國共產黨第一次全國代表大會于1921年7月23日晚上開幕,會址設在上海法租界望志路106號(現興業路76號)李漢俊之兄李書城的住宅內,會場陳設簡樸,但氣氛莊重。

為了幫助廣大讀者更感性地了解為黨的第一次全國代表大會作出貢獻的李漢俊,本刊在上海外國語學社紀念館的幫助下,特刊登李漢俊之外孫甘子久先生在紀念外國語學社成立90周年座談會上回憶外公的文章。這既是對革命先輩的紀念,也是我們今日不忘歷史、續寫輝煌的動力。

從避談外公到因外公而自豪

我的外公李漢俊一生中有過兩次婚姻,兩個妻子都姓陳。前妻生育了兩個孩子,即我的舅舅李聲簧和母親李聲馥。1927年舅舅不到14歲就參加了共青團,1929年加入共產黨,1975年在北京去世,他有一個女兒在國外生活;我的母親李聲馥有5個孩子,我是老大,母親2007年10月在武漢去世。外婆在生育了我母親后不久就去世了,1923年外公在武漢續弦,繼外婆叫陳靜珠,她生了一個女孩。

20世紀50年代,我讀小學、中學的時候,在父母的言談之中,了解到我的長輩里有一位非常了不起的人物,但是父母好像不太愿意過多地談論他。我讀高中的時候,從父母和來訪親友的聊天中,了解到我的外公是早期的共產黨員,而且是中國共產黨第一次全國代表大會的代表,可是后來他犯了右傾的錯誤。當時我母親和姨媽共同珍藏著一張《烈屬證》,上面有毛澤東的簽名,證號是第11號(全國的排號)。此后我在上海、武漢等地的報刊上寫文章介紹外公李漢俊在中國共產黨創建階段的重大貢獻。文章發表以后,也由此結識了很多研究中共黨史的朋友。我們的家庭成員也在各種報刊上更多地了解了外公,我們都以有這樣的先輩自豪,我的母親和父親更是如此。外公李漢俊是我母親永久的話題。2007年8月,在母親去世前兩個月,有一次和我談到外公,她老人家竟激動得老淚縱橫,口里只是說:“爸爸死得太慘了,爸爸死得太慘了!”我只好以革命總是要有犧牲來安慰她。

寫進歷史的外公

改革開放以后,社會主義民主政治建設取得重大進步,于是我有了深入了解外公生前革命活動的強烈愿望。我很好奇地在當時的各類書籍中尋找他的歷史蹤跡,但是我失望了,當時有關書籍中對他的記載非常少,即使有一點記載,也只是說他是中國共產黨的創建者之一,他是一個“合法馬克思主義者”,甚至有的書里無中生有地說他在中國共產黨成立的時候,因為右傾的觀點和一大的參加者劉仁靜的“左”傾都受到毛澤東的批駁。看了這些書籍我的心情久久不能平靜。幸好那個時候,武漢市還有一些和外公同時代的有過交往的人健在,外公生前的學生就更多了。我到武漢采訪了還健在的外公的學生和同事,努力搜集有關外公的點點滴滴。有的老年人見到我激動萬分,拉著我的手,眼睛里閃著淚花。那個時候我40歲左右,他們都說我像我的外公。20世紀80年代我專門致書向在北京工作的一大代表劉仁靜請教。在我以后的多次搬遷中,劉仁靜的回復信件丟失了,但是他回復的大意我還記得。大意是:1.在一大的時候,“你的外公已經是國內知名的學者,而我還是北京的一名大學生”,我不可能在會上和他發生爭執,當時大家來自全國各地,彼此之間很和睦;2.我不記得毛主席在會上有很多的言論;3.你的外公是個有馬克思主義修養的學者,大家還是很尊重他的。

20世紀80年代初,我曾經到廣州拜訪已故的廣東省省長陳郁的夫人袁溥之(外公當年的學生)。袁溥之對我說,1927年她在武漢擔任共產黨在湖北的省委委員,他們曾經事先征求李漢俊的意見,在省委的會上一致同意恢復李漢俊的黨籍,但后來由于張國燾等人的反對,沒有成功。

再后來,我閱讀了一些前輩的回憶錄,比如曾經擔任文化部部長的文學家茅盾先生的回憶,就更加明白了外公的為人。茅盾先生寫道:“現在年青的一代,乃至中年的一代,大概不知道李漢俊是怎樣的一個人。我在1921年至1922年,同他有較多的工作關系,我很欽佩他的品德和學問。他是湖北人,中學時代就在日本,直至大學畢業,學的是工科。日文很好,自不待言,甚至日本人也很驚佩,又通英、德、法三國文字,德文說得極流利。此與他學工科有關,法文、英文能讀能譯……他自奉甚儉,除香煙癮特大外,別無嗜好,衣服樸素,像個鄉下佬,乍見時誰也想不到他是通曉幾國文字的留學生。”“李漢俊絕頂聰明,他是投身革命后才開始學習馬克思主義的,但是他的馬克思主義理論水平相當高……他從沒搞過文學,但給《小說月報》寫的稿子,介紹歐洲文學運動,簡明扼要,博得《小說月報》讀者的歡迎。”“他任湖北省教育廳長時,自奉簡樸如故,毫無官氣,實心辦事,努力想為鄉梓做些有益于人民的事。”

代表陳獨秀參加中國共產黨第一次全國代表大會的包惠僧說:“那時他(李漢俊)主持湖北省的教育事業,不辭疲勞,為鄂人所知。”即使是反對外公恢復黨籍的張國燾在(《我的回憶》中也說:“接著我又去拜訪李漢俊。他也是學者型的人物,可說是我們中的理論家,對于馬克思經濟說的研究特別有興趣。他不輕易附和人家,愛坦率表示自己的不同的見解,但態度雍容,喜怒不形于色。”

武漢市參事室參事傅光培老先生(現已去世多年,他的父親傅慈祥因發動1900年庚子事變而遇難),20世紀80年代我與他交往比較多,他曾經對我說:你的外公衣著不太講究,說話很有知識分子的風度。

1923年在武昌國立師范大學學習的趙春珊,在1980年2月10日的《長江日報》(中共武漢市委的機關報)上發表文章《“二七”憶往》。他說,在1923年,“二七”大罷工之前,李漢俊動員他們學生到鄭州參加“京漢鐵路總工會”成立大會。在鄭州“有的代表就拉著別人跳起舞來,為工人代表能在鄭州聚會而高興。我們的李漢俊教授,平日不茍言笑,這時也跳起舞來了。”他在另外的文章中寫道:“李先生的寓所,除臥室一大間外,有一書房,滿架皆日、英文書籍。李先生每日工作除了在學校課堂講書外,其余時間,多在書房內編寫講義,主編講義:一為社會學、一為唯物史觀,作為師大的教材。”

1922年在湖北女子師范學校學習的夏之栩(新中國成立后,她曾經擔任過國務院輕工業部副部長),在讀書的時候曾得到過我外公的幫助。她寫道:“以后,我聽說李漢俊又回到武漢,并參加了北伐,最后聽說他被軍閥殺害了,大家覺得十分可惜,我一直是很懷念他的。”

生活中的外公

我外公犧牲的時候,母親已經快10歲了,她對父親的回憶主要是生活方面的。母親說,外公對子女要求很嚴。“那個時候家里吃飯的人很多,有父親的同事,有父親的學生,經常開兩桌飯。有一次裝飯的大木甑放在飯桌上,我想盛飯夠不著,這時候有位客人過來想幫我盛飯,可是父親阻止客人說,小孩子要學會自己的事情自己做,然后要我搬個小板凳自己站在小板凳上盛飯。”外公這種“自己的事情自己做”的精神影響了母親一生。我母親年幼喪母,10歲喪父,可是她一生自立自強,性格剛強。

我18歲那年因生病在家休養,經常到繼外婆(陳靜珠)家,有一次我問她,外公做了那么大的事情,可是家里為什么這么窮,有人說他和您結婚的時候,穿的西裝還是借他哥哥李書城的。外婆告訴我說,你外公交往的人多,家里吃飯的人多,他還經常在經濟上資助學生(這點后來在他學生的回憶錄里得到印證,他們說在學生鬧學潮的時候,李漢俊教授在經濟上經常資助他們),所以家里基本沒有積蓄。

外公是20世紀20年代初中國較早接觸馬克思主義、宣傳馬克思主義的人,他通過直接閱讀馬克思、恩格斯的原著,更直接地吸收了馬克思主義的精髓。我覺得,那個時候,我外公,還有像他那樣的一批先進的知識分子,他們對馬克思主義的探討、研究以及追求是積極的,我們不能以現在的眼光來苛求他們,我們應該以一種歷史的、辯證的態度來看待他們。