俯臥位通氣對改善急性呼吸窘迫綜合征的護理研究

李婷婷,都繼微,蘇蘭若

急性呼吸窘迫綜合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS)是由心源性以外的各種肺內外致病因素導致的急性進行性呼吸衰竭,是危重病人致死的重要原因之一,病死率高達50%~70%[1]。俯臥位通氣作為ARDS輔助治療的一種手段,可以有效地改善病人氧合,利于病人康復,在臨床上應用取得了很好的效果,近年來越來越受到推廣。2011年9月—2012年12月重癥醫學科對56例ARDS病人給予間斷俯臥位通氣治療,取得滿意效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 納入標準:①自愿參加本研究者;②患有ARDS;③出現急性進行性呼吸窘迫,呼吸頻率>28/min;④動脈氧分壓(PaO2)在吸氣時<60mmHg(1mmHg=0.133kPa),動脈二氧化碳分壓(PaCO2)<35mmHg[2]。排出標準:①不愿意參加本研究;②患有ARDS但合并其他多功能臟器損傷,不適合翻身者。本研究收集59例ARDS病人,其中3例于住院3 d內死亡,故未納入本研究,余56例病人,其中男32例,女24例,年齡15歲~73歲(50歲±10歲)。將入選的56例ARDS病人隨機分為對照組和觀察組各28例,兩組病人一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 干預方法 兩組病人均使用呼吸機輔助通氣,遵醫囑調整各項參數指標。對照組給予常規治療護理,觀察組在此基礎上給予間斷俯臥位通氣治療及護理。

1.2.1.1 體位擺放 護理人員先用吸痰管吸凈氣道和口鼻腔分泌物,然后遵醫囑給予鎮靜劑,穩定10min,同時將吸氧濃度(FiO2)調至100%。實施時由5人同時改變體位,其中1人站在病人床頭,負責頭面部并注意保護氣管導管的連接,床的兩側各站2人,先將病人移到床的一側(與翻轉方向相反的一側),然后將病人轉為側臥位,進而俯臥于床上。兩旁人員給予足夠力量的支撐,同時要注意理順各管道,防止管道或儀器脫落,在病人胸部、髂部及腿部墊枕頭或軟墊。俯臥后,使病人頭略偏向一側,面部用軟墊支撐,雙臂抬起,肘部彎曲放在頭部兩側,下肢放置舒適體位。將心電圖電極及導線安置于背部,放置的位置與仰臥位時一致。

1.2.1.2 護理 ①注意保證病人的安全:在改變體位前先觀察病人的各項生理學指標,選擇最適當的翻身方法,確保有足夠的護理人員,保護好病人。適當給予鎮靜,從而減少耗氧量,防止病人因焦慮、緊張、掙扎導致受傷或導管脫管,轉換體位前后給予吸純氧2min~5min。②在實施俯臥位通氣前護理人員要充分吸出病人氣管內的痰液或者分泌物,因為在實施俯臥位后再給病人吸痰時會很不方便,但在俯臥位通氣過程中可以給予病人叩背護理,從而有利于痰液排出。③密切觀察病人生命體征的變化:密切觀察病人心率(HR)、心律、血壓(BP)、呼吸(RR)、經皮血氧飽和度(SpO2)等。定時監測動脈血氣分析 ,根據血氣分析結果對呼吸機參數進行調節。密切觀察病人意識及瞳孔對光反射等情況,如果有異常情況及時通知醫生采取措施。轉換俯臥位后使病人頭偏向一側,并用頭圈固定,可以更加直觀觀察病人呼吸管道情況。④保持管路通暢:在實施俯臥位通氣時會給護理工作帶來很大困難,因為在俯臥位開始轉換體位前要先夾閉各個管路,防止反流,當轉換體位后再及時放開各個管路,保持通暢,整個過程中要密切監測病人,防止病人因躁動等拔管。⑤做好心理護理:無論是在俯臥位前還是俯臥位進行中,都要與病人及時溝通交流,消除病人緊張焦慮情緒,以防給治療帶來不利影響。

1.2.2 通氣時間 俯臥位病人通氣持續時間取決于病人耐受程度、生命體征變化及氧合指標,最短0.5h,最長3h,平均1.5 h,2h~8h變換為仰臥位,每天2次或3次,通氣過程中護理人員應守護在病人床前,以便發現病情變化及時處理。

1.2.3 觀察指標 觀察兩組病人通氣前及通氣2h、4h、24h血流動力學指標:平均動脈壓(MBP)、HR、RR、[包括收縮壓(SBP)和 舒 張 壓 (DBP)]和 血 氣 指 標 (動 脈 氧 分 壓 PaO2)、PaCO2。計算氧合指數(PaO2/FiO2)。

1.2.4 統計學方法 所有數據用均數±標準差表示,各組數據采用t檢驗進行比較,以P<0.05為差異有統計學意義。

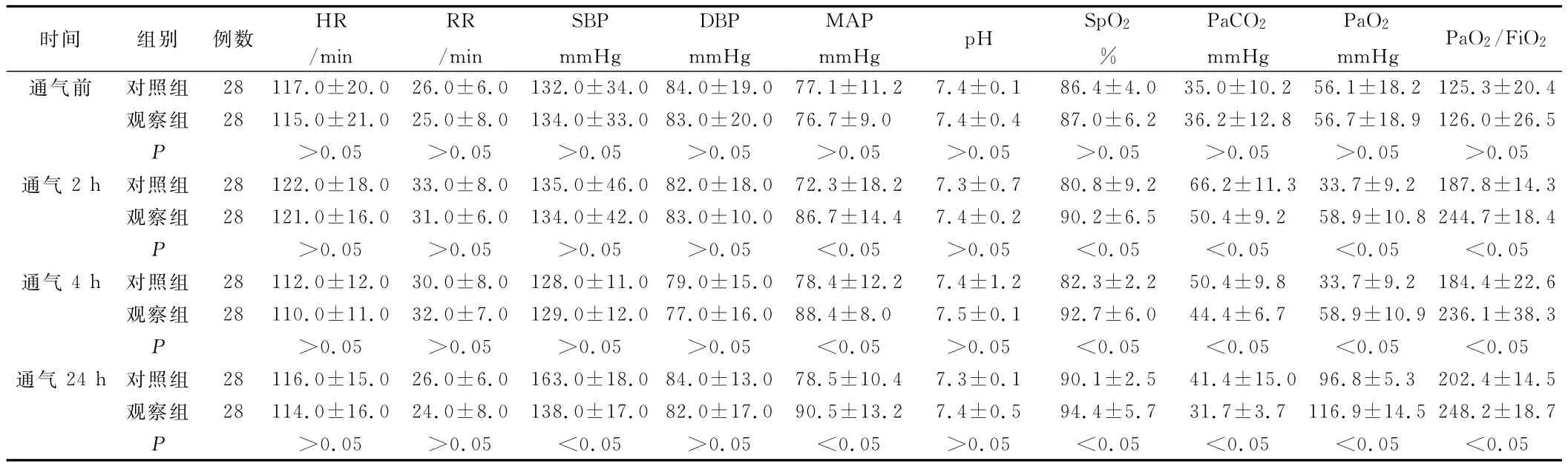

2 結果(見表1)

表1 兩組不同時點各參數比較(±s)

表1 兩組不同時點各參數比較(±s)

時間 組別 例數 HR/min RR/min SBP mmHg DBP mmHg mmHg pH SpO2%MAP PaCO2 mmHg PaO2 mmHg PaO2/FiO2 8.2 125.3±20.4觀察組 28 115.0±21.0 25.0±8.0 134.0±33.0 83.0±20.0 76.7±9.0 7.4±0.4 87.0±6.2 36.2±12.8 56.7±18.9 126.0±26.5 P>0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05通氣2h 對照組 28 122.0±18.0 33.0±8.0 135.0±46.0 82.0±18.0 72.3±18.2 7.3±0.7 80.8±9.2 66.2±11.3 33.7±9.2 187.8±14.3觀察組 28 121.0±16.0 31.0±6.0 134.0±42.0 83.0±10.0 86.7±14.4 7.4±0.2 90.2±6.5 50.4±9.2 58.9±10.8 244.7±18.4 P>0.05 >0.05 >0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05通氣4h 對照組 28 112.0±12.0 30.0±8.0 128.0±11.0 79.0±15.0 78.4±12.2 7.4±1.2 82.3±2.2 50.4±9.8 33.7±9.2 184.4±22.6觀察組 28 110.0±11.0 32.0±7.0 129.0±12.0 77.0±16.0 88.4±8.0 7.5±0.1 92.7±6.0 44.4±6.7 58.9±10.9 236.1±38.3 P>0.05 >0.05 >0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05通氣24h 對照組 28 116.0±15.0 26.0±6.0 163.0±18.0 84.0±13.0 78.5±10.4 7.3±0.1 90.1±2.5 41.4±15.0 96.8±5.3 202.4±14.5觀察組 28 114.0±16.0 24.0±8.0 138.0±17.0 82.0±17.0 90.5±13.2 7.4±0.5 94.4±5.7 31.7±3.7 116.9±14.5 248.2±18.7 P>0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05通氣前 對照組 28 117.0±20.0 26.0±6.0 132.0±34.0 84.0±19.0 77.1±11.2 7.4±0.1 86.4±4.0 35.0±10.2 56.1±1

3 討論

俯臥位通氣改善ARDS的理論依據:①能有效提高病人的氧合。Albert等[3]研究發現,俯臥位通氣可以改善肺泡通氣,從而提高氧合。在仰臥位時,由于胸腔各個器官重力的影響,胸腔內壓從腹側到背側存在顯著的梯度變化,當由仰臥位轉變為俯臥位后,雖然還有重力作用的影響,但胸廓及縱隔位置的改變會抵消部分重力的影響,從而減小胸腔內壓的梯度,使肺內氣體分布更均勻,提高氧合[4-6]。②減輕了心臟對肺的壓迫。在仰臥位時心臟壓在肺組織上,影響肺通氣,特別是在ARDS時,心臟比正常時大且重,這樣更加重了對肺組織的壓力,當轉變成俯臥位后心臟在下,可以減輕對肺的壓迫[7]。③功能殘氣量增加。ARDS病理生理改變最常見的是肺容量降低,其中表現明顯的是功能殘氣量顯著下降,有研究報道,俯臥位通氣可以增加功能殘氣量,但理論依據還不是很明確,有待進一步研究。

綜上所述,ARDS病人經過俯臥位通氣治療效果顯著,能有效改善病人氧合等各項指標[8],促進病人病情改善,達到最佳治療手段。而且俯臥位通氣時可以減少背部、臀部等長期受壓而發生壓瘡的危險性,從而降低并發癥的發生[9,10]。與其他機械通氣以外的輔助治療措施如體外膜氧合、液體通氣等治療手段相比,具有無創性、操作簡單、并發癥少等優點,值得臨床應用。但本次實驗樣本量小,還不能作為理論應用于臨床,仍需要大規模的雙盲對照臨床試驗來驗證。在實施過程中,護理人員要嚴格遵照步驟進行,確保安全有效轉換病人的體位,嚴密監測生命體征和其他指標,盡早發現異常及時處理,才能保證俯臥位通氣的有效實施。

[1] Lww DL,Chiang HT,Lin SL,etal.Prone position ventilation induces sustained improvement in oxygenation in patients with acute respiratory distress syndrome who have a large shunt[J].Crit Care Med,2002,30:1446-1452.

[2] 中華醫學會呼吸病學會.急性肺損傷/急性呼吸窘迫綜合征的診斷標準(草案)[J].中華結核和呼吸雜志,2000,23(13):203.

[3] Albert RK,Leasa D,Sanderson M,etal.The prone position improves arterial oxygenation and reduces shunt in oleic-acid induced acute lung injury[J].Am Rev Respir Dis,1987,135:628-633.

[4] Albert RK.Prone ventilation[J].Clin Chest Med,2000,21(3):511-517.

[5] Mcauley DF,Giles S,Fichter H,etal.What is the optimal duration of ventilation in the prone position in acute lung injury and acute respiratory distress syndrome[J].Intensive Care Med,2002,11(6):22.

[6] Lamm WJE.Graham MM,Albert RK,etal.Mechanism by which the prone position improves oxygenation in acute lung injury[J].Am J Respir Cri Care Med,1994,150(6):184.

[7] Malbouisson LM,Busch CJ,Puysset L,etal.Role of the heart in loss of aeration characterizing lower in acute respiratory distresss syndrome CT scan ARDS study group[J].Am J Res Crit Care Med,2000,161(6):2005-2012.

[8] 蔡曉云,黃淑萍,黃慶萍,等.急性呼吸窘迫綜合征病人俯臥位通氣的實施與護理[J].全科護理,2010,24(5C):1365-1367.

[9] 祁世曼.俯臥位通氣在心臟外科術后頑固性低氧血癥病人中的應用[J].護理研究,2013,27(1B):151-152.

[10] 廖月榮,羅碧華,黃斌紅,等.側俯臥位刺激排痰在重型顱腦損傷合并肺部感染病人中的應用[J].全科護理,2010,8(10B):2665.