高震區(qū)中小跨橋梁下部結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)方法

唐學(xué)軍

(甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司,甘肅蘭州 730030)

0 引 言

由于地震參數(shù)、地形、地質(zhì)條件等存在諸多不確定性因素,下部結(jié)構(gòu)通用化難度較大,國內(nèi)各設(shè)計(jì)院均未形成完善的下部結(jié)構(gòu)通用圖。本文以蘭州市南繞城高速公路為例,在繼承現(xiàn)有研究成果的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步研究并推行高震區(qū)中小跨度橋梁的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)。

1 細(xì)分場地類別、制定相適應(yīng)的下部結(jié)構(gòu)通用圖

蘭州市南繞城高速公路地質(zhì)以黃土、砂巖和泥巖為主,該路前40 km黃土覆蓋層較厚,地質(zhì)條件較差,場地類別為Ⅲ類;40 km以后黃土覆蓋層較薄,樁基多嵌入中風(fēng)化巖層,場地類別為Ⅱ類,Ⅱ類場地特征周期0.5 s,Ⅲ類場地特征周期0.7 s。

場地類別對結(jié)構(gòu)受力影響較大,中下跨預(yù)制小箱梁橋結(jié)構(gòu)自振周期處于反應(yīng)譜曲線下降段,特征周期對地震力的影響呈指數(shù)規(guī)律變化。根據(jù)有限元分析結(jié)果,Ⅲ類場地地震力水平較Ⅱ類場地大2倍以上,動峰值加速度0.2 g的Ⅲ類場相當(dāng)于動峰值加速度0.3 g的Ⅱ類場地地震力水平,兩種場地類別下部結(jié)構(gòu)所需布置的鋼筋相差較大,見圖1。因此,南繞城高速公路根據(jù)兩種場地類別編制了兩套下部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)通用圖。

2 橋梁孔跨布置思路

圖1 加速度反應(yīng)譜曲線

蘭州市南繞城高速公路大部分橋梁跨越V形溝谷,對于跨越V形溝谷的長聯(lián)橋可通過支座高度和形式變化,有效調(diào)整各墩剛度,不僅結(jié)構(gòu)對稱性好,而且可獲得更好的結(jié)構(gòu)動力性能。若在高墩處分聯(lián),并不能解決橋墩高差較大的問題,反而使結(jié)構(gòu)不對稱;同時(shí),聯(lián)端高墩因需設(shè)置滑板支座而降低了墩頂約束,使高墩長細(xì)比加大,劣化了其受力狀況。因此,對于跨越V形溝谷的長聯(lián)橋適宜采用一聯(lián)設(shè)置。

其余地形橋梁可根據(jù)墩高、地形及地質(zhì)條件合理布孔、分聯(lián),聯(lián)長一般不超過180 m為宜,30 m跨小箱梁同一聯(lián)孔數(shù)不宜超過6孔,40 m跨小箱梁同一聯(lián)孔數(shù)不宜超過4孔。盡量保證結(jié)構(gòu)的對稱性,橋墩剛度宜較為接近,若同一聯(lián)墩高差別較大,可通過支座形式選擇調(diào)整各墩剛度。

3 減隔振約束體系研究

由于蘭州市南繞城高速公路全線位于Ⅷ度高震區(qū),動峰值加速度為0.2 g,橋梁設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)聯(lián)長、墩高、縱坡等選擇高阻尼、水平力分散型、滑板橡膠、摩擦擺、固定盆式支座等多種形式的支座,形成了完善的減隔振體系,提高了結(jié)構(gòu)抗震和正常使用性能,增強(qiáng)了橋梁抵抗罕遇地震的能力,使中、小跨橋梁減隔振設(shè)計(jì)水平逐級走向成熟。本項(xiàng)目雖然采用的支座形式較多,但每種支座各有所用,且支座本身為成品,容易購買。

對于高墩橋梁,為使橋梁具有適宜的縱向剛度,應(yīng)結(jié)合溫度效應(yīng)和抗震計(jì)算結(jié)果,將中間墩設(shè)置為墩梁剛性連接。墩梁剛性連接采用固定盆式支座實(shí)現(xiàn),以方便更換同聯(lián)非墩梁剛性連接的支座。當(dāng)橋梁縱坡大于2%,而橋墩較低,不能采用墩梁剛性連接時(shí),每聯(lián)在中間墩設(shè)置一個摩擦擺盆式支座,正常使用及小震時(shí)發(fā)揮固定墩作用,防止沿下坡方向產(chǎn)生累積變形,大震時(shí)固定螺栓剪斷,發(fā)揮擺效應(yīng),以降低地震效應(yīng)。聯(lián)端采用四氟板式橡膠支座可滿足正常使用階段及地震作用下的變形要求,中間墩墩高大于10 m時(shí)支座剪切力較小,采用分散型板式橡膠支座可滿足變形需要;墩高小于10 m時(shí)采用抗剪切變形能力更強(qiáng)的高阻尼橡膠支座適應(yīng)大震下變形需求。

4 蓋梁、墩柱精細(xì)化配筋設(shè)計(jì)

動峰值加速度0.2 g的橋墩蓋梁配筋受抗震控制,根據(jù)《公路橋梁抗震設(shè)計(jì)細(xì)則》的規(guī)定,蓋梁彎矩設(shè)計(jì)值應(yīng)為恒載彎矩與墩柱屈服彎矩的組合值,在支點(diǎn)處蓋梁下緣需要按受力配筋,走出了以往在支點(diǎn)下緣隨意截?cái)嘀鹘畹恼`區(qū)。

墩柱在滿足E1地震作用的情況下,墩柱配筋不宜過多,因?yàn)槎罩浣钤蕉啵罩澗卦酱螅鶕?jù)能力保護(hù)設(shè)計(jì)原理,樁基設(shè)計(jì)彎矩也隨之提高,相應(yīng)的樁基配筋增多,導(dǎo)致在抗震設(shè)計(jì)水平不變的情況下提高了投資成本,所以墩柱配筋在滿足E1作用下配筋不易過多,人為地留有過大的安全儲備反而是不經(jīng)濟(jì)的。

5 墩柱系梁間距的設(shè)置

墩柱系梁間距一般按7 m設(shè)置,根據(jù)近幾個項(xiàng)目的抗震研究結(jié)論,并結(jié)合其他設(shè)計(jì)院經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為墩柱系梁間距按10~15 m設(shè)置為宜。由圖2、圖3可見,如果系梁設(shè)置過多,雖然彎矩變化不大,但由于多級框架效應(yīng)會使墩柱形成較大的軸力差,可能將造成第1級(自地面向上為1、2……)墩柱出現(xiàn)拉力,使受壓為主的墩柱變成拉彎構(gòu)件,按拉彎構(gòu)件設(shè)計(jì)墩柱配筋必然增多。

6 V型黃土溝岸樁基設(shè)計(jì)

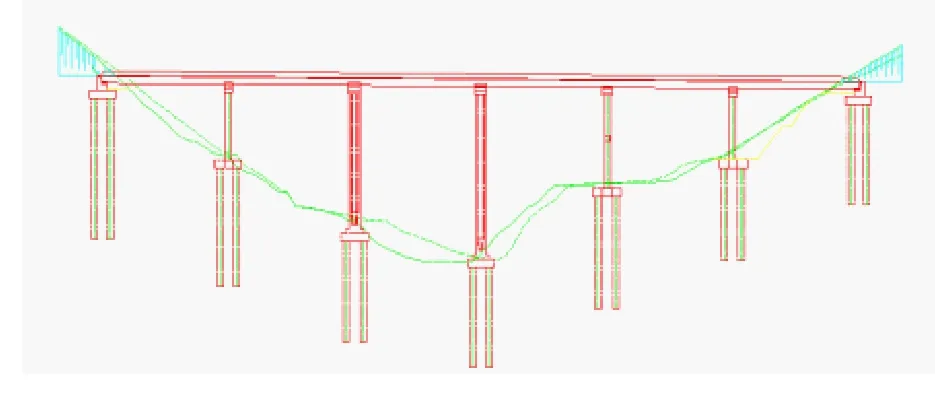

蘭州市南繞城高速公路穿越地區(qū)地形較為復(fù)雜,大多橋梁位于V型黃土沖溝,考慮黃土邊坡“滑動”的不利因素,相鄰墩間樁長不宜差別太大,通過合理設(shè)置樁長即可滿足樁基承載力要求,也可起“抗滑樁”的作用,見圖4。

圖2 墩柱彎矩(墩高30 m、系梁間距15 m)

圖3 墩柱彎矩(墩高30 m、系梁間距10 m)

圖4 小金溝大橋橋型布置圖

7 結(jié)語

2008年頒發(fā)的新橋梁抗震規(guī)范的抗震設(shè)計(jì)理念變化較大,由原規(guī)范“一階段設(shè)防理念”修改為新規(guī)范要求的“兩階段設(shè)防”理念,抗震要求也隨之提高,逐步向國際接軌。由于抗震理論的復(fù)雜,對抗震的認(rèn)識也需要過程,目前,很多科研和設(shè)計(jì)單位對抗震的理解和執(zhí)行仍處于逐步完善的階段。蘭州市南繞城高速公路施工圖設(shè)計(jì)階段根據(jù)不同的場地類別,制定了適用于Ⅱ類、Ⅲ類場地(動峰值加速度0.20 g)的兩套下部結(jié)構(gòu)通用圖,在下部結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化方面取得了較大的進(jìn)步。

[1]王東升,郭迅,孫治國,等.汶川大地震公路橋梁震害初步調(diào)查[J].地震工程與工程振動,2009,29(3):84-94.

[2]李喬,趙世春,等.漢川大地震工程震害分析[M].成都:西南交通大學(xué)出版社,2008.

[3]JTG/TB02-01-2008,公路橋梁抗震設(shè)計(jì)細(xì)則[S].2008.

[4]鄧育林,彭天波,李建中.地震作用下橋梁結(jié)構(gòu)橫向碰撞模型及參數(shù)分析閉[J].振動與沖擊,2006,26(9):104-107.

[5]王克海,孫永紅,韋韓,等.漢川地震后對我國結(jié)構(gòu)工程抗震的幾點(diǎn)思考[J].公路交通科技,2008,25(11):54-59.

[6]賀健,張勝利.防落梁裝置對隔震橋梁地震相應(yīng)的影響[J].城市道橋與防洪,2009(5):59-61.

[7]雷俊卿.公路橋梁抗震防災(zāi)安全性評估分析[J].西南交通大學(xué)學(xué)報(bào),1999,34(5):540-544.