“7·31”事件

文 _ 曾穎

“7·31”事件

文 _ 曾穎

所有的青春,沒什么不同,每一代的軌跡其實都有相似之處。只是隔著歲月的兩端,我們覺得不一樣了。

那是因為我們觀察的角度變了。其實,爸爸媽媽的青春和孩子的沒什么不一樣。

故事提供者:許太平(公益人)

講述背景:與女兒一起看電影《陽光燦爛的日子》,其中打群架的場景引起女兒的好奇。女兒問:“爸爸,你打過群架嗎?那是什么樣的場景?是兇暴、殘忍,還是搞笑和滑稽?”于是有了這段講述。

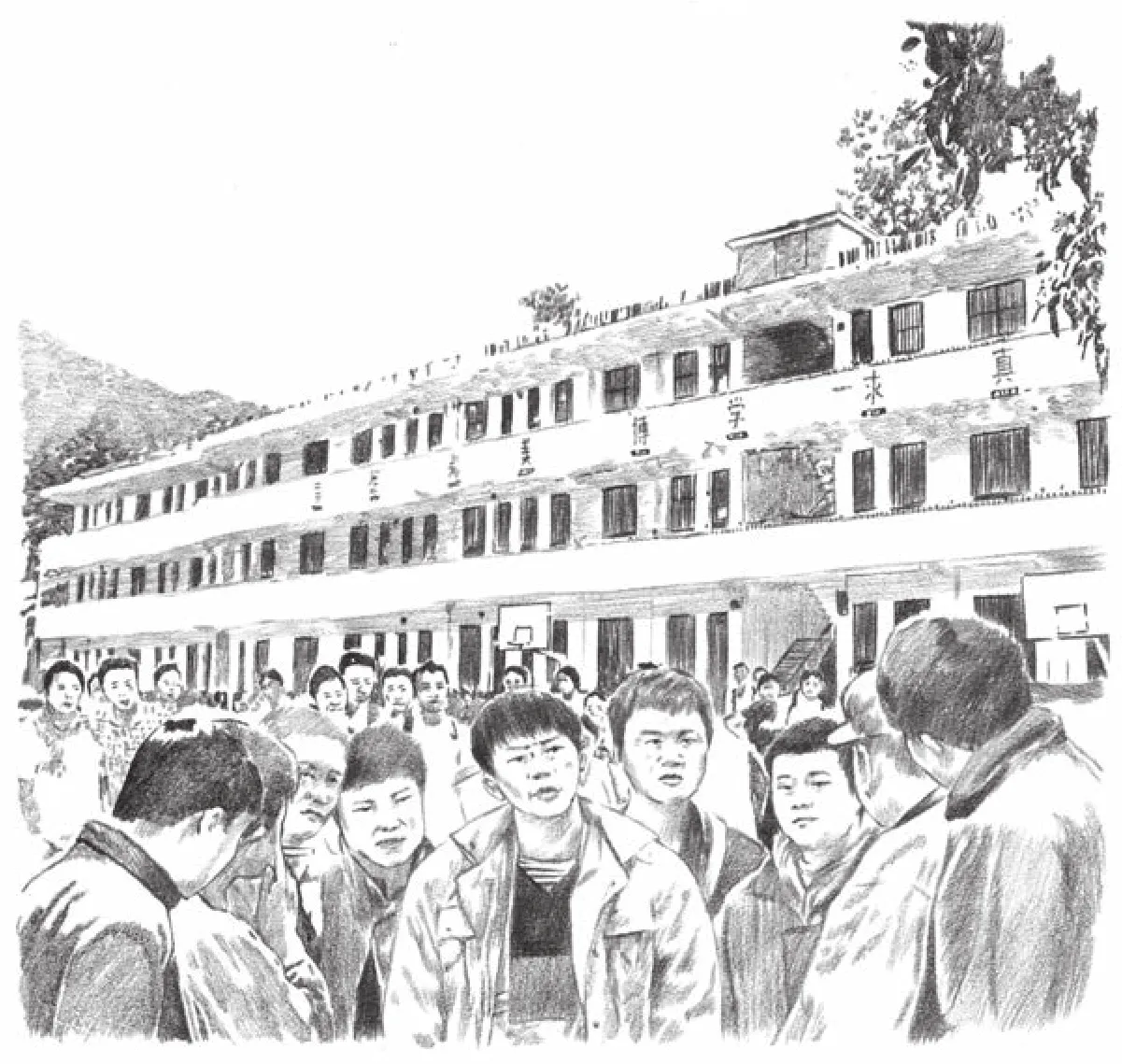

1988年7月31日,那一天,我所在的學校爆發了一場震驚全市的群毆,兩個地區數百名血氣方剛的年輕人,在校園內上演了一場全武行。

事情的起因眾說紛紜。就如同一場浩大的森林大火,起火原因和起火點很復雜,要理清楚確實是一件非常難的事情。而多年以后,再回顧這場火熱得近乎鬧劇的群毆事件,我發現,真正的,恐怕也是唯一的原因,是青春,是過剩的荷爾蒙無處宣泄的青春。

在參與打架的兩方里,我屬于外地學生一方。我們一行七八十人是從300公里外的一個縣城來的。與當地學生不一樣,我們都是已參加工作的委培生,因為有工資,平時在學校里的各種消費場所都有些顯眼,衣著也相對要社會化一些。而且,由于遠離故鄉,大家都本能地抱團自我保護,形成了一個比較封閉的小團體。由于比較團結,在與本地學生發生沖突時,我們常常都占據上風。但這些小勝利不僅沒有使我們獲得當地人的認同和尊重,反而積累起大家對我們的憤恨,積小憤為大憤,并最終發展到不打一架不能解決的地步。

就像所有戰爭一樣,開戰之前總是有各種傳聞,這些往往在事后都被證明是謠言的傳聞,在事情發生之前卻是激起大家戰斗勇氣的興奮劑。以“7·31”事件為例,事發之前,就有傳聞說本地學生將在這一兩天之內對外地學生下手,到時候必然是見一個打一個,一個都不會放過;而在本地學生中,也有類似的說法在悄悄流傳著。

事后回想,這些恐怖的謠言,也許來自某兩撥好勇斗狠的年輕人在街上偶遇時的相互挑釁與恐嚇。這種架勢,跟一條小狗因為恐懼而向另一條小狗狂吠一樣,本是當不得真的。況且每一個群落都像森林一樣,既有老虎獅子,也有鹿和小兔。耀武揚威、惹是生非是老虎獅子們的專利,而它們之間相互的斗狠最終卻把鹿和小兔們都卷了進去。

由此也可以大致還原流言的起因,或許是本地學生與外地學生中的獅子和老虎在街頭偶遇了,在積怨與荷爾蒙以及悶熱天氣的作用下,相互對峙并撂下狠話,然后各自梗著脖子散去。這和大多數古惑仔電影中的橋段沒兩樣。而這些狠話,又被雙方各自放大地翻譯并流傳。幾只猛獸惹下的事,一下子變成了兩個陣營之間的對立。流言在傳播過程中,不斷被大家的想象力豐富和夸大,這個說看到對方在磨刀,那個說看到對方在學校后面的廢鋼材中找鐵棍。大家的這種心態無形中放大了恐懼和敵意。

雙方都依據對方的行為悄然做著準備。那一年據說是幾十年來最熱的夏天,而因為幾百個血氣方剛的年輕人的恐懼而越來越緊張的空氣,并沒有被老師和管理部門察覺。高溫高壓的空氣里混雜了太多易爆的因子,只需一個小小的火星,就會炸出不知道多大一個聲響來。

導火索以意料不到的方式出現并被點燃—在最容易引發沖突的食堂,一名本地學生被一名外地學生撞了一下。撞人一方究竟是有意還是無意,只有天知道了。被撞的那個本地學生是個小個子,他原本沒有實力和勇氣與撞他的人理論,但他身后的一群小伙伴成了他勇氣的來源。在大家剜骨刀一樣的眼神的威逼下,他像一只充滿了能量的戰斗機器,把碗連同其中還剩一半的飯一起向高個子扔去,緊接著跳起來一記耳光扇過去,情形猶如老鼠跳起來扇了貓一耳光,既敏捷又滑稽,圍觀眾人看得都笑了出來。這笑聲對挨打一方的殺傷力遠大于耳光本身,高個子也不甘示弱,掄起手中的飯盒向小個子砸去,小個子瞬間被紅燒粉絲蓋頭,睜不開眼來。高個子要乘勝追擊,小個子身后的弟兄們則一擁而上,而近處的外地學生也紛紛加入,單挑變成一場混戰。一時間,食堂里板凳狂跳回鍋肉亂飛,一副兵荒馬亂的場景。

如果你認為這就是高潮的話,那就完全錯了,真正的高潮發生在校保衛科介入之后。保衛科幾個干事在搞不清狀況的情況下,根據雙方衣服上油水的多寡和叫罵聲調,揪住了幾個他們認為的“骨干分子”,將他們帶到保衛科了解情況。被叫去的人里雙方都有,不存在偏向哪一方,而且,由于當時還不流行監控錄像,只能靠雙方的陳述來論斷是非。而是與非的根源,就是撞人的學生是故意的還是無意的,這直接決定雙方誰有理。但這個問題又是無論如何也說不清楚的。于是,這個糊涂官司的處理方式就逐漸走向各打五十大板。這種處理方式在雙方沒有宿怨的情況下是行得通的,但對兩個積怨已久并猜忌很深的群體則沒有用。在保衛科里,雙方你來我往的爭執所拖延的時間,將事件往危險的方向又推進了一步。

隨著時間的推移,各種流言在雙方學生中流傳,流言大致內容是保衛科處理不公,偏向對方,要將本方的同學送到派出所,他們有可能被開除,甚至判刑。

這條消息猶如往熊熊的烈火中澆了一桶油。局勢一下子變得危險起來,人們開始聚集到保衛科,高喊著要求放人,連女生們也聲淚俱下地叫喊和演講起來。

氣氛越發緊張。被拉進保衛科的學生們,看到外面圍觀者越來越多,也打了雞血般勇敢起來,不僅不再恐懼遭到處分,而且有了針鋒相對決不妥協的勇氣。于是,斗嘴繼續升級,由文斗到肢體沖突,進而上升為武斗。屋內的戰斗,霎時如扔進油池的火把,把外面操場上的人們點燃。一時間,雙方兵對兵、將對將,扭打廝殺起來,原本備好的木棍、短刀和磚頭也躍然眼前。操場上的人們,如非洲食人鳥一般時而圍聚,時而分散,呼嘯而來,呼嘯而去……

直至派出所警察到場,以三聲鳴槍宣告群毆結束,整個戰斗持續了近一個小時,操場上花盆、磚頭和棍棒落了一地。但比較有喜感的是,如此熱鬧的戰斗場面,只有10個人受了輕傷,到醫務室洗掉鼻血擦點碘酒或貼一片紗布就搞定了。唯一一個被送進醫院的是我們的一個同伴,這個二愣子不知被什么催眠,手提兩條鋼尺,從二樓上勇敢地飛了下來,滯空動作如電影中的慢鏡頭,夠他自吹一輩子,但落地姿勢不夠完美,左腳被摔成粉碎性骨折,他也因此成為本次群毆中受傷最重的人。

在整個事件中,我不想當勇士,也不敢當叛徒或逃兵,只是隨著人群奔來跑去,躲過了凌空飛來的一個花盆和一把椅子。作為一個見證者,我看到了年輕人心中那充滿激情又易于被煽起的力量,可怕、可笑以及可愛,都有那么一點點。

圖/黃煜博

曾穎,職業網絡工作者、資深媒體人、業余文學愛好者。常以“不務正業”的形象混跡于江湖,寫專欄、泡論壇、發博客、玩微博,精通各種雕蟲小技,以小說和雜文寫作為主,出版多部作品集,在國內多家媒體開設專欄。現居成都。