非典型經濟學家鄒恒甫

文 _ 特約撰稿 馮在

非典型經濟學家鄒恒甫

文 _ 特約撰稿 馮在

對習慣于在網絡或者媒體上看經濟學家們高談闊論的新一代而言,鄒恒甫的名字的確有些陌生。

這是他性格使然。“任何人請我吃飯,我都感覺到非常為難;要我做報告,我更加不愿意;我也不可能去上電視。”鄒恒甫說,即便是給他榮譽的頒獎典禮,他也拒絕參加,一般由妹妹或者學生代為出席。

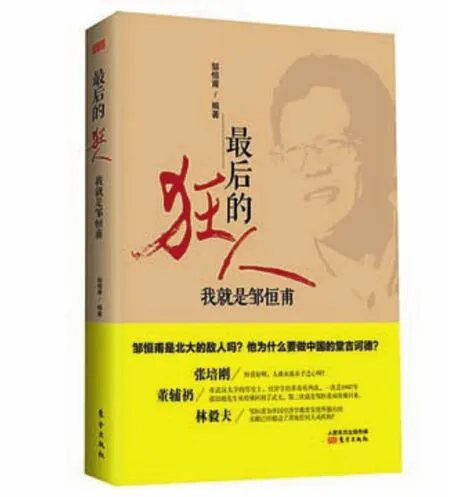

這種低調使鄒恒甫的成就鮮為大眾所知,在他去年出版的著作《宏觀,財政,金融,增長》的扉頁上這樣介紹他:中國經濟學第一人。中央財經大學、武漢大學、北京大學教授,世界銀行研究部終身高級經濟學家。兩次獲國家自然科學基金委員會杰出青年基金,首批社科長江教授,中組部首批千人計劃教授,新中國首位哈佛大學經濟學博士。

鄒恒甫其實并不在乎別人是否知道他這一系列閃亮的頭銜,更看重有多少人能看懂他的經濟學研究成果。

高處不勝寒

鄒恒甫把美國首位諾貝爾經濟學獎得主薩繆爾森的觀點奉為行為準則:“一個人中斷發表論文是在犯罪。”但令他遺憾的是,太多的中外經濟學者都過早地中斷了他們的論文發表生涯。

在中國,鄒恒甫甚至有些高處不勝寒的感覺。2014年4月,鄒恒甫在Ideas/Repec(根據幾十個指標對全球經濟、金融、管理等相關領域學者的學術影響力打分,統一進行排名,每月更新數據。一旦某個學者停止學術研究、停止學術論文發表,其排名就會不斷下降)的排名是第146位,在中國籍經濟學家中排名第一,排在他后面的有錢穎一、黃季焜、郎咸平、林毅夫、李稻葵等當下大名鼎鼎的經濟學者。

有人質疑 Ideas/Repec排名,認為沒什么實際意義。鄒恒甫認為,如果把經濟學當成經世濟用、立竿見影的工具的話,這排名確實沒多大意義,但如果把經濟學當成一門科學,其權威性卻是有目共睹的。最近這些年,幾乎世界上所有的諾貝爾經濟學獎獲得者和獲得提名者都在Ideas/Repec里排名靠前(至少在前100名)。

“對一名純粹的學者來說,這都沒有意義?難道是官當得大、錢賺得多、電視上得多更有意義?這真是太奇怪了。”鄒恒甫說。

“四無”辦學

15歲到武漢大學讀書時,鄒恒甫就已經表現出卓越的天賦。他的同學張循禮回憶,鄒恒甫很少上課,卻總是門門功課拿第一,老師們都很喜歡他。很多同學成績好,是因為上課筆記做得好,考試時答案與老師上課的內容幾無二致,而鄒恒甫卻總是能把自己看書所得的思考加以闡述,深得老師的贊許。

大學畢業時,因為教育部的派遣計劃,鄒恒甫差點去不了哈佛大學。他的老師吳紀先給當時的武大校長劉道玉打電話,稱鄒恒甫是他遇到的最好的學生,他激動地說:“他應當去哈佛大學,必須去哈佛大學。”吳紀先甚至以辭去系主任相“威脅”,希望校長說服教育部改變決定。劉道玉親自到教育部找蔣南翔部長斡旋,最終促成鄒恒甫的哈佛之行。

1987年,受武漢大學校長劉道玉邀請,鄒恒甫第一次回母校講學。在與老師們交流的過程中,鄒恒甫發現,中國的經濟學教育已經遠遠落后于國際水平。鄒恒甫大學時代崇敬的老先生們,都曾經走在世界前列,但數十載過去,當他們走出去與國際同行對話時才發現,他們已經聽不懂對方在講什么——西方的經濟學早已經數學化。在他介紹現代經濟學的講座上,有參與交流的老師就直接站起來向他“開炮”——他們沒法接受鄒恒甫否定中國的經濟學。

劉道玉讓鄒恒甫回來教授西方經濟學,但陰差陽錯,鄒恒甫去了世界銀行。直到1994年,在武大梅園一間不起眼的小平房里,鄒恒甫創辦的武漢大學經濟科學高級研究中心才正式掛牌。

鄒恒甫的同學們都說“四無”(無錢、無教學辦公用房、無師資、無教材)辦學的鄒恒甫是回國辦學的武訓(中國近代群眾辦學的先驅者)。近30年來,鄒恒甫正是這樣,從一張白紙開始,克服種種困難,一筆一筆畫出如今斑斕的圖案。

著名經濟學家、前世界銀行副總裁林毅夫認為,鄒恒甫為中國經濟學教育發展所作出的貢獻“已經超過了其他任何人和機構”。

2004年,鄒恒甫與張五常、吳敬璉、楊小凱、林毅夫等一起,被《世界商業評論》評為“2004年中國最具影響力的十位經濟學家”之一。

狂人鄒恒甫

有鄒恒甫的飯局一定很熱鬧。這種熱鬧,與推杯換盞的客套、虛與委蛇的寒暄都不相干,鄒老師一個人,就可以將整個房間的氣氛帶動起來。

他總是操著有著濃重湖南口音的普通話論當下,也談舊事。與一般飯局上的敬酒不同,朋友或者學生們向鄒恒甫敬酒的時候,都會說:“鄒老師,我干了,你少喝點。”高興時,鄒恒甫總是管不住自己。到最后,朋友們不得不把他的酒藏起來,他依然不罷休,偷偷倒一旁學生的酒喝起來。

有不熟的人在場時,朋友們都擔心他一高興就說太多不該說的話。2005年,他在上海財經大學講座上的發言被人貼到了網上,他的“口無遮攔”自此為更多人所知。在那次講座上,中國著名的海歸經濟學家幾乎被鄒恒甫罵了個遍。

與鄒恒甫親近的人常常為他擔心。畢竟,他隨心所欲地做事,肆無忌憚地罵人,已經得罪了很多人。其實,他與這些人并無私人恩怨,他只是對有些事看不慣。他從哈佛畢業,任職世界銀行,游歷各國,見識了世界名校大師們的風范,回到國內,水土不服也在情理之中。常人選擇改變自己,他卻選擇對抗世俗。

鄒恒甫說話一貫夸張,我問他原因,他提起魯迅的文章《無聲的中國》中的一段話:“中國人的性情是總喜歡調和折中的,譬如你說,這屋子太暗,須在這里開一個窗,大家一定不允許的。但如果你主張拆掉屋頂他們就來調和,愿意開窗了。”

鄒恒甫最不尊重行政官員和教授們,他是個愿意給助理們開門拎包的人。小區里的小保安犯了錯,鄒恒甫主動去找保安主管斗地主,故意輸錢給他,為的是讓他不要開除小保安,給他一次改正錯誤的機會;保潔阿姨來打掃衛生,他總是加倍給人工錢,還義務給阿姨的孩子當心理咨詢師,在那孩子考研復試的那些天,鄒恒甫每天都打電話讓他放松。

在鄒恒甫的家里,客廳、書房、臥室的書柜里,都擺滿了書,陽臺上還有幾大箱未拆封。他愛讀書,文史、哲學、經濟學、社會學都有廣泛涉獵。有時候,我覺得他像個老頑童,好像什么都不在乎;有時候,又覺得他內心深處其實是嚴肅的。在他談論歷史人物的時候,我總在想,站在歷史的長河里看,他何嘗不是一個值得人們去評價的人;又或者,他早已經朝著那樣一個目標在努力著。

我認為我一貫正確

《讀者·原創版》:

有學生說,你以前告訴他們,只要他們好好搞學術就行了,他們當時還有點不太理解,后來發現你說的是對的。鄒恒甫:

那我真是太高興了。在世界各地都有我的學生,大部分在當教授,有幾個在華爾街,我也感到很高興,我現在也不大罵他們了。《讀者·原創版》:

為什么?鄒恒甫:

即便是我在哈佛的同學也都經商的經商,從政的從政。我想,在這個大環境里,即使搞學問,大家好像也都在當獨立董事、做演講、做項目,這是無法避免的。我的學生如果在國內讀博士,就會變成連生活都沒有依靠的人,我挺可憐他們的。我現在回中國待了5年,特別能理解,他們這么大年齡,二十八九歲甚至30歲還是家里的負擔。因為讀我的博士一般要五六年才能畢業,所以我的看法也在慢慢變化。《讀者·原創版》:

你曾說,你的性格是要么招人恨,要么招人愛,沒有中間路線,從學生時代便是如此嗎?鄒恒甫:

我這個人,喜歡就是喜歡,不喜歡就是不行。我的觀點很明確,壞事我會夸大一萬倍,好事我會夸大一億倍。《讀者·原創版》:

既然你知道國內是這個樣子,為什么還要回來呢?鄒恒甫:

我一個同學也問我,你為什么不在美國過安靜日子呢?可如果沒有我這么折騰的話,中國的經濟學教育能變成今天這個樣子嗎?我的貢獻多大啊。從1987年開始,我改變了中國經濟學教育的教材和國際接軌的速度。1998年到1999年,我在北大講課,清華、人大、北師大的學生都來聽課了。《讀者·原創版》:

你這種說話風格,有朋友提醒過你嗎?鄒恒甫:

有啊。我的朋友都說,你會惹事的,現在的社會不像我們那個時候那么單純了。我的同學給我提的意見最多,我說,要是都聽你們的,我還可以做什么啊。《讀者·原創版》:

那誰的意見你會聽一點?鄒恒甫:

不好意思啊,我不大聽別人的意見,我認為我一貫正確。反對越大,我越過癮

《讀者·原創版》:

你認為經濟學家的任務是什么?鄒恒甫:

總有人問我,股票怎么樣,經濟數據怎么樣,我說這都不是經濟學家的任務,經濟學家的任務是深刻研究經濟運行的法則。《讀者·原創版》:

你經常跟學生講熊彼特和托賓的故事。托賓和他的老師熊彼特從事完全不一樣的研究,但他從他的老師身上真正學到的是一種范兒:怎么當一個經濟學家。對你而言,你從你的老師們身上學到的范兒都有哪些?鄒恒甫:

托賓說,他學的就是那個范兒——當經濟學家的氣質,就是文史、哲學、經濟學、社會學,無所不通。我的老師在哈佛大學設立了一個標桿。我的同班同學也都干得很好,有熊彼特那種大家的氣度。我從哈佛大學我的老師身上,學到很多范兒,我從我的同班同學身上也學到了很多。我們還在忙著考試,他們一進哈佛就已經在學術期刊上發表文章了,他們根本不在乎考試。我讀書的那個時候都是群星燦爛的,我們中國學生過去,都屬于中等以下程度。

《讀者·原創版》:

你是說你在哈佛屬于中等以下嗎?鄒恒甫:

我是說所有在哈佛學經濟的中國學生都屬于中等偏下,真的。別人輕舟已過萬重山,都已經發過文章,是很有學術想法的人了。《讀者·原創版》:

你說過自己不可能得諾貝爾獎。鄒恒甫:

我跟林毅夫說過,不要著急,我們得諾貝爾獎要等200年。我總是調侃他,但我調侃他的時候,總是連自己一起調侃。《讀者·原創版》:

那是要看你的學生這一代嗎?鄒恒甫:

我現在都沒看到一個超過我的學生,我都絕望了。《讀者·原創版》:

絕望了還辦學?鄒恒甫:

總要辦下去啊。我覺得我在開創潮流,別人沒前進的時候,我前進了;等別人前進了,我就往前更進一步。別人還沒辦成雜志的時候,我就辦了英文雜志。別人辦了英文雜志,我辦的已經變成國際上的SSCI(社會科學引文索引,是當今社科領域重要的期刊檢查與論文參考渠道),別人辦成SSCI后,我已經比他們高好幾個檔次了。《讀者·原創版》:

在國內辦學這么難,你有沒有想過放棄?鄒恒甫:

我十幾歲就認定自己要辦學,所以我從來沒有放棄過。我最想說的是,我以一個人的力量,能取得這么大的辦學成就,這讓我真正知道,我的事業是非常光明正大有前途的。也因為這樣,反對越大,我越過癮。《讀者·原創版》:

你的內心總是那么強大嗎?鄒恒甫:

不是內心強大。就像愛因斯坦,他知道相對論是正確的;就像伽利略,不管怎么判刑,他都相信地球是圍著太陽轉的。《讀者·原創版》:

你最初在武漢大學辦學的時候,應該是有很多理想的,現在來看,實現了多少?鄒恒甫:

我的辦學理念已經遍地開花。我們所用的主流英文經濟學教材和論文都被中國大部分學術研究型大學采用;我們的高級研究中心的經濟學與數學的雙學位制也被中國主要學術型大學采納。20年前,我們孤單地辦了一所高級研究中心,再看看今天中國的大學里有多少高級研究中心與高級研究院啊!這可能就是20多年來辦學最好的成果。(圖由受訪者提供)