上海休閑街區商業網點布局研究:一組比較——基于2006年和2011年的調查數據

宋長海

(上海財經大學 國際工商管理學院,上海201411)

城市零售商業企業是以商品直接供應消費者用作生活消費,或供應社會集團單位作為非生產性消費的商業企業。它處于城市商品流通的最后環節,把產品送到消費者手中,這些商業群體叫城市零售商業網點。[1]零售商業的網點地區布局是社會資源配置與運用的一個重要組成部分,關系生產、流通、消費等社會經濟活動的運行。[2]城市休閑街區,作為城市商業格局的特殊形態,其商業網點業態結構的合理配置將直接關系休閑街區的可持續發展和品位的提升。[3]

通過對城市商業網點布局的文章系統梳理后發現,商業網點布局理論和方法探討晚于實證研究,且成果僅局限于商業網點布局的原則、方針,商業中心指標的選擇及其綜合商業中心的演變規律,商業中心的動態規劃方法,商業網點布局與單個影響因素的相關性探討等有限的幾個方面。[4]在實證研究方面,有學者分別以新中國成立前后上海[5]和日本、法國、美國、英國等為例對比研究[6]后以為市場是城市基層商業網點設置數配置的主要依據;在理論和方法探討方面,學者認為城市商業網點設置與布局的影響因素主要包括城市人口規模和消費水平、[7-8]能否最大限度地便利消費者、[9]能否充分尊重和體現城市交易功能的要求、消費者購買行為規律和城市商業區域演變規律[10]等。基于此,研究成果普遍認為商業網點規劃的主要內容包括規劃標準和合理布局,[11]且市場導向下的商業網點規劃應當具有營銷性、經濟性、整體性和服務性等特征;[12]商業網點建設應根據市場規模和消費水平,[13]納入城市總體規劃,真正做到“統一規劃,合理布局,分級劃片,成群配套;”[14]應正確處理城市規劃與商業網點規劃的關系,明確商業網點規劃的職責與分工,明確商業網點規劃立法的重點內容,增強可操作性與執行力,同時建立并完善配套的政策和法律。[15]

綜上,現有研究成果對城市一般性商業網點的布局和建設問題關注較為集中,對獨具當今時代特征的休閑街區商業網點的研究較為缺乏;從時間上看,現有研究成果較多集中在上世紀八、九十年代,隨著商業網點發展環境的明顯變化,曾經研究結論的當下實用性需進一步論證。鑒此,本文從休閑街區視角對商業網點進行研究,旨在提煉和揭示休閑街區商業網點布局的發展演變規律,為相關部門決策和業主經營提供參考。

一、研究方法和樣本說明

1、休閑街區商業網點的類型

休閑街區從內涵上分析,一般包括 “休閑旅游”、“特色”與“街區”三個部分。休閑旅游是其基本功能,為市民與外來旅游者提供休閑旅游場所和服務產品,通過其核心產品的吸引物來體現;特色是其主題,包括單一性和綜合性兩種形式,由其主題表現元素來體現;而街區則是其空間存在的形式,包括狹義上的街與廣義上的街區兩種基本形態。凡具備此三項特征的城市休閑旅游活動空間單元就可稱其為休閑街區。[16]

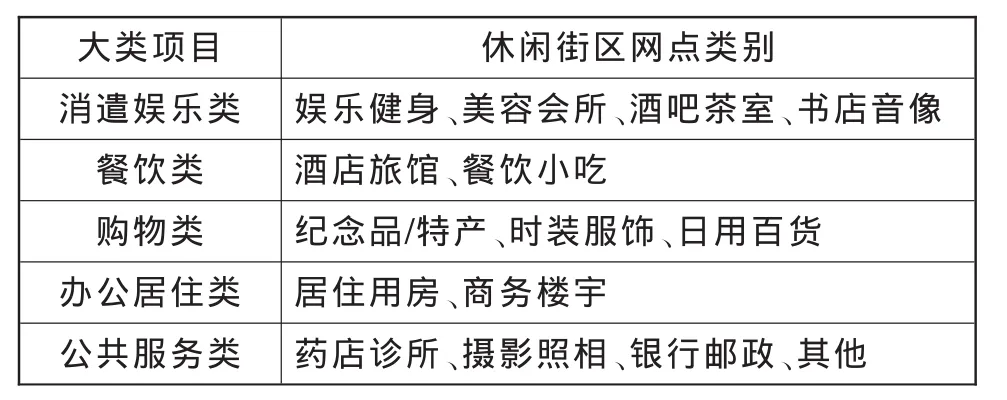

商業網點主要是指休閑街區沿街立面可供人們用于購物、飲食、娛樂等休閑消費活動的經營單體。考慮到業態的發展演變和前后兩次統計口徑的一致性,本研究將休閑街區商業網點由原來的5大類20種合并為現在的5大類15種,見表1。

表1 上海休閑街區商業網點分類

2、樣本選取的可行性分析

本研究選取上海梅川路歐陸風情休閑街、南京路商業步行街、多倫路歷史文化名人街和新天地休閑旅游服務區作為樣本收集地,主要基于四條被選休閑街區所處的區位差異、形成的時間差異和市場影響力差異,[17]同時考慮到所選樣本在時間上的連續性和發展結果上的分化性,即梅川路歐陸風情休閑街已遇到發展轉型的尷尬,經營慘淡,[18]多倫路歷史文化名人街主力業態經營深陷窘境,其他兩個樣本發展較為穩定。選取不同主題、不同區位、不同發展歷程和不同結局的休閑街區的五年期發展變化作為樣本分析,將在準確反映個體差異的同時,力求揭示隱藏于它們表象背后的基本發展規律,為國內休閑街區健康持續發展提供借鑒。

3、研究方法和樣本說明

本研究主要采用實地調查、網絡資料收集和比較分析法。于2006年和2011年對上述四條休閑街區進行實地勘察和調查,其中梅川路歐陸風情休閑街分別調查于2006年5月16日上午和2011年12月10日下午;南京路商業步行街(西藏中路至河南中路段)分別調查于2006年5月27日上午和2011年9月15日上午;多倫路歷史文化名人街調查于2006年5月27日下午和2011年8月22日下午;新天地休閑旅游服務區2006年數據根據網上資料整理而得(http://www.xintiandi.com/site/Default.aspx?tabid=169),2011年數據調查時間為 2011年 9月18日上午。兩次調查的基本數據見表2。

二、休閑街區商業網點結構變動

1、商業網點結構變動

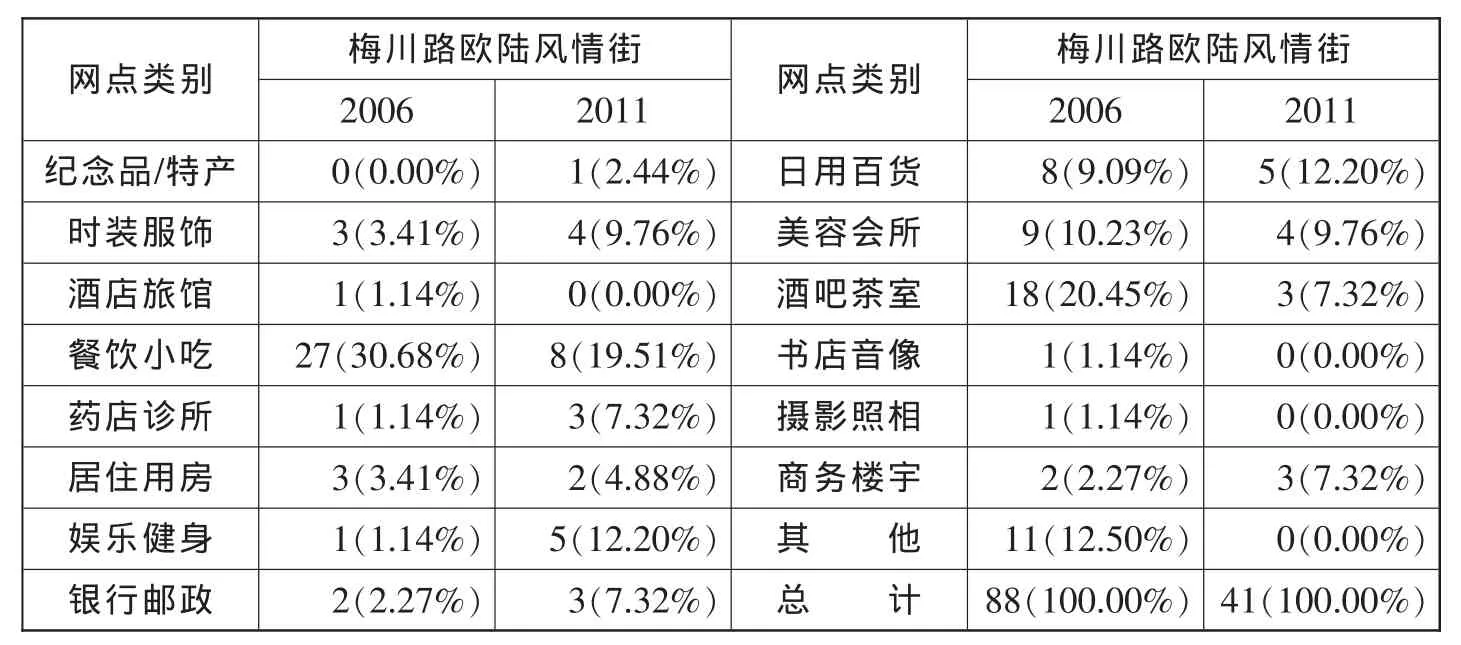

(1)梅川路歐陸風情休閑街商業網點結構變動。梅川路歐陸風情休閑街位于上海普陀區境內,全長600余米,東起真光路,西至萬鎮路。據不完全統計,2006年共有商業網點88家,2011年為41家,見表3。

就整體而言,2011年商業網點比2006年減少47家,達到53.4%;就具體業態而言,2006年,餐飲小吃、酒吧茶室、其他、美容會所和日用百貨類分列前五位,超過全部網點的八成(82.95%)。其中,餐飲小吃類以27家的絕對優勢分得30.68%的比例,酒吧茶室類18家(20.45%),其他類 11家(12.50%),美容會所類 9家 (10.23%),日用百貨類 8家(9.09%)。2011年,前五位的依次為餐飲小吃類、娛樂健身類、日用百貨類、時裝服飾類和美容會所類,分 別 為 8 家 (19.51% )、5 家 (12.20% )、5 家(12.20%)、4 家 (9.76%)和 4 家 (9.76%), 共 占 比63.41%。比較發現:餐飲小吃類、日用百貨類和美容會所類連續位居前五位行列,娛樂健身類和時裝服飾類比例超過其他類和酒吧茶室類。

首先,商業網點規模大幅度萎縮的根源在于定位不準,具體則表現為轉型失敗。從1999年形成步行街,到2009年下半年步行街進入轉型,整條街店面基本全部由商家入駐。“小吃一條街”商業味濃郁,熱鬧程度不亞于南京路步行街。2009年下半年起,開發商試圖著手轉型為中高端文化時尚休閑街,以期引進高端品牌,但高端品牌并沒有如期望中那樣引進,原先的沿街商鋪卻撤得只剩下不到一半。這和休閑街區定位提升后開發商在租金、租賃合同簽約等方面設置門檻存在直接關系。[18]換而言之,開發商對休閑街區定位的轉型脫離了市場需求,一廂情愿的轉型致使市場定位偏頗,加上所處區位僅限輻射本區域,最終導致市場的大面積丟失。

其次,前五位業態的變化證實了梅川路歐陸風情休閑街主要服務于周邊居民日常休閑娛樂的現實。2011年排在前五位的餐飲小吃類、娛樂健身類、日用百貨類、時裝服飾類和美容會所類等商業網點的經營范圍均和周邊居民的日常生活需求密不可分,酒吧茶室類網點的急劇減少說明處于城郊結合部的居民休閑生活消費對象還局限在較為傳統的業態,新型業態市場仍需引導和培育。

表2 2006年和2011年上海休閑街區商業網點調查一覽

表3 2006年和2011年梅川路歐陸風情休閑街商業網點用途

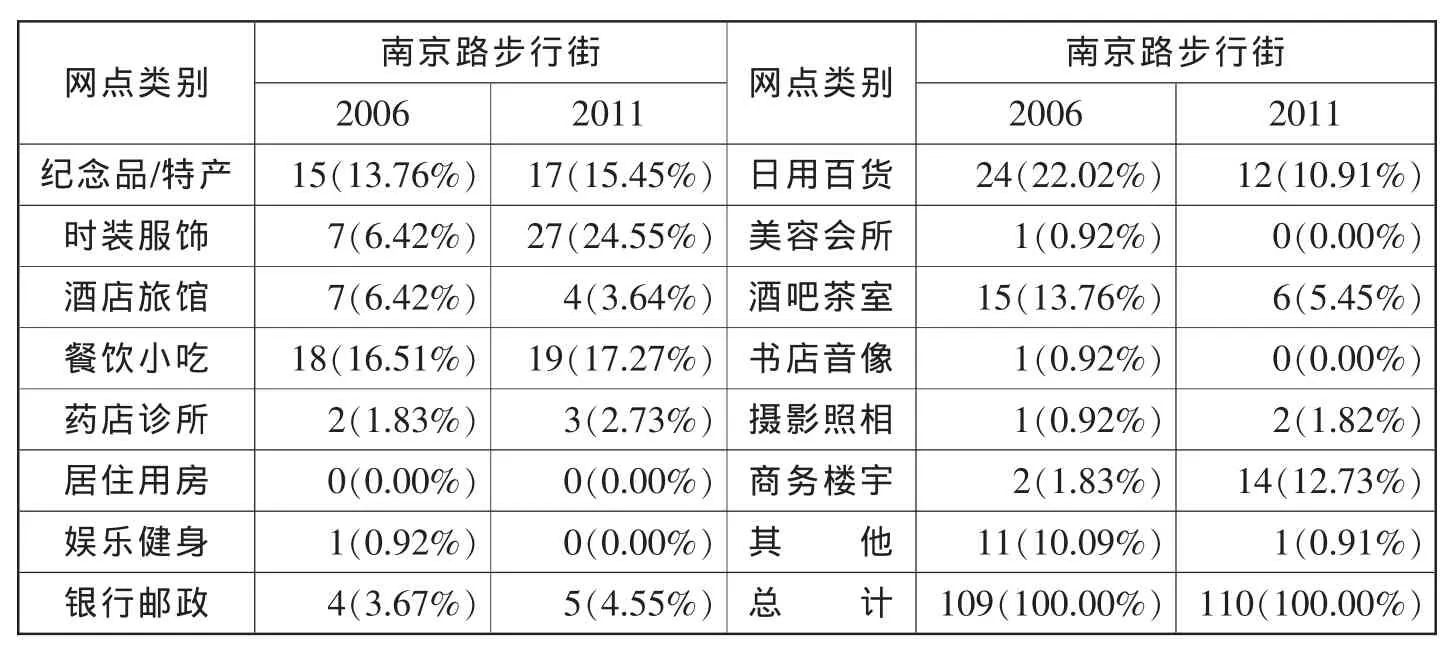

表4 2006年和2011年南京路步行街商業網點用途

(2)南京路步行街商業網點結構變動。極具現代意韻的南京路步行街位于上海核心區域黃浦區,開始醞釀、構思于1994年,1999年 9月20日一期工程竣工,正式開街。據不完全統計,南京路步行街2006年109家和2011年110家商業網點用途見表4。

整體上,商業網點規模相當穩定,五年間相差僅1家。具體業態上,2006年,排在前五位的依次為日用百貨類 24家(22.02%)、餐飲小吃類 18家 (16.51%)、紀念品/特產類15家(13.76%)、酒吧茶室類15家(13.76%)和其他類 11家 (10.09%);2011年,前五位分別為時裝服飾類 27家 (24.55%)、餐飲小吃類19家(17.27%)、紀念品/特產類17家(15.45%)、商務樓宇類14家 (12.73%)和日用百貨類12家(10.91%)。主力商業網點的變化反映出南京路步行街發展戰略的調整:一是在繼續兼顧綜合性業態的同時凸現專業性特征;二是進一步鞏固其商業中心的地位。

首先,專業性提升南京路步行街的品牌。“中華商業第一街”品牌的美譽使得南京路步行街上永遠不缺熙熙攘攘的游人。然而,龐大的客流并非等同于紅火的消費,賺人氣不賺財氣的現狀曾一度凸現南京路步行街商品同質化、業態單一等多重挑戰。在傳統零售業態亟待轉型突圍的當口,頗受年輕消費者偏愛的快時尚品牌異軍突起。從Zara、Gap、優衣庫,再到Forever 21,店內人頭攢動的景象,幾乎天天都在發生就是最好的例證,[19]這和時裝服飾類業態替代日用百貨類躍至第一位高度吻合。以快時尚品牌為代表的專業性業態的突起正在凸現南京路步行街的個性化特征,以期和南京西路高檔商務區的定位進行差異化競爭。

其次,商業中心地位得以進一步鞏固。和2006年相比,商務樓宇類業態以新增12家的優勢擠進前五位,位居第四位,商務樓宇的大量集聚反映了南京路步行街商業中心地位的進一步穩固。盡管曾被美國CNN旗下的GO網站評為全球12個最名不副實旅游景點,[20]但南京路步行街以其厚重的文化底蘊扎根于人們心底的情結無法動搖其商業中心的地位,商務樓宇的高密度布局顯示出這座城市對其作為商業中心的信心和決心。

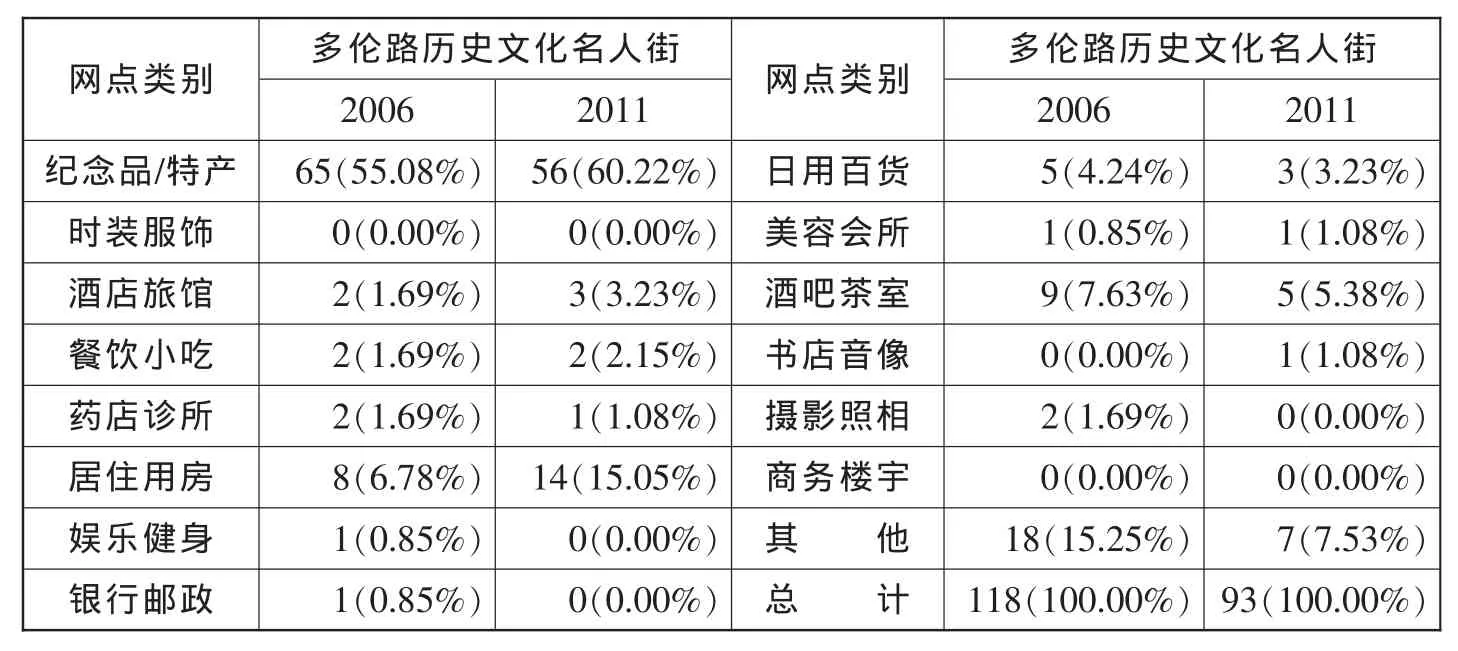

(3)多倫路歷史文化名人街商業網點結構變動。多倫路歷史文化名人街位于上海虹口區四川北路北端,于1999年10月22日舉行開街儀式。據不完全統計,2006年共有118家網點,2011年為93家,見表5。

表5 2006年和2011年多倫路歷史文化名人街商業網點用途

就整體而言,商業網點規模在穩步縮減,2011年比2006年減少25家,比例高達21.19%。就具體業態而言,2006年排在前五位的分別是紀念品/特產類 65家(55.08%)、其他類 18家(15.25%)、酒吧茶室類9家(7.63%)、居住用房類8家(6.78%)和日用百貨類5家(4.24%);2011年,前四位的包括紀念品/特產類 56家 (60.22%)、居住用房類 14家(15.05%)、其他類7家(7.53%)和酒吧茶室類5家(5.38%),酒店旅館和日用百貨并列第五,為3家(3.23%)。商業網點的縮減預兆著歷史文化類休閑街區發展模式的反思;居住用房不減反增使歷史文化類休閑街區發展機遇與挑戰并存。

首先,資金和政策缺乏等問題成為歷史文化類休閑街區主力業態經營深陷窘境的根源。從表5可以發現,紀念品/特產類商業網點占所有網點的60%左右,屬于多倫路歷史文化名人街名副其實的主力業態。和其他休閑街區不同的是,這里多以私人博物館、家庭收藏館等業態存在,如筷箸私人博物館等。但與公立博物館相比,私人博物館、家庭收藏館缺乏相應的政策、資金支持,存在準入制度不完善、扶持政策不健全、管理運行不規范等問題,生存十分艱難。像原有的毛澤東像章、奇石等十幾家民間私人博物館已淡出多倫路。[21]長此以往,多倫路歷史文化名人街命運堪憂!

其次,“活體”理論或將成為多倫路歷史文化名人街破繭化蝶的路徑。所謂“活體”理論是指針對時下我國老街老城保護常常采取的方式:居民被置換出去,鋼筋水泥“修復”老屋,造出假古董后賣門票,老街就這樣變成了“旅游標本”。[22]同時,提出文化遺產要“活體”保護,尤其是老城老街的“修舊如舊”、“帶病延年”,其核心就是“人居”,是活氣。[23]鑒此,充分利用好不減反增的居住用房,使其“回歸街道”,[24]激活多倫路活力,延續其歷史和文化的命脈,但同時亦應處理好居住與休閑功能間的關系。

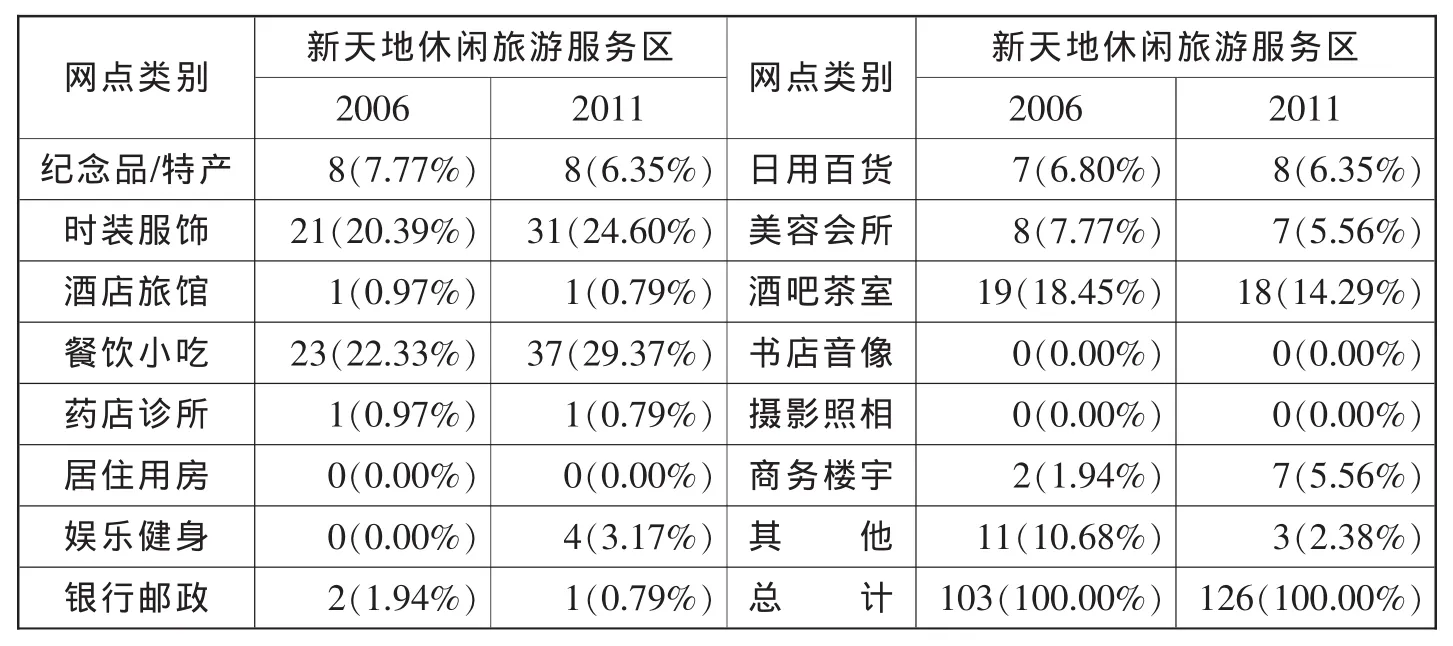

(4)新天地休閑旅游服務區商業網點結構變動。位于上海市中心黃浦區的新天地休閑旅游服務區,動工于1999年初,建成于2001年6月。2006年上海新天地網站提供的資料顯示共103家網點,2011年調查為126家,見表6。

整體來看,商業網點規模穩步擴大,增幅達22.33%。就具體業態而言,2006年排在前五位的包括餐飲小吃類23家(22.33%)、時裝服飾 類 21家 (20.39%)、 酒 吧 茶 室 類 19家(18.45%)、其他類 11 家(10.68)、紀念品/特產類和美容會所類,各8家(7.77%);2011年,前五位依次為餐飲小吃類37家(29.37%)、時裝服飾類31家(24.60%)、酒吧茶室類 18 家(14.29%)、紀念品/特產類和日用百貨類,各8家(6.35%)。規模的穩步擴大和業態結構的相對穩定再次印證了新天地作為上海時尚地標和國內其他城市競相效仿的模板的牢固地位。[25]

表6 2006年和2011年新天地休閑旅游服務區商業網點用途

2、商業網點布局的基本規律

(1)休閑街區的選址和商業網點的配置須以市場規模和消費水平為依據。作為現代城市商業格局的重要組成部分,休閑街區因其主題定位不同,商業網點經營范圍指向性較為明確,充分考慮其服務對象的市場規模和消費水平就顯得格外重要,以市場規模和消費水平作為休閑街區選址和商業網點配置的依據就成為休閑街區商業網點結構布局的首要基本規律。因為就四條樣本休閑街區來看,可分為三類:一是主要面向周邊居民,以梅川路歐陸風情休閑街為代表;二是主要面向旅游者,以多倫路歷史文化名人街為代表;三是以南京路步行街和新天地為代表的休閑街區則同時面向旅游者和本地居民。其中梅川路轉型失敗的慘痛教訓和南京路步行街、新天地一如既往欣欣向榮的成功經驗正是這條基本規律最好的佐證。

(2)商業網點在保持一定規模的同時須注意主副業態的比例協調和互補。首先,一定規模的商業網點是休閑街區得以生存和發展的基礎。表4和表6顯示,南京路步行街和新天地擁有的商業網點數量在五年內穩中有升,從而使得兩條休閑街區市場充盈,人氣十足;相反,梅川路和多倫路五年間商業網點喪失逾一半和五分之一,經營慘淡。其次,主副業態數量上的比例協調和空間上的互補是休閑街區繁榮發展的關鍵。除梅川路外,南京路、多倫路、新天地2006年前五位業態占比為76.15%、88.98%和79.61%;2011年為80.91%、91.40%和80.95%,略呈上升的趨勢,但基本在80%左右。同時,在空間布局上,主力業態高度集聚,呈連續狀,其余類業態點綴其間,呈散點狀。這符合共生與互生理論、競爭與空間組織和區位過程理論。[26]

(3)商旅文創四業聯動引擎休閑街區動態優化商業網點結構配置。表2告訴我們,休閑街區作為現代城市功能形態的特殊表現形式,將商業零售、休閑旅游、城市文化和創意產業等有效融為一體,巧妙實現了商旅文創四業的成功聯姻。四條樣本休閑街區的興衰成敗告訴我們現代休閑街區必須融入商業功能、休閑旅游功能、文化功能和創意功能,只是哪位更突出一點而已。因為商業功能是其終極目標和其他功能實現的基本保障,休閑旅游功能是其表現形式,文化功能是其存在和發展的靈魂,創意功能是其競爭手段,唯有商旅文創四類業態共存、四種功能兼備的休閑街區才能經得起時間的考驗,才能被休閑旅游者青睞。[27]這符合旅游法對休閑旅游與其他產業的融合要求。[28]

三、結論

綜合上述商業網點結構布局的基本規律和原因分析,本文提出上海休閑街區商業網點布局優化的建議:

第一,將休閑街區納入城市建設的整體規劃。《國民旅游休閑綱要(2013-2020年)》明確指出:加強城市休閑公園、休閑街區、環城市游憩帶、特色旅游村鎮建設,營造居民休閑空間。要把國民旅游休閑納入各級國民經濟和社會發展規劃,以及相關行業和部門的發展規劃。加強對各地旅游休閑發展的分類指導,鼓勵有條件的地方編制適合本地區旅游休閑發展專項規劃。城鄉規劃要統籌考慮旅游休閑場地和設施用地,優化布局。[29]休閑街區作為休閑公共設施建設項目納入城市建設和地方發展規劃需要在操作層面加以落實:在內容上,可以在城市總體規劃的框架下,將休閑街區建設納入城市商業網點規劃等專項規劃,為休閑街區的科學發展和商業網點配置提供法律依據;在空間上,將休閑街區發展空間與城市的立體化開發相統一,比如上海在開發世博園區地下空間時就涵蓋了商場、文化娛樂等休閑街區的功能。[30]統一規劃、統一設計、統一建設和統一管理將保障休閑街區科學布局,優化配置,永續發展。

第二,通過主題打造屬于自己的品牌。主題是休閑街區的特色和競爭力,需要其內涵和優勢來彰顯。通過主題打造休閑街區的品牌一是在對休閑街區進行定位時,集中力量挖掘資源,提煉、變革出最能象征其特色的主題,并逐一體現到包括街區標志、產品和服務等在內的諸多細節中,以達到借主題來打造街區品牌的目的;二是要充分利用優勢資源的加和作用,用休閑街區的特色撬動其競爭力,使休閑街區業態兼具更大的凝聚力,實現社會經濟效益的最大化。

第三,推廣文化聯姻商業與休閑模式。在中央推動文化大發展、大繁榮和上海建設國際文化大都市的總體思路下,將文化引入就是要將休閑街區發展納入上海積極推進公共文化建設的總體布局和上海營造城市文化氛圍的行動計劃。因為居民和旅游者在休閑街區不僅是商業消費,還有文化消費;不僅是休閑旅游體驗,還有藝術體驗;不僅是物質滿足,還有精神滿足。讓文化使居民和旅游者逛街出游的生活品位上升到優雅文明的高度。上海剛剛建成開業的環球港[31]就是典范,值得休閑街區借鑒推廣。

第四,進一步完善公共服務設施配置。在休閑街區商業網點的公共服務類中主要包括藥店診所、攝影照相、銀行郵政、其他(如公廁等)等業態,它們盡管不是休閑街區的主力業態,但對于休閑街區的品質而言,不可或缺,因為它們的存在不僅使休閑街區業態結構更完整,更體現了休閑街區以人為本的設計理念和細節決定成敗的服務導向。

[1]安成謀.城市零售商業網點布局初步研究[J].經濟地理,1988,(2):142.

[2]劉建華.上海零售商業網點布局的合理化[J].財經研究,1995,(7):50.

[3]宋長海,樓嘉軍.上海休閑街商業網點業態結構研究[J].旅游學刊,2007,(5):79.

[4]鄧世文.中國城市商業網點布局研究[J].人文地理,1999,(7):36-39.

[5]陳家聲,王國章.關于城市零售商業網點設置問題[J].學術月刊,1965,(11):14-17.

[6]徐放.對城市基層商業網點設置依據的探討[J].北京商學院學報,1984,(3):60-61 和 6.

[7]龐毅.試論我國城市人口與城市商業網點的設置與布局[J].財貿經濟,1984,(3):25-28.

[8]王寶銘.對城市人口分布與商業網點布局相關性的探討[J].人文地理,1995,(1):36-39.

[9]雷汝南.合理布局零售商業網點[J].河南財經學院學報,1985,(4):39-41.

[10]劉星原.城市商業網點規劃布局的若干問題探討[J].北京工商大學學報(社會科學版),2007,(4):6-9.

[11]李清法.城市商業網點發展的規劃建設和管理問題[J].城市規劃,1983,(3):34-36.

[12]陳祝平.市場學和城市商業網點規劃[J].商業經濟與管理,1993,(3):30-32.

[13]韓洪錫.要有計劃地擴大商業網點建設[J].財貿經濟,1983,(4):46-49.

[14]夏敬舜.城市商業網點建設管見[J].城市問題,1989,(6):31-32.

[15]高泉,鄒曉美.我國城市商業網點規劃法制建設問題研究[J].中國流通經濟,2009,(5):78-80.

[16]宋長海,樓嘉軍.上海休閑旅游特色街空間布局及成因研究[J].旅游學刊,2006,(8):13.

[17]宋長海,樓嘉軍.上海休閑街商業網點業態結構研究[J].旅游學刊,2007,(5):80.

[18]鄔佳文,胡寶秀.梅川路的尷尬:誰抽走了老商業街的人氣[N].東方早報,2011-11-21(A04).

[19]李欣欣,周思立,陸冰沁.南京路步行街眾商家謀轉型“突圍”[N].新聞晨報,2013-06-18(A09).

[20]沈靚,陶寧寧,儲靜偉.南京東路成最名不副實景點?[N].東方早報,2011-08-31(A05).

[21]劉建.上海私人博物館難以為繼亟待打破困局[N].法制日報,2012-08-08(04).

[22]程國政.活體,延續千年的大地雕塑[N].新民晚報,2013-07-06(B1).

[23]黃偉明.要活的! [N].新民晚報,2013-07-06(B1).

[24]滕有平,過偉敏.城市歷史街區的再生性保護[J].城市問題,2012,(1):46-47.

[25]宋長海,樓嘉軍.上海休閑街商業網點業態結構研究[J].旅游學刊,2007(5):82.

[26]丁元竹.社區的基本理論與方法[M].北京師范大學出版社,2009:253-255.

[27]宋長海.休閑主題街區:商旅文創四業聯動[N].中國旅游報,2011-05-04(11).

[28]中華人民共和國旅游法[R].2013-04-25,第二十三條.

[29]國務院.《國民旅游休閑綱要(2013-2020年)》[R].2013-02-02.

[30]薛慧卿.世博園區地下空間將全部貫通[N].新民晚報,2013-07-18(A2).

[31]張曉然.“環球港”植入六板塊文化元素[N].新民晚報,2013-07-06(A1 和 A5).