浙江省蔬菜產業現狀與發展對策研究

金昌林,潘慧鋒,楊新琴,陳能阜,胡美華

(1.浙江省農業技術推廣中心,浙江杭州 310020;2.浙江省種植業管理局,浙江杭州 310020)

浙江省蔬菜產業現狀與發展對策研究

金昌林1,潘慧鋒2,楊新琴2,陳能阜1,胡美華1

(1.浙江省農業技術推廣中心,浙江杭州 310020;2.浙江省種植業管理局,浙江杭州 310020)

通過對浙江省2011年蔬菜產業相關數據的收集整理,分析產業發展現狀、優勢和存在問題,提出今后幾年浙江省蔬菜產業發展的對策。

蔬菜產業;現狀;對策;浙江

蔬菜產業是浙江10大農業主導產業之一,是促進農業增效、農民增收的支柱產業。“十一五”期間,圍繞發展高效生態農業,積極打造長三角蔬菜區域性主產區,浙江省蔬菜產業呈現面積產量穩定,產值快速增長的良好發展態勢,基本實現了從保障城鎮居民“菜籃子”供應向增加菜農收入、解決農村勞動力就業、發展大產業方式和從注重量的擴張向更加注重質量效益提高的戰略性轉變,在增加從業人員收入、保障蔬菜有效供給等方面發揮了重要的作用。

1 現狀

1.1 蔬菜生產基本情況

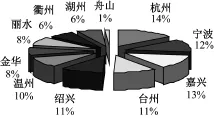

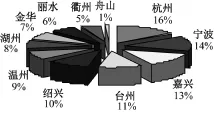

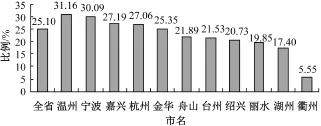

2011年浙江省蔬菜播種面積66.155萬hm2,總產量1 940.29萬t,其中寧波、杭州、嘉興、臺州、紹興等5個市蔬菜播種面積超6.67萬hm2,總產量超200萬t(圖1和2)。

圖1 浙江省各市2011年蔬菜播種面積的比例

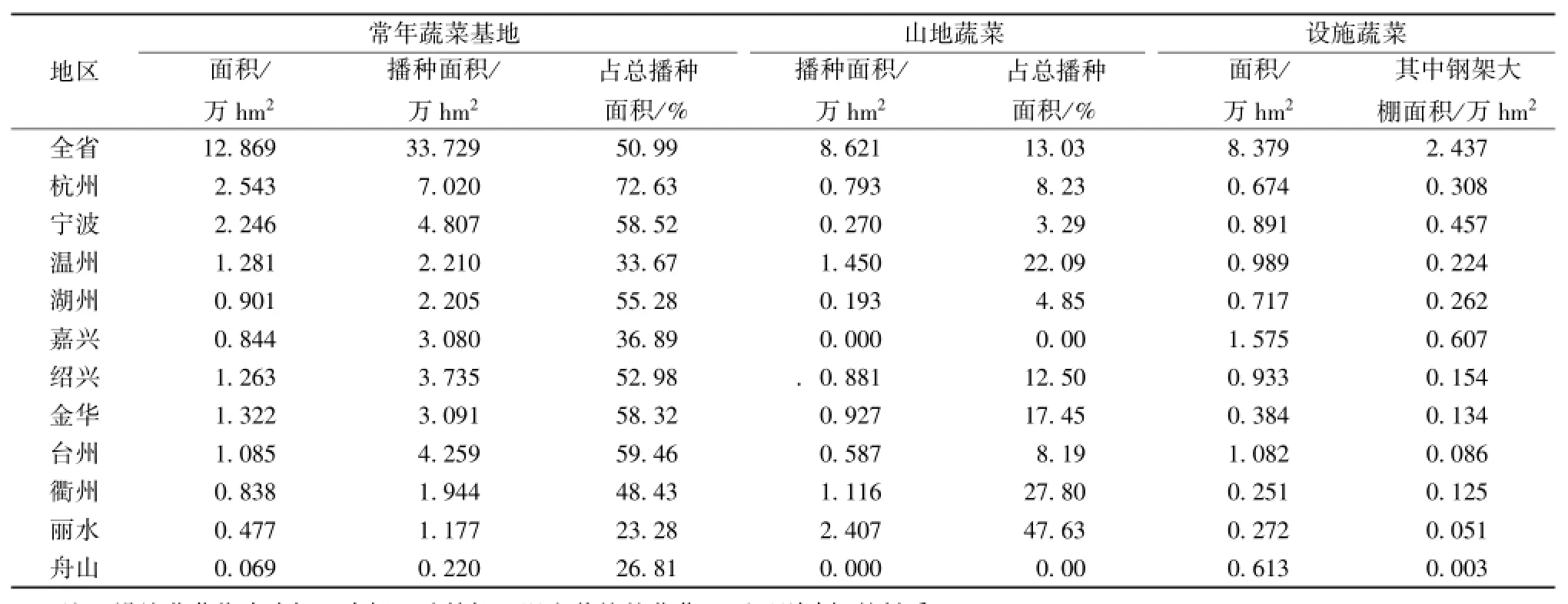

浙江省現有常年蔬菜基地12.869萬hm2,其中杭州市2.543萬hm2,居首位;常年蔬菜基地蔬菜播種面積33.279萬hm2,占蔬菜總播種面積51.0%,復種指數約2.6。山地蔬菜播種面積8.621萬hm2,占蔬菜總播種面積13.0%,除嘉興、舟山市外,其余9個市都有規模種植,其中麗水市2.407萬hm2,占全省的27.9%。設施蔬菜面積8.379萬hm2,年播種面積16.013萬hm2,占全省總播種面積的24.2%,其中標準鋼架大棚2.437萬hm2,占全省設施蔬菜面積29.1%,設施蔬菜面積和標準鋼架大棚面積以嘉興市居首,達1.575萬和0.607萬hm2(表1)。

圖2 浙江省各市2011年蔬菜總產量的比例

1.2 人口與蔬菜供應

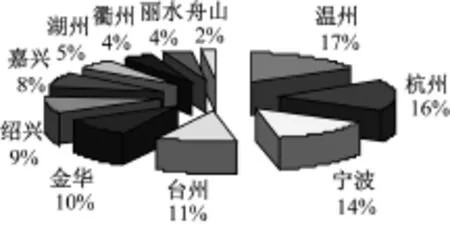

2010年全國第6次人口普查,浙江省常住人口5 442.7萬人,其中外省流入人口1 182.4萬人,占總人口的21.7%。溫州市是第1人口大市,常住人口達912.21萬人,占全省人口總數的16.8%(圖3),流入人口達284.22萬人,占全省外來人口的24.0%,為該市人口的31.2%(圖4)。

浙江省全年蔬菜消費總量1 261.91萬t,人均232 kg,其中當地自產718.60萬t,占總消費量的57.0%,省內各市互相之間調劑量261.80萬t,占20.8%,省外調入量281.51萬t,占22.3%。在全省生產的蔬菜中,有821.56萬t流出各市,占生產總量的42.3%,其中355.02萬t在省內市場調劑,302.94萬t銷往外省市場,163.6萬t用于出口加工。

表1 浙江省常年蔬菜、山地蔬菜和設施蔬菜的面積情況

圖3 浙江省各市常住人口占全省的比例

圖4 浙江省各市流動人口占當地人口的比例

1.3 蔬菜物流形式

浙江省共有各類蔬菜批發市場154個,年批發量1 510.22萬t,年銷售額358.41億元。批發蔬菜中,本地菜585.39萬t,135.30億元;外地菜(指來自本轄區外的菜)924.83萬t,223.11億元。各類販銷組織12 642個,年銷售量580.28萬t;各類直供直銷基地431個,面積0.931萬hm2,年銷售量37.72萬t,銷售額11.81億元。

1.4 蔬菜主要品種調劑

據不完全統計,浙江省各縣(市區)對外調劑的蔬菜主要品種基地自產量為614.00萬t,調出本轄區的為361.21萬t,占58.8%,其中調往省外的216.76萬t,占調出總量的60.0%,主要調往華東、東北及北京、新疆、兩廣、兩湖等省(市、自治區)。

分品種看,調出量最大的為茭白42.04萬t,其次為番茄、蘿卜、花椰菜(西蘭花),分別為39.50萬,35.90萬和33.04萬t;調往省外量最大的品種為番茄,達31.02萬t,占番茄調出量的78.53%;調出率最高的品種為花椰菜,占基地自產量的77.8%,其中調往省外的占調出量的80.6%;葉菜類調出比例相對較低,如普通白菜和大白菜的調出率分別為18.6%和51.2%,其中調往省外的占調出量的38.8%和58.3%,主要調往上海、蘇南等鄰近區域。

1.5 蔬菜規模基地

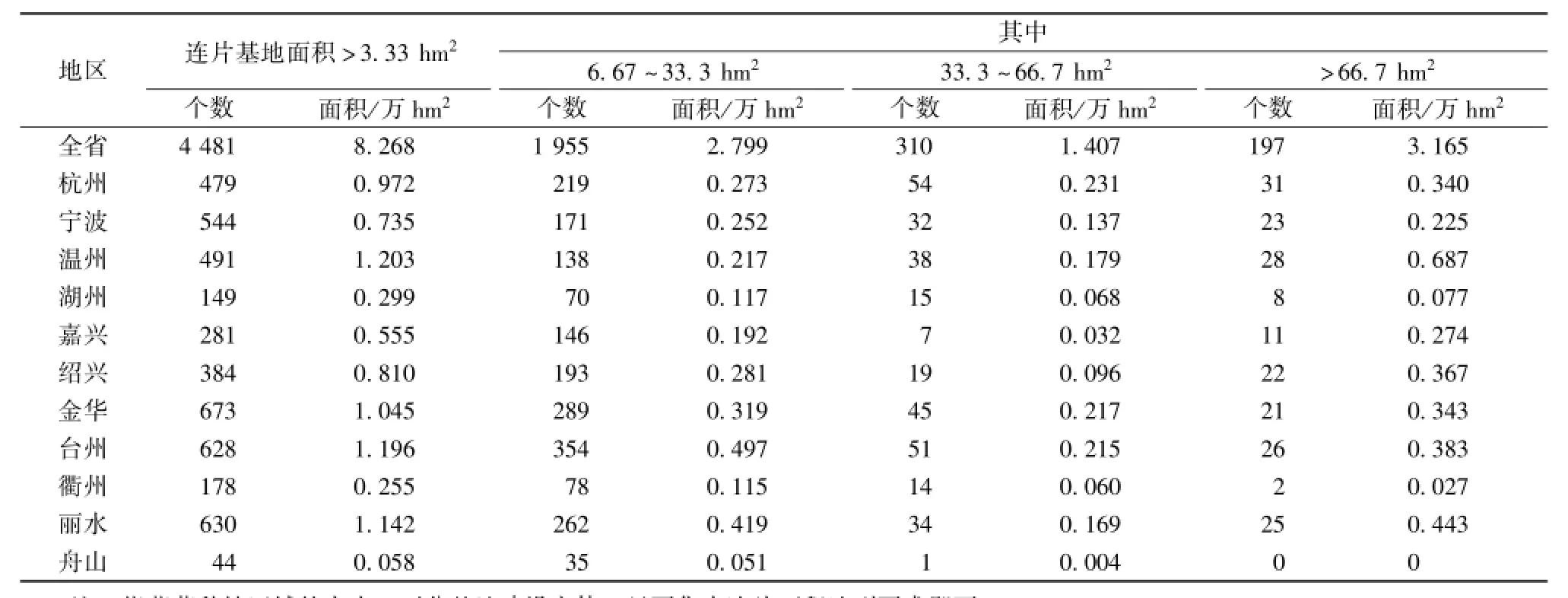

浙江省蔬菜連片基地面積3.33 hm2以上的有4 481個,計8.268萬hm2(表2),其中3.33~6.67 hm2的1 955個,計2.799萬hm2,33.3~66.7 hm2的310個,計1.407萬hm2,66.7 hm2以上的197個,3.165萬hm2,占規模基地總面積的38.3%。分地區看,溫州市規模基地面積最高,達1.203萬h,占全省規模基地總面積的14.6%,其中66.7 hm2以上基地面積0.687萬hm2,占全省66.7 hm2以上規模基地總面積的21.7%;按蔬菜基地不同規模比例看,溫州、嘉興、紹興市66.7 hm2以上連片基地面積比例較高,分別為57.1%,49.4%和45.3%;舟山88.4%的連片面積較小,多集中在6.67~33.3 hm2。

1.6 蔬菜規模生產主體

浙江省蔬菜6.67 hm2(山地3.33 hm2)以上規模主體1 733個,面積4.175萬hm2。其中6.67(山地3.33)~33.3 hm2的1 432個,面積1.984萬hm2;33.3~66.7 hm2的200個,面積0.860萬hm2;66.7 hm2以上101個,面積1.331萬hm2,占總面積的31.9%。在規模主體中,臺州市數量最多,達368個,面積0.825萬hm2;杭州次之,數量240個,面積0.741萬hm2。工商資本投入從事蔬菜生產的基地318個,面積0.732萬hm2,投資總額10.76億元。據抽樣調查統計,全省55家工商資本投資蔬菜生產企業基地面積0.157萬hm2,近3年固定資產投入3.98億元、產值4.33億元、運營成本3.48億元、盈利0.75億元(不包括折舊),盈利占固定資產投入18.7%。

表2 浙江省蔬菜規模基地的情況

1.7 出口加工蔬菜

浙江省蔬菜出口與加工量152.54萬t,總產值17.04億元,其中出口量54.04萬t,出口額14.13億元,出口企業66家,其中產值500萬~1 000萬23家,1 000萬~5 000萬11家,5 000萬以上9家。出口品種主要是花椰菜、青花菜、刀豆、毛豆、榨菜、盤菜等,以保鮮、速凍為主,輔以脫水和腌漬,主要出口日本、歐美及東南亞等地。

1.8 政策扶持

2011年浙江省各市、縣(市區)蔬菜產業扶持資金3.60億元,帶動民間自籌資金8.36億元。重點扶持基礎設施、節水灌溉、安全生產、技術推廣及政策性補貼等,改善了基地生產條件,提高了蔬菜質量安全水平,提升了從業人員的技術素質,降低了生產投入,促進了資源的循環利用,保障了蔬菜的有效供給。

1.9 蔬菜產業隊伍人員結構

浙江省縣(市區)及以上從事蔬菜推廣的專業技術人員(不含鄉鎮和科研院校)363人。其中高級職稱141人,占38.8%,中級職稱159人,占43.8%,初級職稱63人,占17.4%。碩士及以上學歷28人,占7.7%,本科學歷202人,占55.7%,專科及以下學歷133人,占36.6%;50歲及以上103人,占28.4%,35~49歲178人,占49.0%,35歲以下82人,占22.6%。

2 主要問題

2.1 平原城郊菜地面積減少,基礎設施仍較薄弱,蔬菜保供壓力加大

隨著浙江省社會經濟快速發展,城市化進程加速,平原、城郊菜地面積逐年減少,蔬菜播種面積從2005年的66.667萬hm2下降到2011年的62.467萬hm2。鑒于用地矛盾突出,浙江省于2002年出臺《浙江省基本農田保護條例》,但同時廢止了《浙江省蔬菜基地建設保護條例》,原有的蔬菜基地不能得到有效的保護。2006年提出了大力發展山地蔬菜的思路,全省山地蔬菜得到了長足的發展,面積從2005年的3.333萬hm2發展到2011年的8.667萬hm2,彌補了因工業化、城鎮化推進減少的平原、城郊菜地面積,保證了蔬菜生產能力,特別是夏淡時節蔬菜的供應,但平原和城郊菜地面積逐漸縮小的趨勢不可逆轉,蔬菜保供壓力逐步加大。

浙江省地處自然災害多發區,洪澇、冰雪、臺風、干旱成為影響蔬菜生產的主要災害。近幾年來,浙江省加強了蔬菜基地基礎設施改造,2008-2010年中央財政支持蔬菜產業提升項目資金近2億元,整合省、地方財政資金1.3億元,帶動實施主體自籌資金2.5億元,有效改善了項目核心基地的生產條件。全省現有設施蔬菜播種面積15.92萬hm2(復種指數1.9),僅占全省總播種面積24.2%,總體上,浙江省蔬菜基地抗御極端天氣的能力還不強,部分沿海平原生產基地溝渠排澇標準不高,山地蔬菜灌溉條件尚未得到根本改變,遇旱澇易災現象時有發生,蔬菜生產設施化比重不高,冷鏈貯藏運輸設施短缺。尤其是近來高標準菜地被城市建設征用,而新開發的菜地土壤、灌溉條件等較差,新產區大棚冬季保溫技術措施不盡到位,突出表現為沿海地區的抗臺防澇能力、山區的抗旱能力和冬春季的抗雪防凍能力薄弱,影響蔬菜生產與供應。

2.2 規模經營主體效益不容樂觀

近年來,浙江省蔬菜產業規模化進程加速,特別是工商資本投資蔬菜產業,不但為工商資本的出路闖出了一條新路,還可將他們的工業理念引入到蔬菜產業中,為浙江省蔬菜產業的可持續發展注入了新鮮血液,但多數規模經營主體整體效益不容樂觀。究其原因,一是主體素質不高。一些規模經營主體缺少蔬菜生產的專業技術,缺少對產業投資長期性、艱巨性、復雜性的認識,更缺乏標準化、品牌化、精品化的意識,對投資的深度把握不夠準確。二是軟硬件條件不足。基礎設施薄弱、用地矛盾突出、土地租金等生產成本上漲、用工短缺、機械化生產技術缺乏、銷售渠道不暢、流通成本增加等制約因素日趨嚴重。

2.3 冬春季抗災育苗能力薄弱,生產性障礙逐步加重

一是冬春季抗災育苗能力薄弱。近年來浙江省穴盤育苗發展迅速,但由于育苗設施不夠完善,冬春季育苗時抵御極端天氣能力薄弱。如2012年春季的持續低溫陰雨寡照天氣,菜苗長勢弱、抵抗力差、成苗率低,育苗戶損失較大,種植戶缺苗嚴重,全省苗床育苗受損1.45億株。二是隨著區域化特色化規模化生產的推進,設施大棚周年生產技術的發展,制約蔬菜產業可持續發展的生產性障礙逐步加重。如大棚設施連年種植蔬菜,使得土傳病原菌大量積累,越冬蟲源基數加大,土壤得不到雨水充分淋洗導致鹽分在土壤表面聚集;又如因煙粉虱傳播引發的番茄黃化曲葉病毒病、豇豆因連年種植加劇炭疽病與根腐病的發生。這些制約蔬菜作物健康生長的因素嚴重影響到蔬菜的質量、產量及效益,影響到局部區域特色優勢產業的可持續發展,成為影響生產發展和農民增收的突出瓶頸。

2.4 從業人員與技術隊伍整體素質不高

一是技術隊伍老化,服務手段落后。蔬菜業是生產周期短、勞動強度大、技術要求較高的產業。近年來,浙江省蔬菜技術隊伍整體實力雖有所增長,但35歲以下的技術人員只占22.6%,老齡化問題較為突出,363名推廣人員要承擔全省蔬菜技術的指導服務(人均約0.2萬hm2)精力有限,況且鄉鎮一線的農技人員嚴重缺位,力量不足、年齡老化、知識弱化、工作行政化等問題比較突出,新技術難以及時到田、到戶。二是從業人員整體素質偏低。因農村青壯年勞動力大量轉移,從事蔬菜生產的勞動力年齡偏大,大部分在50歲以上,且文化程度普遍不高,接受新成果和新技術能力不強,風險意識淡薄,10年后隨著這批老菜農的退出,蔬菜產業將面臨后繼乏人的局面。

2.5 缺乏有效調控措施,菜價波動加劇

一是蔬菜小生產與大市場、大流通的矛盾越來越突出。菜農基本上依據上年度市場行情,憑經驗、跟風走,常常造成同類蔬菜“一窩蜂”上市,形成結構性過剩。二是產銷信息不對稱。在生產環節分散、流通方式落后的現狀下,蔬菜種植和銷售環節的信息不對稱致使“菜賤傷農”、“菜貴傷民”的現象屢屢出現。三是缺乏保障機制,生產者利益無法保障。目前,蔬菜保險、補貼、支持性價格等方面政策不完善、不配套。四是流通環節多、成本高、損耗大,時常出現蔬菜產地價格偏低而零售價格居高不下。五是蔬菜基本依賴市場調控,在突發性因素、災害性天氣等影響蔬菜供應的情況下,政府缺乏有效的調控手段,保障市場供應的長效機制不足。

3 對策建議

浙江省蔬菜產業應以推進現代蔬菜產業建設、實現產業可持續發展為方向,以保障供應、穩定價格、增加收入為核心,加強產業基礎建設,推進區域化、規模化、標準化生產,突破產業發展的制約瓶頸,全面提升產業競爭力,實現蔬菜生產持續發展、產銷基本平衡、市場供應穩定、質量安全可靠,促進產業增效、菜農增收目標的實現。

加強蔬菜基地建設,提高蔬菜生產供應能力。一是堅持保障型蔬菜生產和農區優勢蔬菜生產相結合,要在穩定蔬菜優勢區域布局、穩定基地面積的基礎上,重點抓好1.8萬hm2保障型蔬菜基地建設,著力提升蔬菜生產能力和應急保供能力,特別要加強城郊設施葉菜基地建設,提高基地的抗災應急能力,保障不耐運輸葉菜類蔬菜的市場供應,確保大中城市本地應季蔬菜自給率。二是繼續整合省、市、縣三級資金,籌集民間資金,進一步提高規模化蔬菜生產基地的現代化設施裝備比重,全面提升生產基地的抗災保收能力,平原地區重點建設高標準抗洪防澇的溝渠路等基礎設施、標準化鋼管大棚、高效節水的管網式肥水微灌系統和蔬菜冷鏈系統,山區重點建設微蓄微灌系統。

培育產銷一體化規模經營主體。一是重點培育一批具有較大生產規模、較高生產水平和較強產業帶動力的規模經營主體,組建企業聯盟,走精品、品牌、直銷、聯合產銷一體化道路,聯合生產,各自銷售。加強企業間的聯合,共同搞好作物品種的布局,產品互相調劑,各自開發市場,強化產銷銜接,取長補短,完善“農超對接”,基地直供配送,減少流通環節成本。二是加大對生產主體的培訓,按照“鼓勵、引導、服務、管理”的要求正確引導工商資本投資蔬菜產業,抓好從業人員的技術指導與培訓,提升從業人員的科技素質和管理水平,鼓勵工商業主招聘引進農業技術人才從事生產經營。三是建立產品質量安全及生產技術規程標準體系,完善“五有一追溯”質量管理制度,加強產地環境、生產過程、質量控制等全過程的技術指導,推進規模化基地的標準化生產水平。

加強集約化育苗和生產性障礙治理等關鍵技術的研究與應用。一是加大蔬菜連作障礙的治理。大力推廣“菜?稻”輪作、淹水處理、土壤處理、高溫悶棚等行之有效的栽培模式與處理。二是推動高等學校、科研院所與龍頭企業、專業合作社、農戶合作,進一步開展土壤連作障礙修復技術的研究與示范應用。三是完善蔬菜集約化育苗體系,以西蘭花、番茄、黃瓜等品種為重點突破口,培育一批設施齊全、技術先進、管理規范、苗質健壯、效益良好、服務周到、抗災性能好的集約化瓜菜商品苗骨干企業,提高商品苗生產能力、供苗率和應用率,推動蔬菜育苗向專業化、商品化、產業化方向發展。

提升隊伍素質,健全技術推廣服務體系。一是加強隊伍建設,引進培養年輕人才,優化年齡結構,加強知識培訓更新,發展壯大農技隊伍。二是完善服務設施,改進服務手段,以科技推廣落實、技術措施到位、標準檔次提升、管理服務有力為著力點,建立健全技術推廣服務體系,為農戶和規模經營主體提供產前、產中、產后的全程配套服務。三是加強農村勞力培訓,提高農民科技含量、生產水平和風險意識,加大大學生從事現代農業的補助力度,幫助規模經營主體引進專業技術人才。

建立長效保障機制,確保市場供應穩定。一是建立健全“菜籃子”市長負責制考核評價體系,將新菜地開發建設基金征收與使用、常年菜地保有量、蔬菜自給率、調節穩定蔬菜價格的政策措施、蔬菜產品質量合格率等重要指標進行量化,加強蔬菜生產、流通、質量安全體系等各環節的綜合考核。二是建章立法,加強蔬菜基地的建設和保護,重點確保1.8萬hm2保障型蔬菜基地的生產供應能力。三是加強信息監測預警,進一步完善全省蔬菜生產監測體系,科學研判發展趨勢,適時發出預警信息,增強調控的主動性和前瞻性以及生產主體的應對能力,促進生產有序發展、市場價格穩定。四是積極推進完善政策性農業保險,從生產實際和保障蔬菜供應出發,制定較為合理的蔬菜保險政策,保障蔬菜生產者既能減少風險損失,又能較快地恢復生產。五是落實支持性價格政策,將農產品批發市場、農貿市場、蔬菜冷鏈設施等建設納入公共服務范疇,對其用水、用電、用氣實行優惠。規范和降低蔬菜批發市場、農貿市場的攤位費等相關費用,以進一步減少流通費用,穩定菜價。

(責任編輯:張才德)

S 63 < class="emphasis_bold">文獻標志碼:A

A

0528?9017(2014)01?0001?05

文獻著錄格式:金昌林,潘慧鋒,楊新琴,等.浙江省蔬菜產業現狀與發展對策研究[J].浙江農業科學,2014(1):1-5.

2013?10?12

金昌林(1962-),男,浙江臺州人,農業技術推廣研究員,從事經特作物技術推廣工作。

注:感謝全省各市業務部門對本次調研工作的支持。

——張脆音