機插密度對單季雜交稻甬優12號產量的影響

曾孝元,楊祥田,何賢彪,王旭輝

(1.浙江省臺州市農技推廣總站,浙江椒江 318000;2.臺州市農業科學研究院,浙江臨海 317000;3.臺州市椒江區農技推廣中心,浙江椒江 318000)

機插密度對單季雜交稻甬優12號產量的影響

曾孝元1,楊祥田2,何賢彪2,王旭輝3

(1.浙江省臺州市農技推廣總站,浙江椒江 318000;2.臺州市農業科學研究院,浙江臨海 317000;3.臺州市椒江區農技推廣中心,浙江椒江 318000)

研究單季雜交稻甬優12號在機插行距30 cm條件下,不同株距對產量的影響。結果表明,產量以30 cm×21 cm處理的為最高,其次是30 cm×17 cm,每667 m2產量均達700 kg,其主要原因是有效穗數與每穗實粒數和千粒重基之間協調較好,每667m2總穎花數達3 200萬朵。

單季稻;甬優12號;機插;株距;產量

水稻生產迫切需要以機插為主的機械化種植技術,目前我國機插技術發展的難點和重點是南方雜交稻機插,其大、中苗水稻育秧與插秧機械化技術仍不成熟,許多技術難題有待攻關[1-2]。甬優12號系寧波市農業科學研究院、寧波市種子有限公司合作育成的單季秈粳雜交晚稻新組合,于2010年通過浙江省農作物品種審定。近年來在臺州市推廣種植,表現出高產穩產,2012年種植面積達1.08萬hm2,占晚稻總面積的16.5%,該組合也適宜于機插[3-4]。為了探討該組合在單季種植,667 m2產量700 kg的機插密度,完善機插高產配套栽培技術,進行了機插秧密度試驗。現將有關結果報道如下。

1 材料與方法

1.1 材料

試驗在臨海市江南街道江南定岳糧油合作社水稻田進行,土壤為河谷口沖積培泥砂土,土地比較平坦,前茬為小麥。供試土壤pH值5.34,有機質26.3 g·kg-1,速效氮155.5 mg·kg-1,有效磷26.6 mg·kg-1,速效鉀75.0 mg·kg-1,肥力水平中等,但鉀素含量中等偏下。

試驗水稻品種為甬優12號。插秧機為井關PZ60高速插秧機。育秧床土為基質與山黃泥土按1∶1體積比混合。育秧盤塑料為28 cm×58 cm規格機插硬秧盤。

1.2 處理設計

設5個機插密度處理:30 cm×14 cm,30 cm× 17 cm,30 cm×21 cm,30 cm×25 cm,30 cm× 28 cm。取苗量采用3檔機插,進行同塊田大區對比,每區面積135 m2。每區分3塊測產,每塊面積10~11 m2。

5月21日流水線作業機械播種,每盤播濕種谷100~105 g(干種子75~80 g),大棚育秧。6月9日移栽,秧齡20 d。每667 m2施純氮14 kg。其中基肥施碳酸氫銨30 kg,過磷酸鈣25 kg,插后8 d施尿素8 kg,氯化鉀10 kg,插后14 d施復合肥(三要素含量均15%)20 kg,倒3葉出葉時施尿素5 kg作穗肥。其他管理措施按當地高產種植管理要求進行。

1.3 記載考查項目

各處理定2點共20叢,記載生育期,主莖葉齡。定50叢調查莖蘗動態、有效穗數。按有效穗數平均數隨機取代表性植株15叢,室內考查穗粒性狀及植株干重。

2 結果與分析

2.1 產量及其構成因素

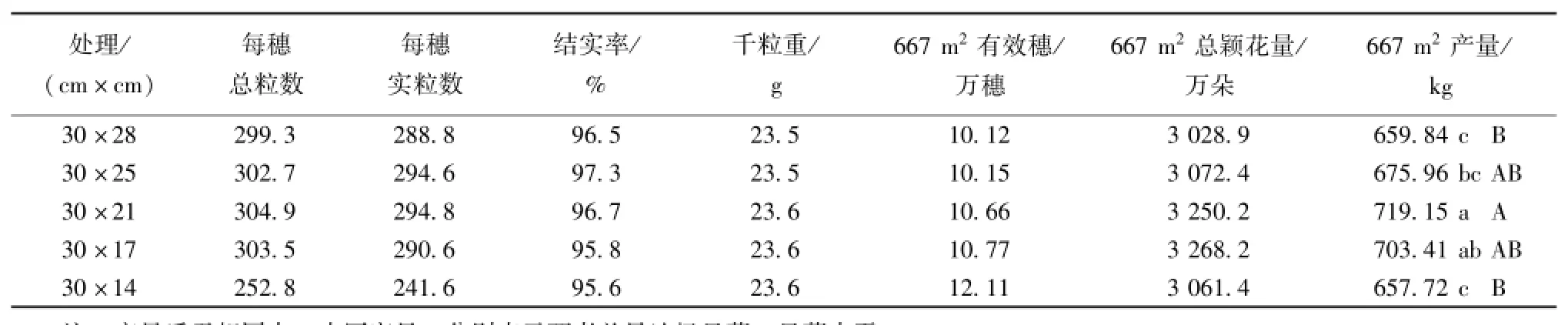

表1表明,5個不同密度處理的產量以30 cm× 21 cm處理的為最高,其次是30 cm×17 cm的處理,每667 m2產量均達700 kg,與30 cm×28 cm,30 cm×14 cm處理間產量差異分別達極顯著、顯著水平。從產量構成因素看,有效穗數隨著株距擴大而減少;每穗總粒數和實粒數在株距21 cm時最多,株距擴大或減小都隨著減少;結實率則隨著株距擴大略有增加。由于千粒重基本穩定,總穎花數多少基本決定了產量的高低,除30 cm×14 cm處理的總穎花數較少外,其余各處理均隨著株距減小總穎花數增加,每667 m2總穎花數30 cm×17 cm處理最高,30 cm×21 cm處理其次,都在3 250萬朵以上。表明株距過小或過大,有效穗數與每穗粒數均不夠協調,每667 m2產量700 kg以上的機插株距以17~21 cm為好。

表1 甬優12號機插各處理產量及其構成因素

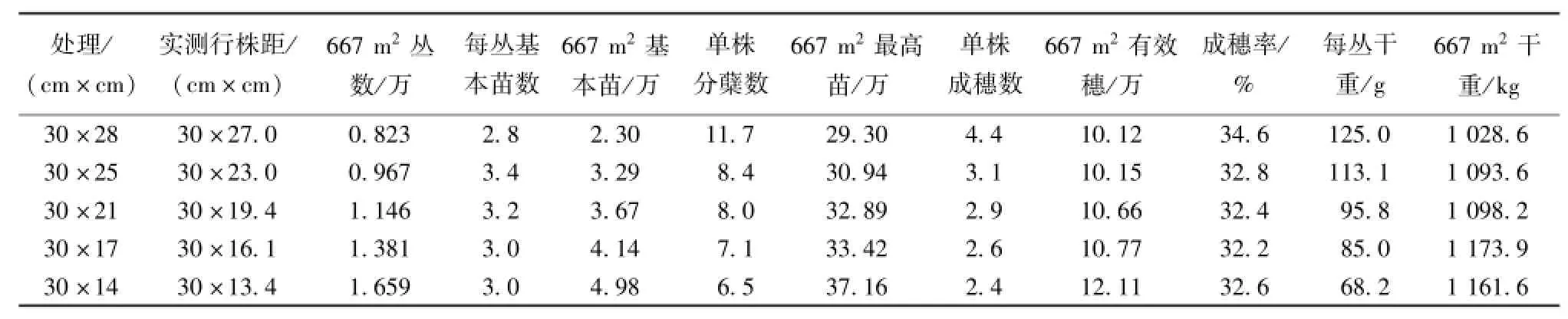

2.2 群體生長與干物質積累

表2表明,各處理實際插秧株距比設定的相應要低一點,因此,群體的苗數按實際插秧密度計算。各處理在叢插苗數基本一致的情況下,每667 m2基本苗數、最高苗數、有效穗數隨著密度增加而相應地增加,干物質積累也呈增加趨勢;單株分蘗數和單株成穗數、叢干物質積累則相應降低,成穗率也呈下降趨勢。稀植有利于個體生長和提高成穗率,但群體生長量不足,難以達到更高產。因此,既要通過適當稀植提高成穗率來提高群體的質量,又要保證足夠的穗數,建立高產的群體。

表2 甬優12號機插各處理的群體生長與干物質積累

由于播種期、插秧期一致,不同機插密度對生育期沒有明顯影響,均于8月31日始穗,9月4日齊穗,11月10日成熟。

3 小結與討論

從本試驗結果來看,機插秧密度主要通過有效穗數和穗形大小而影響產量,千粒重對產量的影響很小。在機插行距保持不變的情況下,擴大株距,機插密度下降,有效穗數相應降低,株距過小或過大,有效穗數與每穗粒數協調均不理想,干物質積累與經濟產量不匹配,產量均不高。因此該組合在生產上667 m2要達到700 kg以上產量水平,首先必須要確定好機插密度,以30 cm×17~21 cm范圍間較好,即要求農民掌握667 m2機插密度1.1萬~1.3萬叢;其次考慮到該組合生育期較長的特點,施肥上要采用多次施肥法,在施好基肥的基礎上,分蘗肥一般分2次施,并特別要做好穗肥運用,基肥、蘗肥和穗肥用量比例上掌握在3.5∶4.5∶2范圍;最后要加強水的管理和病蟲防治工作,確保穩產高產。

[1] 朱德峰,陳惠哲.水稻機插秧發展與糧食安全[J].中國稻米,2009(6):4-7.

[2] 陸江林,張文毅,金誠謙.我國水稻育插秧機械化制約因素分析[J].中國農機化學報,2013,34(2):30-34.

[3] 楊祥田,季朝兵,王旭輝,等.適應機械化插秧的雜交水稻新組合篩選[J].農業科技通訊,2011(3):46-48.

[4] 李國雷,黃根元,李方勇.雜交水稻甬優12機插栽培技術試驗[J].浙江農業科學,2013(2):131-133.

(責任編輯:張才德)

S 511 < class="emphasis_bold">文獻標志碼:B

B

0528?9017(2014)01?0018?02

文獻著錄格式:曾孝元,楊祥田,何賢彪,等.機插密度對單季雜交稻甬優12號產量的影響[J].浙江農業科學,2014(1):18-19.

2013?10?11

曾孝元(1964-),男,高級農藝師,從事糧油高產技術研究與推廣工作。