防治水稻秧田期灰飛虱的藥劑篩選試驗

劉延剛,陳香艷,王艷瑩,陳 軍,劉進謙,馬宗國,趙秀山,冷 鵬

(1.山東省臨沂市農業科學院,山東臨沂 276012;2.山東省農業廣播電視學校臨沂分校,山東臨沂 276000)

防治水稻秧田期灰飛虱的藥劑篩選試驗

劉延剛1,陳香艷1,王艷瑩2,陳 軍1,劉進謙1,馬宗國1,趙秀山1,冷 鵬1

(1.山東省臨沂市農業科學院,山東臨沂 276012;2.山東省農業廣播電視學校臨沂分校,山東臨沂 276000)

秧田藥劑防治1代灰飛虱成蟲是控制水稻黑條矮縮病的關鍵措施之一。通過不同藥劑處理,在秧田1代灰飛虱成蟲高峰期進行了田間試驗,結果表明,每667m2用50%拓勝可濕性粉劑25 g防治秧田灰飛虱不僅有較好的速效性,且持效期長,最終大田水稻黑條矮縮病發病率最低。

水稻秧田期;灰飛虱:黑條矮縮病;藥劑防效

灰飛虱Laodelphax striatelus Fallen是一種重要的傳毒害蟲,為害水稻并傳毒引起的黑條矮縮病,已成為水稻重要的病害之一,近年在臨沂市暴發流行,對水稻生產構成嚴重威脅。由于目前還沒有直接防治水稻黑條矮縮病的有效措施,主要通過防治傳毒媒介(灰飛虱)來實現,而秧田期正是灰飛虱集中傳毒為害的關鍵時期,因此防治秧田1代灰飛虱成蟲是控制水稻黑條矮縮病發生和發展的關鍵措施[1-2]。目前關于防治灰飛虱的農藥單劑種類雖然較多,但由于長期施用,使灰飛虱產生了較強的抗藥性,生產中的防治難度加大,特別是在藥劑的選擇上存在一定的局限性[3-4]。于2011年水稻灰飛虱大暴發且帶黑條矮縮病毒率特高的年份,選用多種新型制劑防治秧田期灰飛虱來降低黑條矮縮病的危害,以期篩選出防治水稻灰飛虱的對口高效藥劑[5],科學地指導灰飛虱和水稻黑條矮縮病的防治,為大面積推廣應用提供科學理論依據。

1 材料與方法

1.1 供試藥劑及來源

50%拓勝可濕性粉劑(10%吡蚜酮、40%異丙威,江蘇克勝集團股份有限公司);45%吡蚜·毒乳油(5%吡蟲啉、40%毒死蜱、增效助劑,佛山市盈輝作物科學有限公司);25%吡蚜·噻嗪酮懸浮劑(22.5%吡蚜酮、2.5%噻嗪酮,江蘇安邦電化有限公司);80%倍利水分散粒劑(20%烯啶蟲胺、60%吡蚜酮,北京燕化永樂農藥有限公司);25%吡蚜酮可濕性粉劑(東臺市東南農藥化工有限公司);40%新農寶乳油(40%毒死蜱,浙江新農化工股份有限公司)。

1.2 試驗地基本情況

試驗于2011年在臨沂市水稻研究所試驗田內進行,地勢平坦,土質為沙姜黑粘土,中上肥水,秧田四周為小麥田,大田前茬為小麥。供試水稻品種為常規粳稻品種臨稻16號,5月10號播種(旱育秧),6月25日手工移栽,行株距為25 cm× 11 cm,肥水管理與大田一致。

1.3 試驗設計

試驗共設7個處理:A1,50%拓勝,25 g(667 m2用量,下同);A2,45%吡蚜·毒25 g;A3,25%吡蚜·噻嗪酮25 mL;A4,80%倍利10 g;A5,25%吡蚜酮30 g;A6,40%新農寶75 g;A7為清水對照(CK)。秧田不設重復,移栽大田后相應設立3次重復,小區面積60 m2,隨機區組排列。

1.4 施藥時間、次數和方法

分別于6月11日1代灰飛虱成蟲高峰期(當地小麥6月10日收割)、6月23日(移栽前2 d)各用藥1次,以上藥劑每667 m2對水50 kg,采用衛士?16型背負式手動噴霧器均勻噴霧。施藥前田間灌水深4 cm,施藥后讓其自然落干。

1.5 試驗調查

1.5.1 灰飛虱防治效果調查

第1次用藥前1 d調查蟲口基數,藥后1,5,10 d調查各處理灰飛虱成蟲殘留量,調查于早晨露水未干前進行,采用5點取樣法,每點0.11 m2,計算蟲口減退率和校正防效。

1.5.2 對黑條矮縮病的控制效果

移栽活棵后各處理定點100穴,每3 d調查1次,調查記錄對照處理黑條矮縮病病穴數,系統掌握田間黑條矮縮病顯癥規律,達顯癥高峰后,分別調查各處理黑條矮縮病病株數,計算病株率及病害控制效果。

2 結果與分析

2.1 對灰飛虱的防治效果

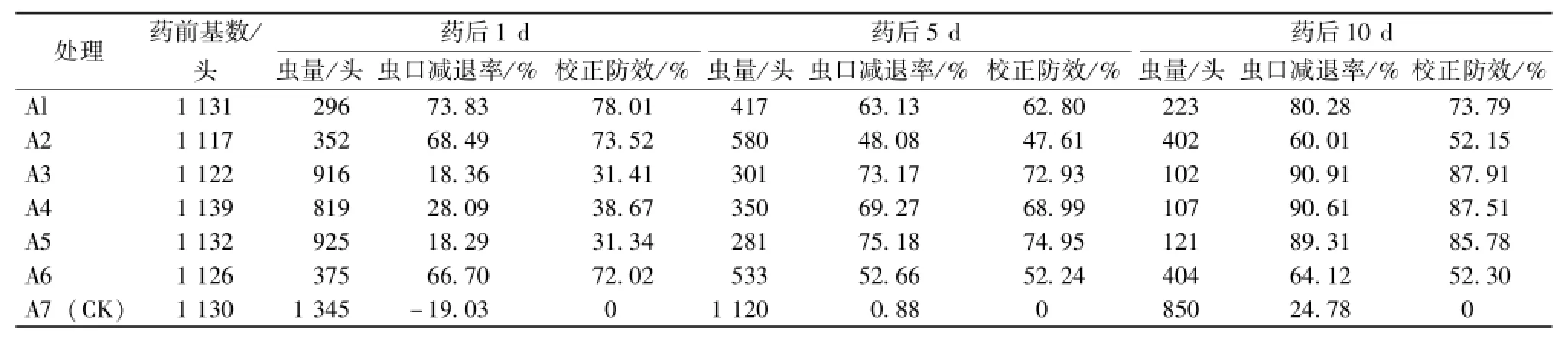

灰飛虱遷飛規律:出苗后灰飛虱迅速向秧田遷入,并且遷入量不斷加大,6月10日遷入量達高峰期。由表1可知,據藥后調查,對灰飛虱成蟲觸殺防治速效性較好的藥劑依次為50%拓勝、45%吡蚜·毒、40%新農寶,藥后1 d防效分別達78.01%,73.52%,72.02%;對灰飛虱成蟲持效性較好的藥劑依次為50%拓勝、25%吡蚜·噻嗪酮、80%倍利、25%吡蚜酮,藥后10 d防效分別達73.79%,87.91%,87.51%和85.78%。

2.2 對水稻黑條矮縮病的控制效果

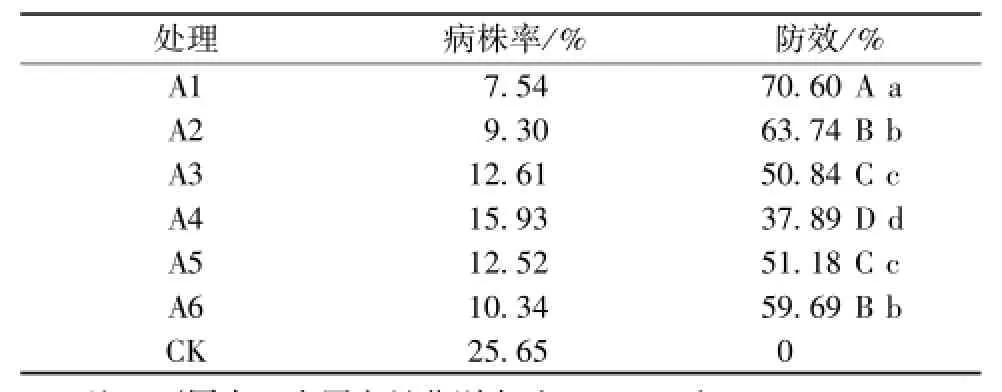

移栽后田間病株于7月15日(分蘗高峰期)達最高,7月16日調查各處理田間黑條矮縮病病株數(表2),秧田期防治灰飛虱能有效降低黑條矮縮病發生率,對照黑條矮縮病病株率高達25.65%,顯著高于其他各處理;處理A1控制效果最好,為70.60%,與其他各處理存在顯著差異;處理A2和A6對黑條矮縮病的控制效果次之,分別為63.74%和59.69%;處理A4對黑條矮縮病控制效果最差,僅為37.89%。

表1 不同藥劑對秧田期灰飛虱的防治效果

表2 秧田期防治灰飛虱對大田黑條矮縮病的影響

3 小結與討論

臨沂市小麥成熟收割在6月10日左右,1代灰飛虱成蟲會大量向水稻秧田遷飛,故選擇防治秧田灰飛虱成蟲藥劑時,既要有很好的速效性,還應有一定的持效性。試驗結果表明,秧田期藥劑防治灰飛虱能有效降低大田黑條矮縮病的發生,其中每667 m2用50%拓勝25 g防治秧田灰飛虱不僅有較好的速效性,且持效期長,最終大田水稻黑條矮縮病發病率最低。因此,可作為秧田防治灰飛虱控制黑條矮縮病的首選藥劑,在生產上大面積推廣應用。

近年來1代灰飛虱蟲量特別大,帶毒率也較高,防治工作難度加大,特別是秧田灰飛虱傳毒早而快,要求藥劑既要擊倒快,又要持效期盡可能長,才能達到較好的控蟲斷毒防病目的。由于秧田期不斷有蟲源遷入,僅僅靠1~2次防治,很難控制以成蟲為主的秧田灰飛虱量,在生產上應加強蟲情調查,蟲量大時應連續防治,必要時進行全程藥控。

[1] 林凌偉,董國塑,汪恩國,等.水稻黑條矮縮病傳毒昆蟲的防治實踐與研究[J].昆蟲知識,2001,38(6):426-428.

[2] 劉延剛,顏瑩潔,張春艷,等.水稻黑條矮縮病的發病原因及綜合治理對策[J].山東農業科學,2012,44(1):95-98.

[3] 侯再芬,謝啟強,邵先強,等.10%吡蟲啉·噻嗪酮乳油防治稻飛虱的藥效試驗[J].山地農業生物學報,2007,26(5):409-413.

[4] 林友偉,張曉梅,沈晉良.亞洲稻區灰飛虱抗藥性研究進展[J].昆蟲知識,2005,42(1):28-30.

[5] 王華弟,朱金良,朱黎明,等.水稻灰飛虱藥劑防治試驗研究與推廣應用[J].中國稻米,2007,13(3):59-60.

(責任編輯:張瑞麟)

S 435.112 < class="emphasis_bold">文獻標志碼:B

B

0528?9017(2014)01?0080?02

文獻著錄格式:劉延剛,陳香艷,王艷瑩,等.防治水稻秧田期灰飛虱的藥劑篩選試驗[J].浙江農業科學,2014(1):80-81.

2013?09?20

臨沂市農業科學院院長基金項目

劉延剛(1977-),男,山東沂南人,農藝師,從事水稻遺傳育種及功能稻米的研究與利用工作。E?mail:Ygliuld@163.com。