不同水肥綜合調控模式對早、晚稻產量的影響

時 紅,才 碩,許亞群,崔遠來,劉方平,曠宗夏,趙樹君,楊文祥,謝文韜

(1.武漢大學水利水電學院,湖北武漢 430070;2.江西省灌溉試驗中心站,江西南昌 330201)

不同水肥綜合調控模式對早、晚稻產量的影響

時 紅1,才 碩2,許亞群2,崔遠來1,劉方平2,曠宗夏2,趙樹君1,楊文祥2,謝文韜2

(1.武漢大學水利水電學院,湖北武漢 430070;2.江西省灌溉試驗中心站,江西南昌 330201)

采用田間試驗方法,研究鄱陽湖流域農民普通采用的種植模式和綜合調控模式對雙季早、晚稻產量的影響。結果表明,水肥調控模式對水稻產量有一定的影響,早、晚稻表現一致,間歇灌溉+氮肥用量180 kg·hm-2+氮肥施肥方式為基肥∶蘗肥∶穗肥為5∶3∶2的綜合調控模式的產量最高,比鄱陽湖流域農民目前實際采用的種植模式淹水灌溉+氮肥用量為180kg·hm-2+氮肥施肥方式為基肥∶蘗肥5∶5的產量,早稻增產7.86%,晚稻增產6.63%,平均增產7.25%。

不同水肥調控模式;雙季稻;產量

水稻是江西省乃至全國最重要的糧食作物之一,全國水稻產量約占糧食作物總產量的40%,稻田面積約占全國糧食作物總面積的28%[1]。水稻是江西省乃至全國發展“高產、優質、高效”農業的重要組成部分。20年來,我國各地提出的水稻節水灌溉技術逐步成熟并進行了大面積推廣,水稻節水機理也逐步清晰,在節水灌溉對水稻生長發育及生態環境的影響方面的研究取得了許多成果[2]。李榮剛等[3]研究表明,和常規灌溉相比較,相同施氮條件下采用節水灌溉時稻谷增產4.1%,氮肥當季利用率提高3.0%,氮素滲漏量下降8.9 kg·hm-2。Belder等[4]在中國和菲律賓開展了不同水肥對不同水稻品種最終產量及水肥利用率影響的試驗研究,得出間歇灌溉比淹灌增產4%~6%,施用氮肥比不施用氮肥能顯著提高水分生產率的結論。

近年來,我國及亞洲部分國家提出許多水稻節水灌溉技術,并得到推廣應用。單純從水利的角度研究水稻節水的較多,而對節水灌溉條件下耕作措施是否應當改變、如何改變等研究較少。在水分條件改變后,如何高效利用肥料增加產量、水肥如何交互作用等,這些問題都有待研究探討。本試驗對水肥綜合調控模式與鄱陽湖流域農民常用的種植模式進行比較分析,為鄱陽湖流域農民增產增收提供理論與應用依據。現將有關結果報道如下。

1 材料與方法

1.1 材料

試驗在江西省鄱陽湖流域贛撫平原灌區灌溉試驗中心站試驗場進行。試驗田坐落在南昌縣向塘鎮高田村,地理坐標116°00′E,28°26′N,海拔22.60 m,距南昌市中心30km,離南昌縣城10km,屬亞熱帶季風氣候,多年平均氣溫為17.7℃,降雨量為1685.2mm,蒸發量(E601型)943mm、日照時數1575.5h。

早稻供試品種陸兩優996,晚稻供試品種天優華占。早稻于3月22日播種,4月21日移栽,每穴3苗,株行距為13.3cm×23.3cm;晚稻于6月21日播種,7月19日移栽,每穴2苗,株行距為13.3cm×26.6cm。

1.2 處理設計

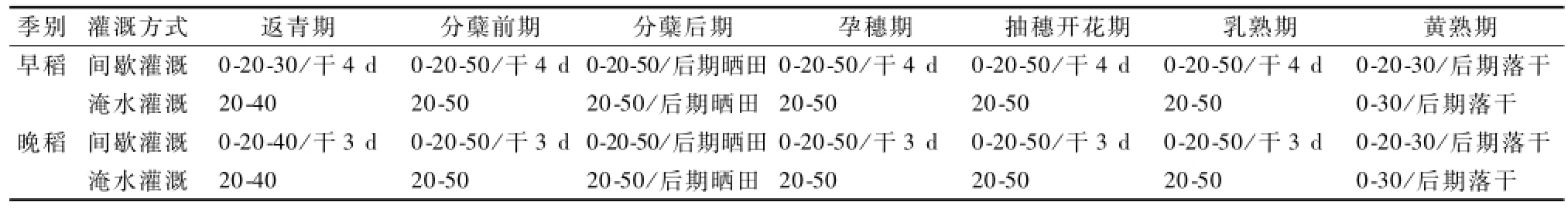

試驗設灌溉方式(W),施肥水平(N),施肥方式(F)3個因素,每因素各2個水平,共8個處理組合。灌溉方式W0為淹水灌溉,即鄱陽湖流域農民普遍采用的灌溉方式,W1為間歇灌溉,水稻各生育時期的灌溉方式及水層如表1。施肥水平N1施純氮135kg·hm-2,N2施純氮180kg· hm-2。施肥方式F1為基肥(50%)+分蘗肥(50%),即鄱陽湖流域農民普遍采用的施肥方式, F2為基肥(50%)+分蘗肥(30%)+拔節肥(20%)。

小區面積75m2,重復3次,隨機排列。小區采用水泥田埂,保證每個小區能灌、能排,地下水位適中。

表1 間歇灌溉與淹水灌溉水層控制標準

各處理磷、鉀肥施用標準相同。磷肥為鈣鎂磷肥,施用數量為P2O567.5kg·hm-2,全部作基肥。鉀肥為氯化鉀,施用數量為K2O150kg· hm-2,按基肥∶穗肥9∶11比例施用。基肥在整田時施入,分蘗肥在移栽后10d拌除草劑施入,拔節肥在拔節孕穗期(插秧后40d左右)施入。

1.3 測定項目及方法

收割時每個小區取2m×3m測產,且各小區單收、單打驗產。

采用Excel2013軟件進行數據分析,并采用DPS軟件進行方差顯著性水平分析。

2 結果與分析

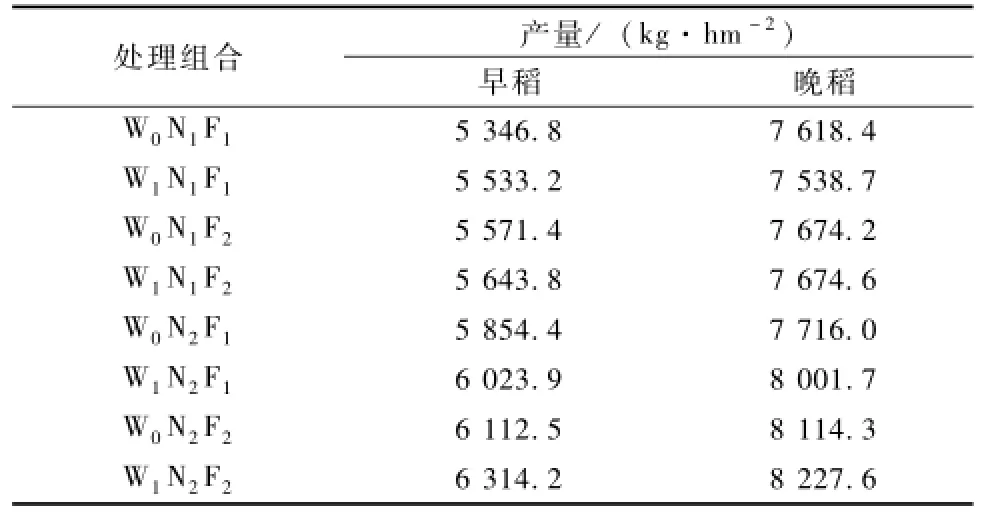

表2表明,不同水肥處理組合對早、晚稻產量的影響規律一致,早、晚稻產量均為W1N2F2>W0N2F2>W1N2F1>W0N2F1。早稻W1F2N2水肥綜合調控模式處理組合比鄱陽湖流域農民目前實際采用的模式W0N2F1產量高459.8kg·hm-2,增產7.86%。晚稻W1F2N2處理組合比農民模式W0N2F1產量高511.6kg·hm-2,增產6.63%。

表2 不同水肥調控處理對早、晚稻產量的影響

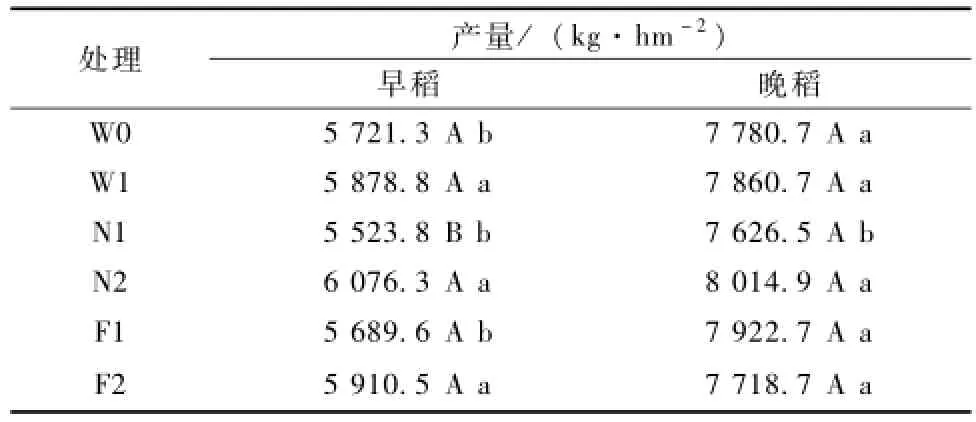

表3顯示,不同灌溉模式對早、晚稻的影響不同。早稻間歇灌溉(W1)處理的平均產量比淹水灌溉(W0)處理的增產2.75%,差異達顯著水平,而晚稻W1比W0只增產1.03%,差異未達顯著水平。不同施肥量下,隨著施氮量的增加,產量增加。其中,早稻N2處理的平均產量比N1處理的增產10.00%,差異達極顯著水平;晚稻增產5.09%,差異達顯著水平。不同追肥次數對早、晚稻產量影響不同。其中,早稻F2處理的平均產量比F1處理的增產3.88%,差異達顯著水平,而晚稻F1與F2處理之間差異未達顯著水平。

表3 不同水肥調控處理早、晚稻產量及顯著性分析

3 小結與討論

試驗結果表明,不同水肥調控處理對水稻產量有一定的影響,早、晚稻規律一致,以復合肥為氮素來源,間歇灌溉+氮肥用量為180kg·hm-2+氮肥施肥方式為基肥∶蘗肥∶穗肥5∶3∶2的處理效果最優,比鄱陽湖流域農民目前實際采用的種植模式淹水灌溉+氮肥用量為180kg·hm-2+氮肥施肥方式為基肥∶蘗肥5∶5的產量高,早稻增產7.86%,晚稻增產6.63%,平均增產7.25%。

不同灌溉模式與不同追肥次數對早、晚稻的影響一致。兩者對早稻的影響達顯著水平,而對晚稻的影響不大。適宜的氮肥運籌可以增加水稻的產量[5],不同施肥量對早稻產量的影響達極顯著水平,對晚稻的影響達顯著水平。

[1] 中國農業年鑒編委會.中國農業年鑒2000年[M].北京:中國農業出版社,2001:264.

[2] 賈宏偉,李小梅.水稻節水灌溉研究的幾個問題[G]//中國農業工程學會.現代節水高效農業與生態灌區建設.昆明:云南農業大學出版社,2010:851-853.

[3] 李榮剛,夏源陵,吳安之.太湖地區水稻節水灌溉與氮素淋失[J].河海大學學報,2001,29(2):21-25.

[4] BelderP,SpiertzJHJ,BoumanBAM,etal.Nitrogeneconomy andwaterproductivityoflowlandriceunderwater-savingirrigation.[J].FieldCropsResearch,2005,93:169-185.

[5] 潘圣剛,黃勝奇,曹湊貴,等.氮肥運籌對稻田田面水氮素動態變化及氮素吸收利用效率影響[J].農業環境科學學報,2010,29(5):1000-1005.

(責任編輯:張才德)

S511

B

0528-9017(2014)02-0172-02

文獻著錄格式:時紅,才碩,許亞群,等.不同水肥綜合調控模式對早、晚稻產量的影響[J].浙江農業科學,2014(2):172-174.

2013-10-18

水利部公益行業科研專項經費項目(201101040);江西省水利廳科技項目(KT201013);江西省水利廳科技項目(KT201116)

時 紅(1984-),女,江西九江人,助理工程師,碩士,主要從事農業高效節水與面源污染防治的研究工作。E-mail:8659979@163.com。

才 碩。E-mail:caishuo0911@163.com。