淺談我國古代的文書檔案工作

李蓉

中國古代檔案工作與世界其他國家相比,在總體上是比較發達的,內容也很豐富。其從檔案的收集到整理,從保管到利用,都有一套完整的體系。

一、遠古和上古時期的檔案工作

在我國遠古歷史中,流傳著燧人氏鉆木取火,伏羲氏結網捕魚,神農氏種植五谷等傳說。歷經結繩記事、刻契記事、圖畫記事等原始記事,歷經語言記錄符號——文字的產生,檔案工作從無到有,從簡單到復雜,見證了文明的進步,也見證了封建王朝的興衰更替。檔案最終成為人類社會及時代的記錄。

我國最早的檔案工作可追溯到堯、舜、禹時期。商代是我國有文字可考歷史的開端。殷商時期,統治者事無巨細都要求神問卜一下,其方法就是讓占卜師將龜甲、獸骨之類的器物放在火上燒烤,然后觀其裂紋,進行解釋。占卜結果被刻記在龜甲、獸骨等上面,以便保存和利用。這樣形成的文字記錄即是今天所稱的甲骨檔案。周學恒在《中國檔案事業史》一書里認為,商代的史官是巫史,檔案工作服務于巫這種宗教職能,宗教職能是構成奴隸制國家機器的重要組成部分,不管民事、政事和軍事,都要涂上“神事”的色彩,當時有知識的史官便充當了溝通天地的半神半人角色。他們用自己專門的知識和經驗,解釋天道,占卜人事,指導社會,慰藉人生。商代甲骨卜辭中的“貞人”即為當時巫史的一種。而“貞人”占卜記事的卜辭,即為當時的檔案工作。周學恒先生指出,這是我國古代檔案工作的最早記錄,也是我國檔案工作的起源。[1]商代的甲骨檔案包括:占卜刻辭、卜事刻辭、記事刻辭、表卜刻辭等四類,是我國現存最早、較系統的官府文書。

到了西周時期,我國檔案工作比商朝有了進一步發展。西周統治者較之商代更加重視檔案的收集工作,出現了中央政府正規的檔案機構——天府。保管文書檔案的正本,負責管理天府的史官稱“守藏史”,而文書檔案的副本則由秘書機構“太史寮”主管。“太史寮”是以太史為首,與其下屬官員組成的官署機構,主要掌管起草文書、記載史事、保管國家典籍、策命諸侯卿大夫及其它事務。當時除了有專門的檔案機構,還有比較細化的掌管王朝內外檔案的組織人員:卿大夫、小史、內史、御史和外史。

此外,西周的史官記注制度,是我國古代歷史記載方面領先于世界的一種管理制度。金文檔案也在這一時期出現。古人稱銅為金,故后世人把鑄刻在青銅器上的銘文稱為“金文”。金文是王和奴隸主貴族的重要記事檔案,是保存于宗族或宗廟的重要歷史記錄,記載著這一時期統治階級的重大事件,如冊命、賞賜、志功、征戰、訴訟等,具有明顯的史記性質,故其被今人稱之為金文檔案。金文檔案又是繼商代甲骨檔案之后又一珍貴的歷史檔案。與甲骨、金文并存的還有簡冊檔案。

到春秋戰國時期,各國都十分重視檔案的收集管理工作,設立了專門管理檔案的官員。戰國時期各諸侯國管理檔案的官員名稱不一:趙國稱御史,齊國稱掌書,秦國稱尚書。代表當時政治經濟軍事的文書檔案無論從內容到形式都有了較大發展。許多國家都明文規定:凡本國頒發的策令、各國間的往來文書、以及本國和他國各項政治活動的記錄(主要種類有刑書、計書、上書、盟書、璽書、遺書、符、節、檄文、券等)都要收集起來,交史官保管。另外,文書檔案工作逐漸由傳統史官中分離出來,由專門的官員掌管文書檔案。這表明了社會的進步與發展,奴隸社會正向封建社會轉化。

秦朝統一天下后,秦朝中央設三公、九卿,九卿少府中的尚書是專管文書檔案的官吏。其文書檔案管理工作得以迅速發展完善。在秦統一六國的過程中,對各國的地圖及繪制的各國宮寶圖都視為重要檔案,進行了廣泛收集,并設專門史官保管。秦朝以法治國,因此,更加重視對法律檔案的收集。主要表現在,對法律檔案有如下規定:凡吏民對法令的查詢及法官的解釋,都要收集起來,并寫在竹簡上,入柜封印,妥善保存。秦在統一文字的基礎上,制定了不少檔案管理規章和行政法規,從而大大促進了古代文書檔案工作的進程。

西漢御史府是中央政府主管文書檔案的重要機構,御史中丞主管宮中蘭臺圖籍秘書。具體“掌圖籍秘書”的官吏,稱蘭臺令史,東漢班固就曾出任蘭臺令史,奉詔修史。蘭臺在當時保管包括漢代歷朝皇帝的制、詔、臣僚的奏疏,國家頒發的律令、各類輿圖和州郡上交的計簿等。早在楚漢相爭之時,劉邦和蕭何就很重視秦王朝的檔案典籍。《史記·蕭相國世家》記載,劉邦至秦首都咸陽,“諸將皆爭金帛之府分之,(蕭)何獨先入收秦丞相、御史律令、圖書藏之”。東漢時尚書臺則成為主管文書檔案的中樞機構,檔案由尚書主管。兩漢時期,公務、文書的種類和用途增加許多,在文書處理方面,逐步形成了從中央到地方一整套文書工作制度,保證了文書檔案的順利傳遞,促進了這一時期文化的高度發展和繁榮。司馬遷的《史記》和東漢班固的《漢書》這兩部我國古代的名著,編修時都大量地運用了檔案史料。在唐宋之前,由于印刷沒有得到廣泛應用,當時檔案和珍貴圖書是不加區別的。天府、蘭臺等機構既是中央檔案館,也是皇家的圖書館。

二、中古時期的檔案工作

魏晉南北朝時期,社會動蕩不安,政權更替頻繁。中央政府逐漸形成三省制,并于中書、門下、尚書三省外另設“秘書省”,主要管理歷朝檔案和本朝檔案。曹操也很重視對檔案的收集。在魏國建立前,曹操手下的謀臣袁渙就協助他收集了呂布的一些檔案材料。之后,袁渙又建議他,要向漢初那樣“大收篇籍,明先圣之教”[2]。再如西晉,雖然它維持統一局面很短暫,但在它滅吳時,卻很重視對吳國檔案的收集。在太康二年(公元281年),晉武帝下令收集魏王墓中的殘簡,并存入秘府。還有南朝的梁元帝,重視檔案的收集,在他在位的三年間(公元552—554年),王朝秘府就收集各種檔案6.7萬多卷。然而。由于長期的社會動亂,大量的檔案典籍又受到很大的破壞。令人欣慰的是,隨著造紙術的發展,以及筆、墨等書寫材料的改進,不僅促進了我國書法和文具制造工藝的提升,而且為文書檔案工作的發展提供了良好的物質技術條件,因而檔案工作得到進一步提高和發展。

隋唐時期,不但重視對前朝政治、軍事等檔案的收集,而且也非常重視對地圖、戶籍等檔案的收集。隋朝在秘書省內設立了“史館”,是專門的檔案機構。公元605—617年,隋王朝“普詔天下諸郡,條其風俗物產地圖,上于尚書”[3]。唐代更進一步明文規定各國各州、府每三年一造地圖(后改為五年),連同戶籍一起上送尚書省兵部職方司。endprint

唐朝是我國封建社會的鼎盛時期。唐太宗及丞相房玄齡十分重視檔案典籍的收集,并利用它們來編史修志,成就斐然。如貞觀十年五史俱成,貞觀二十年成《晉書》,后又修《五代史志》等。一部二十四史,就有八部在貞觀年間編成。同時,唐朝出現了專門保管人事檔案的機構——甲庫。甲庫有著嚴密的保管制度,并已形成相當的規模。

唐代是我國文書檔案工作制度健全時期,又是我國文書和檔案工作明確分工時期。唐還首創了公文改錯制度——貼黃制度。唐代的敕書是用黃紙書寫的,詔敕有所更改時,亦用黃紙貼在上面,稱為貼黃。唐代還確立了文書檔案“中書出令、門下審議、尚書執行”的三省分權運行體制。三省分權制度,保證了文書運行的認真準確,有效維護了國家機器的正常運轉。至隋唐,文檔官吏進一步專職化,最終形成等級森嚴的官吏制度。而作為文書檔案人員的“令吏”,則地位不高。唐代武則天時,曾明文規定,令吏出身者官不得過三品。隨著國家機構的不斷完善,文書檔案的各種規章制度已發展得比較完善,從撰擬、令簽、分揀到銷毀、保密、傳遞等過程都制定了較詳細的規定。貞觀三年(公元629年),唐太宗組史館,設館官修史書,通過修史編志,達到鞏固政權之目的。他深明“以史為鑒”“以古為鏡,可以知興替”的道理。這種設置史館官修史書的制度,一直延續到清朝、民國。

三、近古時期的檔案工作

宋朝從中央政府各部門到各地方官府,普遍設置了專門保管檔案的“架閣庫”,其主管官員稱為“官勾”,檔案人員稱為“守當官”“勾當官”。宋代許多時期都政治腐化,官僚腐敗墮落,一切政事“以例從事”,“例”即所謂檔案。宋代文書檔案人員,盡管職位不高,但作用卻比較重要。宋朝建立了專門用于保管皇帝詔令、譜系、典籍、詩文等檔案的帝王檔案庫。兩宋時期共建了十一座帝王檔案庫,分別收藏各朝皇帝檔案。而“架閣庫”的設置,不僅是檔案裝具的變革,也成為各級官府專門保存文書檔案的機構。與此同時還建立了一整套檔案管理制度。其時是中國檔案史上的重大變革期。宋朝的檔案收集范圍很廣,據《慶元條發事類》記載,諸路、州縣等地方官署的各種冊籍以及王朝中央六部現成的檔案文書除“置冊編寫”,連粘元(原)本架閣庫外,都要按期逐級上送;還規定,王朝中央六部的檔案,在部保存二年后送架閣金耀門文書庫收藏。宋朝的文書檔案形成的制度,比以前各朝更進了一步。

元朝建立后,也很重視對檔案典籍的收集。據《元史·張柔傳》載,元將張柔攻下金汴京后,“于金帛一無所取,獨入史館取金實錄和秘府圖書”。公元1276年元軍攻入臨安,元朝統治者對宋王朝的秘府圖書、太常寺祭器、天文地理圖冊、宗正寺譜牒、以及各種典章文字、戶口版籍等更是“盡仰收檢”。元朝的檔案管理繼承了宋朝的“架閣庫”制度。

明清時期的文書工作制度日趨健全。明王朝建立前,朱元璋多次明令部下收集敵方各種檔案,并鼓勵敵將攜帶檔案投誠。在這一政策影響下,公元1366年,元淮安守將梅恩祖將該城的檔案典籍獻出。明軍攻入元大都,朱元璋特下詔,命令明軍將領徐達等入城后,把元朝的秘書監、國子監、太史院典籍以及天文儀像、地理戶口版籍、應用典故文字,一并收集起來。明王朝的這一政策,使其建立之初就收集到大批檔案材料。洪武初年又建立了收貯全國重要經濟檔案“賦役黃冊”的后湖黃冊庫。為了利于黃冊的長期保存,朝廷對冊籍的用紙、裝訂、裱糊使用的材料,以及冊籍的寬窄尺寸、貯冊架閣的制造都有嚴格的要求。黃冊庫沿襲前朝按朝(年)、地區排列、貯藏的管理方法,并有周密的防衛措施,形成了一套較嚴密的管理制度。另一皇家檔案庫的代表——皇史宬,建于明嘉靖十三年(公元1534年)。這是我國現存最大的古代國家檔案館,全部磚石結構,堅固耐用,又被稱為“石室”。墻身足有五六米厚,臺基高達兩米,具有防火、保溫、防潮、防蟲鼠的功能,利于檔案的永久保存。據不完全統計,明代有名可考的黃冊架閣庫就有300多處。這樣規模巨大的檔案收藏機構是空前的。明王朝還在全國一些重要城市分別設置皇家檔案庫,其建造區域廣,庫房規模大,管理制度嚴格,表現出這一時期檔案管理水平的空前提高。

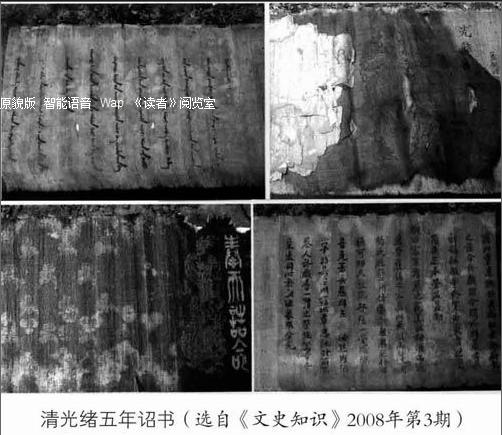

清政府設“清檔房”,管理文書檔案的人員稱“書吏”。清朝的檔案,絕大部分為政府公文,設立了按文種、分問題的整理制度、編目登記制度、檔案匯抄制度、一案一卷的立卷制度。清王朝初期,順治帝對降清之明吏一概錄用,對文書檔案的上繳、匯抄、繕修、保管以及檔案工作吏員的任用、獎懲等各方面作出了詳盡的規定,檔案工作不論中央還是地方署衙均在原有的基礎上得到發展。例如:變明的皇史宬為清的御用檔案庫,沿襲元明時期的“照刷文件制”,同時又開創了許多前所未有的檔案工作制度。雍正元年(1723年),雍正帝令將朱批奏折“封固”回繳,不得抄寫隱匿,否則從重治罪;還開創了嚴格稽查文件的按月匯報辦案情況制度。同年,雍正帝令建軍機房(后稱軍機處)。軍機處凌駕于內閣和六部之上,規定這里的檔案要定期修繕,并訂有“清檔”匯抄清查制度。每次清查都要統計種目、編制清冊,要將折片數目、檔冊篇頁一一記載清楚。雍正朝在檔案工作上的一系列改革舉措,大大促進了文書檔案工作的開展,使文書檔案工作得到完善和提高。

我國歷代統治者都十分重視檔案的收集、保管工作。特別是秦、唐、宋、明清時期將文書檔案方面有關規定列入封建法典中,在檔案的保管和檔案的保護方面起著重要的作用。我國古代的檔案管理對當時國家政權鞏固,對文化學術的發展、繁榮起到積極的作用。

注釋:

[1]參見周學恒主編《中國檔案事業史》,中國人民大學出版社,1993年版。

[2]《三國志》卷十一《魏書·袁渙傳》。

[3]《隋書》卷三十三《經籍志二》。endprint