沙棘林退化對土壤性質及水土流失的影響

謝立亞,舒喬生

(1.重慶水利電力職業技術學院,重慶 永川402160;2.遼寧省水土保持研究所,遼寧 朝陽122000)

植被作為重要的生態因子,是控制水土流失,改善生態環境的有效措施,在自然生態環境中占有極其重要的地位[1]。沙棘(Hippophae rhamnoides)為胡頹子科落葉性灌木,耐旱,抗風沙,廣泛用于水土保持林建設;同時它在預防和治療心腦血管疾病、惡性腫瘤、糖尿病等疾病方面均具有不可替代的作用。

自20世紀50年代末開始,遼寧省西部的建平縣引種沙棘,80年代大力開展沙棘林營造工作,現有人工沙棘林面積達6.67×104hm2,占全國人工沙棘林面積的12%,因此該縣擁有全國乃至亞洲最大的人工沙棘林[2]。大面積人工沙棘林在保持水土、改善生態環境、促進經濟發展等方面都起到了積極的作用。然而近年來,該區域人工沙棘林出現大面積死亡的現象,據統計死亡面積近3.90×104hm2(死亡率達58.5%)[2-3]。沙棘林大面積死亡破壞了生態環境,制約了該縣的經濟發展,同時也對沙棘在荒漠化防治應用方面提出了新的挑戰[4]。

關于沙棘林大面積死亡的原因,有些學者[4-5]對其進行了深入分析,認為主要有老化自然死亡、過度干旱、病蟲害、經營管理不善(如過牧)等原因,并提出了防治對策。然而關于沙棘林死亡引起土壤性質和水土流失變化的研究報道較少。本項研究采用時空替代法[6-8],通過樣地測試,分析沙棘林的死亡程度對土壤理化性質和水土流失的影響。

1 材料與方法

1.1 試點選擇

試點位于遼寧省建平縣建平鎮胡家店村紅金臺小流域,土壤為黃土母質發育的褐土,水土保持樹種主要有沙棘、榆樹、油松(Pinus tabulaeformis)、檸條(Caragana korshinskii)等,屬遼西低丘區的典型小流域,該流域沙棘林有20a以上的林齡,目前出現逐步死亡的現象,取而代之是榆樹的入侵,表現出與演替相近似的特征。

1.2 研究方法

1.2.1 標準地劃分 根據植被演替研究的通用方法—“時空替代法”[6-8],在空間上選擇純沙棘林期(未死亡,F1);榆樹入侵期(沙棘死亡率16.86%,F2);榆樹發展期(沙棘死亡率51.74%,F3);榆樹優勢期(沙棘死亡率71.51%,F4);純榆樹林期(沙棘死亡率95.35%,F5)5個標準地,設3次重復,分別作為沙棘退化的5個階段,標準地尺寸為20m×20m,各標準地平均坡度為7°,死亡的沙棘均被搬運移出。各標準地活立木數量見表1。

1.2.2 土壤理化性質測定 對每個樣地采用5點法分層(0—20,20—40,40—60cm)進行土壤取樣,測定土壤機械組成、容重、有機質含量等理化性質。機械組成采用吸管法、容重采用環刀法、有機質和全氮(TN)含量分別用重鉻酸鉀氧化和半微量凱氏法測定。

表1 各標準地活立木數量

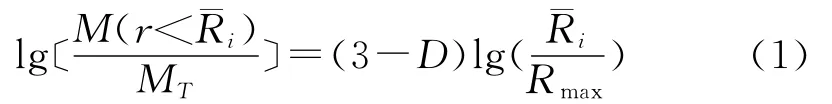

土壤顆粒分形維數(D)的計算方法,采用黃冠華等[9]推導的數學模型:

式中:MT——全部土壤顆粒的總質量(g);M(r<——粒徑r小于某一給定平均粒徑的土壤顆粒質量(g);——土壤機械組成中兩篩分粒徑Ri和Ri+1的算術平均值(mm);Rmax——土壤最大顆粒粒徑(mm);D——土壤顆粒分形維數。

1.2.3 水土流失量測試 在每個標準地中建立4m×2m的簡易移動式水土流失徑流場,徑流場采用PVC塑料板制成,下邊由集流槽與集流桶相接,其余3邊為厚4mm,高200mm的塑料板,試驗時將其插入地中,以阻擋區內外徑流的交換。采用人工模擬降雨機進行降雨,雨強分別選定為1.0,1.5,2.0mm/min,每次降雨時間為30min,每個雨強重復3次,總降雨量接近該區域的年侵蝕性降雨量,降雨開始后記錄產流時間和產流量,每隔3min取1次水樣,過濾后用烘干法稱取土樣測定泥沙量,用以確定土壤侵蝕量。

2 結果與分析

2.1 土壤理化性質

對每個樣地所取的土樣進行土壤機械組成、容重、有機碳、全氮等理化性質測定,分析沙棘死亡對土壤性質的影響,測定結果見表2。

從表2可看出,對于每一個樣地,隨著土層深度的增加,土壤有機碳和全氮含量總體上都呈減少的趨勢,容重隨深度增加而增大(p<0.05),這主要是由于林木枯枝落葉層的多年積累,表層土壤的有機質含量較高,從而土壤容重較小。盡管土壤機械組成隨深度并無明顯變化規律,但上層的土壤分形維(D)大于下層,表明沙棘對表層土壤質地有改善作用,隨著深度增加,對質地改善的作用變小。

對于不同樣地之間比較,隨著沙棘死亡的升高,土壤容重總體上出現逐步增大的趨勢、有機碳和全氮含量則逐步降低。與純沙棘林相比,其他樣地的土壤容重增加1.40%~7.31%(榆樹發展期則出現降低現象),有機碳含量和全氮含量分別降低7.81%~21.89%和9.33%~27.65%。

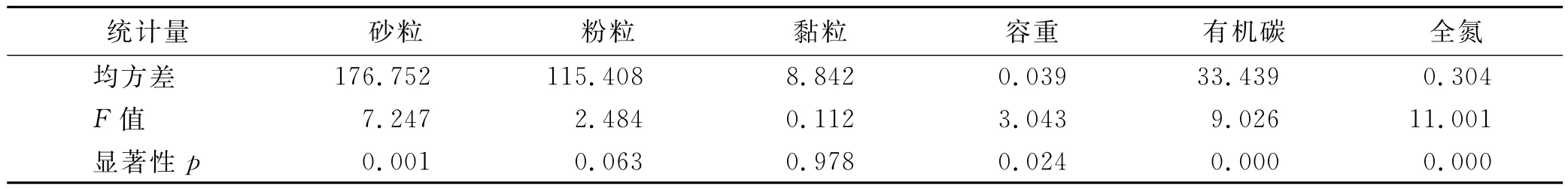

方差分析結果(表3)表明,除粉粒和黏粒含量外,砂粒含量、容重、有機碳和全氮含量的差異性總體上達到顯著水平(p<0.05),初步表明沙棘死亡率對土壤性質具有較為顯著的影響。隨著沙棘死亡率的增加,表層土壤的分形維逐步下降,雖然純榆樹林與純沙棘林之間的差異達到顯著水平,但總體上差異不顯著;分析過程表明,對不同深度的分形維進行平均和方差分析無實質意義,即林木死亡對土壤質地的影響主要局限于表層,因此表3中未列出分形維數的方差比較結果。

表3 不同樣地土壤理化性質的方差分析結果

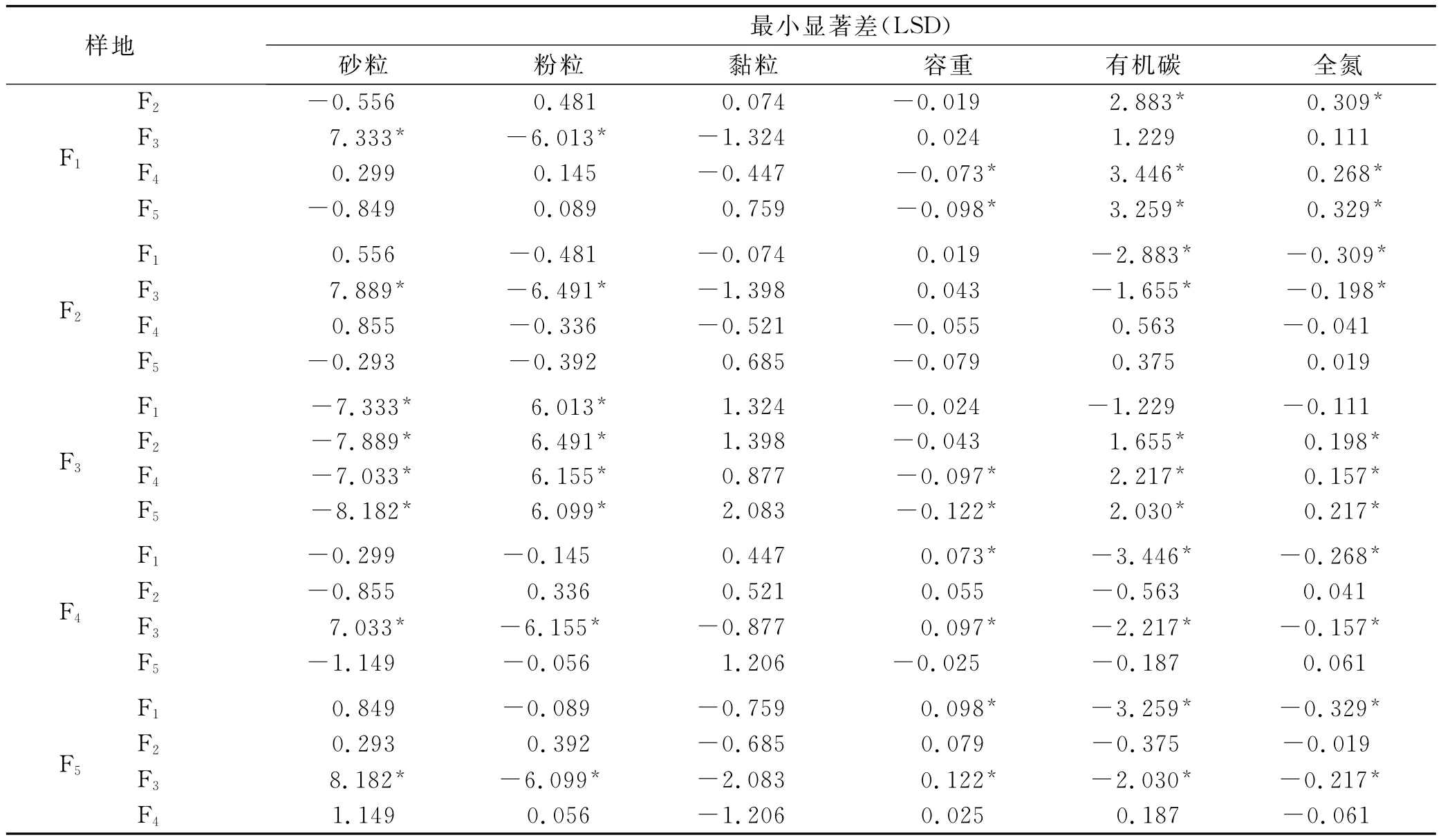

通過進一步多重比較分析(表4)可看出,純沙棘林與榆樹發展期的土壤容重較小,有機碳、全氮含量較高,它們與榆樹優勢期、純榆樹林之間的差異顯著,表明隨著沙棘死亡率的升高,土壤結構產生破壞,并且土壤養分含量也逐步下降,即沙棘林的退化導致土壤性狀呈逐漸退化趨勢。榆樹入侵期的土壤有機碳和全氮含量表現出與低死亡率樣地差異顯著,與高死亡率樣地之間差異不顯著;從土壤機械組成看,僅有榆樹發展期的砂粒含量顯著低于其他樣地間,粉粒含量最高(p<0.05),黏粒含量差異不顯著;出現這些特殊奇異值的原因還不清楚,但這并不影響沙棘死亡對土壤性質影響結果的總體趨勢。

按照植被演替規律,沙棘死亡和榆樹生長意味著植被的正向演替,土壤的各項理化性質會隨著植被的演替而得到改善[1],然而在本研究中卻出現了相反的現象。這主要是由于沙棘林生長茂盛時,刺狀針葉使人畜無法進入林區進行破壞;當沙棘出現死亡時,農民會將死亡的沙棘枯枝作為薪柴收集運走,枯枝落葉等凋落物未及時分解,土壤有機質未得到補充;加上該區降雨以暴雨為主、林地覆蓋度下降和土壤入滲不良,降雨極易形成地表徑流,致使土壤表層有機質和土壤團粒結構遭到破壞,土壤容重增加,土壤抗蝕性必然減弱,因此土壤理化性質向惡性循環方向發展[10-11]。

表4 不同樣地土壤理化性質的多重比較結果

2.2 水土流失量

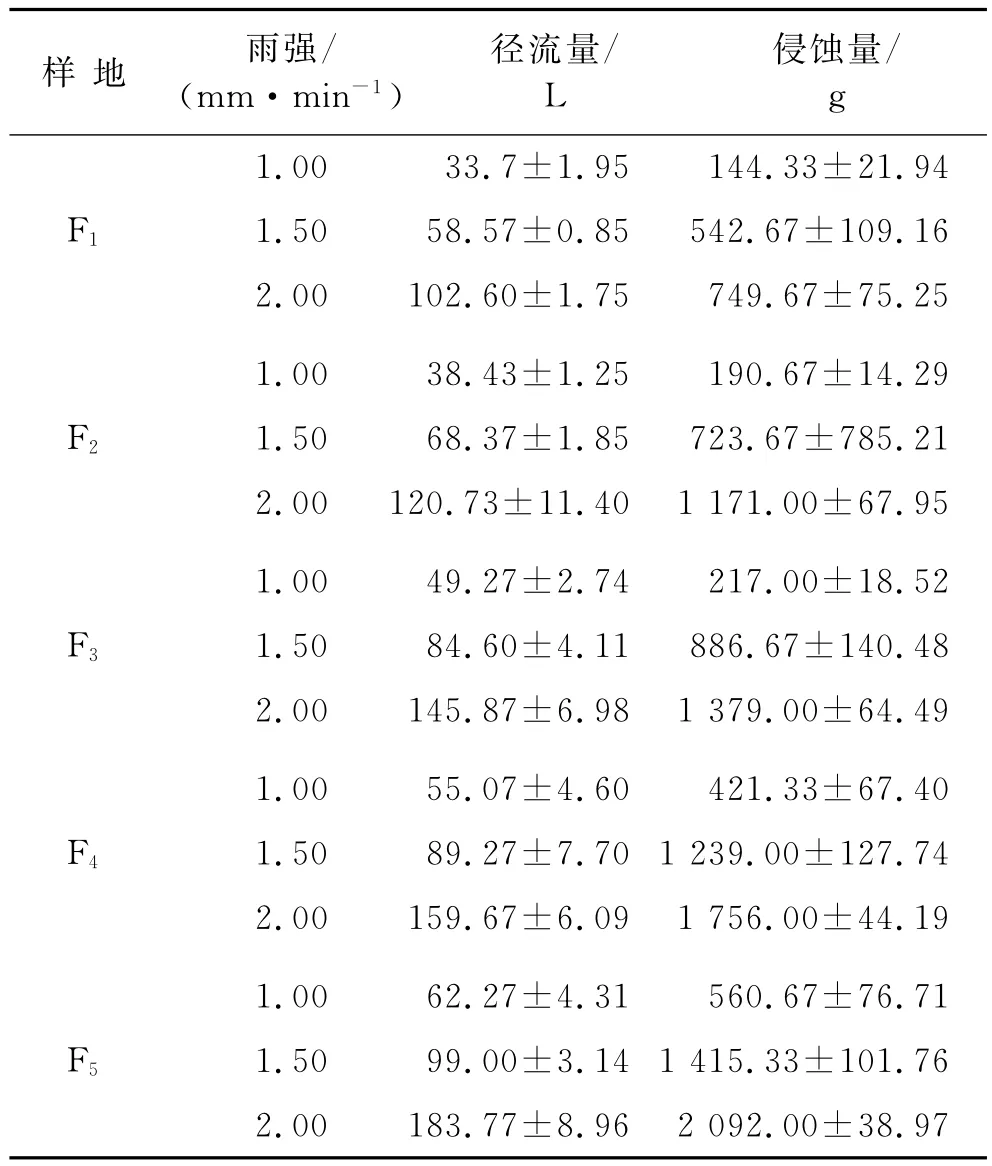

水土流失測定過程數據見表5。由于試驗區土壤為黃土母質上發育的淋溶褐土,其表土質地粗,孔隙大,雨強較小時,短期內雨水下滲迅速;而表層以下即為質地較為堅硬的黃土,結構不良,滲水性能差,水分下滲受阻,如繼續降雨或雨強增大時,則進入超滲產流階段,迅速形成坡面片流,且徑流加深,流速較急。試驗過程表明,純沙棘林的產流較慢,且產流總量較少,隨著死亡率的升高,產流量逐步增加,這主要是由于純沙棘林的土壤容重較小,有機質含量較高,土壤入滲率較大的緣故;隨著沙棘的死亡與榆樹數量的增加,土壤的入滲率逐步減小,導致產流量上升。徑流量增加和流速的增大,形成集中股流,對土壤的沖刷力加強;同時,沙棘的死亡和榆樹的入侵導致表層土壤的根系分布變得稀疏,使土壤的固持作用也減弱,土壤的抗蝕能力下降,因此產沙量也呈現逐步上升的態勢。

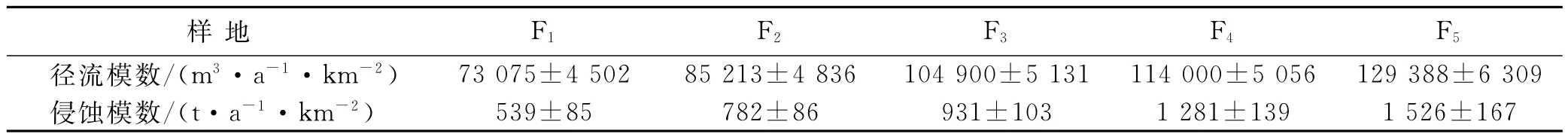

隨著沙棘的死亡和榆樹數量的增加,侵蝕強度逐步增大。由于土壤結構的破壞,隨著時間的延長,侵蝕強度將會進一步加大(表6)。

表5 人工模擬降雨條件下徑流量和侵蝕量

表6 各樣地徑流模數和侵蝕模數

2.3 討 論

目前研究成果表明,植被改善表土的土壤結構、物理化學性質及微地形[12],增加有機質,增強團聚體穩定性,降低容重及滲透阻力[13],這些性質的改變會進一步影響坡地產流機制;林木莖葉截留降雨、根系固結土壤和阻礙徑流傳遞,從而降低水土流失,這些對防治水土流失非常重要[14-16]。然而防治效果與植被結構密切相關,層次結構較好的植被比單層植被更能保護土壤,減輕水蝕程度,而個體性喬木防治水土流失的效果并不理想[17]。隨著植被結構的破壞或植被的退化,土壤結構隨之破壞,理化性質發生惡化,在水土流失的作用下,土壤營養的流失會增加[18]。因此,沙棘林生長茂盛時,刺狀針葉阻止了人畜的破壞,植被對土壤的保護作用較好;隨著沙棘死亡率的上升及大量的枯枝落葉被收集運走,榆樹呈個體性生長發展,短期內難以形成結構較好的植被層,致使林地覆蓋度下降、土壤有機質也不能到及時補充、土壤入滲率降低,容易形成集中地表徑流;同時由于表層土壤根系的稀疏,土壤的抗蝕性必然減弱,從而導致水土流失加劇。

3 結論

(1)沙棘林在改善土壤理化性質方面的作用明顯,雖然榆樹已逐步入侵并良好生長,然而沙棘的死亡仍然對土壤容重、有機質和全氮含量產生顯著影響,隨著沙棘活立木數量的減少,土壤容重增大,土壤有機質和全氮含量減少,土壤結構遭到破壞。

(2)純沙棘林產流較少,隨著沙棘的死亡和榆樹數量的增加,侵蝕強度逐步增大。土壤理化性質的惡化,土壤表層更易形成集中地表徑流,導致水土流失加劇,劇烈的水土流失又使土壤有機質和結構產生破壞,進一步加快沙棘的死亡,形成惡性循環。

(3)近年來,當地林業和水土保持部門對人工沙棘林的退化現象非常重視,但一直僅就其林木損失本身進行評估,對其引起的生態問題未進行系統的觀測,本項研究從土壤性質和水土流失方面入手,作為沙棘退化對生態環境影響的研究基礎,今后將著重研究沙棘退化導致土壤特性改變和水土流失加劇的深層次原因。

[1] 章文杰,宋洪濤.滇西北亞高山地區植被演替中的土壤物理性質研究[J].山東林業科技,2007(2):8-10.

[2] 宮海志,王軍.建平縣沙棘林大面積死亡成因分析及經營對策[J].中國水土保持,2003(4):17-18.

[3] 張連翔,惠興學,黃立華,等.建平縣沙棘林大面積死亡原因及其治理對策[J].沙棘,2002,15(3):26-29.

[4] 李樹彬,黨福江.建平縣沙棘林大面積死亡原因調查分析[J].水土保持科技情報,2001(6):4-6.

[5] 惠興學,張連翔,孔繁軾,等.建平縣沙棘林大面積死亡成因調查分析及對策[J].防護林科技,2002(2):53-55.

[6] 閆芊,何文珊,陸健健.崇明東灘濕地植被演替過程中生物量與氮含量的時空變化[J].生態學雜志,2006,25(9):1019-1023.

[7] 宋洪濤,張勁峰,田昆,等.滇西北亞高山地區黃背櫟林植被演替過程中的林地土壤化學響應[J].西部林業科學,2007,36(2):65-70.

[8] 王韻,王克林,鄒冬生,等.廣西喀斯特地區植被演替對土壤質量的影響[J].水土保持學報,2007,21(6):130-134.

[9] 黃冠華,詹衛華.土壤顆粒的分形特征及其應用[J].土壤學報,2002,39(4):490-497.

[10] 章明奎.亞熱帶丘陵區植被退化對紅壤理化性質的影響[J].土壤,1995(5):241-244.

[11] 余健,房莉,單奇華,等.植被退化對土壤性質的影響及防治對策[J].安徽農業科學,2007,35(15):5228-5229.

[12] Zha Xuan,Tang Keli,Zhang Keli,et al.The impacts of vegetation on soil characteristics and soil erosion[J].Journal of Soil and Water Conservation,1992,6(2):52-59.

[13] Thompson D B,Walker L R,Landau F H,et al.The influence of elevation,shrub species,and biological soil crust on fertile islands in the Mojave Desert,USA[J].Journal of Arid Environment,2005,61(4):609-629.

[14] Dillaha T A.Vegetative filter strips for agricultural nonpoint-source pollution control[J].Tran.of the ASAE,1989,32(3):513-519.

[15] Chaubey I,Edwards D R,Daniel T C,et al.Effectiveness of vegetative filter strips in controlling losses of surface-applied poultry litters constituents[J].Tran.of the ASAE,1995,38(6):1687-1692.

[16] Doyle R C,Stanton G C,Wolf D C.Effectiveness of forest and grass buffer strips in improving the water quality of manure polluted runoff[C]∥ASAE Winter Meeting.St.Joseph,Michigan:ASAE,1977:77-2501.

[17] Gonzalez Hidalgo J C,Raventos J,Echevarria M T.Comparison of sediment ratio curves for plants with different architectures[J].Catena,1997,29(3/4):333-340.

[18] 張興昌,邵明安.植被覆蓋度對流域有機質和氮素徑流流失的影響[J].草地學報,2000,8(3):198-203.