長三角地區毛竹林冠截留的影響因素

韓 誠,莊家堯,張金池,汪春林,劉 鑫,顧哲衍

(南京林業大學 森林資源與環境學院,江蘇 南京210037)

森林與水的關系是國內外眾多生態學、水文學學者研究的核心議題之一。大氣降水是水循環過程中重要的一環,而森林林冠是大氣降水進入陸地循環系統的第一道作用層,林冠層改變降水的空間分布,成為穿透雨、樹干莖流以及林冠截留3個部分,森林林冠對降水的這種再分配作用受到降雨特征、林分特征、林冠特征以及氣象因子等多種因素的影響[1-2]。降雨通過林冠形成雨量和動能較小的穿透雨[3-4],在有植被的坡地地表莖流系數為6%~7%,而沒有植被的坡地地表莖流系數為13%[5],可見森林林冠可以減少降水對地表的沖刷,對蓄水保土起到了重要的防護作用,樹干莖流通常是研究中最易被忽視的一部分水分,然而在許多地區,這部分少量的水分卻構成了局部地區養分供給的重要途莖[6],研究發現樹干莖流中的離子量比降雨中的高,樹干莖流中的營養成分是降雨中的7.5倍,是穿透雨中養分的2.9倍[7]。在水循環過程中蒸發的水分1/3來源于林冠層截持的降水[8],林冠截留的降水是森林水分儲備重要的一部分,根據以往的資料顯示,林冠層每年截留的降雨占年降雨量的15%~45%[9]。毛竹是中國特有的一種植被,長江以南生長著世界上85%的毛竹,它廣泛分布于丘陵、低山山麓地帶。中國學者對毛竹林生態水文效應的研究較多,但多集中于降雨再分配的比例,對毛竹林冠截留影響因子的研究較少。本文采用定位觀測的方法,對影響毛竹林冠截留效果的林冠特征、氣象因子等因素進行探討,旨在為今后林冠截留模型的研究提供更為科學的數據支撐和理論基礎,為水源涵養林的建設提供依據。

1 試驗區概況

試驗在南京市東善橋林場銅山分場進行(31°35′—31°39′N,118°50′—118°52′E),屬北亞熱帶季風氣候區,年均氣溫15.1℃,年均降水量1 100mm,無霜期229d,年日照時數2 199h,海拔在38~388m,氣候溫和濕潤,四季分明,水熱資源較豐富。地形為蘇南丘陵,土壤類型為黃棕壤。林分類型以杉木(Cunninghamia lanceolata),馬尾松(Pinus massoniana),麻櫟(Quercus acutissima),毛竹(Phyllostachy edulis)林和茶(Camallia sinensis)園為主。毛竹林樣地平均樹高10.8m,平均胸莖8.3cm,郁閉度0.89,平均冠幅2.7m,密度2 025株/hm2,樣地坡度17°,坡向NE。

2 研究方法

2.1 氣象因子與林冠層結構特征的測定

在試驗樣地外約20m處的空曠地設置4臺RG3—M翻斗式自記雨量計(美國ONSET公司),持續測定(每5min自動采集一次數據)林外降雨量,雨量取平均值。利用PortLog便攜式自動氣象站(美國產)對空氣溫度、濕度、風速及風向等氣象因子進行測定(每15min測1次)。葉面積指數的測定采用LAI-2200(LI-COR,USA)植被冠層分析儀,每月中旬在無太陽直射的晴朗早晨和傍晚或陰天測量。

2.2 穿透雨量測定

在樣地(20m×20m)設置3個集水槽(200cm×20cm×20cm)收集穿透雨,布設集水槽時需要除去周圍過高的草本植被,將降雨導入翻斗式自記雨量筒(量程:0.5mm),最后根據集水槽的面積以及3個集水槽的收集到的穿透雨量換算出林內穿透雨量。

2.3 樹干莖流量測定

實驗采用噴塑鐵皮由模具制成半圓形容器,兩個半圓形容器圍繞同等直莖樹干合圍,形成樹干莖流收集裝置,鐵皮與樹干之間用玻璃膠消除縫隙,裝置下方有出水口,通過皮管將收集到的雨水導入下方放置的翻斗式雨量計中,通過翻斗式雨量計(精度:0.5mm)來計算收集到的樹干莖流量。按2cm一個莖級劃分分布,選取樣地中9株樣木裝置儀器進行觀測,利用加權平均法推算出單位面積林分的樹干莖流量。

2.4 林冠截留計算

按照水量平衡公式:I=P-S-T (1)式中:I——樹冠截留量(mm);P——大氣降雨量(mm);S——樹干莖流量(mm);T——穿透雨量(mm)。

2.5 林冠截留與其影響因素的灰色關聯分析

灰色關聯分析法的基本思想主要是以兩個系統之間的數據序列為基礎,按其發展趨勢的相似或相異程度,根據序列曲線幾何形狀的相似程度來判斷其聯系是否緊密。若幾何曲線的形狀越接近相應序列之間的關聯度就越大,反之就越小,并依此可以判斷引起該系統發展的主要因素和次要因素[10]。灰色關聯度的計算公式為:

式中:ξi(k)——X0和Xi在k 指標時的關聯系數;│X0(k)-Xi(k)│——比較數列與參考數列各對應點的絕對差值;ρ——分辨系數,當 越小,分辨率就越大,ρ∈[0,1],一般ρ取值0.5;ri——灰色關聯度,關聯度越大說明子序列與母序列變化的態勢越一致則表明該序列對母序列的影響也就越大。

3 結果與分析

3.1 研究區降水特征

基于2012年4月至2013年3月的降雨數據,按兩場降雨事件之間的間隔時長超過8h的原則[11],總計降雨事件111次,累計降雨量849mm,略低于研究區年平均降雨,原因是研究期間6,7月降雨低于同期降雨較多,6月降雨量只有39.9mm低于國家基準站的降水歷史均值166.2mm。8月降雨量148.9mm(17.53%)為各月降雨量最大值,研究區冬季降雨較多,占據年降雨量的27.33%。場降雨最大值63.3mm,最小值0.1mm,平均場降雨量7.6mm,標準差10.5mm,變異系數達136.65%。小雨占總降雨次數的75.68%,降雨強度≤1mm/h的場降雨占總降雨次數的56.76%,研究區以小雨量、低強度的降雨事件為主。根據該地區單場降雨特征,將降雨類型劃分為8個雨量級:≤1,1~2,2~3,3~5,5~10,10~20,20~30和≥30mm。

3.2 穿透雨和樹干莖流變化特征分析

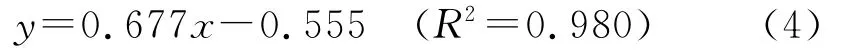

觀測期內長三角地區毛竹林穿透雨量為514.5mm,占總降雨量的60.6%,場降雨的穿透雨率變幅為0~83.57%,場降雨的平均穿透雨率為43.67%,場降雨的穿透雨率變異系數為57.35%。研究期間,穿透雨量隨降雨量的增大而增加,兩者之間呈極顯著的線性關系,穿透雨量和降雨量的回歸方程為:

式中:y——穿透雨量(mm);x——降雨量(mm)。

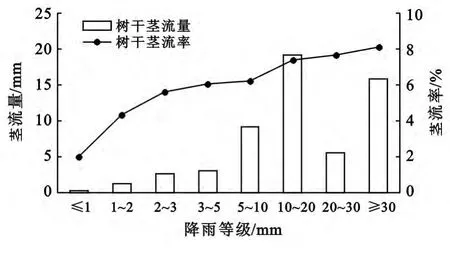

當降雨量較小時,林冠層可以截留全部降雨,降雨量超過一定范圍后,會形成林內穿透雨,形成林內穿透雨的最小降雨量可以根據關系方程計算出,即為x軸截距0.82mm,這個值被Leyton等[12]當做林冠枝葉部分的持水能力。在10~20mm雨量級時,穿透雨量最大為161.5mm,穿透雨率隨雨量級的增大而增大,但增長幅度趨于平穩,在≥30mm雨量級達到最大值67.48%(圖1)。

圖1 不同雨量級的穿透雨量和穿透雨率

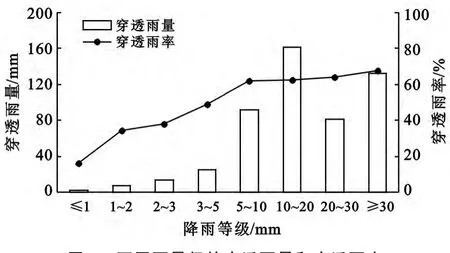

樹干莖流這部分水分占據總降雨量的比例較小,但在森林水文功能以及生態系統養分循環過程中所起的作用卻十分重要。研究期內,樹干莖流總量56.9mm,占研究期內總降雨量的6.7%,場降雨的樹干莖流率變幅為0~5.46%,平均場降雨的樹干莖流率為5.47%。各場次的樹干莖流量與降雨量具有顯著的線性關系,回歸方程為:

式中:y——樹干莖流量(mm);x——降雨量(mm)

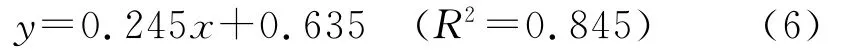

形成樹干莖流的最小雨量以及樹干持水能力可以根據樹干莖流量與林外降雨量的關系方程確定,X軸截距為形成樹干莖流的最小雨量(1.1mm),Y軸截距為樹干持水能力(0.1mm)。樹干莖流率隨雨量級的增大而增加,樹干莖流率在≤1mm雨量級時最小為2.03%,在≥30mm雨量級達到最大值8.13%,樹干莖流量最大值(19.1mm)出現在10~20mm雨量級(圖2)。

圖2 不同雨量級的樹干莖流量和莖流率

3.3 林冠截留與降雨量的關系

研究期內,林冠截留量為278.6mm,林冠截留率占同期總降雨量的32.7%。試驗期間的場林冠截留量和降雨量具有明顯線性相關關系,相關性達顯著水平,回歸方程如下:

式中:y——林冠截留量(mm);x——降雨量(mm)。

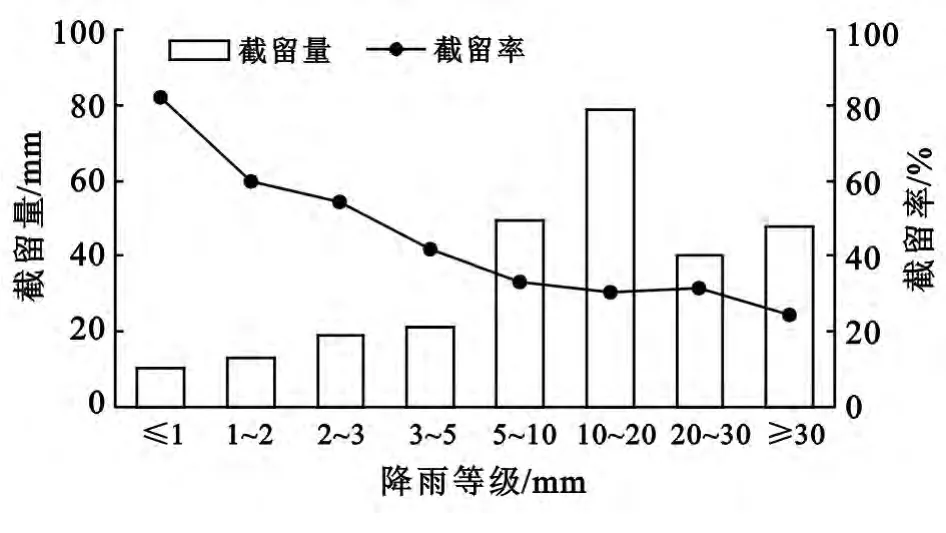

111場降雨的平均降雨強度為1.7mm/h,Gash模型假定降雨期間飽和林冠的平均蒸發速率和平均降雨強度的比值保持穩定,并且比值等于降雨量和林冠截留量關系方程的斜率[13],因此,可以估算出飽和林冠的平均蒸發速率為0.42mm/h。林冠截留率隨降雨等級的增大而減小,在≤1mm雨量級時林冠截留率最高,占降雨量的82.03%(圖3)。

圖3 不同雨量級的林冠截留量和林冠截留率

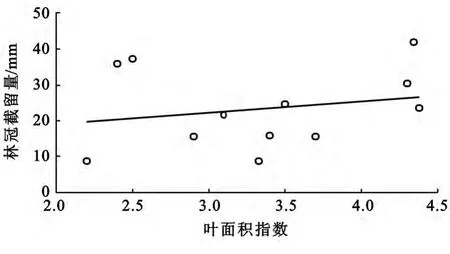

3.4 葉面積指數與林冠截留的關系

林冠層結構特征對林冠截留也有顯著的影響,選取葉面積指數代表林冠結構特征與林冠截留進行分析。由圖4可知,除去12月,2月因降雨量高導致林冠截留總量過高的原因,各月林冠截留總量隨月平均葉面積指數的增加呈一定程度上增大的趨勢。月平均林冠截留率與各月平均葉面積指數的關系,一定程度上表現為隨葉面積指數的增大林冠截留率減小,月平均林冠截留率和月均葉面積指數的關系式:

式中:y——林冠截留率(%);x——葉面積指數。

理論上說,同一樹種葉面積指數高的林分林冠截留率也應較高,但研究區葉面積指數較高的月份,降雨量較之葉面積指數低的月份高出較多,因此林冠截留率反而低于葉面積指數低的月份。

3.5 林冠截留與氣象因子的關系

林冠截留是個復雜的過程,不僅受林冠層結構特征的影響,同時氣象因子對其也有間接的影響。氣象因子主要包括降雨量、降雨強度、林內空氣溫度、濕度、風速和風向等,為了確定各個因子對林冠截留影響的重要性,對各因子影響作用進行排序,采用最大值化的處理方法,將林冠截留量和各氣象因子的原始值進行無量綱處理,分別將林冠截留量和林冠截留率作為參考數列,各氣象因子作為比較數列,采用灰色關聯法分析,分析結果見表1。灰色關聯度的值越大,說明比較數列與參考數列兩者之間的發展趨勢越接近,也就是說比較數列對參考數列的影響就越大。從表1中可以看出,降雨強度對林冠截留量的影響程度最大,空氣溫度對林冠截留率的影響最強,空氣濕度對兩者的影響程度均為最小。毛竹林的林冠截留量與其影響因子的灰色關聯度大小順序依次為:降雨強度>降雨量>風速>空氣溫度>風向>空氣濕度,毛竹林的林冠截留率與其影響因子的灰色關聯度大小順序依次為:空氣溫度>風向>降雨量>風速>降雨強度>空氣濕度。

圖4 月平均葉面積指數與各月林冠截留總量的關系

表1 林冠截留量、截留率與氣象因子的灰色關聯度

3.6 結果討論

2012年4月至2013年3月研究期內,長三角地區毛竹林穿透雨量為514.5mm,樹干莖流總量56.9mm,分別占總降雨量的60.6%和6.7%。毛竹林的樹干莖流率6.7%顯著高于曹云等[14]、邱治軍等[15]、Hofhansl等[7](0.7%~1%)對其他樹種的研究結果,這與毛竹樹干光滑,樹干部分的持水能力僅為0.1mm等因素有關,形成樹干莖流的最小降雨量為1.1mm。林冠枝葉部分的持水能力(形成穿透雨的最小降雨量)為0.82mm,介于王曉燕等[11]國內學者的研究結果0.35~1.45mm,產生差異的原因與樹種、林齡、林冠層特征等因素有關。

毛竹林林冠截留量為278.6mm,林冠截留率占總降雨量的32.7%,與錢金平等[16]對太行山油松林(18.9%),劉建立等[17]對華北落葉松(25.08%)的研究結果相比較高,但仍處于中國主要森林生態系統的林冠截留率11%~37%范圍內。降雨量較小時,林冠層可以截留大部分的降雨,研究區小雨占總降雨次數的75.68%,降雨強度≤1mm/h的場降雨占總降雨次數的56.76%,小雨量、低強度的降雨事件占據優勢,且毛竹林葉面積指數、郁閉度(0.89)均較高,導致其林冠截留率較高。根據林冠截留量與降雨量的回歸方程以及平均降雨強度,估算出在降雨期間,毛竹飽和林冠的平均蒸發速率為0.42mm/h。

林冠截留過程受林分類型、林冠層特征、氣象因子等多種因素的的影響,McJannet等[18]和Bulcock等[19]的研究顯示葉面積指數對林冠截留起著顯著的作用,將林冠特征中的葉面積指數與林冠截留進行分析,研究期內,各月林冠截留總量隨月平均葉面積指數的增加呈一定程度上增大的趨勢,月平均林冠截留率與各月平均葉面積指數的關系,一定程度上表現為隨葉面積指數的增大林冠截留率減小,林冠截留率并未隨葉面積指數的增加而上升,原因在于研究區葉面積指數較大的月份,降雨量普遍較高,導致林冠截留率低于葉面積指數較低的月份,葉面積指數在一定程度上影響林冠截留,林冠截留主要決定于降雨量[14,20]。

4 結論

本文采用灰色關聯分析法,對影響長三角地區毛竹林林冠截留量以及林冠截留率的氣象因子進行了研究,各氣象因子與毛竹林的林冠截留量的灰色關聯度大小順序依次為:降雨強度>降雨量>風速>空氣溫度>風向>空氣濕度,各氣象因子與毛竹林的林冠截留率的灰色關聯度大小順序依次為:空氣溫度>風向>降雨量>風速>降雨強度>空氣濕度。本文研究仍有不足之處,僅憑一年的觀測數據進行分析有一定的偶然性,仍需進行長期定位觀測,以期得到更加完善的研究結論。

[1] John T I,Courtney M S,Delphis F J,et al.Effects of wind-driven rainfall on stemflow generation between codominant tree species with differing crown characteristics[J].Agricultural and Forest Meteorology,2011,151(9):1277-1286.

[2] 段旭,王彥輝,于澎濤,等.六盤山分水嶺溝典型森林植被對大氣降雨的再分配規律及其影響因子[J].水土保持學報,2010,24(5):120-125.

[3] 蔡麗君,王國棟,張仕奇.黃土高原降雨雨滴動能的分布律[J].水土保持通報,2003,23(4):28-29,54.

[4] 貢力.黃土高原降雨雨滴動能的侵蝕計算[J].蘭州交通大學學報,2005,24(4):43-45.

[5] Hopp L,Mcdonnell J J.Examining the role of throughfall patterns on subsurface stormflow generation[J].Journal of Hydrology,2011,409(1):460-471.

[6] 周擇福,張光燦,劉霞,等.樹干莖流研究方法及其述評[J].水土保持學報,2004,18(3):137-140,145.

[7] Hofhansl F,Wanek W,Drage S,et al.Controls of hydrochemical fluxes via stemflow in tropical low land rainforests:Effects of meteorology and vegetation characteristics[J].Journal of Hydrology,2012(452/453):247-258.

[8] B?se F,Helmut E,Neill C,et al.Differences in throughfall and net precipitation between soybean and transitional tropical forest in the southern Amazon,Brazil[J].Agriculture Ecosystems and Environment,2012,159:19-28.

[9] 范世香,高雁,程銀才,等.林冠對降雨截留能力的研究[J].地理科學,2007,27(2):200-204.

[10] 譚學瑞,鄧聚龍.灰色關聯分析:多因素統計分析新方法[J].統計研究,1995,12(3):46-48.

[11] 王曉燕,畢華興,高路博,等.晉西黃土區刺槐人工林林冠截留模擬[J].中國水土保持科學,2012,10(2):44-49.

[12] Leyton L,Reynolds E R C,Thompson F B.Rainfall interception in forest and moorland[M]∥Sopper W E,Lull H W.International Symposium on Forest Interception Studies on Forest Hydrology.Toronto:Pergamon Press,1967:163-178.

[13] Gash J H C.An analytical model of rainfall interception by forests[J].Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society,1979,105(443):43-55.

[14] 曹云,黃志剛,歐陽志云,等.湖南省張家界馬尾松林冠生態水文效應及其影響因素分析[J].林業科學,2006,42(12):13-20.

[15] 邱治軍,周光益,吳仲民,等.粵北楊東山常綠闊葉次生林林冠截留特征[J].林業科學,2011,47(6):157-161.

[16] 錢金平,王仁德,白潔,等.太行山區不同人工林林冠截留降水的比較研究[J].水土保持通報,2012,32(4):164-167.

[17] 劉建立,王彥輝,于澎濤,等.六盤山疊疊溝小流域華北落葉松人工林的冠層降水再分配特征[J].水土保持學報,2009,23(4):76-81.

[18] McJannet D,Vertessy R.Effects of thinning on wood production,leaf area index,transpiration and canopy interception of a plantation subject to drought[J].Tree Physiology,2011,21(12/13):1001-1008.

[19] Bulcock H H,Jewitt G P W.Spatial mapping of leaf area index using hyperspectral remote sensing for hydrological applications with a particular focus on canopy interception[J].Hydrology and Earth System Sciences,2010,14(2):383-392.

[20] 鞏合德,王開運,楊萬勤,等.川西亞高山原始云杉林內降雨再分配研究[J].林業科學,2005,41(1):198-201.