寧夏鹽池縣四兒灘濕地交錯帶判定及變化分析

王冠琪,張克斌,王志述

(北京林業大學 水土保持與荒漠化防治教育部重點實驗室,北京100083)

生態交錯帶是生態系統中生物及其生態環境出現不連續的區間,通常比兩側的區間范圍要狹窄,廣泛存在于生態區域[1]、生物群區[2-3]、群落[4]等各級別尺度水平中。生態交錯帶的變化是對周圍環境變化的響應,對其位置和寬度的判定是該領域研究的重要課題之一,不同的尺度水平有不同的研究方法,較為成熟的方法有基于相異系數的群落結構分析法[5]、環境梯度上的β多樣性分析法[6]、分類排序法[7]等,其中,游動分割窗技術是一種基于相異系數的群落結構分析法,從20世紀80年代開始廣泛應用于群落交錯帶的判定中[8]。

濕地作為一種特殊的生態系統,是人類重要的生存環境和自然界最富生物多樣性的生態景觀之一[9],尤其在中國西北半干旱地區,寶貴的濕地資源對于維持區域生態平衡起著極其重要的作用。近年來,隨著人類大規模的經濟建設,忽略了對生態環境的保護,西北地區濕地生態系統呈現逐年萎縮的態勢。本文利用游動分割窗技術,對寧夏鹽池四兒灘濕地交錯帶進行判定,探究濕地變化因素,以期為西北半干旱區濕地恢復提供理論依據。

1 研究區概況

鹽池縣位于寧夏回族自治區東部,地理坐標為北緯7°04′-38°10′,東經106°30′—107°41′,北與毛烏素沙地相連,南靠黃土高原,屬于一個典型的過渡地帶。鹽池縣主要為剝蝕的準平原地形,地勢南高北低,海拔1 295~1 951m,南北明顯分為黃土丘陵和鄂爾多斯緩坡丘陵2大地貌單元。屬于典型中溫帶大陸性氣候,年均氣溫8.1℃,極端最高溫34.9℃,極端最低溫-24.2℃,年均無霜期165d,年降水量僅250~350mm。土壤類型以灰鈣土為主。

研究區位于鹽池縣城南8km處的四兒灘濕地,濕地面積10hm2左右,隸屬于哈巴湖國家級自然保護區,濕地類型屬于沼澤濕地,地勢低洼,水面面積受降雨量和外圍季節性河流匯流影響較大,季節性積水特征明顯,近年來對四兒灘濕地采取的措施主要是圍欄禁牧。根據植物生活型、植被分布特征、將濕地由中心區向外圍依次劃分為濕生帶、交錯帶、旱生帶,樣線從濕地中心依次向外輻射跨越濕生帶、交錯帶和旱生帶,共布設東、南、西、北4個樣線。

2 材料及方法

2.1 試驗設計

結合國家荒漠化定位監測項目,以四兒灘濕地中心為研究起點(固定水泥樁與GPS定位相結合),于2006—2013年每年的7月進行外業調查。調查采用樣方法,由濕地中心向東、西、南、北4個方向輻射樣線做樣方調查,樣方采取1m×1m,樣方間距20m,樣方依次跨越濕生帶、交錯帶直至旱生帶。采樣內容包括:植被名稱、植被高度、植被株數、植被蓋度、生物量。每個樣方旁邊進行土樣采集,取土采用環刀法,共取3層土,分別為:0—10,10—20,20—30cm各取一次,土壤水分測定采用烘干法(105℃,24h)。

2.2 多樣性指數

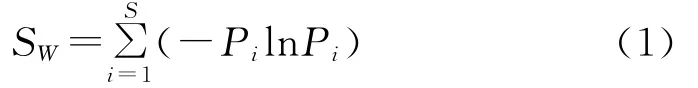

(1)多樣性指數。采用Shannon—Wiener多樣性指數:

式中:SW——Shannon—Wiener多樣性指數;Pi=Ni/N,N——一定區域內所有樣方植物重要值的總和;Ni——樣方中第i種植物的重要值;Pi——樣方中第i種植物的重要值比例;S——研究范圍內的物種數。

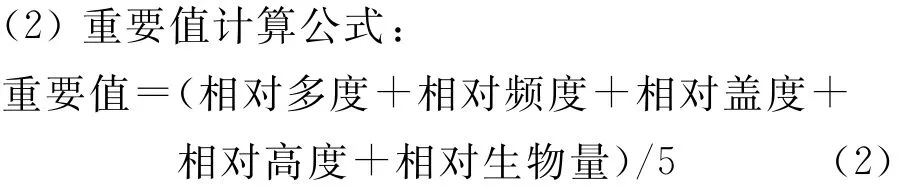

2.3 交錯帶邊界判定方法

本文以植被重要值(以樣方為測度基本單位)和土壤含水量(以樣方為測度基本單位)為測度依據,以游動分割窗技術為研究方法,以平方歐氏距離(SED)為具體計算公式,對四兒灘濕地進行交錯帶邊界判定。

游動分割窗技術原理如下:設置具有偶數取樣點的窗體平均分割為兩個半窗體A和B,計算A和B之間的相異系數,然后將窗體向右滑動一個取樣點,再次計算半窗體間的相異系數,直到右半窗端點達到最后一個取樣點為止,最后依據相異系數和樣方作出曲線圖,根據曲線陡峭程度和波峰波谷位置判斷交錯帶的寬度、位置。詳細技術方法參見文獻[10]。

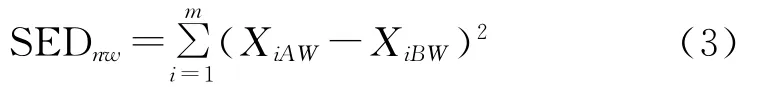

平方歐氏距離(SED)計算公式:

式中:SEDnw——窗體為n時的平方歐氏距離;XiAW,XiBW——A半窗體和B半窗體在參數為i時的值(本文指樣方重要值或者樣方含水量);m——窗體變量數。

3 結果與分析

3.1 交錯帶邊界和寬度的判定

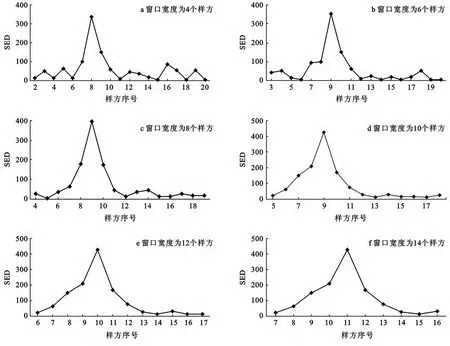

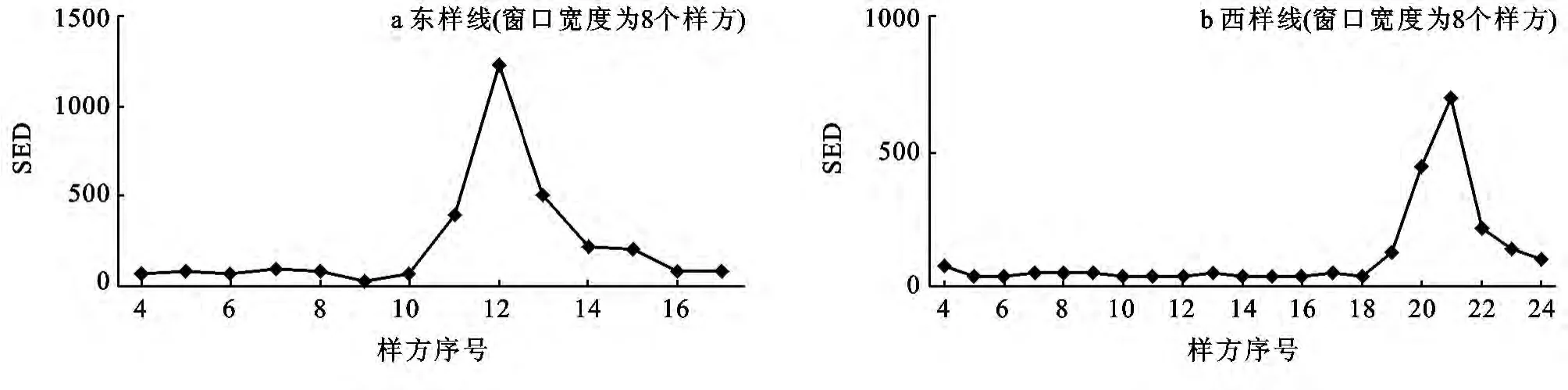

3.1.1 分割窗大小對交錯帶邊界判別的影響 圖1是2010年四兒灘濕地南樣線采用不同窗口寬度繪制的樣方—平方歐氏距離分布圖,從圖1a可以看出,當窗口寬度為4時,曲線波動較大,出現了6個波峰,干擾了交錯帶邊界值的判定;圖1b中,當窗口寬度為6時,曲線相對于1a較平緩,但仍出現了4個波峰,窗口寬度的選定仍未達到理想值;圖1c中,曲線平滑,可以很直觀地看出交錯帶邊界位置;從圖1d,1e,1f中可以看出,曲線更加平滑,但是最大波峰的幅度逐漸增大,放大了邊界帶寬度,靈敏度下降,影響交錯帶邊界判定。圖2是窗口寬度為8時,東、西樣線的樣方—平方歐氏距離分布圖。由圖2中可見,SEO曲線平滑,交錯帶邊界清晰,這說明,游動分割窗技術可以應用在半干旱區濕地生態交錯帶的判定,且窗口寬度定為8最合適。

圖1 南樣線不同窗口寬度的平方歐氏距離(SED)

圖2 東、西樣線不同窗口寬度的平方歐氏距離(SED)

3.1.2 判定結果分析 從圖1c可知,當窗口寬度為8時,SED距離函數出現了一個明顯的大峰值,根據游動分割窗技術原理可知,明顯大峰值的出現說明了研究區出現一個生態交錯帶,峰值出現點即為交錯帶所在位置,根據半峰寬度法判定[11],交錯帶的位置在樣方8—10,由于樣方間距為20m,交錯帶寬度約為40m。交錯帶以左為濕生帶,范圍為樣方1—7,寬度約為150m;交錯帶以右為旱生帶。根據SED函數曲線越陡,峰寬越窄,交錯帶過渡越明顯的原理[6],本研究區大峰值明顯、陡峭,峰寬相對于濕生帶和旱生帶來看,僅有40m寬,因此可以判定本研究區生態交錯帶過渡明顯。

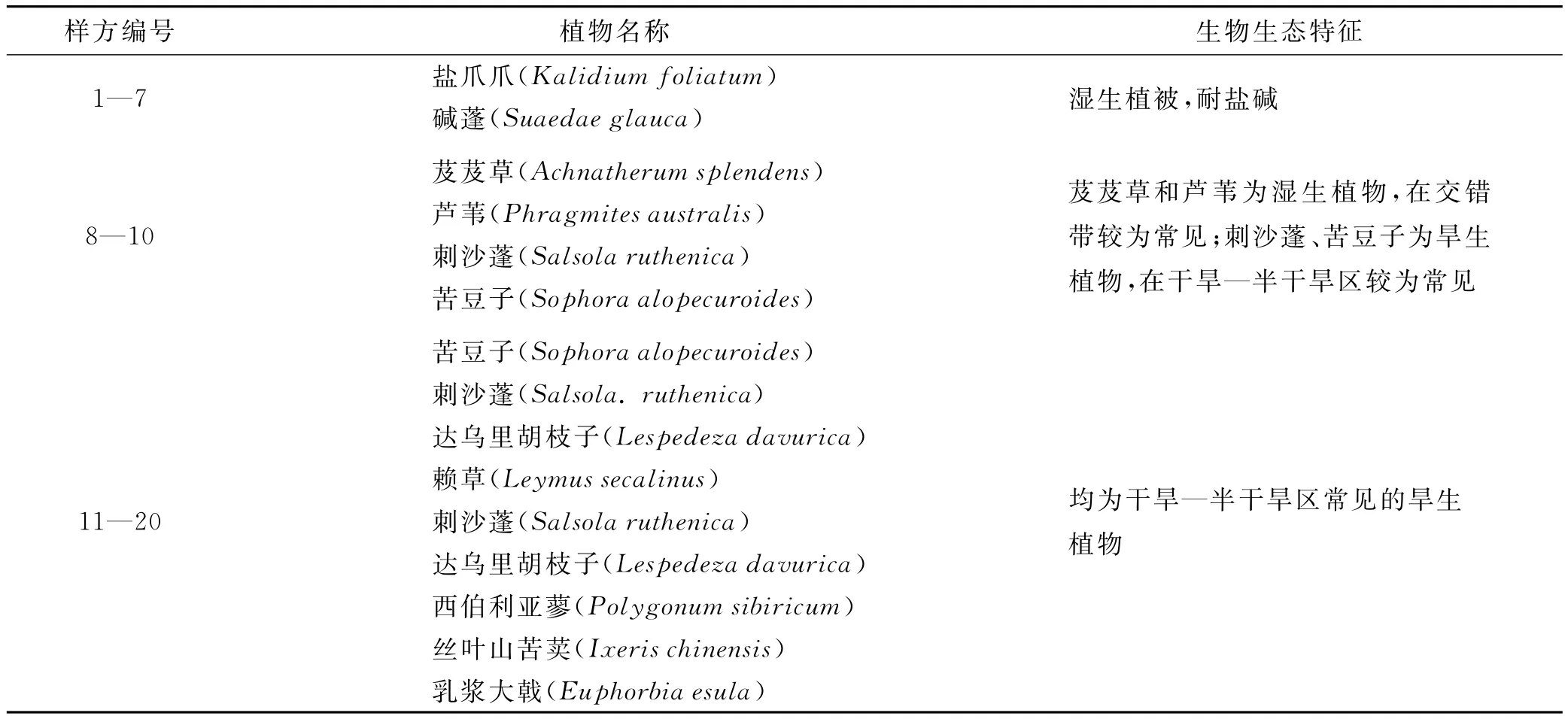

從實地樣方植被調查表(表1)中可以看出,濕生帶(樣方1—7)植被比較單一,以鹽爪爪和堿蓬為主,這兩種植物均是濕生耐鹽堿植被;交錯帶(樣方8—10)不僅出現了交錯帶獨有的蘆葦、芨芨草等濕生植被,而且出現了苦豆子、刺沙蓬等干草原植被;而到了旱生帶(樣方11以后),出現的植被類型均為旱生植物,包括苦豆子、刺沙蓬、達烏里胡枝子等。植被類型沿樣線的變化與運用游動分割窗技術確定的“三帶”相吻合,這從側面印證了游動分割窗技術在干旱區濕地研究中對交錯帶判定的準確性。

表1 四兒灘濕地南樣線樣方植被分布

3.2 交錯帶位置變化及植被多樣性分析

本文以四兒灘濕地南樣線為研究對象,以重要值、土壤含水量為測度依據,運用游動分割窗技術,判定2006—2013年四兒灘濕地交錯帶寬度、位置,并通過α多樣性指標(Shannon—Wiener多樣性指數)以及降雨量情況,對濕地生態系統健康狀況進行評價。

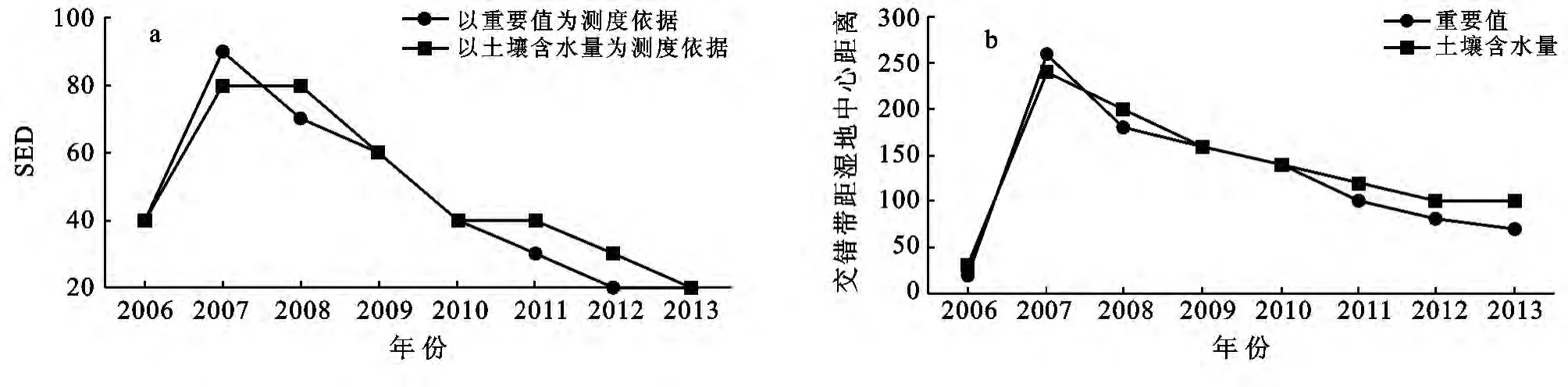

由表2可知,以重要值為測度依據計算的交錯帶寬度和以土壤含水量為測度依據計算的交錯帶寬度變化趨勢一致,均是先上升后下降,2007年達到最大,之后幾年持續下降。

表2 2006-2013年四兒灘濕地交錯帶變化情況

交錯帶距濕地中心的距離變化趨勢為先上升后下降,2007年達到最大,之后的年份呈持續下降趨勢。

Shannon—Wiener多樣性指數的變化趨勢與交錯帶寬度、交錯帶距濕地中心距離的變化趨勢幾乎一致,均是先上升后下降。

根據交錯帶的變化對生態環境變化具有一定指示作用的原理。通過對四兒灘濕地交錯帶近幾年的變化進行分析可知:2007年交錯帶寬度達到最大值,這得益于2006年哈巴湖自然保護區的級別從自治區保護區提高至國家級保護區,人為保護力度加大,當地政府對四兒灘濕地采取了圍欄禁牧等多方面的保護措施,再加上2007年降水量相對較大。反映到植被多樣性變化上,以一年生草本植物居多的四兒灘濕地生物多樣性指數也有了顯著增加。多方面因素共同促進了四兒灘濕地交錯帶寬度在2006—2007年的大幅度增長,濕地水域面積擴大,交錯帶向旱生區推移,生態系統健康狀況也達到最高水平。然而,到了2008年,濕地上游由于新建高鐵項目,截斷了水源供給,當年降水量也較往年低,由于水源補給是恢復濕地的最主要因素,因此從2008年以后,在缺少水源供給的情況下,交錯帶寬度逐年減少,即使2011,2012年降水量達到300mm以上(尤其是2012年,生長季降水量達到了218.7mm),仍然無法扭轉四兒灘濕地退化的局面。反映到生物多樣性變化上,Shannon—Wiener多樣性指數已不隨著降雨量的變化而變化,而是從2008年之后持續變小。

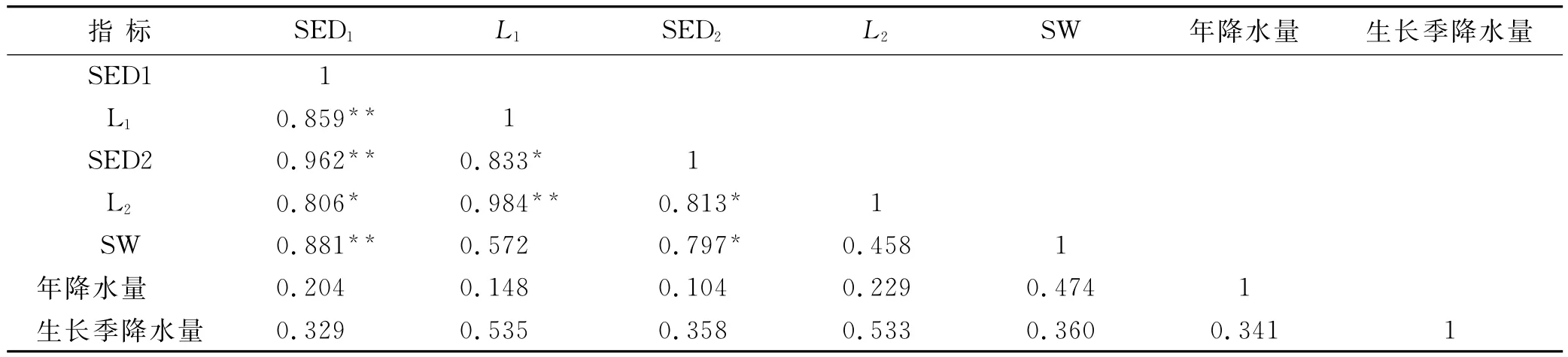

運用SPSS軟件對交錯帶寬度、交錯帶距濕地中心距離、SW多樣性指數、年降水量、生長季降水量進行相關性分析,結果表明,以重要值為計測依據計算出的交錯帶寬度(SED1)與以土壤含水量為計測依據計算出的交錯帶寬度(SED2)之間相關性顯著(表3),在0.01水平上相關系數為0.962,以重要值為計測依據計算出的交錯帶距中心區距離(L1)與以土壤含水量為計測依據計算出的交錯帶距中心區距離(L2)之間相關性顯著,在0.01水平上相關系數為0.984。從圖3中可以更直觀地看出兩者變化的一致性,這表明以游動分割窗技術為工具,運用不同的計測指標得出的交錯帶寬度、交錯帶距中心區距離變化趨勢具有一致性,側面驗證了游動分割窗技術在半干旱地區濕地生態交錯帶判定中的適用性。交錯帶寬度與SW生物多樣性指數之間相關系數顯著,其中,SED1與SW之間相關性較高,相關系數為0.881。這是由于二者計算依據都是植被重要值,由于植被重要值是衡量植被生長狀況的綜合指標,因此,植物多樣性指數的高低一定程度上決定了生態交錯帶寬度的大小。生態交錯帶寬度與年降水量、生長季降水量之間的相關性較差,這說明在蒸發量大的半干旱地區,濕地的恢復很大程度上取決于濕地周圍環境水資源的變化,即外部水源補給的變化。2008年修建高鐵截斷上游水源補給是造成四兒灘濕地退化的主要原因,而降水量大小雖然與濕地健康狀況有直接關系,但并不是影響濕地恢復的決定性因素。由表1也可以看出,2011,2012年年降水量均達到了300mm以上,但濕地面積仍然繼續萎縮。

表3 交錯帶各指標間相關關系

圖3 不同測度依據時的交錯帶寬度、位置對比

4 結論

(1)在運用游動分割窗技術進行交錯帶判定時,窗口寬度的大小是決定判定準確性的關鍵因素,窗口寬度太大,難以體現相對同質的群落區間,靈敏度下降,會放大交錯帶寬度范圍,影響判定的準確性;窗口寬度太小,靈敏度太強,容易出現多個波峰噪音干擾,影響判定。關于窗口大小的判定,不同的研究區域不盡相同,黃欣穎等[12]在對河北沽源草地的研究中認為窗口寬度定為10~14較為合適;周洪華等[13]在對伊犁烏孫山北坡植被垂直分布格局的研究中認為窗口寬度定為8~10較為合適;石培禮[11]在對岷江冷杉林線附近交錯帶判定的研究中認為窗口寬度定為8~12較為合適;于大炮等[14]在對長白山北坡各植被帶群落交錯帶判定的研究中認為窗口寬度定為6~10較為合適;一般而言,窗口寬度的大小取決于研究尺度的大小以及交錯帶過度是否明顯,如若以生態區域、生物群區為研究尺度,窗口寬度宜大一些;如果以生物群落為研究尺度,窗口寬度宜小一些;另外,如果交錯帶過度明顯,窗口寬度宜小一些;如果交錯帶過度不明顯,窗口寬度宜大一些。本研究為保證窗口取值的準確性,在不同窗口寬度下對交錯帶寬度進行研究,最終確定窗口寬度為8,這與Ludwig等[15]認為窗口寬度在6~10通常不影響解釋交錯帶位置相吻合。

(2)交錯帶的變化對于生態環境變化具有指示作用,近幾年四兒灘濕地交錯帶寬度逐漸減小,反映到濕地生態系統上,表現為濕地面積萎縮,生態系統健康狀況轉差。因此,通過研究交錯帶的變化來考量濕地系統健康狀況是一種可行的研究方法。

(3)干旱區濕地作為西北半干旱地區一種特殊的生態景觀,巨大的水分蒸發量決定了其生態系統的恢復更多的依賴于周圍環境的水系變化,而降雨只是影響濕地變化的部分因素,并非決定因素。當地政府在追求經濟建設的同時,應更多地考慮生態景觀的保護,盡量少破壞地表徑流系統,以利于濕地的長遠發展。

[1] Hansen A J,Castri F.Landscape Boundaries Consequence for Biotic Diversity and Ecological Flows[M].New York:Springer Verlag,1992:55-75.

[2] Odum E P.Fundamentals of Ecology[M].3rd.Philadelphia:W B Saunders Co.,1971:154-186.

[3] Walter H.Vegetation of the Earth Ecological Systems of the Geobiospher[M].New York:Springer Verlag,1979:189-200.

[4] Greig-Smith P.Quantitative Plant Ecology[M].London:Butterworth Scientific Publications,1957:210-242.

[5] Fortin M J.Edge detection algorithms for two dimensional ecological data[J].Ecology,1994,75(4):956-965.

[6] Stohlgren T J,Bachand R R.Lodgepole pine(Pinus contorta)ecotones in Rocky Mountain National Park[J].Colorado,USA.Ecology,1997,78(2):632-640.

[7] Choesin D,Boeraer R E.Vegetation boundary detection:Acomparison of two approaches applied to field data[J].Plant Ecol.,2002,158(1):85-96.

[8] Hill M O,Gauch H G.Detrended correspondence analysis:Animproved ordination tech-nique[J].Vegetation,1980,42(1/3):47-58.

[9] Chen Yiyu.Chinese Wetland Research[M].Changchun:Jilin Science Publication,1995:1-7.

[10] 石培禮,李文華.生態交錯帶的定量判定[J].生態學報,2002,22(4):586-592.

[11] 徐文鐸.吉良的熱量指數及其在中國植被中的應用[J].生態學雜志,1985,1(3):35-39.

[12] 黃欣穎,邵新慶,呂進英,等.基于物種重要值和土壤水分的草原群落邊界判定[J].草地學報,2012,20(3):450-455.

[13] 周洪華,李衛紅,陳亞寧,等.伊犁河流域烏孫山北坡植被垂直分布格局的定量判斷[J].中國沙漠,2011,30(4):906-912.

[14] 于大炮,唐立娜,王紹先,等.長白山北坡植被垂直帶群落交錯區的定量判定[J].應用生態學報,2004,15(10):1760-1764.

[15] Ludwig J A,Cornelius J M.Locating discontinuities along ecological gradients[J].Ecology,1987,68(2):448-450.