中國新聞史源頭、脈絡與研究方法探究

文/趙文晶 王馨慧

新聞史的研究,在我國可以追溯到19世紀70年代,《申報》上發表的《論中國京報異于外國新報》。經過兩個多世紀以來一代代新聞史學家的不斷努力,如今我國的新聞史學研究已經擁有了自己的研究體系。在眾多新聞通史研究著作中,戈公振的《中國報學史》及方漢奇的《中國新聞事業通史》(三卷本),是現在研究新聞史料人員必讀的歷史文獻著作。然而到目前為止,我國新聞史的研究還僅限于對于史料的考證和歷史事實還原的層面,即“黑格爾所劃分的歷史層次的第一層次,原始的歷史層面。”[1]現如今,隨著新聞史料的逐漸詳盡、豐沛,研究中國新聞史不能僅僅局限于史料的堆積,而是要在此基礎上有所創新,使新聞史成為一門具有自己獨特研究體系的專門史。

一、新聞史的界定

所謂新聞史,即“新聞事業發展的歷史,主要為新聞理論和新聞業務提供科學的史料和借鑒。”[2]作為新聞學的三大支柱之一,新聞史的重要性不言而喻。

新聞史中的每一個新聞事件、新聞人物都與其所處歷史時期的政治、經濟、文化背景有著很深的聯系,并影響著歷史的演變軌跡。例如,近代黨派報紙的論戰,不僅加速了《新民叢報》的停刊,而且使民主思想深入

人心,加速了革命隊伍的壯大和發展,將清末立憲運動推向高潮。新聞事件的發展本身就是一段歷史,與社會發展相互促進,相互影響。正如清華大學的李彬教授所言:“新聞史就是要立足當下,面對歷史,然后以社會史的范式和敘事學的方法,綜合考察來對新聞傳播史的衍變,以及其與現實的關聯進行書寫。”[3]

二、中國新聞史源頭的追溯

在現有的歷史資料中,追溯中國新聞史的源頭,要判斷我國古代最早的報紙是什么。到目前為止,對我國古代報紙的界定,是“封建社會出版的,主要以刊載古代統治階層的文件、動態與君王宮廷消息為主的各類報紙。”[4]根據這個定義,對我國新聞史源頭進行追溯,將認同戈公振在《中國報學史》中提出的觀點,“漢代邸報是中國古代報紙的開端”。但這個定義是在學界已經廣泛認為邸報是古代報紙的基礎上,將其特征總結而成的,不具有獨立的界定力。

目前,隨著史料的豐富,對中國新聞史的源頭的追溯和研究,應采取不同以往的研究方法,提出不同的觀點。

1.對比研究追溯源頭

相對于我國新聞傳播史對新聞源頭追溯研究的百家爭鳴、百花齊放的現狀,世界新聞史對其源頭的研究現在已經得到了相對統一的成果。在追溯中國新聞史的源頭可以通過對比研究法,以世界新聞史為基礎,來對我國古代最早的報紙進行界定。

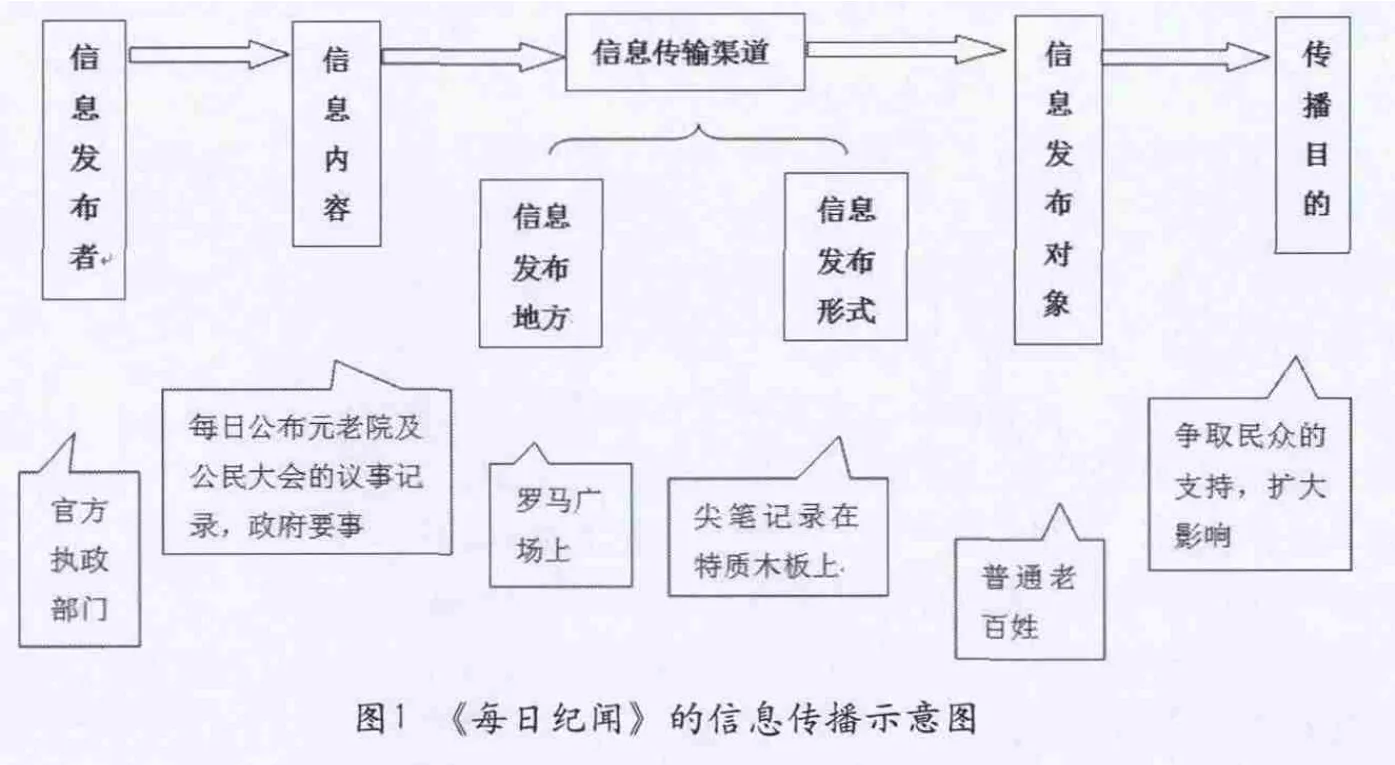

在現存的大多數關于外國新聞史研究的著作中,研究學者普遍都認同公元前59年的《每日紀聞》是西方最早的古代報紙。為了進行對比研究,將結合傳播學者拉斯威爾提出的著名信息傳播“5W”模式,對《每日紀聞》的特點、表征進行分析,總結出其主要的傳播特點,如圖1所示。

根據上圖的分析,可以總結出西方最早報紙的信息傳播特點是:官方發布,面向普通老百姓,為了爭取民眾的支持,主要公布政府每天的重要事件。

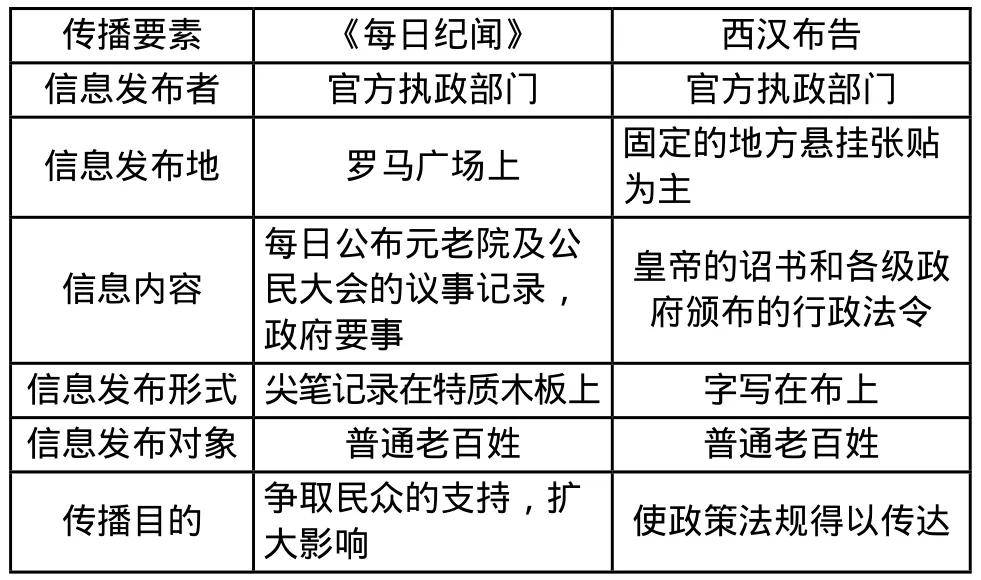

在現有的歷史資料中,根據《每日紀聞》的傳播特點,追溯我國新聞傳播的源頭。在《史記·呂太后本紀》中記錄著一種我國古代的信息傳播方式布告,“主要用來公布傳播皇帝的詔書和各級政府頒布的行政法令,在固定地點懸掛和張貼為主的政府文告。”[5]這種西漢時期布告的傳播特點與《每日紀聞》相類似,如表1所示。

表1 《每日紀聞》和布告的傳播特點對比表

根據對比法則,對于我國古代最早的報紙形式進行追溯,可以大膽地推測,我國古代最早的報紙是在西漢時期,即由官方在固定的地方張貼的政府“布告”。

2.演變推論追溯源頭

演變推論是根據時間的從后向前來對古代報紙進行演變推論,以此來驗證對比研究追溯源頭的結論。

在我國清代時期的“報房京報”,是研究者普遍認同的現存最為成熟的古代報紙。而在上世紀發現的唐代“敦煌進奏院狀”是現存最早的古代報紙原件。將其特點與布告的特點進行對比,如表2所示。

表2 清代報房京報、唐代進奏院狀報與布告的特點對比

根據對清代的報房京報、唐代的進奏院狀報和西漢布告的特點進行對比分析,發現報房京報和布告在內容和信息發布對象方面都非常的相似,根據時間的順序對報紙演變的特點進行推論,可以看出,布告在內容和傳播形式方面都與報房京報有著千絲萬縷的聯系。在內容上,布告是邸報的雛形,記錄的都是官方的信息;而在傳播形式上,其與清代報房京報均是公開面向社會各個階層的人發布統治階層內部的信息。

通過對比研究和演變推論進行驗證,均證明出西漢布告是我國古代報紙的雛形,即追溯我國古代最早的報紙是西漢時期的布告。

三、中國新聞史脈絡的重整

隨著我國學術界對新聞史的研究越來越深入,研究者從其他學科領域引入不同的研究方法,使我國新聞史的研究呈現出多種研究范式融合共存的局面。但是,對目前市面上流通的“中國新聞史”的著作進行統計,發現80%的敘事模式都是以時間為序,依據我國歷史史料研究的宏大敘事模式進行史料搜集。這種新聞史的寫作完全是基于歷史研究的框架之中進行的填充工作,并沒有突顯出我國新聞史的獨特一面。

根據中國新聞史的定義,對我國新聞史的脈絡進行重整是以新聞事業的演變為其脈絡框架。同時,自我國近代起,報人辦報就是“借日報表達自己的政治主張和觀點”。“政治家辦報”的思想充分體現出我國新聞史的演進與社會發展緊密相關的特征,每一次社會動蕩和改革,新聞傳播都起到了巨大的促動作用。根據著名歷史修辭學者詹姆斯·柏林的“智識場域”理論,將新聞事件作為影響社會各個方面的最終推動力,來進行中國新聞史的敘述。”[6]結合我國新聞事業的發展特點,對新聞史脈絡進行重整時,以“新聞事業本體演變為框架,以新聞事件為核心”來進行敘述和展開。

1.中國新聞事業演變的脈絡構架

在整個歷史大環境的背景下,根據“生產關系的不同,決定了生產力、意識形態、上層建筑都會有所不同,對于新聞的態度、管理也不盡相同”這一思路,對我國新聞史進行重新劃分時代,即為三大部分:印刷媒介(紙質媒體)時代、電子媒介(電子媒體)時代、網絡媒介(全媒體融合)時代,如表3所示。依據這種敘事模式,可以對我國新聞史的框架進行構架。

隨著媒介技術的不斷創新,我國政府對傳媒政策的調整,我國的新聞事業已經由單一走向多元,由宣傳的平臺轉變為溝通的橋梁。

表3 中國新聞史的三個時代劃分表

2.新聞事件本體延伸的脈絡敘述

回顧我國新聞事業的發展歷程,其與我國的經濟、政治、文化等社會大環境有著非常密切的聯系。例如,1978年5月11日,《光明日報》刊登題為《實踐是檢驗真理的唯一標準》的特約評論員文章。文章論述了馬克思主義的實踐第一的觀點,指出任何理論都要接受實踐的考驗。馬克思主義的理論并不是一堆僵死不變的教條,它要在實踐中不斷增加新的內容。這篇文章引發了一場關于真理標準的討論。這一討論為中國共產黨的十一屆三中全會的召開準備了思想條件。我國新聞史的敘述可以以新聞事件為核心,通過新聞事件來反映該事件所處的整個大的時代背景。這種寫作模式可以借鑒于《美國新聞史》,從宏觀角度切入來考察新聞業的發展,反映社會政治、經濟、文化等方面的信息。正如埃默里所言:“現代新聞體系并不是某個國家的饋贈,它僅僅只是人們進行的傳播努力不斷轉變發展到現階段的產物。”[7]

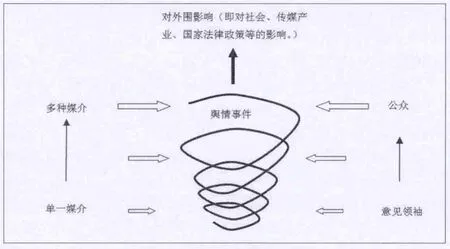

技術創新會加快新的媒介形式的出現,媒介的便利加快了信息發出者和參與者的大眾化,公眾的廣泛參與使多種媒體呈現出一體化的發展趨勢。這種新聞傳播的發展特點表現為,媒介和公眾圍繞著新聞事件呈現螺旋上升的發展趨勢,如圖2所示。以事件為核心來記錄我國的新聞傳播史。在媒體不斷創新和全民共同參與下,新聞的“專業傳播”轉化為“草根傳播”。即在現階段,新聞傳播新技術的廣泛應用,一個大型的社會輿情事件,就是一次加速新聞傳播向前發展的催化劑。

圖2 新聞史事件本體敘述法示意圖

四、新聞史研究方法的創新

中國新聞史在研究的過程中,特別是研究1949年以后的當代新聞史,著重記述新聞媒體的演變和創新,卻忽略了對新聞事件記述和新聞人思想、成就的記錄剖析。為豐富我國新聞史的研究,要在現有史料搜集的基礎上,利用事件相距較近、大部分新聞人物都健在的優勢,融入“口述歷史”和“對比研究”這兩種研究方法。使中國新聞史研究更加豐富飽滿。

1.口述歷史研究法

口述歷史,是“研究者通過對當代的人物進行訪談,采取記錄、錄音、錄像等手段,記敘儲存在當事人或知情人記憶中的各個時期、各個歷史事件、自己或他人的各種經歷,為歷史留下真實而生動的記錄。”[8]

運用口述歷史豐富新中國成立以來的新聞史史料,由于年代距離近,很多當代的新聞人都還健在,可以對這60多年來發生的新聞事件的當事人或旁觀者,如央視改革、都市報的興起、報業集團的建立等新聞事件,進行深入的采訪,補充現存的一些文件,使新聞史料不再枯燥無味,而是生動活潑起來。

對于將口述歷史引入到當代新聞史中,研究者必須要進行嚴格的把關。“口述的歷史還不是歷史,只能作為供歷史研究的原材料。”[9]由于受訪者在接受訪問時,會或多或少地帶有自己的主觀傾向去回答問題。故而在進行史料整理的時候,一定要進行反復的考證,對多方進行采訪,以確保通過口述得到的歷史資料真實可信。

口述歷史研究具有很強的急迫性。新中國成立后早期的新聞人現正在一個個離我們而去,健在的當事人也年事已高,要盡可能快地對目前還健在的優秀新聞工作者、新聞事件當事人進行采訪,從而為之后的新聞史研究者,留下珍貴鮮活的歷史資料。

2.特點對比研究法

由于我國當代新聞史現在還在繼續發展中,且與我們當下的生活太接近。有些研究者在研究當代新聞史往往會陷入只見樹木不見森林的困境中。可以運用對比研究法來對新聞史進行分析,即設立一個參照物,將這個參照物在不同時期的特點總結出來。例如,對不同時期的典型性報道進行研究分析,不僅反映了我國的社會發展,也記錄了我國新聞的發展歷程。與此同時,特點的對比研究表明,為了彰顯正確的人生觀、價值觀,典型性報道中的人物經常被神化,缺乏真實感,會使讀者對新聞的真實產生懷疑。這在研究新聞史的同時,也為新聞從業者提供了一些業務的建議和借鑒。

新聞史并不僅僅只是一部史料的堆積,而應該是一部對我國新聞傳播發展的鮮活記錄,在我國新聞史的發展中,有媒介的發展創新,有新聞事件的演變,也有新聞人的新聞活動和新聞思想,這樣的新聞史才稱得上是一部飽滿的新聞史。

五、結語

關于中國新聞史源頭、脈絡和研究方法的探究,要在具備很完善、豐富的新聞史料研究積累的基礎上,配合一套行之有效且成熟的研究方法,進行卓有成效的研究。這將是一個非常艱巨的任務,但它的研究意義卻極為重大。新聞是一門應用性很強的學科,認真對新聞史進行研究可以找出許多應對業務和現實應用中出現的問題,同時也可以豐富和完善新聞理論。新聞史是新聞理論與新聞業務的基礎,只有將新聞史研究好、研究充分深入,才有利于新聞業務能力的提高。正如方漢奇在“第八次全國傳播學研討會”上強調的,“對于現在和以后從事新聞史研究學者們來說,創新非常重要,特別是視野的創新。”[10]

注釋:

[1] 陳娜.跨越新聞史教研的三重門——談中國新聞史教研的發展路徑[J].國際新聞界,2008(4)

[2] 百度百科中的新聞史詞條,檢索http://baike.baidu.com/view/196403.htm于2013-4-28

[3] 李彬.“新新聞史”:關于新聞史研究的一點設想[J].新聞大學,2007(1)

[4] 雪硯.中國古代的報紙.中國檔案資訊網,來源《中國檔案報》,2010-10-8. 2013-5-8登錄http://www.zgdazxw.com.cn/NewsView.asp?ID=11966網站搜索查詢

[5] 方漢奇.中國新聞傳播史[M].中國人民大學出版社,2002:5.

[6] 王辰瑤.當代新聞敘述:不可隔斷的歷史書寫[J].山西大學學報(哲學社會科學版),2011(1)

[7] Emery·M.,Emery·E.,Roberts·L.N.美國新聞史大眾傳播媒介解釋史[M].展江譯(2009).中國人民大學出版社,2009

[8][9][10]林溪聲.口述史:新聞史研究的一種新路徑[J].國際新聞界,2006(7)