從時間周期看總被引頻次與即年指標評價誤區*

文/俞立平

科技評價包括科技政策評價、科研機構評價、科研人員評價、學術期刊評價等諸多方面,自從影響因子從1972年起成為期刊評價指標以來,總被引頻次幾乎與之同時出現。即年指標作為和影響因子性質相近的指標,隨后也被廣泛應用在期刊評價中。在迄今大多數期刊評價中,總被引頻次和即年指標成為選取頻度較高的兩個重要指標。

一、引言

所謂期刊的時間周期,就是指期刊的發表周期或評價周期,包括流量評價或存量評價因素。由于期刊評價的時間特性是隱含的,因此在學術界和期刊評價實踐中并沒有引起足夠的關注。

從發表周期的角度,有些期刊論文發表周期較短,一般是3~6 個月,有些期刊論文發表周期相對較長,在我國論文發表周期超過一年的期刊并不鮮見,比如《科技進步與對策》明確論文發表在定稿后一年左右。趙樹慶、劉永勝(2011)以國內20 種科技期刊為樣本,對2010年發表的3164 篇論文的發表時滯進行了調查統計,求出科技論文的平均發表時滯為11.6月。期刊的論文發表周期受多種因素影響,比如載文量、投稿數量、期刊影響力、審稿速度等。廣義的發表周期還包括論文寫作周期、論文退稿周期、紙質期刊上網周期等。

從評價周期的角度,CSSCI 核心期刊的遴選一般是一年一個周期,北京大學《中文核心期刊要目總覽》,已于1992年、1996年、2000年、2004年、2008年、2011年出版過六版,基本上以3~4年為一個周期,當然有的評價不具有周期性,主要是政府部門或相關研究機構不定期做一些評價。

關于總被引頻次的時間特點與局限研究,李曉紅、于善清(2005)認為,總被引頻次的大小與期刊的創刊年限有直接關系,創刊早的期刊,其總被引頻次一定比創刊晚的期刊要高,因此在使用總被引頻次評價期刊時一定要考慮這一因素,不能一概用總被引頻次的大小來評價期刊的學術水平。胡興戎、王晴(2010)發現在2009年累計總被引頻次居前10 位的口腔醫學期刊中,既有影響因子居前10 位的期刊(4 種),也有影響因子排位較低的期刊。李曉萍、姜瑾秋等(2006)認為總被引頻次主要反映科技期刊包括近期狀況在內的歷史狀況,彌補了因載文量過多而導致影響因子偏低的問題。王群英、林耀明(2011)選取資源、生態、地理三個相近學科的8 個期刊,通過分析它們的影響因子、總被引頻次與裁文量之間的關系發現,載文量與各刊影響因子的相關程度不一,而與總被引頻次有較強相關。

關于即年指標的時間特點與局限研究,劉雪立、董建軍等(2007)研究發現,隨著我國醫學期刊出版周期的縮短,即年指標呈現增大的趨勢,條件具備的情況下,縮短出版周期有可能提高即年指標。劉穎(2011)通過總被引速率、他刊引用速率和本學科引用速率3 個分指標加權計算了14 種圖書情報類核心期刊的即年指標,并分析研究了這些期刊的學術價值和即時影響能力。王玨、方卿(2011)系統分析2006~2010年JCR 收錄開放存取期刊即年指標隨時間、學科和地域三個維度變化的情況,以了解開放存取期刊的學術質量。董秀玥、趙瑞芹(2013)從出版周期、影響因子、稿源數量、質量保證和可持續發展等方面論述了縮短文章刊出時滯對醫學期刊的影響,并就其可能帶來的負面影響提出了防范措施。

總被引頻次和影響因子由于界定比較清楚,對其優點與不足學術界并沒有太多的爭論,但對這兩個指標與期刊時間特性的關系并沒有深入研究。本文在理論分析的基礎上,以湯森·路透2012年期刊引證報告(JCR2012)為例,選取生態學、生物學、數學(跨學科)三個學科,對總被引頻次、即年指標的特點及與期刊影響力指標的關系進行深入分析,然后對總被引頻次和即年指標用于期刊評價的適用性進行系統總結。

二、總被引頻次與期刊評價周期的關系

總被引頻次是期刊自創刊以來所刊載的全部論文在統計當年被引用的總次數,在同等情況下,創刊越早的期刊,由于其發表論文較多,總被引頻次值一般也較高;新創刊的期刊,由于絕對發表論文量偏少,即使學術質量較高,總被引頻次可能也較低。總被引頻次的這個問題,本質上是期刊評價的評價周期問題。

評價周期與評價目的及評價的管理功能是緊密關聯的。對期刊評價而言,太長的周期意義不大,因為失去了管理功能,所以一般期刊評價周期不會超過5年。當然如果評價周期過短,即使技術上可行,意義也不會太大,所以也沒有半年為周期的期刊評價。目前國家社科基金資助期刊遴選就是每年一次。

1.總被引頻次與期刊評價周期的理論分析

從評價指標角度,必須注意流量指標與存量指標的區別。所謂流量指標,就是基于當年數據的統計指標;所謂存量指標,就是累計數據的統計指標。期刊評價同樣也有流量評價和存量評價。

對于流量評價應該采用流量指標,對于存量評價應該采取存量指標,否則就不具備可比性。在期刊評價中,幾乎都是流量評價,所選取的一些評價指標,比如影響因子、即年指標、學科影響指標、特征因子、H 指數、被引半衰期等都是流量指標,只有總被引頻次是存量指標,這是期刊評價中的最大問題,最終會導致辦刊歷史比較悠久的期刊在評價中得分偏高。總被引頻次作為每年公布的存量指標,按道理只能用在存量評價中,根本就不能應用在流量評價中,然而實際情況是,目前國內的主流期刊評價,均將總被引頻次這個存量指標作為重要指標引入,在邏輯上是存在問題的。

那么,是不是在存量評價中,總被引頻次就可以無條件引入呢?其實也并非如此。以評選國家科技進步獎為例,學者A年齡較大,從1970年開始發表論文,學者B年輕一些,從1985年開始發表論文,2013年A 的總被引頻次為1000 次,B 的總被引頻次為700 次,很明顯這是不可比的,因為不同學者、不同學科創新的最佳年齡是不同的。所以對期刊評價而言,不同年度創刊的期刊,總被引頻次一般也不可比。

另外一個問題是,能否將總被引頻次這個指標通過某種方法折算成可比性指標呢?比如M 期刊1990年創刊,10年后的總被引頻次是1500 次,N 期刊2003年創刊,同樣10年后的總被引頻次是1300 次,能否說M 期刊優于N 期刊呢?也不能,因為引用只有在同年相比才具有可比性,不同年度的學術熱點不同,所以不同年度的總被引頻次相比就沒有任何意義。

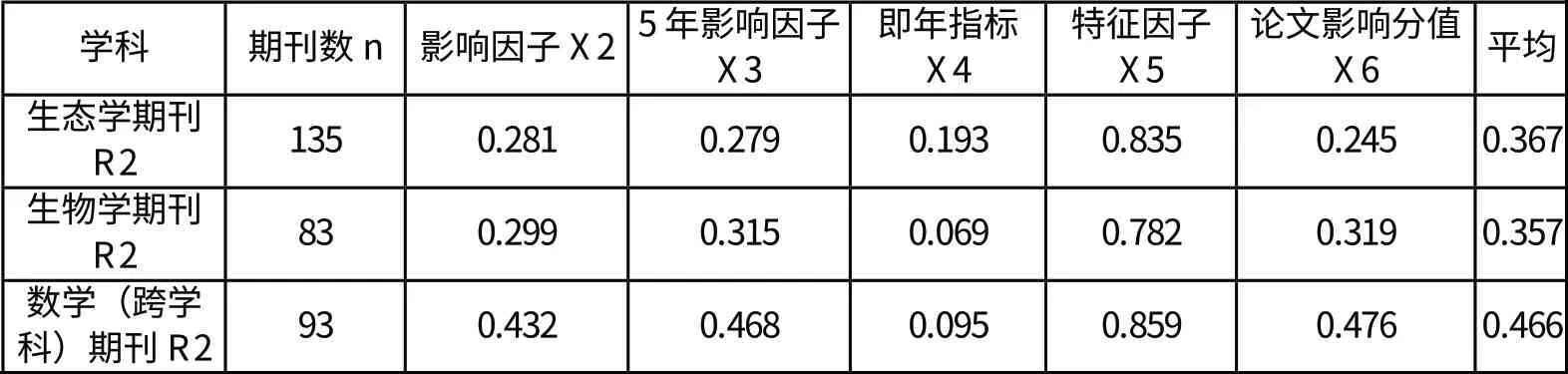

表1 總被引頻次與期刊影響力指標的擬合優度

2.總被引頻次與期刊影響力指標的擬合優度

2012年JCR 生態學期刊共135 種,生物學期刊共83 種,數學(跨學科)期刊共93 種。對三種學科的期刊,分別以總被引頻次作為因變量,影響因子、5年影響因子、即年指標、特征因子、論文影響分值作為自變量進行回歸,擬合優度如表1 所示。對生態學期刊而言,總被引頻次除了和特征因子擬合優度較高外(0.835),和其他期刊影響力指標的擬合優度均不高,擬合優度都在0.4 以下;生物學期刊類似,除了和特征因子擬合優度較高外(0.782),與其他期刊影響力指標的擬合優度均在0.4 以下;數學(跨學科)也類似,除了和特征因子擬合優度較高外(0.859),總被引頻次和其他影響力指標的擬合優度均在0.5 以下。

從平均值看,生態學期刊的擬合優度均值為0.367,生物學期刊的擬合優度均值為0.357,數學(跨學科)期刊的擬合優度均值為0.466,均值均在0.5 以下,可見總被引頻次與其他期刊影響力指標之間不具備較高的相關性,難以作為期刊影響力指標。

三、即年指標與期刊發表周期的關系

即年指標是期刊即年反應速率的一個指標,是期刊當年發表的論文被引用次數與期刊當年發表論文總數的比值,姑且不考慮期刊的他引問題,源期刊即年指標與引用期刊的發表周期存在著極大的關系。

1.即年指標與期刊發表周期的理論分析

在同等情況下,引用期刊的發表周期越短,源期刊的即年指標越大,因為引用期刊的發表周期越短意味著源期刊論文被引情況越早被檢索。引用期刊的發表周期越長,源期刊的即年指標越小,極端情況下,如果引用期刊所有論文的發表周期均超過12 個月,則源期刊即年指標為零。

除了開放存取期刊和電子期刊,大部分均為紙質期刊,由于現在科技寫作很多是網上閱讀文獻,從論文發表到網上能夠檢索仍然有一個時間間隔,這個因素也要考慮,本質上屬于廣義的“發表周期”,也就是說,如果引用期刊的全部論文發表周期均為11 個月,但是論文上網時間需要1 個月,那么,源期刊的即年指標也為零。

此外,還有寫作周期與退稿周期也要考慮,作者寫作論文是需要時間的,比如3 個月,其引用的論文一般也是3 個月前發表的最新論文,這個時間也要作為廣義的“發表周期”。如果作者投稿到A 期刊,4個月后被退稿了,再投稿到B 期刊,結果B 期刊錄用,那么這4 個月也要計入廣義的“發表周期”(這里暫不考慮論文修改中重新查找最新文獻的情況)。

也就是說,在所有引用期刊發表周期相同,論文寫作周期相同,退稿周期相同,上網時間間隔也相同的情況下,即年指標才有可能作為源期刊影響力的評價指標之一,但是這種前提假設并不存在,考慮到現在期刊發表周期普遍延長,因此即年指標作為期刊評價指標越來越失去了本來的意義。

2.即年指標與期刊影響力指標的擬合優度

對三種學科的期刊,分別以即年指標作為因變量,影響因子、5年影響因子、特征因子、論文影響分值作為自變量進行回歸,擬合優度如表2 所示。對生態學期刊而言,即年指標和其他期刊影響力指標的擬合優度均不高,擬合優度都在0.6 以下;生物學期刊類似,即年指標與其他期刊影響力指標擬合優度均在0.4以下;數學(跨學科)期刊即年指標和其他影響力指標的擬合優度均在0.4 以下。

從平均值看,生態學期刊的擬合優度均值最高,為0.456,生物學期刊的擬合優度均值為0.243,數學(跨學科)期刊的擬合優度均值為0.203,均在0.4 以下,說明即年指標與其他期刊影響力指標之間不具備較高的相關性,難以作為期刊影響力指標。

表2 即年指標與期刊影響力指標的擬合優度

四、結論與討論

期刊評價的時間因素必須予以足夠的重視。在期刊評價中,一般都是流量評價,很少用到存量評價。在存量評價中應該采用存量指標,同樣在流量評價中也應該采用流量指標。總被引頻次作為存量指標,被廣泛應用在流量評價中,從邏輯上是存在問題的,在時間上不能做到同步,因此本質上是不可比的。

由于任何期刊都有一定的發表周期,在期刊發表周期普遍變長的情況下,即年指標越來越失去其反映期刊影響力速度的意義。很多期刊論文發表周期平均值已經接近甚至超過一年,在這樣的情況下,源期刊的即年指標值就接近零。目前的期刊評價中,即年指標也是被廣泛采用的指標之一,但越來越失去其本質含義,因而是值得商榷的。

總被引頻次與即年指標難以反映年度期刊影響力。總被引頻次指標與即年指標構成總體比較簡單,而且還沒有除去自引因素。通過JCR2012 生態學、生物學、數學(跨學科)期刊的實證研究表明,總被引頻次、即年指標與期刊其他影響力指標的相關性很弱,并沒有反映出期刊影響力的某種獨特的規律或新的內涵。如果將總被引頻次中有限的期刊影響力因素去除,那么總被引頻次還能代表什么呢?可能只剩下反映期刊辦刊歷史的某種因素,問題是如果對期刊辦刊歷史進行某種考察,直接根據辦刊時間判斷即可,也用不到總被引頻次指標。

[1]Rousseau R,Yang L,Yue T.A discussion of Prathap’s h2_index for institutional evaluation with an application in the field of HIV infection and therapy[J].JournalofInformetrics,2010,4(2)

[2]趙樹慶,劉永勝. 20 種科技期刊 2010年論文發表時滯調查[J]. 編輯學報,2011(11-12)

[3]李曉紅,于善清. 慎重使用“影響因子”評價科技期刊[J]. 情報科學,2005(1)

[4]胡興戎,王晴. SCI—E 收錄口腔醫學類期刊情況及引文評價參數分析[J]. 中國科技期刊研究,2010(4)

[5]李曉萍,姜瑾秋,邢寶山等. 影響因子和總被引頻次在期刊評價中的作用[J]. 深圳中西醫結合雜志,2006(4)

[6]王群英,林耀明. 影響因子、總被引頻次與期刊載文量的關系研究——以資源、生態、地理方面的8 個期刊為例[J]. 中國科技期刊研究,2011(1)

[7]劉雪立,董建軍,周志新.我國醫學期刊出版周期與即年指標關系的調查研究[J]. 中國科技期刊研究, 2007, 18(4)

[8]劉穎.十年來我國圖書情報類核心期刊即年指標測度評價[J]. 晉圖學刊,2011(6)

[9]王玨,方卿.開放存取期刊學術質量評價(三)——基于即年指標視角的分析[J]. 出版科學,2011(6)

[10]董秀玥, 趙瑞芹.縮短文章刊出時滯對醫學期刊的影響[J]. 中華醫學圖書情報雜志, 2013(12)