壓縮比對船用中速柴油機燃燒性能的影響

張志清,譚東麗

(欽州學院,廣西 欽州 535000)

0 引 言

面對日益嚴格的排放法規,優化柴油機的燃燒質量,降低污染物的排放成為各柴油機生產廠商和內燃機科研工作者的重點[1]。壓縮比可以改變柴油機的循環熱效率進而改變其動力性,同時壓縮比的改變會影響上止點時刻缸內的溫度,影響柴油機的排放性。鄭建軍等[2]應用BOSST軟件對直噴天然氣發動機進行仿真計算,研究了壓縮比對充量系數、燃燒速率、熱效率以及NOx排放的影響。馬富康等[3]應用BOOST軟件對WD615型柴油機進行整機仿真,定量研究了壓縮比對換氣過程、熱力過程、燃燒品質的影響。以上文獻研究均為一維過程,沒有分析對燃燒本質的影響。本文采用三維CFD軟件AVL_FIRE對3種不同壓縮比下噴霧、燃燒過程進行仿真計算,通過對缸內溫度場、濃度場、貫穿距以及油滴索特平均直徑分析,研究3種不同壓縮比對船用中速柴油機燃燒過程及排放的影響。

1 數學模型

本研究的湍流模型為k-ε雙方程模型,通過求解湍流動能及耗散率的輸運方程得出湍流運輸系數[4];為描述燃油的噴霧過程,燃油噴霧模型采用WAVE模型,該模型假設噴射的油滴與噴嘴噴孔的直徑相同;燃油蒸發模型采用Dukowicz模型,該模型認為傳熱和傳質是完全相似的過程;著火模型采用渦團破碎模型,該模型認為燃燒的速率完全由渦團的擴散率決定;撞壁模型采用適用于熱壁面的Wallj1t模型;燃燒模型采用三區相關火焰模型ECFM-3Z;NO生成模型采用Extended Zeldovich模型。

2 研究對象及初始條件

本文主要研究某船用中速4沖程柴油機,進排氣門采用4氣門技術,其技術參數見表1。

表1 柴油機主要參數

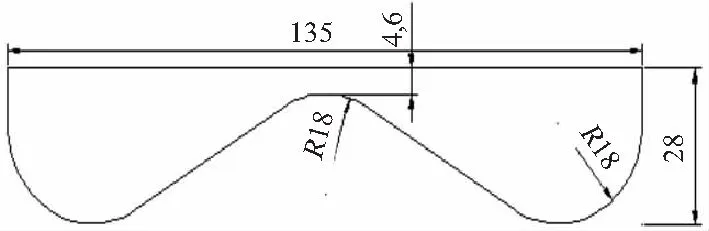

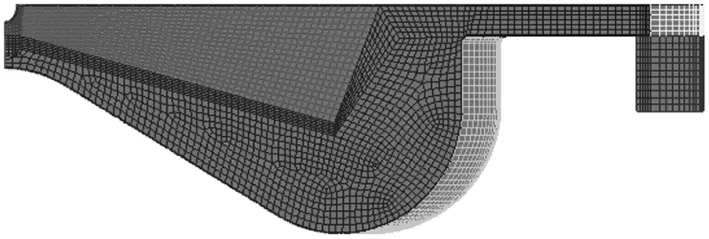

應用CAD軟件建立該型柴油機的燃燒室模型,其基本結構如圖1所示。將該模型以.dxf格式導入AVL_FIRE軟件中,確定噴油器位置及各參數,并在FIRE軟件ESE DIESEL模塊中劃分三維計算體網格。由于該型柴油機燃燒室為軸對稱性結構,為減少仿真計算時間,根據噴孔個數選取計算區域的1/8。圖2為活塞處于上止點時刻的計算體網格模型,網格單元數為173 020個。本文主要仿真研究高壓循環過程,計算從進氣門關閉時刻為上止點前137°CA開始,到排氣門打開時刻為上止點后120°CA結束,不考慮進排氣對燃燒過程的影響。

圖1 燃燒室CAD模型Fig.1 Combustion chamber CAD model

圖2 計算體網格模型(TDC時刻)Fig.2 Grid computing body model(TDC)

進氣門關閉活塞上行時刻缸內初始條件為:初始進氣溫度為313 K,初始進氣壓力為178 500 Pa,渦流比為1.2,循環噴油量為0.000 05 kg,汽缸套壁面溫度為475 K,缸蓋壁面溫度為570 K,活塞壁面溫度為625 K。

3 計算結果及分析

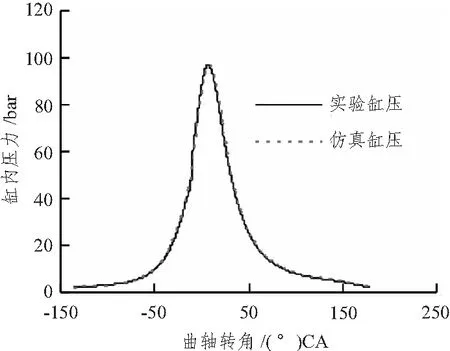

3.1 計算模型的驗證

為驗證仿真計算模型的準確可靠,將仿真計算數據與實驗數據對比,圖3為額定工況下仿真計算結果與實驗數據的比較。由圖3可看出,仿真計算的缸壓峰值和相位與實驗數據基本相同,其誤差大小為0.3%,說明該計算模型準確可靠。誤差來源一方面由于邊界初始條件為BOOST仿真數據提供,與柴油機實際工作情況有差別,另一方面是由于實驗測量數據存在誤差所致。

圖3 仿真計算與實驗所得缸壓曲線比較Fig.3 Simulation and experiment pressure of cylinder comparison curves

3.2 不同壓縮比對燃燒排放影響分析

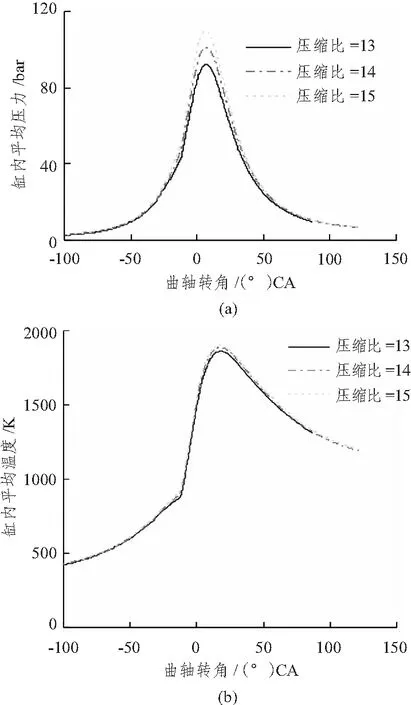

壓縮比的大小表明缸內油氣被壓縮的程度,是內燃機的一個很重要的參數指標,對內燃機的燃燒和排放有很大的影響[5]。壓縮比直接決定了活塞處于上止點時刻缸內溫度場和壓力場。本文只研究某船用中速柴油機不同壓縮比對柴油機燃燒及排放性能的影響,為該型柴油機壓縮比的合理選擇提供方向。壓縮比分別為方案1:ε=13;方案2:ε=14;方案3:ε=15。圖4為3種不同壓縮比缸內壓力與溫度的變化曲線。

圖4 不同壓縮比對缸內壓力、溫度的影響Fig.4 Effect of he compression ratio on pressure of cylinder and temerature

圖4為不同壓縮比對缸內壓力和溫度影響的變化曲線圖。由圖可見,隨著壓縮比的增大缸內平均壓力和平均溫度呈遞增趨勢,其中缸內壓力變化的幅度較大,說明隨著壓縮比的增加做功能力增強,但是隨著壓縮比的增加,壓力升高比比較大,對減少噪聲污染、降低機械負荷產生不利的影響,增加了內燃機的機械熱負荷。由圖4可知,壓縮比每增加1,缸內壓力峰值增加約8 bar,缸內溫度峰值增加約20 K,缸內溫度峰值出現的越早。

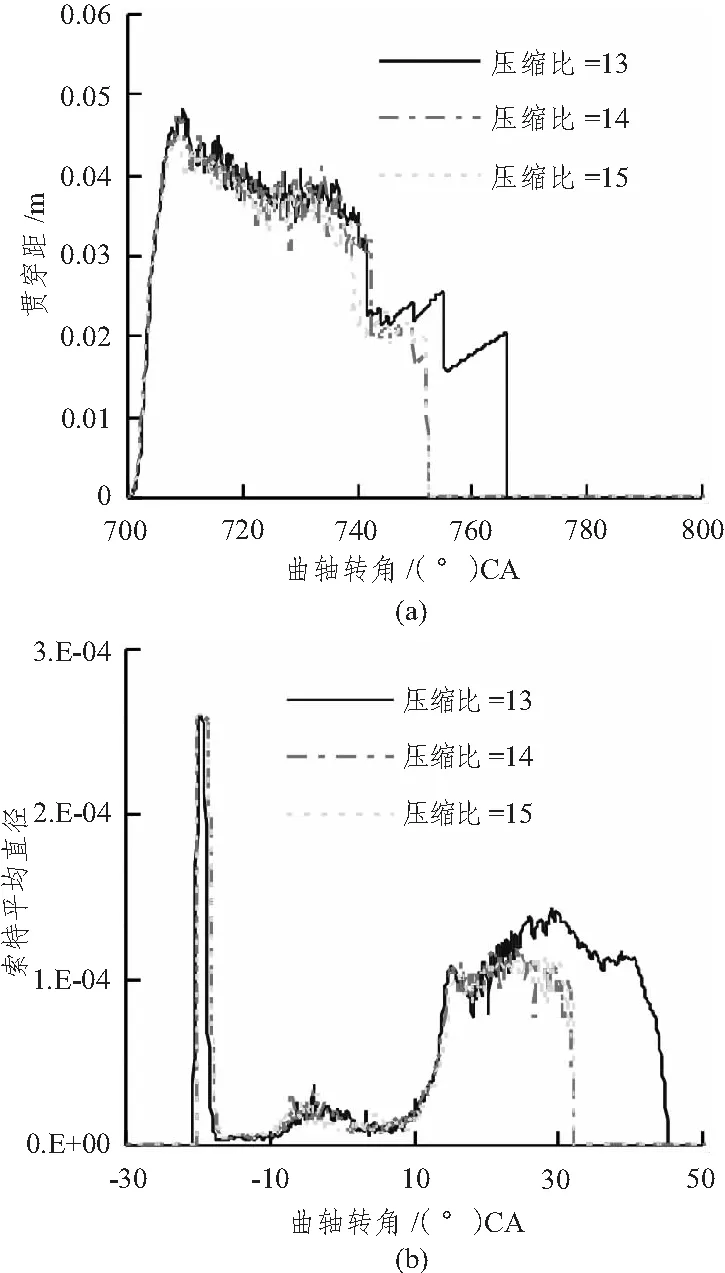

圖5為不同壓縮比對索特平均直徑、貫穿距的影響。由圖5可見,在噴油開始到上止點后15°油滴的索特平均直徑隨著壓縮比的變化沒有明顯的變化,變化趨勢比較平緩。但是壓縮比為13的方案,在上止點后30°左右仍存在索特平均直徑較大的液滴,并持續存在20°CA曲軸轉角,其原因是壓縮比降低,造成缸內溫度降低,減弱了燃油的蒸發速率,在上止點后30°CA仍存在較大面積的燃油顆粒,造成油氣混合不均勻,燃燒過程中產生碳煙,對燃燒的順利進行有不利影響。由圖可見,隨著壓縮比的增加,燃油完全氣化所需時間縮短,原因是壓縮比增加,缸內溫度升高,燃油蒸發速率加快。燃油噴霧貫穿距降低,其原因是壓縮比增加燃油噴射時刻缸內壓力增加,缸內的高壓阻礙了射流的運動,射流的貫穿距離減小,射流錐角增大[6]。

圖5 不同壓縮比對索特平均直徑的影響Fig.5 Effect of the compression ratio on SMD

圖6 不同壓縮比、不同時刻缸內濃度場分布Fig.6 The distribution of difference compression ratio and density field

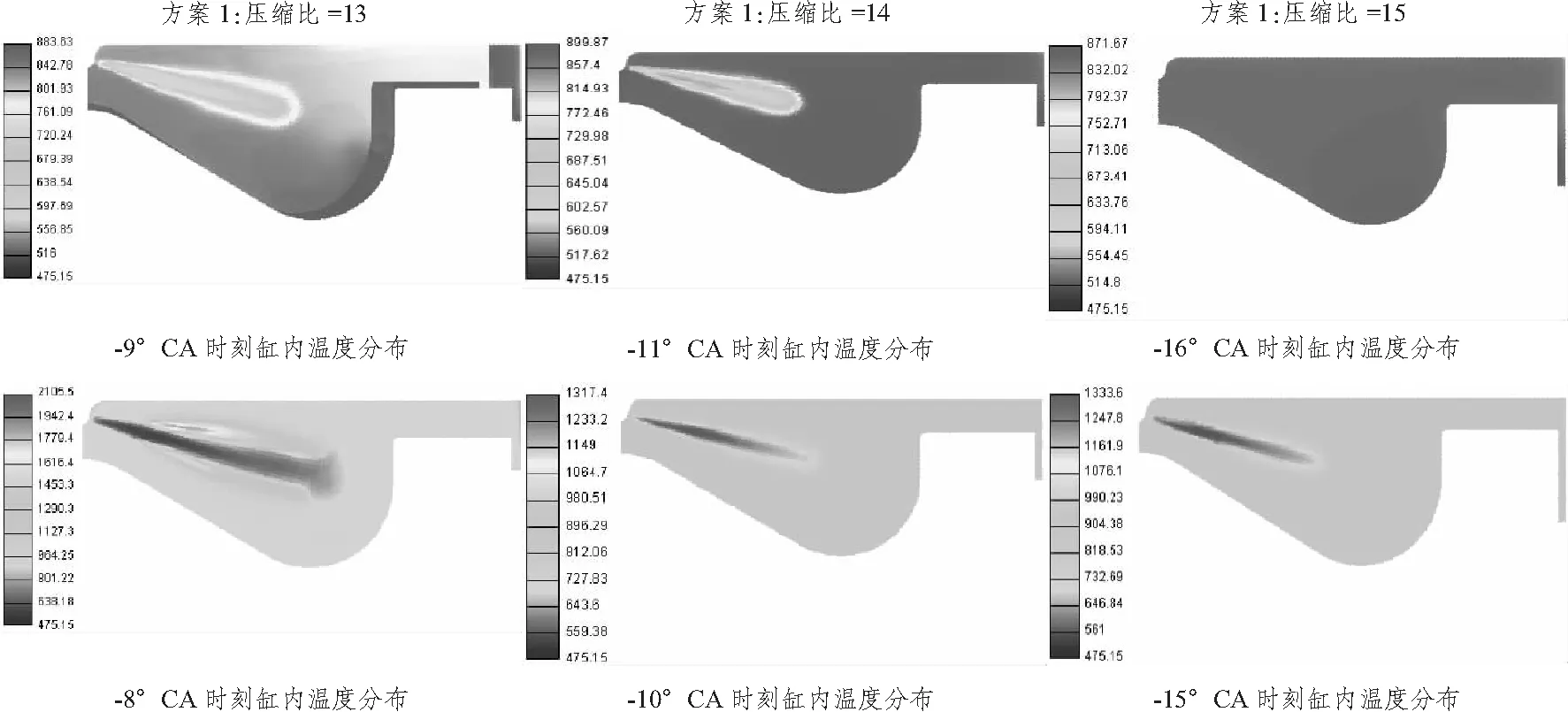

圖7 不同壓縮比缸內著火時刻溫度分布Fig.7 The distribution of difference compression ratio and ignition temperature

圖6為不同壓縮比下,缸內不同時刻缸內油氣分布。由圖可知,隨著壓縮比的增加,相同曲軸轉角下,缸內油氣濃度分布越均勻,可見較高的壓縮比促進油氣的混合,有利于燃油充分燃燒,放出更多的熱量。

滯燃期是柴油機著火過程和燃燒過程中一個極為重要的時期,直接影響著柴油機的燃燒過程和柴油機的經濟性和排放性,滯燃期是控制和改善燃燒過程的關鍵[6]。本文中滯燃期為噴油時刻開始到著火時刻所轉過的曲軸轉角。對于著火時刻,本文中認為缸內溫度發生突增的時刻為著火開始的時刻。由圖7可知,不同壓縮比方案下的缸內著火時刻,如壓縮比為13的方案,在上止點前9°CA,缸內溫度為886.63 K,上止點前8°CA缸內溫度為2105.5 K,則認為壓縮比為13方案著火時刻為上止點前8°CA。因為噴油時刻為上止點前20°CA,著火時刻為上止點前8°CA,則滯燃期為12°CA,壓縮比為14和15的方案為相同求解過程。

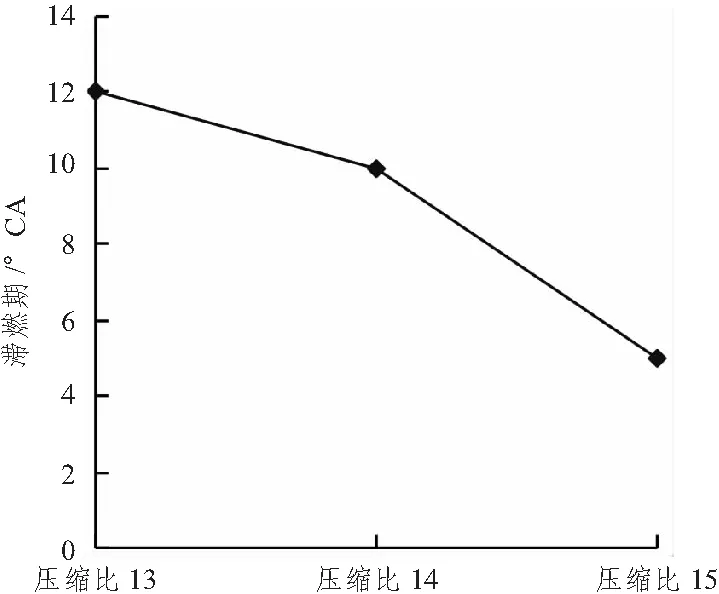

圖8 不同壓縮比對滯燃期的影響Fig.8 Effect of he compression ratio on ignition delay period

圖8為不同壓縮比情況下滯燃期的變化。由圖可見,隨著壓縮比的增大,滯燃期縮短。其原因是隨著壓縮比的增加,缸內壓縮壓力和溫度同時增加,加快了燃油蒸發的速率,縮短了燃油具備燃燒條件所需要的時間,對滯燃期的影響有雙重作用,使滯燃期明顯縮短。

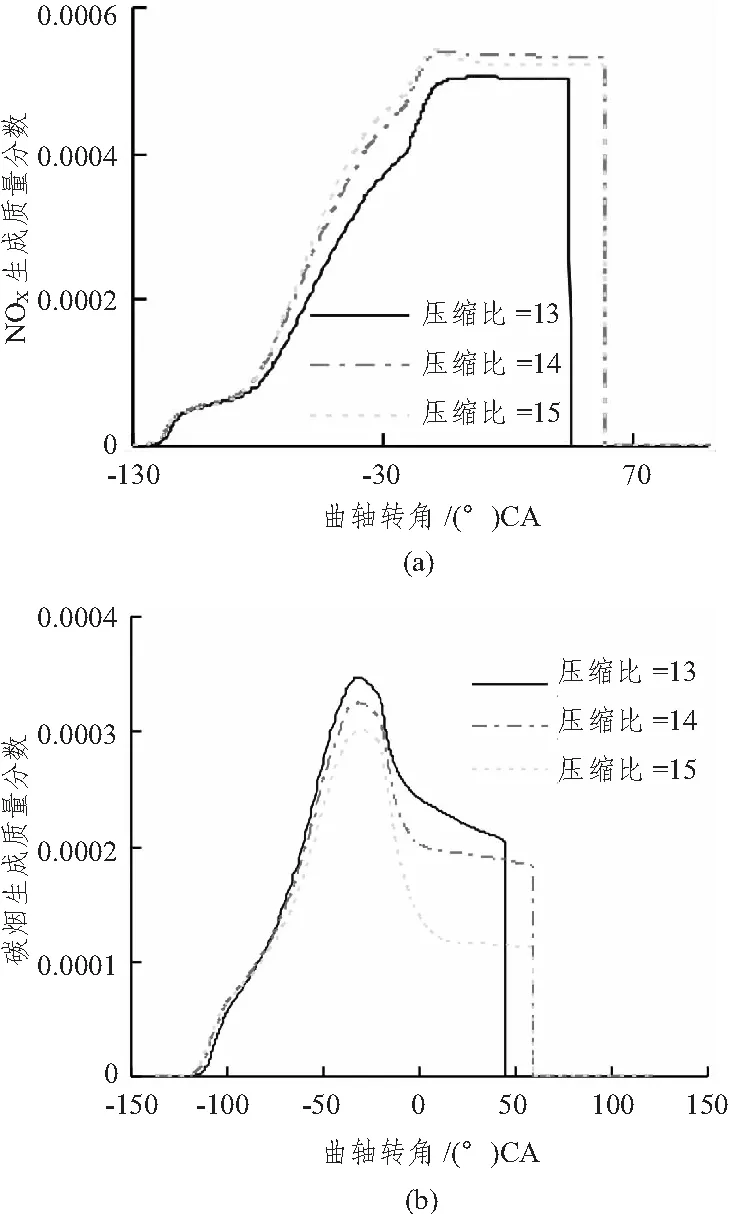

圖9 不同壓縮比對NOx和碳煙顆粒排放的影響Fig.9 Effect of he compression ratio on NOx and soot particles

由圖9可見,隨著壓縮比的增加,NOx生成量逐漸增加,碳煙的生成量呈現遞減趨勢。根據以上對缸內溫度、油滴索特平均直徑的分析,其原因是:壓縮比增加缸內壓縮能力增強,缸內溫度增加,為NOx的生成創造了條件。壓縮比為15的方案,缸內碳煙顆粒的生成量降低,主要原因是壓縮比增加,缸內油氣分布均勻,缸內溫度較高,燃燒較完全,碳煙生成量低。

4 結 語

1)壓縮比對內燃機的燃燒和排放有較大影響。隨著壓縮比的增加,缸內壓力、溫度峰值增加;

2)隨著壓縮比的增加,燃油蒸發速率加快,索特平均直徑降低,且變化平穩,燃油貫穿距離隨著壓縮比的增加而變近;

3)碳煙顆粒隨著壓縮比的增加排放反而降低,NOx生成量隨著壓縮比增加而增加。

[1] 盧東.氣道試驗臺及四種評價方法介紹[J].重慶理工大學學報,2010,24(12):123-126.

LU Dong.An introduction of passage experiment sets and their four evaluation methods[J].Journal of Chongqing University of Technology Natural Science,2010,24(12):123-126.

[2] 阮見明,董建,潘志翔.壓縮比對內燃機性能的影響[J].內燃機,2011(6):13-15.

RUAN Jian-ming,DONG Jian,PAN Zhi-xiang.Effectc of compression ratio on performance of inernal combustion engine[J].Internal Combustion Engines,2011(6):13-15.

[3] 馬富康,董小瑞,張翼.柴油機壓縮比對整機性能的影響研究[J].拖拉機與農用運輸車,2006,33(4):37-41.

MA Fu-kang,DONG Xiao-rui,ZHANG Yi.Effects of compression ratio on performance of diesel engine[J].Tvactor & Farm Transporber,2006,33(4):37-41.

[4] TATSCHL R,Bogensperger M.Modeling spray combustion in diesel engine[C].Proceedings of Internal Congress on Combustion Engine,1998.

[5] 何學良,李疏松.內燃機燃燒學[M].北京:機械工業出版社,1990.

HE Xue-liang,LI Shu-song.Combustion of internal comb-ustion engine[M].Beijing:China Machine Press,1990.

[6] 王金華,方宇,黃佐華等.利用高速攝影紋影法研究天然氣高壓噴射射流特性[J].內燃機學報,2007,25(6):500-504.

WANG Jin-hua,FANG Yu,HUANG Zuo-hua,et al.Experim ental study of the Jet characteristics of high-pressure injected natural gas using high speed photograph method[J].Transactions of CSICE,2007,25(6):500-504.