長江上游土地利用變化信息挖掘

——以1980年與2000年為例

魏顯虎,張宗科

(中國科學院遙感與數字地球研究所,北京 100101)

1 引 言

土地利用空間格局是自然和人為因素共同作用結果的反映,綜合研究空間格局和過程有助于深入理解土地利用變化機制,準確預測土地利用變化速率及脆弱地區的演變,為相關土地利用政策制定提供依據[1-2]。

轉移矩陣能反映土地利用轉移數量,已被廣泛應用。但傳統分析方法只對轉移矩陣做概括性分析,往往不能深入挖掘土地利用變化的內部轉移信息。比如類間轉移多并不一定是最具系統性的轉移,因為面積較大地類間的轉移即使較多,也可能是隨機轉移。因此,區別系統轉移和隨機轉移過程應同時考慮地類本身和相互轉移面積。一般轉移矩陣中對角線上保持不變的面積要遠大于轉移的面積[3-5],該不變量能反映各地類本身的信息,承載著重要的土地利用變化信息。因此,利用統計方法深入分析不變量對土地利用變化研究具有重要意義。

從引起土地利用變化的原因角度考慮,隨機轉移是指那些偶爾發生的、獨特的變化過程,特點是發生突然、變化迅速[6-7]。比如自發性移民、整體經濟環境變化、地權丟失以及其他生產因素變化等可導致隨機轉移[8-9]。系統轉移是指經常的、普遍的變化過程,特點是具有連貫性和漸進性。引發系統轉移的因素主要有人口自然增長、商品化增加、邊緣地帶發展、公共環境教育缺乏或土地資源使用權制度的變化等[4]。然而,如何從統計學的角度區分隨機轉移和系統轉移?Pontius等人提出一種方法,是通過深入分析轉移矩陣的多種要素特別是不變量來確定,即隨機轉移是指某地類從其他不同地類獲得的面積分別與原相應流失土地的地類面積呈比例,或者是一種地類流失為其他地類的面積分別與相應獲得土地的地類面積呈比例;若比例偏差較大,就構成系統轉移[10]。

通過檢測統計學意義上的土地利用隨機和系統轉移,可以幫助研究和管理人員獲知土地利用轉移的優勢信息,并借助其他輔助信息深入探究土地利用變化的原因,從而有針對性地制定措施,阻止或減小不合理利用對土地資源的沖擊[11]。

長江上游是中下游發展的重要生態屏障,近年來,生態環境整體有所改善,但局部區域仍存在生態平衡失調。為此,本文介紹了一種能深入挖掘最具優勢土地利用變化信息的有效方法,探討了長江上游地區土地利用變化中的隨機和系統轉移,以期為該區的土地資源管理提供科學依據。

2 研究區概況

長江上游指長江干流從源頭至湖北省宜昌段,流域面積100×104km2,占全流域的58.9%,涉及青、藏、云、貴、川、渝、陜、甘、鄂等9省、市、自治區;人口1.63億,占全流域的40%左右。長江上游地跨中國大地形的第一、二級階梯,山地丘陵面積占90%以上。地表破碎、坡陡谷深是該地區的基本地貌特征。長江上游地區經濟發展相對落后,生態環境相對脆弱。由于人類活動的加劇,長江流域的生態環境負荷越來越重,流域性生態安全問題日益受到學者們的關注[13-15]。

3 數據處理及研究方法

3.1 數據基礎及處理

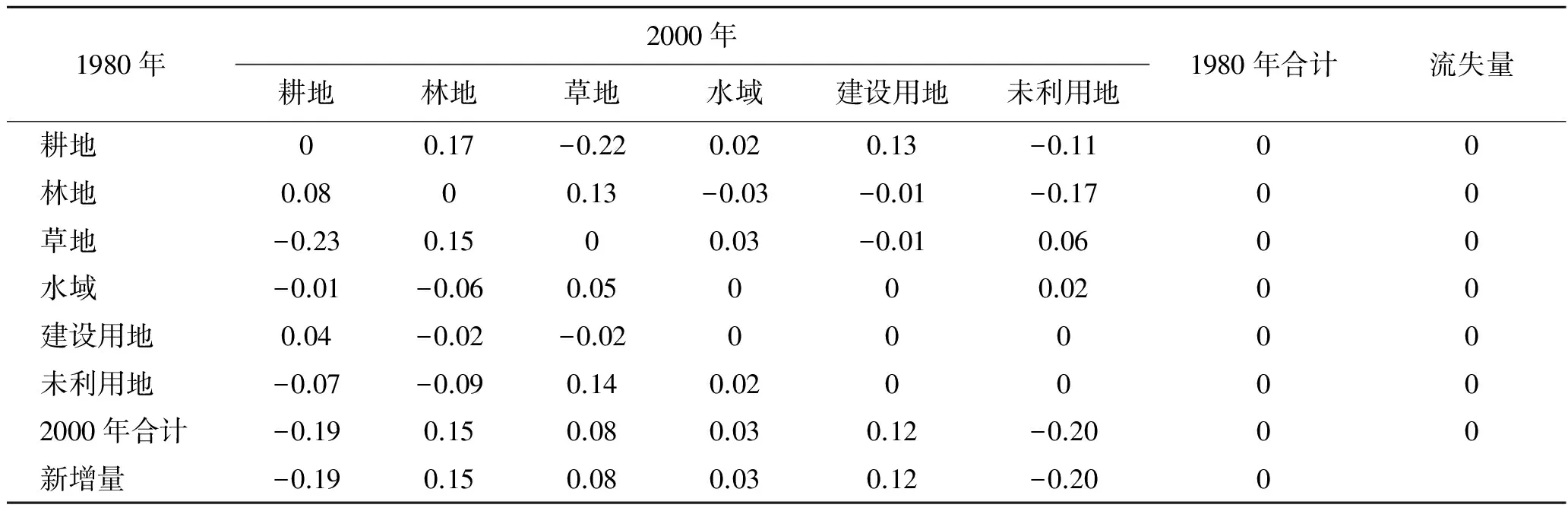

土地利用數據來源于中國科學院遙感應用研究所在1980年和2000年LandsatTM影像基礎上經人機交互解譯建立的1∶10萬土地利用數據庫。研究中采用6個一級類型:耕地、林地、草地、水域、城鄉建設用地和未利用地(圖1)。運用ArcGIS將兩期數據進行疊加分析,獲得土地利用類型轉移矩陣(表1)。

圖1 長江上游的土地現狀圖

3.2 研究方法

表2是土地利用轉移矩陣的一般格式。其中,行(用i表示)為t1時點土地利用類型,列(用j表示)為t2時點土地利用類型;Cij(其中i≠j)表示由地類i轉變為地類j的面積百分比,Cjj(即當i=j時)表示t1~t2期間地類i保持不變的面積百分比。

3.2.1 土地利用變化概述

從流失量、新增量、凈變化量、交換變化量和總變化量等5個變量概述了土地利用變化。其中流失量(Ci+-Cii)和新增量(C+j-Cjj)分別表示t1~t2期間各地類減少和增加的量,可以直接從轉移矩陣中獲取。

表1 長江上游1980年~2000年土地利用變化轉移矩陣(%)

表2 土地利用變化轉移矩陣(%)

凈變化量表示t1~t2期間各地類面積上的變化,其絕對值可用公式(1)計算,其中Nj表示地類j的凈變化量。

Nj=max(Cj+-Cjj,C+j-Cjj)-min(Cj+-Cjj,C+j-Cjj)=︱C+j-Cj+︱

(1)

當凈變化量為零時,并不一定沒變化。因為可能該地類在一地流失土地,同時在另一地又獲得土地,該變化信息用交換變化量來說明,可用公式(2)計算,式中Sj表示地類j的交換變化量。交換變化量可用來表示t1~t2期間各地類在位置上的變化。從公式中可以看出,當凈變化為零時,交換變化量等于流失量或新增量的兩倍。

Sj=2min(Cj+-Cjj,C+j-Cjj)

(2)

新增量與流失量或凈變化量與交換變化量共同構成土地利用的總變化量,其計算如公式(3)所示,式中Cj表示地類j的總變化量。

Cj=Nj+Sj=max(Cj+-Cjj,C+j-Cjj)+min(Cj+-Cjj,C+j-Cjj)

(3)

3.2.2 土地利用類型的持續性

矩陣對角線上的Cjj表示未發生變化的量,未變量在各地類中占有很大比例,承載著重要信息。因此Braimoh提出一種方法,利用未變量并結合流失量、新增量以及凈變化量來闡述各地類的持續性。即用Lp=流失量/未變量、Gp=新增量/未變量以及Np=凈變化量/未變量等3個比值來評價地類的持續特征。

3.2.3 隨機轉移和系統轉移

用統計方法區分系統和隨機轉移需要同時考慮類間轉移數量和各地類本身數量。該計算過程可分為4步。第1步計算各地類的期望新增頻數(用Gij表示),即在隨機增加過程中,新增地類j來自地類i的期望頻數,其計算如公式(4)所示。

(4)

其中,假定t2時各地類的新增量和所占面積百分比都是先驗的,然后依據t1時其他地類的相對百分比將實測新增量分布在其他地類上即得各地類的期望新增頻數。第2步是計算隨機增加過程中實際轉換量和期望新增頻數的差值,即Cij-Gij。通過實際發生的變化量與相應期望頻數之間的對比來發現優勢信息是統計數學中常用的方法,例如聯列表分析中的卡方檢驗和邏輯蒂克分析中的ROC檢驗。如果差值Cij-Gij等于或接近于零,表明該轉換為隨機轉換;若差值Cij-Gij偏離零值較遠則表明該轉換為系統轉換。第3步計算各地類的期望流失頻數(用Lij表示),即在隨機減少過程中,地類i流失到地類j的期望頻數,其計算如公式(5)所示。

(5)

其中,假定各地類的流失量都是固定的,然后依據t2時其他地類的相對百分比將實測流失量分布在其他地類上即得各地類的期望流失頻數。第4步是計算隨機減少過程中實際轉換量和期望流失頻數的差值,即Cij-Lij。與第2步相似,若差值Cij-Lij等于或接近于零,表明該轉換為隨機轉換;若差值Cij-Lij偏離零值較遠則表明該轉換為系統轉換。

4 結果與分析

4.1 土地利用變化概述

表3概括了各地類的面積百分比、新增、流失、凈變化、交換變化和總變化。耕地、林地、草地是該區優勢地類,三者共占總面積的92%以上,無論是新增量、流失量還是總變化量、交換變化量都比其他地類大。水域、建設用地和未利用地是本區的劣勢地類,面積小,上述4個變量也都相對較小。所有地類中只有草地和建設用地的新增用地大于流失用地,其他四類用地的新增量小于流失量。林地流失量最大,主要轉化為草地和耕地,原因是林地退化和陡坡開荒;林地新增量小于流失量,新增林地主要來自于草地和耕地。草地新增量居第一位,主要來自于林地退化、休耕地和棄耕地;而流失的草地主要轉換為林地和耕地。耕地流失量大于新增量,流失的耕地主要轉化為林地和草地,說明部分陡坡實施的“退耕還林還草”土地利用結構調整政策取得一定成效;在耕地轉化為林地和草地的同時,又有大量的林地和草地轉化為耕地,說明人口增長導致的盲目開墾依然存在。建設用地增加明顯,主要以占用耕地為主。水域、未利用地和草地相互轉換,這主要是由降水的季節性變化和年際變化導致的,降水多的季節或年份,這些地區可能就為湖泊或沼澤,降水少或干旱的季節或年份,這些地區就為草地或沙地、鹽堿地等。6種地類的主導變化基本一致,都是以交換變化為主,交換變化在總變化中的比例分別為97.45%(耕地)、96.74%(林地)、95.87%(草地)、86.17%(水域)、59.06%(建設用地)和98.92%(未利用地),而凈變化除建設用地外所占比例都很小。在長江上游土地利用變化中交換變化占總變化的95.69%。這種交換變化大而凈變化小的特點說明該地區各種地物類型在空間位置上轉移頻繁而絕對數量上變化不大。

表3 長江上游1980年~2000年土地利用變化概括(%)

4.2 土地利用類型的持續性

由表1可知所有未變量之和高達93.73%,占絕對優勢。比值Gp大于1表明動態變化過程中該地類新增面積大于持續不變的面積。該區所有地類的Gp值都小于1,說明各地類動態變化過程中更傾向于靜止不變,而不是新增(表4)。比值Lp用來評價地類轉移過程中的脆弱性,比值Lp大于1表明該地類更傾向于轉變為其他地類而不是傾向于保持不變。該區所有地類的Lp值都小于1,說明所有地類更傾向于保持不變,而不是流失。雖然建設用地在整個區域中只占0.51%(2000年),但是其Np值最大,凈增量是其持續不變量的27.6%。草地的Np值也是正值,其凈增量是持續不變量的0.5%。其余地類的Np值都為負,且絕對值都比較小,說明凈流失量與持續不變量相比而言都非常小。

表4 1980年~2000年各地類的Gp、Lp和Np值

4.3 隨機轉移和系統轉移

表5是實際轉換量和期望新增頻數的差值。對于林地-耕地和耕地-林地的轉換,實際轉換量與期望新增頻數的差值分別為0.21%和0.11%,這表示耕地和林地之間的轉換存在系統轉換,耕地系統性的從林地中獲得的土地占總面積的0.82%,林地系統性的從耕地中獲得的土地占總面積的0.81%(表2)。該信息說明耕地的擴大主要是以占用林地為主,陡坡開荒還很嚴重;毀林開荒和退耕還林并存。對于林地-草地和草地-林地的轉換,實際轉換量與期望新增頻數的差值分別為0.17%和0.09%,這表示林地和草地之間的轉換存在系統轉換。林地系統性的從草地中獲得的土地占總面積的1.22%,草地系統性的從林地中獲得的土地占總面積的1.34%。當耕地轉換為建設用地時,實際轉換量與期望新增頻數的差值為0.11%,這表明建設用地擴張時,會系統性的從耕地中獲得土地。草地轉換為未利用地時,實際轉換量與期望新增頻數的差值為0.13%,表明當未利用地擴大時,會系統性的占用草地。

表5中有些實際轉換量與期望新增頻數的差為負,但其絕對值卻很大。比如耕地-草地的轉換,其差值為-0.3%。這表明草地面積增加時,會系統性的避免從耕地獲得土地。同理,耕地會系統性的防止從草地和未利用地獲得土地,林地會系統性的防止從未利用地獲得土地。未利用地會系統性的防止叢林地和耕地獲得土地。

表5 隨機增加過程中實際轉換量和期望新增頻數的差值(%)

表6是實際轉換量和期望流失頻數的差值。對于耕地-林地、林地-耕地、草地-林地和林地-草地的轉換,實際轉換量與期望流失頻數的差值分別為0.17%、0.08%、0.15%和0.13%。表明耕地系統性的流失為林地,林地系統性的流失為耕地,草地系統性的流失為林地,林地系統性的流失為草地。類似的,耕地系統性的流失為建設用地,未利用地系統性的流失為草地。對于草地-耕地和耕地-草地的轉換,實際轉換量與期望流失頻數的差值分別是-0.23% 和-0.22%,其差值都是負數且偏離零值較大,這表示草地和耕地都系統性的防止流向對方地類。同理,林地和耕地會系統性的防止流失為未利用地,未利用地會系統性的防止流失為林地和耕地。

表6 隨機減少過程中實際轉換量和期望流失頻數的差值(%)

從同時發生的系統性增加和系統性減少(表5和表6)推斷出土地利用變化的優勢信息有:耕地轉換為林地(占總面積的0.81%);林地轉換為耕地(占總面積的0.82%);林地轉換為草地(占總面積的1.34 %);草地轉換為林地(占總面積的1.22%);耕地轉換為建設用地(占總面積的0.14%)。

以上結果表明,雖然有大量的草地流失為耕地(0.47%),但是這種流失方向是系統性的防止,也就是說耕地不會將草地作為獲得土地的靶區,當地農民更傾向于將林地開墾為耕地。耕地的流失方向主要是林(0.81%)地和草地(0.46%),但耕地流失為林地具有很強的傾向性,而耕地向草地的轉換不具備傾向性轉換優勢,而是系統性的防止。這是因為當地農民在執行退耕還林還草政策時更愿意種植收益高的經濟林,部分退耕還林還草試點地區出現了種植“經濟林熱”。林地和草地之間的系統性轉換一方面反映某些地區森林遭砍伐后未得到及時更新,另一方面反映某些地區荒山荒地造林、封山育林政策的實施取得成效,促使草地向林地的轉換。耕地轉換為建設用地的面積相對較小,屬于小比例變化,但其轉換量與期望轉換頻數的差值表明該轉換具有很強的傾向性轉換優勢。表5表明建設用地會系統性地從耕地獲得土地,并且系統性地防止從林地、草地和未利用地獲得土地;表6表明耕地會系統性地流失為建設用地,林地、草地會系統性地防止流失為建設用地。這反映了建設用地邊緣區的耕地是其擴展的首選地。究其原因,是因為在城市邊緣區,市場將把土地配置給能帶來最大回報的土地競買者,而土地資源長遠的生產潛力、生態效益和社會效益將會被視而不見。

5 結束語

本文通過深入分析土地利用轉移矩陣,獲得了更深層次的土地利用變化信息:

(1)由交換變量可知長江上游各地類在空間上的變化要明顯大于時間上的變化。

(2)由地類的持續性可知,除建設用地外,各地類更傾向于靜止不變,但這并不說明該區域生態系統穩定,該值只能反映該土地利用分類系統下各地類數量上的穩定性,而不能反映各地類內部質量上的穩定性,因此還需要各相關學科從內部結構上作進一步研究。

(3)采用統計學方法區分系統轉移和隨機轉移,獲得該區域的優勢轉換信息為:耕地和林地間的相互轉換,林地和草地間的相互轉換,耕地流失為建設用地。

該方法簡單有效,能快速挖掘某一區域土地利用變化中的系統轉移和隨機轉移,提取最具優勢的土地利用轉移信息,幫助科研人員將土地利用格局和變化過程聯系起來,深入探究土地利用變化的驅動因素和機制,從而有針對性地制定出一系列措施,阻止或減小不合理利用對土地資源的沖擊。

[1] LAMBIN E F.Modelling deforestation processes:A review[M].Luxembourg:Office of Official Publications of European Community,1994:113.

[2] NAGENDRA H,MUNROE D K,SOUTHWORTH J.From pattern to process:Landscape fragmentation and the analysis of land use/land cover change[J].Agriculture,Ecosystems and Environment,2004,101(2):111-115.

[3] GEOGHEGAN J,VILLAR S C,KLEPEIS P,et al.Modeling tropical deforestation in the southern Yucatan peninsular region:Comparing survey and satellite data[J].Agriculture,Ecosystems and Environment,2001,85(1):25-46.

[4] MERTENS B,LAMBIN E.Land-cover-change trajectories in southern Cameroon[J].Annals of the association of American Geographers,2000,90(3):467-494.

[5] CHEN J,GONG P,HE C,et al.Assessment of the urban development plan of Beijing by using a CA-based urban growth model[J].Photogrammetric Engineering and Remote Sensing,2002,68(10):1063-1072.

[6] TUCKER C J,DREGNE H E,NEWCOMB W W.Expansion and contraction of the Sahara desert from 1980 to 1990[J].Science,1991,253(5017):299-301.

[7] LAMBIN E F,GEIST H J,LEPERS E.Dynamics of land-use and land-cover change in tropical regions[J].Annual Review of Environment and Resources,2003,28(1):205-241.

[8] BARBIER E B.Links between economic liberalization and rural resource degradation in the developing regions[J].Agricultural Economics,2000,23(3):299-310.

[9] BRAIMOH A K.Modeling land-use change in the Volta Basin of Ghana[M].Gottingen,Germany:Cuvillier Publishers,2004:175.

[10] PONTIUS JR R G,SHUSAS E,MCEACHEM M.Detecting important categorical land changes while accounting for persistence[J].Agriculture,Ecosystems and Environment,2004,101(2):251-268.

[11] BRAIMOH A K.Random and systematic land-cover transitions in northern Ghana[J].Agriculture,Ecosystems and Environment,2006,113(1):254-263.

[12] 王錫桐,劉志文,楊慶嬡.建設長江上游生態屏障對策研究[M].北京:中國農業出版社,2003.

[13] 虞孝感.長江流域生態環境的意義及生態功能區段的劃分[J].長江流域資源與環境,2002,11(7):323-327.

[14] 劉兆德,虞孝感.長江流域相對資源承載力與可持續發展研究[J].長江流域資源與環境,2002,11(1):10-16.

[15] 張曉平,樊杰.長江上游生態脆弱區生態屏障建設與產業發展戰略研究—以邵通市為例[J].長江流域資源與環境,2006,15(3):310-314.