新媒體對高校理工科學生網絡價值觀的影響及對策研究

弋 鵬 黃慧慧

(南京工業大學 化學化工學院,江蘇 南京 210000)

新媒體對高校理工科學生網絡價值觀的影響及對策研究

弋 鵬 黃慧慧

(南京工業大學 化學化工學院,江蘇 南京 210000)

科技的飛速發展使得新媒體形式趨于多樣化,高校學生作為社會新技術、新思想的前沿群體,其既充分享受新媒體技術帶來的便捷,又直接受到新媒體形式帶來的沖擊與影響。研究通過問卷調查,探討了新媒體形勢對高校理工科學生網絡價值觀的影響,并提出了對策與建議。

新媒體 網絡價值觀 影響 對策

新媒體主要指以電腦、數字化技術為核心,具有互動性和多媒體功能的咨詢與傳播科技,具有數字化、互動性等特征[1]。據《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截止2013年12月,中國網民達6.18億,全年新增網民5358萬人,互聯網普及率為45.8%,較2012年年底提升3.7%,其中手機網民規模達5億,保持持續增長[2]。這使得互聯網在經濟社會中的地位不斷提升,對網民生活形態的影響力度加大。高校學生作為社會新技術、新思想的前沿群體,其既充分享受新媒體技術帶來的便捷,又直接受到新媒體形式帶來的沖擊與影響。因此,了解新媒體形勢下高校學生的價值觀,從而有針對性地對他們進行引導,樹立正確的人生觀和價值觀,培養他們成為祖國的棟梁,為實現“中國夢”而奮斗,是高校學生工作者的基本任務。

本文以高校理工科學生為調查對象,就新媒體形勢下“高校理工科學生的網絡價值觀取向”進行調查,旨在為新媒體形勢下做好高校理工科學生的思想政治工作提供參考。

一、調查對象

本研究采用隨機調查方式,調查對象為南京工業大學工科院系的本科生及研究生、博士生。本次調查共發放問卷274張,回收有效問卷268張,有效率為97.81%。樣本年齡段為20~28周歲,其中男女比例約為7∶3。

二、結果與分析

根據收集的數據資料,對高校理工科學生了解的新媒體形式、使用新媒體的基本情況及在新媒體形式下價值觀的變化進行分析。

1.高校學生接觸新媒體的情況。

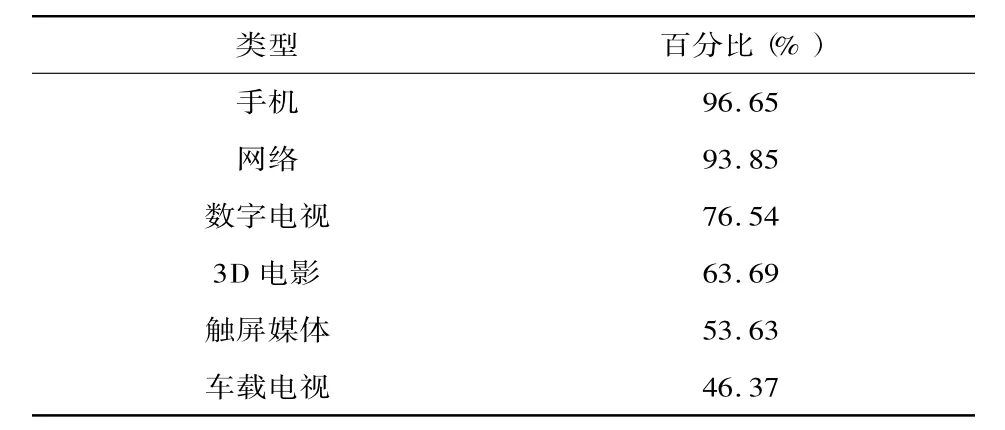

表1 高校理工科學生所了解的新媒體類型

本部分調查以高校學生了解、接觸新媒體的類型、時長、主要目的、關注的領域為主要內容。具體調查結果見表1。

新媒體是相對傳統媒體而言的,科技的飛速發展使其具有多種形式。綜合表1分析可知,手機和網絡是高校理工科學生了解及接觸頻率最高的新媒體類型。隨著時代的進步和生活水平的提高,高校學生幾乎每人都擁有手機、電腦等設備,這就方便了他們使用新媒體設備。

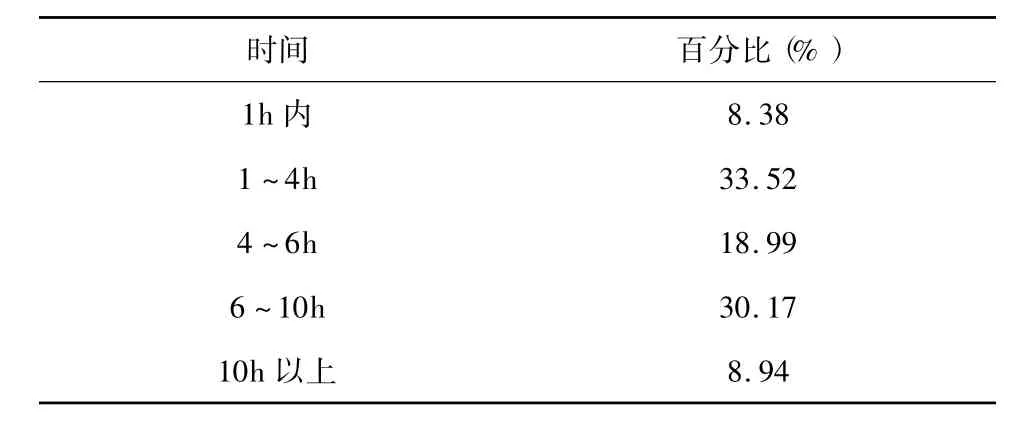

表2 高校理工科學生每日新媒體使用時間

從表2高校理工科學生使用新媒體的時間來看,使用新媒體時間在1~4h及6~10h的居多,約60%的學生使用時間低于6h,這表明新媒體對他們具有巨大的吸引力。現在各高校在宿舍基本都安裝了網絡,移動、聯通、電信等運營商在校園內實現了網絡覆蓋,連接網絡便捷,接入成本低,提高了他們對新媒體的依賴度。同時,網絡不受時間、版面限制,信息更新快,便于隨時了解信息,使得新媒體對高校學生的吸引力增大。

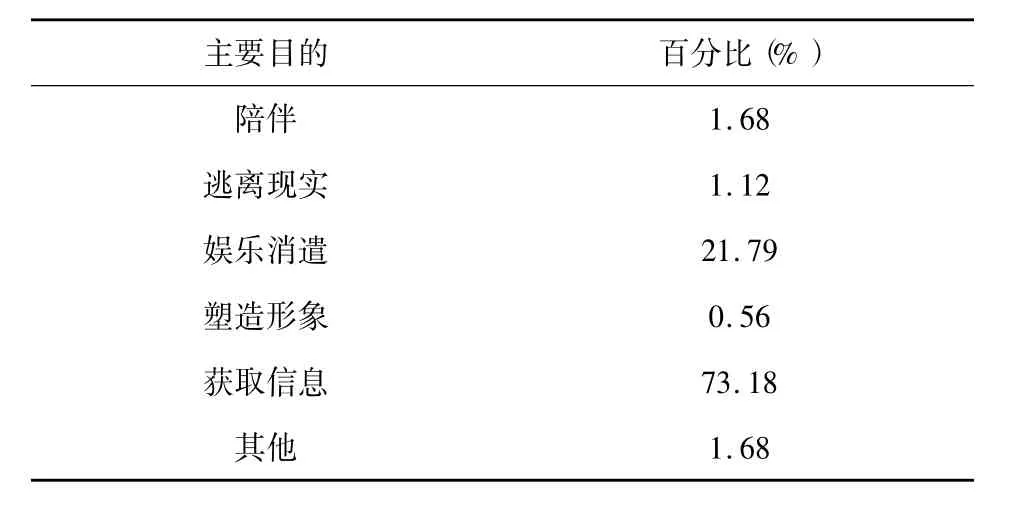

表3 高校理工科學生使用新媒體最主要目的

表4 高校理工科學生使用新媒體所關注領域

綜合表3、4可以看出,學生使用新媒體主要以獲取信息為主,娛樂消遣也占一部分比例。利用新媒體獲取信息時,學生會根據自己的需要進行選擇,關注個人感興趣的領域信息,如時事新聞、電視電影、網上購物、體育、招聘等,這說明大多數高校理工科學生使用新媒體極為普遍,是他們獲取信息的重要途徑,且有選擇性,個人自主學習的能力基本形成。與此同時,部分學生使用新媒體是為了達到滿足自己需要陪伴、逃離現實的目的。隨著高校學生自我意識的不斷增強,學習、就業壓力逐漸增大,即將走向社會的煩惱和急躁,使得他們通過新媒體或取社會的各種信息。這種需求直接反映在使用新媒體的時間及關注領域上,網絡成為高校學生學習、娛樂、交往、購物的首選。

2.新媒體形式對高校理工科學生網絡價值觀的影響。

在新媒體社會中,價值觀問題受到越來越多的關注。網絡價值觀反映網絡對于人的意義或價值,是人們基于網絡化生存、網絡享受和發展的需要對網絡一般價值的根本看法,是網絡文化的核心[3]。由于新媒體的虛擬、開放性等特點,不斷改變信息傳播方式,逐漸改變高校學生的學生、學習、思維方式,對他們價值觀的構建產生一定影響。本部分調查擬探究新媒體環境對高校學生的網絡價值觀的影響。

表5 高校理工科學生對于網絡謠言的做法

表6 高校理工科學生對于網絡上敏感信息的做法

綜合表5、6,大部分高校理工科學生對于網絡上謠言或敏感信息能夠客觀看待。約一半的學生能夠理性對待并追求真實信息,約一半的學生則采取旁觀者態度,既不干預又不發表言論。少數學生不管信息真假或憑主觀臆斷判斷真偽,先進行信息擴散,這正凸顯了新媒體形式對高校學生道德價值觀的影響,高校學生對于新媒體環境下信息正確性的判斷無助,有的只能采取感性判斷抑或是旁觀的方式進行應對,這不利于社會主義正確價值觀的傳播及理解。由于網絡環境的復雜,網絡上宣揚的道德觀與社會主導的道德觀之間的矛盾沖突使他們陷入迷惘;同時,由于高校學生閱歷、經驗的缺乏,易沖動與情緒化,使得他們對網絡上密集甚至泛濫的信息進行評判時缺失內在的準則;再者,長期處于新媒體這個虛擬的環境中,不容易感受到對方的反應,造成他們無意間降低對自己的要求,對不道德現象置若罔聞。

表7 高校理工科學生對網絡紅人的看法

從上表可以看出,對于網絡媒體關注和惡炒的“鳳姐”、“芙蓉姐姐”、“犀利哥”、“郭美美”等人,高校理工科學生大多了解并能夠較理性對待。這表明在傳播新聞之時,網絡媒體可改變方式,吸引人的目光,但也不能為了吸引眼球而將新聞過分夸大或惡俗化。

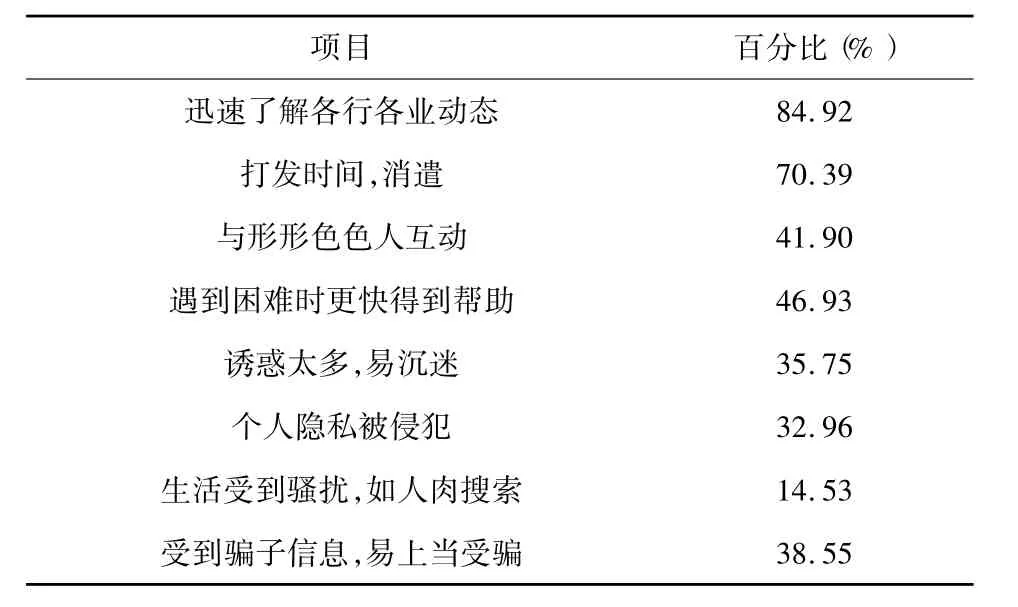

表8 高校理工科學生認為新媒體的出現對生活的影響

上表反映了新媒體的出現對高校理工科學生生活的影響,新媒體的出現可以使他們迅速了解各行各業動態,進行休閑娛樂,與不同地區、年齡甚至不同國家的人進行互動,遇到困難時可以更快得到更多人的幫助。但凡事都有利有弊,網絡亦是一把雙刃劍,近三分之一的學生認為網絡上誘惑太多,容易讓人沉迷,讓人上當受騙,個人信息被泄露,個人生活受到騷擾。

從上述數據及分析可以看出,新媒體在高校學生中有極高的覆蓋率和使用率,新媒體已然成為高校學生獲取信息、休閑娛樂、交往、購物的主要途徑。高校學生價值觀并沒有出現大的危機性轉變,對于網絡上的謠言、敏感信息等,部分高校學生能夠理性對待,也有部分學生冷漠處理;多數高校學生能夠意識到并利用新媒體,只有近三分之一學生看到新媒體的弊端。因此,高校學生工作者要注意在新媒體背景下學生價值觀的轉變,及新媒體形式下學生的思想教育工作。

三、對策與建議

隨著時代的發展,信息社會下,新媒體以特有的方式影響當今社會的方方面面。高校學生處于身心發展的關鍵時期,是人生觀、價值觀成型的重要階段,因此,如何引導高校學生正確認識新媒體的價值成為高校學生工作的必然要求。

1.加強新媒體文明建設,營造良好的教育環境。

高校是培養高層次人才的園地,也是用社會主義核心價值體系武裝青年的重要思想陣地。在新媒體形式下,高校應與時俱進,抓住機遇,應對挑戰,逐步改變教育模式,創新工作理念、方法,堅持正確的輿論導向,按照積極利用、科學發展、依法管理、確保安全的要求,在建設新媒體文明的過程中加強管理,在管理中促進新媒體文明健康發展。充分利用新媒體技術作為載體,將新媒體知識和技術融入教育,加快數字校園建設,組織豐富的校園文化活動。在推進數字校園建設和新媒體文化發展的同時,加快新媒體文明建設,凈化網絡環境,使新媒體成為傳播社會主義先進文化的新途徑、公共文化服務的新平臺、學生精神文化生活的新空間,同時為高校的改革、學生的發展營造良好教育環境。

2.加強教師隊伍建設,創建師生互動平臺。

高校教師是青年學生成長的引路人,應加強對高校學生網絡價值觀的教育和引導,創新思想政治教育工作方式,把對學生網絡價值觀的教育與人生觀、價值觀相聯系。黨的十八大報告明確指出:“加強和改進網絡內容建設,唱響網上主旋律。加強網絡社會管理,推進網絡規范有序運行。”針對新媒體時代高校教育對象、方法、環境和內容的新變化,高校教師要適應社會信息化情況,充分運用新媒體傳播方式,建立與學生互動交流的平臺,了解學生的需求,用新觀念考慮問題,用新辦法解決問題,根據實際情況采取可行措施,有目的性、方向性、針對性地開展工作,取得師生滿意的實效。高校教師要放下身段,以朋友和親人的角色與學生進行面對面的交流,深入教室、學生宿舍、食堂,深入講臺和競賽現場,深入實驗室,深入學生博客、QQ群、微博、微信等平臺,加強與學生的聯系互動,傾聽學生意見,了解學生最關心的問題,解決學生最迫切的需求,以學生的合理訴求為方向調整思路,制訂工作方案,及時解決問題。既要做雪中送炭的事情,更要做未雨綢繆的事情。同時要提高工作效率,分清輕重緩急,并以身作則,做好正面引導,釋放正能量。

3.提高學生媒介素養,增強自我教育能力。

高校要重視大學生媒介素養的培養,把培養和提高高校學生的媒介素養作為一項重要教學內容,將媒介素養課程融入學校的課程體系之中,配置資源,開設課程,介紹必要的媒介知識,通過對媒介現象或媒介作品展開分析,讓他們學會辨別媒介真實與社會現實,理性地決定自己的態度和行為,提升文化道德素養,幫助他們健康成長。培養高校學生對各種媒介的正確認知和批判的能力,提高對信息的思辨能力,能有效利用媒介促進自我成長。同時,引用多種新媒體平臺對大學生進行價值觀教育,學校官方微博、學校官方QQ群等都是非常有效的方式,使大學生在對于某些事件迷茫時能有據可查、有理可依。

高校學生要自覺、有意識地培養媒介素養,增強自我教育能力。通過學習了解新聞傳播的基礎知識,閱讀有關傳媒的書籍和資料,對媒介產生理論認識;積極參與學校媒介,如校報、校園BBS、校園廣播站、電子宣傳欄等,加深對新媒體出版物的認識,通過對內容的品評、甄別和推薦,培養對媒介信息的辨識能力,在群體分享和互動交流中培養并強化批判意識。此外,要明確網絡世界是現實世界的延伸,進入網絡空間就進入真實的輿論空間,必須恪守現有的法律法規,理性傳播信息,在網絡空間自覺遵守社會主義網絡道德規范,樹立人人都是“把關人”的理念,為網絡的凈化、健康化,為傳播社會主義先進文化擔負光榮的社會責任。

[1]姜進章.新媒體管理[M].上海交通大學出版社,2012.

[2]中國互聯網絡信息中心[R].中國互聯網絡發展狀況統計報告,2014.

[3]周成龍.網絡價值觀的形成、沖突與融合[J].中共山西省委黨校學報,2009(01).