同工能同酬嗎?苦惱人的笑

趙齊

2013年7月1日,新修訂的《勞動合同法》(以下簡稱“《新法》”)正式亮相,其中最引人注目的莫過于對同工同酬的表述,即被派遣勞動者享有與用工單位勞動者同工同酬的權利。《新法》一出,引來社會各界廣泛關注,而數以千萬計的勞務派遣員工,都熱切地期待同工同酬的早日實現。如今,從大多數單位的用工實踐來看,同工同酬還大都停留在派遣員工的一種樂觀期待上。

政府機關派遣工——泥制“鐵飯碗”

12月份的東北早已是千里冰封、萬里雪飄。對于每一個上班族來說,早起上班是一件特別“折磨”人的事情,哪怕在溫暖的被窩多睡五分鐘也是幸福的。可是作為交通協警的小姜卻無法享受這樣的“幸福”,每天早晚交通高峰期都是小姜最緊張的時刻。

數九寒天,小姜頭上戴一頂大棉帽子,穿著一身笨重的厚厚的警服,小腿上裹著皮制的護膝。從早上七點鐘開始,他就準時站在指揮位置不停地環視四周,時而禁行,時而放行。他所在的執勤路口是該市的主干道,每天早晚高峰期,交通信號燈根本解決不了車輛擁堵的問題,如果沒有交警現場調流,這條路將成為上班族的“噩夢”。

盡管穿得像北極熊一樣厚重,小姜的嘴唇仍被凍得發紫,為了加快血液流速,他在原地不停地跺著雙腳。當被問到這么辛苦,有多少加班費和補助的時候,小姜說:“交通協警的任務就是指揮交通,保證市民順利出行,不管怎樣辛苦,都是分內工作,哪有什么加班費,還談何補助?”

小姜是一年前通過勞務派遣公司招聘來到交警支隊的,因為從小的夢想就是有一天能穿上警服“抖精神”,所以看到市公安局的招聘信息,就滿懷激情地來報名,通過筆試、面試、體檢等層層考核,終于如愿以償地穿上了警服,但卻是沒有編制的勞務派遣工。上班后,上級說年輕人應該到基層歷練歷練,就指派小姜等一百余位同一批派遣員工做了交通協警。小姜說:“工作辛苦點兒也沒啥,年輕人嘛,就該多吃點苦,可是一年到頭就掙那么點死工資。剛開始上班時,一個月掙1600塊錢,按社平基數的60%扣完各項保險,開到手里的錢不足一千塊。后來經過相關

部門和學者的呼吁,工資漲到一個月1800塊錢,扣完保險也不到1500塊錢。單位各種獎金和福利待遇根本沒有派遣工的份兒,在外人看來,我們身著警服挺神氣的,但充其量就是個臨時工,早晚高峰在現場指揮交通的幾乎都是我們這樣的派遣工,可工資卻和正式編的同事相差好幾倍。”“誰不知道編制是硬道理?可‘留下來才是第一要務,現實如此,只好迂回前進,總不能坐等編制下來再干事兒吧?”

一位勞務派遣公司的工作人員說:“現在機關窗口行業的工作人員幾乎都是派遣員工,國家要求派遣員工比例不超過10%,可現實中,派遣員工的比例多達20%-30%。很多派遣員工一個月就拿1200元的工資,有的甚至更少。他們的年齡大多在25歲左右,最多簽過兩次的派遣合同到期后,就得自謀職業。這其中有很多人,盡管薪水少得可憐,但是單位的名字好聽,能在擇偶時占一定的優勢。還有的人,仍幻想著通過托人找關系,把編制落下來。

當地編制辦主任無奈地說:“像小姜這樣的年輕人不在少數,為了等到‘正式編,真正捧上‘鐵飯碗,寧愿現在天天端著‘泥飯碗慢慢熬,期盼著有朝一日‘多年的媳婦能熬成婆,但這種可能性卻微乎其微。”

在南京大學教授肖澤晟看來,此種做法其實是撞了編制的“腰”,其啟示價值要遠大于用人效果。他說,中央要求編制“控制總量、盤活存量、有增有減”是基于現實考量,因為許多機關單位人滿為患。但實際上,編制已成為各單位的“稀有財產”,編制有限,而在職人員又只能增不能減,政府無法調控,于是便走進了“精簡—膨脹—再精簡—再膨脹”的怪圈。

事業單位派遣工——備受冷落

2012年,通過了當地組織的教師招聘考試,小穎被派遣到一所小學做語文教師。每天她與正式教師一樣,早晨7點40分之前來到學校,開始一天的工作。小穎說:“當時,我們也參加了正規的錄用考試,學校的各項考核工作我們也要參加。目前當地聘用教師的工資為每月1700元,享受三險;正式編制教師及選聘教師的待遇每月在3000元左右,享受五險。工作與正式教師一樣,可是在工資待遇方面卻有著明顯的差別。”許多家長紛紛抱怨說:“一些老師平時不認真備課,在課堂上不好好講課,卻利用業余時間給孩子補課收補課費,沒有課的時候就看考公務員的輔導資料,完全沒有職業操守可言。”可是這些老師也有苦難言,編外的老師永遠是備受冷落,評優、獎金、福利都沒有自己的份,越是這樣下去,想要成為編制內部人員的欲望就越強烈。“在高房價、高物價面前,職業道德顯得是那樣的微不足道。”一名編制外的“臨時”教師委屈地說。

“累!實在太累!”急診室ICU(重癥加強護理病房)護士長小安在談論自己的工作時總是用一個“累”字來概括,“每時每刻都在與死神賽跑,從上班到下班,急診室的護士幾乎沒有歇腳的工夫。看我們的手,因為長期使用消毒水而變得粗糙,冬天時滿是裂口;因為長期奔走、站立,我們的襪子和鞋子的消耗量特別大。”長期高強度的勞動使許多護士落下病根。工作十年的外科ICU護士小陳由于長期需要抬病人,幾年前就得了腰肌勞損,經常腰部酸痛。一位已離職的護士坦言:“除工作辛苦、得不到認可外,收入待遇不高才最讓我苦惱。”“工資只有1500元,交完房租就只剩下一半,還要交水費、電費,而且還要吃飯,不知道這樣拮據的生活會持續多久。”新護士小月說。

“其實在醫院,派遣護士與正式編制護士的同工不同酬現象是導致派遣制護士離職率高的重要原因。”護士小王說。醫院普遍缺編嚴重,不少護士只得通過派遣公司來招聘,獎金、工資、福利都有較大差別。國家花了大量財力物力培養護士人才,可換來的卻是這樣的結果。

有關專家擔心,“編外人員”若從事城管、政法工作,會遭遇其身份帶來的執法困境,不僅易“出事”,而且出事后也易被“頂包”;從事教育、醫療工作,出現任何教學、醫療事故,只需派遣公司與本人單方解除合同即可,和單位不發生任何關系。中國勞動學會副會長蘇海南認為,由于我國普通勞動力資源長期供過于求,處于弱勢地位的勞動者往往只能被動地接受企業、機關事業單位的分配方式。《新法》雖然進一步強調了“同工同酬”,但在具體的實施中還缺少很多可操作性的細則。

國企派遣工——“二等公民”

《新法》規定,勞務派遣工只能用于臨時性、輔助

性或者替代性崗位。其中,10%適用于輔助性崗位,但由于一些單位用工不規范,崗位性質界定模糊,輔助性崗位用工比例已嚴重超標。據相關部門調查,執行10%的比例最大的困難并不在于私企,而在于政府部門和國有企業。在一些政府機關、事業單位,特別是銀行、電信、電力等行業,勞務派遣人員比例甚至可達70%。“低廉的用工成本和靈活的用工方式是用工單位難以抵抗的誘惑,用工單位能否將勞務派遣人員降到10%,關鍵在于自己肯不肯割掉既得利益這塊肉。一些國有企業管理者認為,勞務派遣方式不但降低了用工成本,而且讓考核表更加“好看”。

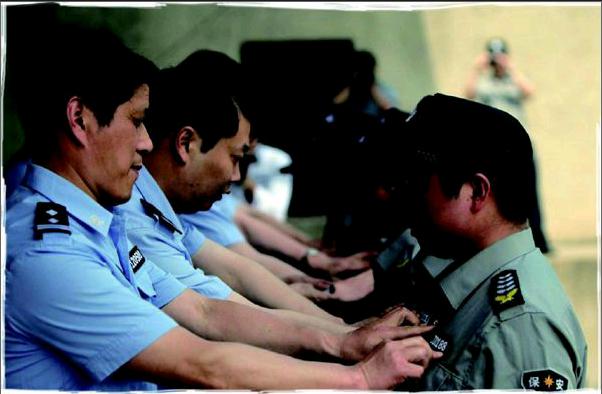

2013年12月上旬,由于五百多押運人員拒絕出車,導致廣東省中山市銀行系統的現金業務幾近癱瘓。有知情人士指出,這次危機背后,其實是金融押運壟斷等一系列問題的集中爆發。經調查發現,這家幾乎壟斷中山全市金融護衛工作的押運公司,正處于長期嚴重的虧損狀態。而且為了降低成本,其押鈔員隊伍近半數來自于僅培訓60天的社會青年,而不是專業素質良好但成本較高的退伍軍人。

更讓人驚訝的是,這些持槍出入的社會青年,每天過手少則百萬元,多則數億,卻拿著僅僅2000元左右的月薪。“一周還要工作六天,請病假就要罰300元。”一位押運人員說。但是直接導致他們拒絕“出車”的導火索,是公司決定給他們降低一半公積金與餐補,相當每月人均降薪幾百元。一位押鈔員說:“每天六點半左右就要開始工作。一天出車起碼在三趟以上,一趟的時間最少也要一個多小時。每輛車走的路線不同,我們是負責建行網點的押鈔工作,一趟下來要跑七八個營業網點。”據其透露,運鈔車內裝的是現鈔,一趟運送有時多達上億元。押鈔員實行單休制,每周工作六天。

有一句形容勞務派遣工工作現實的順口溜:“工作沖在前頭,薪水拿著零頭,同工不同酬。”干的是正式員工的活,戴的是勞務派遣的帽子,一個月頂多拿人家一半。養家糊口都困難,還考慮什么面子?“答應干得好就轉正,但好像是在畫餅充饑。”這是許多勞務派遣人員的困惑,大量勞務派遣人員長期在用人單位中固定的主營業務崗位上服務,被稱為計劃經濟時代之后出現的“長期固定臨時工”。由于“身份”不同,兩種勞動人員的社會保險、獎金福利等待遇更是相去甚遠。近年來,由于工傷、懷孕等原因被辭退而引發的糾紛屢屢發生,用工單位一旦出現派遣員工患病或發生工傷,便一“退”了之。

湖北華徽律師事務所律師李超說:“用工單位和員工之間沒有直接的勞動合同,對用工單位來說,聘用、辭退有很大的自由度和靈活性,承擔的法律風險相對較低,因此更易發生侵犯勞務派遣人員權益的行為。”

長期以來,派遣員工留給人們的印象是活一樣干、錢不一樣拿。這背后夾雜著整個群體的心酸和痛楚,不僅工資少,還被排除在單位社會保險繳納范圍之外。用勞務輸出來規避相關法規,早已經成為眾所周知的潛規則。意義上的“同工同酬”,并不等于工資條上的“同工同酬”。很多派遣員工的工作,“正式員工”根本不屑于干,“同工”尚且是一種奢望,更遑論“同酬”。