南陽煤業有限公司緊急避險設施設計探討

摘 要:依據南陽煤業有限公司頂底板條件和井下人員分布情況,提出了一個簡單、實用、可靠的煤礦井下緊急避險系統設計方案。為相似條件煤炭企業今后緊急避險設施建設提供了新的思路。

關鍵詞:人員分布;布置原則;緊急避險 1 礦井概況

南陽煤業有限公司井田位于高平市境內,設計生產能力1.2Mt/a,礦井開拓方式為斜井開拓,布置有主斜井、副斜井、進風立井和回風井四個井筒。開采煤層為3號煤層和15號煤層,3號煤層煤層頂板為細砂巖、粉砂巖、泥巖,底板為細砂巖、粉砂巖、泥巖,5號煤層頂板石灰巖,底板為細砂巖。礦井為瓦斯礦井,煤層自燃傾向性為Ⅲ級屬不易自然煤層,煤塵無爆炸危險性,煤層沒有突出危險性,水文地質條件中等。礦井現生產采區為二采區,回采工作面為3209工作面,接替回采工作面為3202回采面;綜掘工作面為3202運輸、回風順槽掘進面,接替掘進面為3208運輸、回風順槽掘進面。

2 井下緊急避險設施設計

2.1 設計原則

2.1.1 采掘工作面按可移動救生艙布置,隨采掘工作面動態移動,服務于采掘工作面范圍內作業人員及其它人員。

2.1.2 每個生產采區內按永久避難硐室布置,服務于除采掘工作面外,采區內所有大巷、硐室、輔助隊組及其它零散人員的避險需要。

2.1.3 服務于井底及主要大巷的永久避難硐室,結合地面安全出口的方式、距離、作業人數等因素,可按需布置。

2.1.4 永久避難硐室原則上首選布置在進風井井底附近,利用井筒直接從地面接入“五條管線”到硐室內,不具備此條件的,優先考慮從地面布置鉆孔從地面接入“五條管線”到硐室內,確保避險期間的安全可靠。

2.1.5 在逃往永久避難硐室的預定巷道避災路線上,間隔1000米布置過渡救生艙(或過渡避難硐室),服務于距離永久避難硐室1000米以外的其它巷道、硐室等零散作業點等輔助人員,能夠躲入過渡救生艙(或過渡避難硐室)通過更換自救器后,接力逃往永久避難硐室避險或直接逃往地面安全出口。

2.2 井下主要作業區域及人員分布情況

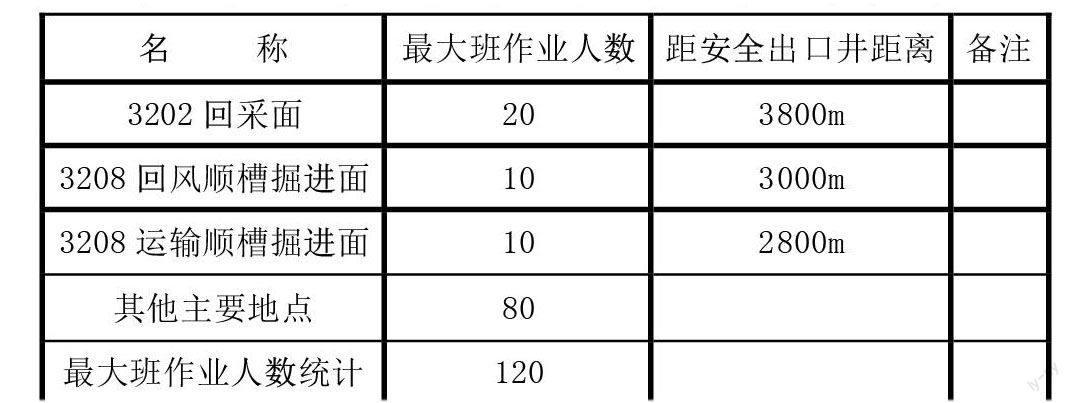

礦井現在井下安排有一個綜放隊、兩個綜掘隊、一個維修隊、一個準備隊、一個機修隊、一個機運隊。采掘工作面、井下其他作業點及人員分布情況見表1。

表1 采掘工作面、井下其他作業點及人員分布情況表

2.3 緊急避險設施設置地點及類型

根據井下工作人員的分布情況和該礦未來接替面進行設計,設計南陽煤業有限公司井下應設5個避難所,即1個永久避難硐室和4臺可移動救生艙,用以組成南陽煤業有限公司緊急避險設施。

2.3.1 可移動分體式救生艙設置地點及類型

該礦井屬于瓦斯礦井,應在距離采掘工作面1000m范圍內建設避難硐室或設置可移動式救生艙,考慮到該公司實際情況及工作效率,采掘工作面緊急避險設施設置如下:

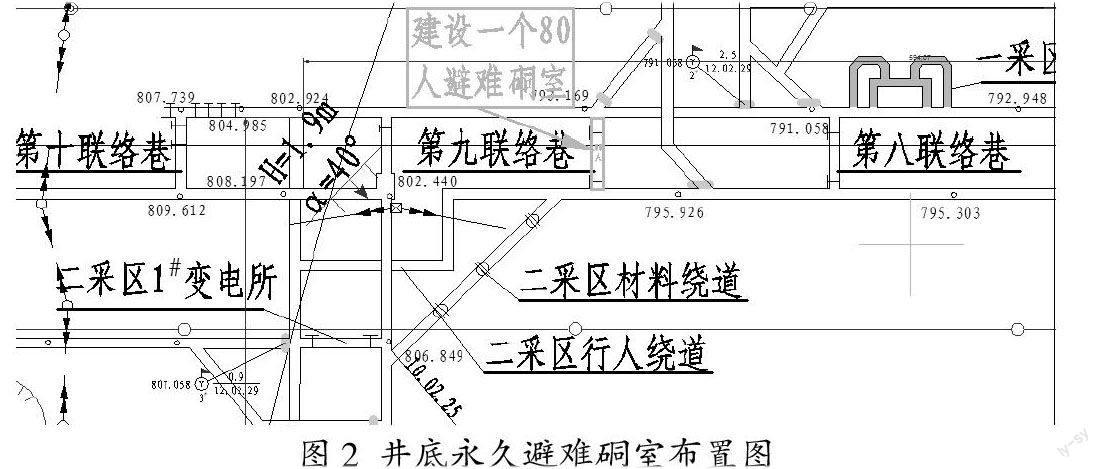

(1)回采工作面最大班工作人數為20(每小班)人,應設置救生艙,根據《暫行規定》要求“可移動式救生艙的人員備用系數不低于1.1[1]”,建議回采工作面選用兩臺10人移動式分體救生艙。其中一臺10人救生艙布置在回采面運輸順槽,另一臺救生艙布置在回采面回風順槽,距離采煤工作面煤壁1000m,工作面推進距艙100m時,向外移900m。傾向剩余不足1000m時,移至距工作面煤壁不超過1000m的運輸石門內。隨工作面的接續,依次搬至下一個運輸順槽、回風順槽。主要為采煤工作面服務。回采工作面救生艙布置見圖1。

圖1 回采面救生艙布置圖

(2)運輸、回風順槽掘進工作面最大班工作人數各為10(每小班)人,根據《暫行規定》,分別選用一臺10人移動式分體救生艙。因此需兩臺10人移動式分體救生艙。掘進工作面距離磧頭不大于1000m的巷道內,可移動救生艙布置在掘進工作面運輸石門內;隨掘進巷道的延長,救生艙距掘進磧頭距離超過1000m時,向前移至轉載機后。掘進工作面掘進完畢,搬至下一個掘進工作面。

2.3.2 永久固定避難硐室設置地點及類型

依據《暫行規定》要求“所有煤與瓦斯突出礦井都應建設井下緊急避險設施。其他礦井在突發緊急情況時,凡井下人員在自救器額定防護時間內靠步行不能安全撤至地面的,應建設井下緊急避險設施”和“緊急避險設施主要包括永久避難硐室、臨時避難硐室、可移動式救生艙。永久避難硐室是指設置在井底車場、水平大巷、采區(盤區)避災路線上,具有緊急避險功能的井下專用巷道硐室,服務于整個礦井、水平或采區,服務年限一般不低于5年”。

(1)采區避難硐室設置

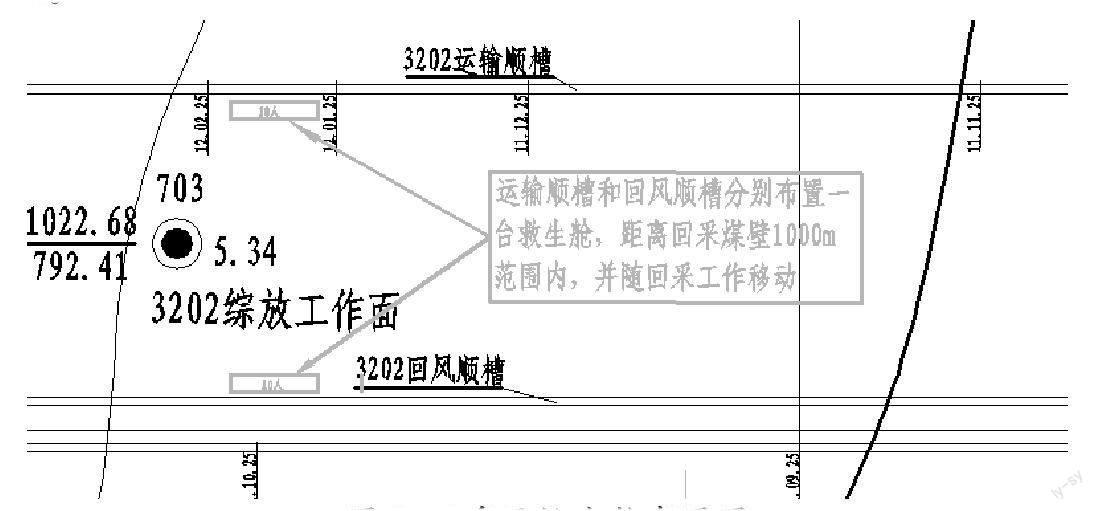

該礦采掘工作面未來五年主要集中在二采區,人員距離安全出口井均大于1000m,其中采掘面均有救生艙為其提供避難場所,其余井下服務人員分布在二采區至礦井井底車場的巷道內,根據相關文件要求,設計建設一個永久避難硐室。該礦永久避難硐室布置見圖2,設計利用第九聯絡巷建設一個80人永久避難硐室,為現階段附近井下工作人員服務。

圖2 井底永久避難硐室布置圖

3 結束語

南陽煤業有限公司井下緊急避險設施設計根據井下人員分布情況分析避險設施的布置位置,設計由一個80人永久避難硐室和四臺可移動救生艙組成該礦緊急避險系統。設計合理,考慮全面,能滿足每個下井人員的避險要求。

參考文獻

[1]國家安全生產監督管理總局,國家煤礦安全監察局.煤礦井下緊急避險系統建設管理暫行規定.[2011-1-28]。

作者簡介:楊剛(1980-),男,河北省秦皇島市,大學本科,2005年畢業于河北工程大學,現工作于煤科集團沈陽研究院有限公司。