小區風場對建筑微氣候的影響

祖豐

摘 要:建筑小區內風場及溫度場的分布以及污染物濃度分布狀況不僅對建筑規劃產生影響,而且在建筑節能、環保等方面影響深遠。為了具體探求小區內風場及溫度場的分布與影響,文章應用實地測量與計算流體力學(CFD)模擬的方法研究了現實生活中小區內風場及溫度場強度分布特點,并研究小區內風場與溫度場的相互關系。研究結果表明,在小區入口處,樓宇之間以及建筑物拐角處風速較大,在風速較大區域建筑外墻溫度較低;局部地方外墻溫度的差異,嚴重影響了室內供暖負荷的差異和熱濕環境,又影響著室外各種污染物的傳播與擴散。

關鍵詞:風場;溫度場;建筑布局;微氣候

引言

人類的安居環境與室外氣流運動(主要指大氣層底層)密切相關。風溫度場以及污染物濃度分布不僅對建筑規劃產生影響,而且在建筑節能、環保等方面影響深遠,尤其是當今城市建筑群(住宅小區),常年的主導風向在固定的建筑布局中形成諸多問題:建筑物之間距離不合理引起了強烈的巷道風效應,同時降低外墻溫度,會增加建筑的熱損失;工廠或鍋爐房排煙系統位于主導風上游,擴散的污染物彌漫整個小區;分體式空調機的大量應用等問題使室外熱環境急劇惡化,不僅影響室內熱舒適性,而且增加了建筑能耗。倘若能使室外氣流運動與居民小區規劃相協調,不僅能使上述問題迎刃而解,而且會改善住宅小區的內外部環境。

本研究通過現場實測以及算流體力學(CFD)模擬的方法研究小區內部風場與溫度場的分布;研究小區內部風場對建筑外表面墻體溫度的影響及其對建筑熱負荷的影響。

1 研究對象及研究方法

本研究選定了一所高檔住宅小區為研究對象,占地約15公頃,建筑面積18萬平方米,三面環山,一面望海。此區域一共有16棟居民樓。四周與其他的建筑物有一定的距離,可以近似獨立出來研究。

本文采用了實地測量與CFD數值模擬相結合的方法,探求小區風場與溫度場的分布。在實地測量時為了探究小區的風場與溫度場,以及其可能產生的影響,我們測量的參數包括空地處離地面1.5米高的風速,墻體離地面1.5米處的溫度與風速。并且盡量選擇避開陽光直射的點,降低太陽輻射對測量結果的影響。

2 測量結果與分析

2.1 數值模擬

根據實測時的天氣情況,在運用CFD數值計算時,其邊界條件按照實際風速與溫度來定義,并且做一些理想假設。假設一,假設地面處于水平狀態。假設二,認為氣流各層面之間影響微小。假設三,實驗區以外建筑對試驗區域不產生影響。基于上述假設,可將此模型設計為二維穩態問題近似處理。經過迭代計算收斂后即可得出小區的風場如圖1所示。

從圖1中可以看到很多地方存在渦旋氣流,有風影區和導風巷。這些都不利于氣體污染物或一些可吸入懸浮顆粒的傳播與擴散,嚴重影響室外的空氣品質。同時在某些點風速過大,這樣冬天不便于行人的外出活動。

以上述數值模擬成果作為參照,本研究以實地測量為基本原則,研究建筑周圍風場與溫度場的分布特點。

2.2 實驗測試及結果分析

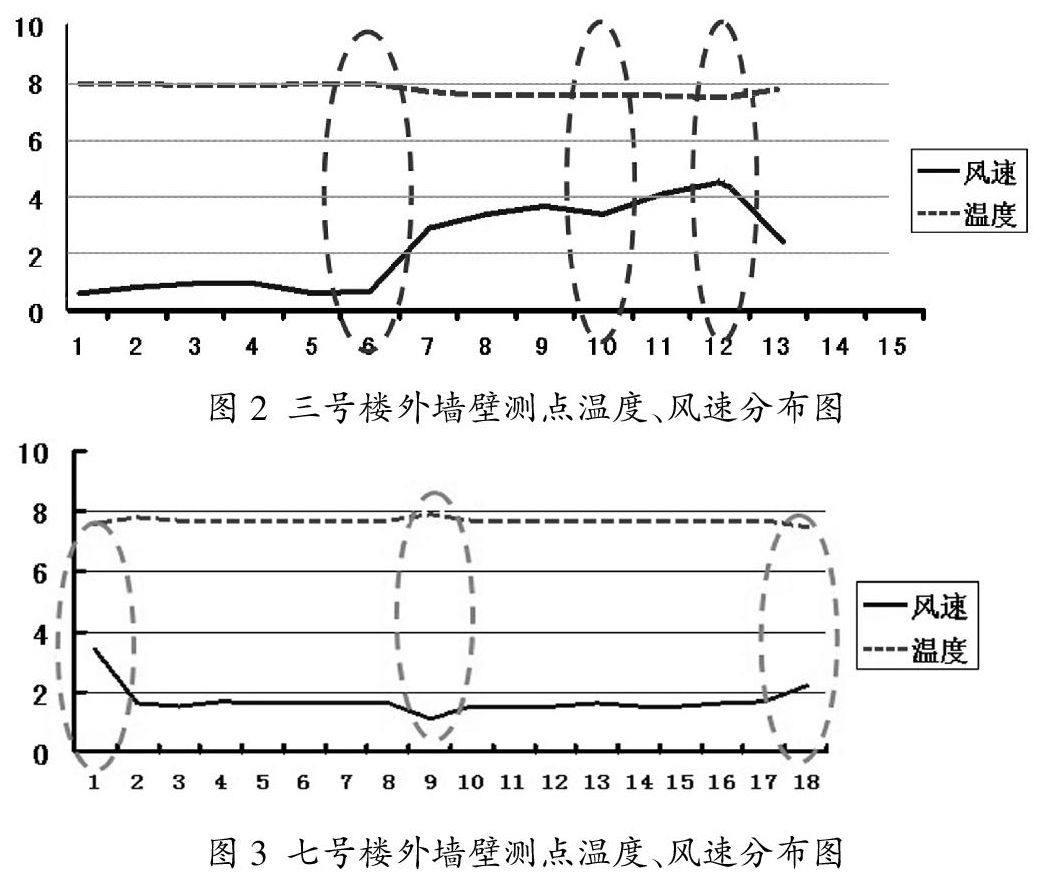

實驗測量所用儀器有熱球風速儀和熱線風速儀。本研究測量了單棟樓周圍的風速與溫度的分布。測點選取后,通過逐點測量得出一系列數據,將數據綜合整理分析得出速度與溫度的關系。如圖2,3所示,可以看出由于三號樓的風場與溫度場與七號樓相比變化顯著,風速增加3m/s,外墻溫度降低0.6℃,因為3號樓靠近園區外側,風速變化大,7號樓在園區內,存在樓宇之間存在遮擋,使7號樓周圍風速和溫度變化較小。同時從圖中可以看到,在風速波動點,溫度也有波動,表面建筑周圍的風場直接影響建筑外墻溫度,進而影響建筑的冷熱負荷。

通過上述過程可知小區風場的存在,可導致建筑外墻體最大溫差可達0.6度。由傳熱計算公式Q=cm△t,建筑的熱負荷增加。由此可以看出,合理布局減小小區風場對建筑外墻溫度的影響,能有效減少建筑能耗。

3 結束語

本文通過實測與數值仿真模擬計算相結合的方法客觀評價小區風場對小區溫度場的影響。通過測量結果與模擬結果類比分析得到,在小區入口處,樓宇之間以及建筑物拐角處風速較大,在風速較大區域建筑外墻溫度較低;測量結果表明風速增加3m/s,外墻溫度降低0.6℃,建筑能耗增加。通過合理布局可以有效降低小區風場對小區微環境的影響,例如在風速比較大的區域內種植些植物特別是灌木叢,將大大降低區域內風速,從而減小風對外墻溫度的影響,同時方便人們外出活動;適當增加墻體保溫能力,使用熱租大的材料進行外墻保溫從而減小熱損失提高建筑節能效果;在小區風場渦流區內設置一些籬笆涼亭之類的公共構筑物不僅裝飾建筑,同時能降低渦流對附近的影響。

參考文獻

[1]趙福云.全國暖通空調制冷2002年學術年會論文集.2002年.

[2]代 琳.現代居住環境設計初探[J].山西建筑,2005,31(9)41-42.

[3]陳亞兵.外墻外保溫及不同材料的技術性能比較[J].建筑施工,1997,(27).

[4]徐占發.建筑節能技術實用手冊[M].北京:機械工業出版,2004.

[5]朱穎心.建筑環境學(第二版)[M].北京:中國建筑工業出版社,2005.