經皮電脈沖刺激治療糖尿病神經原膀胱的療效研究

鄧蕊紅

湖南省郴州市第三人民醫院感空科,湖南郴州 423000

經皮電脈沖刺激治療糖尿病神經原膀胱的療效研究

鄧蕊紅

湖南省郴州市第三人民醫院感空科,湖南郴州 423000

目的探討經皮電脈沖刺激治療糖尿病神經原膀胱(DNB)的臨床效果。方法以該院2012年1月—2014年1月收治的152例患者作為研究對象,按照DNB患者膀胱殘余尿(BRU)量分為輕度、中度和重度患者,對患者進行膀胱儀治療,對比患者治療后的ULR及BRU變化。結果患者治療后ULR與BRU顯著低于治療前(P<0.05),并發尿潴留患者消失的尿意恢復,可自行排尿。結論對經皮電脈沖刺激能夠顯著提高DNB患者的治療效果與生活質量,不良反應較少,值得臨床推廣應用。

糖尿病;經皮電脈沖刺激;神經原

糖尿病神經原膀胱(DNB)是由糖尿病患者膀胱自主神經病變引起的膀胱功能異常,主要表現為尿失禁、尿潴留、膀胱殘余尿增多、頑固性尿路感染、腎功能衰竭、敗血癥等[1]。糖尿病患者發生DNB的幾率為40%~60%,且治療效果一般不夠理想[2]。為探討經皮電脈沖刺激治療糖尿病神經原膀胱(DNB)的臨床效果。以該院2012年1月—2014年1月收治的152例患者作為研究對象進行分析處理,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取該院收治DNB患者152例,其中女93例,男59例;年齡為33~79歲,平均年齡為(57.2±8.4)歲;根據患者膀胱殘余尿量(BRU)分為:輕度者(BRU為50~250 mL)62例,中度者(BRU為251~450 mL)76例,重度者(BRU>450 mL)14例,其中11例尿意消失。

1.2 治療方法

所有患者入院后積極進行血糖控制治療。輕度患者進行經皮電脈沖刺激方法治療,40 min/次,2次/d,持續5 d;中度患者刺激治療為40 min/次,3次/d,持續10 d;重度患者刺激治療40 min/次,4次/d,連續15 d,根據病情需要給予口服高特靈,每晚睡前服用,1~2 mg/次。根據患者耐受程度調節刺激強度,電脈沖頻率為55~83 Hz,電壓為43~87 mV。對腹壁膀胱濁音區的臨近膀胱頂部的兩側與近頂部兩側及骶尾上約2~3 cm處進行刺激。

1.3 觀察指標

對比患者治療前后的BRU、ULR、重度DNB患者尿意恢復率。

1.4 統計方法

對所得數據以SPSS20.0軟件進行處理分析,對計數資料以χ2進行檢驗,以例數百分比的形式表示,對計量資料以t進行檢驗,以(±s)的形式表示,當P<0.05時,差異有統計學意義。

2 結果

2.1 治療效果

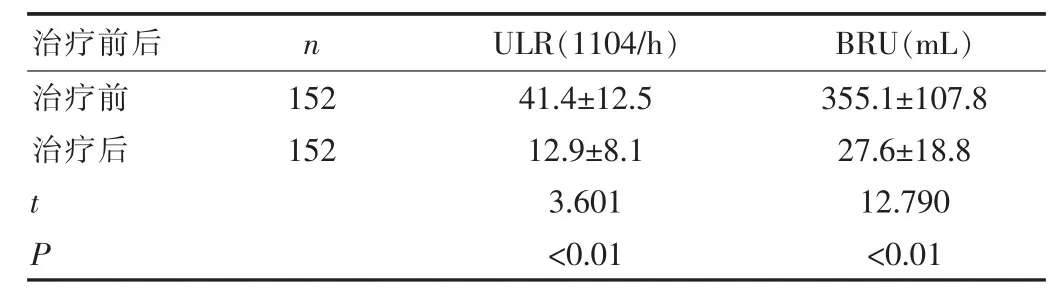

62例輕度DNB患者治療后,BRU消失52例(86.67%),76例中度DBN患者治療后,BRU消失63例(82.89%),14例重度DNB患者治療后,BRU消失5例(35.71%),11例尿意消失患者的尿意恢復。所有患者均無需進行導尿,治療后ULR及BRU比治療前得到顯著降低,P<0.05,差異有統計學意義,具體數據見表1。

2.2 不良反應

152例進行電脈沖刺激治療的患者中,1例合并不穩定心絞痛的患者治療時因突發胸悶而推出治療。其余151例患者均完成治療。6例患者出現大便便意,但沒有失禁,12例患者出現輕微會陰肌提縮感覺,除此之外,沒有出現其他不良反應。

表1 患者治療前后ULR與DNB指標變化(±s)

表1 患者治療前后ULR與DNB指標變化(±s)

治療前后n ULR(1104/h)BRU(mL)治療前治療后152 152 t P 41.4±12.5 12.9±8.1 3.601<0.01 355.1±107.8 27.6±18.8 12.790<0.01

3 討論

糖尿病神經原膀胱主要表現為膀胱張力下降、BRU增多、尿潴留、腎功能不全、頑固性尿路感染等膀胱功能異常。國外研究表明,BRU的嚴重程度及發生率和患者的病程、年齡、周圍神經病變及血糖的控制程度密切相關[3]。該研究中,所有患者治療后ULR及BRU得到顯著降低,且11例合并尿意消失患者尿意恢復。

臨床上對糖尿病神經原膀胱患者一般給予神經節苷脂、神經生長因子及甲劑VitB12等神經營養藥物治療,但療效不夠理想。而膀胱造瘺術及導尿術治療容易引發頑固性尿路感染及腎功能不全,對患者的健康及生活質量造成嚴重影響。有文獻報道采用雙電極或單電極經神經刺激治療糖尿病神經原膀胱,治療成功率低于50%,不夠理想[4]。

該研究以電脈沖經體外無創多方位刺激膀胱,可以顯著減少或消除BRU癥狀,應該同患者的膀胱平滑肌經電脈沖刺激發生的收縮反應相關,對重度患者聯合使用尿道括約肌舒張劑效果更理想,但使用時要控制劑量,以免出現直立性低血壓。除此之外,隨著膀胱的回縮,此時可配合進行按摩以促進患者排尿,能夠更好的促進膀胱的平滑肌收縮,利于膀胱功能的恢復。

綜上所述,以低頻電脈沖刺激患者糖尿病神經原膀胱可以顯著降低或消除患者癥狀,聯合使用a1-受體阻滯劑效果更好,可以促進重度DNB患者尿意恢復,提高患者的生存率及生活質量。但該研究的樣本量相對較少,研究結果具有一定的局限性,臨床上今后應繼續努力,不斷積累更多病例,探索糖尿病神經原膀胱的治療方法,為臨床治療提供借鑒。

[1]王新民,盧偉文,李路,等.經皮電脈沖刺激治療糖尿病神經源膀胱的療效分析[J].中華物理醫學與康復雜志,2002,24(11):644-646.

[2]衛中慶,王永勝,丁留成,等.經皮低頻脈沖電刺激治療糖尿病膀胱的臨床療效觀察[J].中華臨床醫師雜志:電子版,2013,7(3):944-950.

[3]衛中慶,宋濤.神經調控術治療膀胱過渡活動證[J].中華外科雜志,2010,12(48):1790-1793.

[4]宋濤,衛中慶,鄧湘蕾,等.體外電脈沖刺激對糖尿病膀胱大鼠排尿功能的影響[J].東南大學學報:醫學版,2008,13(27):170-174.

R473.5

A

1672-4062(2014)05(b)-0026-01

2014-02-13)

鄧蕊紅(1977.7-),女,醫學本科,現有職稱:中級,研究方向,糖尿病神經及血管病變,湖南郴州汝城人。