數字

2014-02-21 07:22:24

知識就是力量

2014年1期

2013年11月21日俄羅斯用一枚第聶伯運載火箭順利發射了多顆衛星。根據計劃,本次發射的一顆意大利“子母衛星”——Unisat-5衛星在進入軌道一個月后,會將其攜帶的7枚微型衛星釋放出來。這樣的話,本次俄羅斯第聶伯運載火箭將創造“一箭32星”的世界紀錄。無獨有偶的是,這項成就剛好刷新了此前兩天(2013年11月19日)由美國創造的“一箭29星”的世界紀錄。

第聶伯運載火箭自1999年以來,已成功發射18次,共將15個國家的63個航天器送入太空。

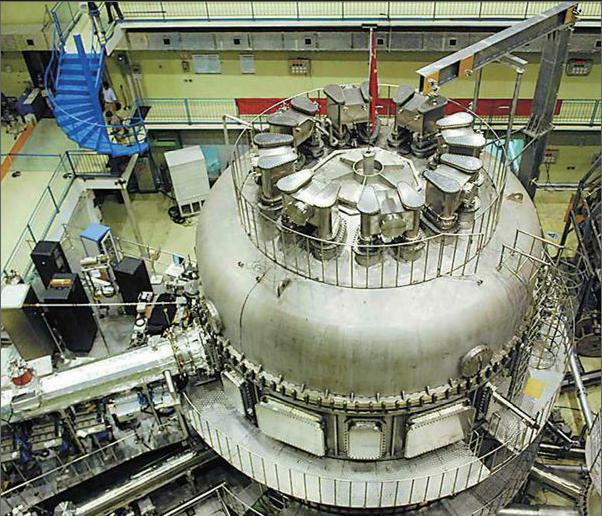

從2013年10月開始,由中國科學院等離子體物理研究所自行研制的全超導托卡馬克實驗裝置(俗稱“人造太陽”)開始進行技術升級,借此達到中心溫度1億攝氏度、延續時長1000秒的科學目標。

“人造太陽”計劃,也就是國際熱核實驗反應堆(ITER)計劃,由歐盟、中國、美國等7方共同參與,希望通過借助氫同位素在高溫下發生核聚變反應來獲得更多能源。其工作原理類似于太陽發光發熱,在上億攝氏度的條件下,利用氘、氚的核聚變反應釋放出核能。這種反應不產生污染,不會對環境造成危害,如若研究成功,將為人類提供無窮的清潔能源,并將徹底改變世界能源供應格局。

科學家需要制造一個裝置,使得氘、氚的等離子體瞬間加熱到1億攝氏度,并至少持續1000秒,才能保證核聚變反應持續發生,從而獲得核能以供人類使用。中國科學院自主研發率達90%的成果——東方超環(EAST),是世界上第一個全超導非圓截面核聚變實驗裝置,該裝置對于ITER及未來的聚變電站具有重要的借鑒意義。……

登錄APP查看全文